新疆烏魯木齊市復合綠地耗水特性研究

洪 明, 谷愛蓮, 張 磊, 王江華, 孫世洋

(1. 新疆農(nóng)業(yè)大學水利與土木工程學院, 新疆 烏魯木齊 830052; 2. 烏魯木齊市紅山公園, 新疆 烏魯木齊 830092)

城市綠地是城市生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分,具有維持和改善城市生態(tài)環(huán)境的重要功能,城市園林綠化也是衡量城市現(xiàn)代化水平的重要指標[1]。截至2015年,烏魯木齊市城區(qū)綠化覆蓋面積2.87×105hm2,建成園林綠地面積1.59×105hm2,綠化覆蓋率達40.3%[2]。地處內陸的烏魯木齊市隨著國家“一帶一路”戰(zhàn)略的實施,逐漸成為我國聯(lián)系歐洲和中亞的重要橋頭堡城市。2013年全市水資源總量為10.682×108m3,人均水資源量僅為319 m3,約為全國人均水資源量的1/7,世界的1/23,是我國30個嚴重缺水的城市之一[3]。2012年紅山公園用水量約為2.16×104m3·hm-2,照此估算烏魯木齊市園林綠地年均灌溉用水量約為3.3×108m3,約占烏魯木齊市水資源總量的30.4%。近年來,隨著人口增加、社會經(jīng)濟及城鎮(zhèn)化水平的不斷發(fā)展,水資源短缺的矛盾日趨突顯,水資源供需矛盾已成為制約烏魯木齊社會經(jīng)濟發(fā)展的主要瓶頸。在現(xiàn)有的水資源供需狀況下如何用較少的水資源養(yǎng)護好城市綠地,發(fā)揮其正常的生態(tài)功能成為城市園林綠地管理亟待破解的難題之一[1]。確定城市綠地的耗水特性無疑成為制約節(jié)水灌溉技術在園林綠地建設中推廣應用的關鍵。國內外學者對農(nóng)作物的需水特性及灌溉制度進行了大量的研究,積累了較為成熟的方法,如水量平衡法、大型蒸滲儀法、熱脈沖法等、渦度相關法等[3-7],但城市綠地耗水特性研究相對滯后。王瑞輝等人采用水量平衡和熱脈沖相結合的方法對單一喬木、灌木、草地及復合綠地的耗水特性與灌溉制度進行了研究,并進行單株到群落的尺度擴展,為城市綠地灌溉研究提供了可借鑒的研究方法[8-14]。但有關烏魯木齊市園林綠地耗水特性研究鮮有報道,烏魯木齊市的公園綠地中,主要以“草坪+白榆”的復合綠地為主,本文以烏魯木齊市紅山公園的園林綠地中典型的“草坪+白榆”復合綠地為研究對象,開展城市復合綠地灌溉試驗,探索典型復合綠地的耗水特性,以期為新疆園林綠地節(jié)水灌溉技術推廣及節(jié)水型園林建設提供理論依據(jù)。

1 材料與方法

1.1 試驗區(qū)概況

試驗于2017年4—10月在烏魯木齊市紅山公園東區(qū)進行;試驗區(qū)地理位置:87°36′75″ E,43°48′20″ N。試驗區(qū)平均海拔910.6 m,年均太陽輻射總量513.98 kJ·cm-2,年均日照時數(shù)2 628 h,年均氣溫6.8℃,≥10℃的年均積溫3 500℃左右,多年平均無霜期178 d,年均降水量232.43 mm,年均蒸發(fā)量2 200 mm左右,多年平均風速2.4 m·s-1[15]。試驗區(qū)平均土層厚度約在1.0 m左右,多為公園修建之初的回填土,經(jīng)檢測主要以粉砂土和粉壤土為主。0~100 cm深度平均干容重1.41 g·cm-3,田間持水量在28.1%~38.5%之間變化,0~100 cm深度平均田間持水量32.3%,pH值8.5。灌溉水取自烏魯木齊市城市供水管網(wǎng)。

1.2 供試材料

此次主要研究對象為榆樹與草地共生的綠地系統(tǒng)。其中園區(qū)內榆樹樹種為白榆(UlmuspumilaL.)屬于新疆的土生樹種,平均胸徑29 cm,樹高15 m左右,株距3~5 m不等,冠幅2~3 m左右。草坪主要由早熟禾(PoapratensisL.)、高羊茅(FestucaarundinaceaSchreb.)和黑麥草(Loliumperenne L.)按照5∶3∶2的比例組成。

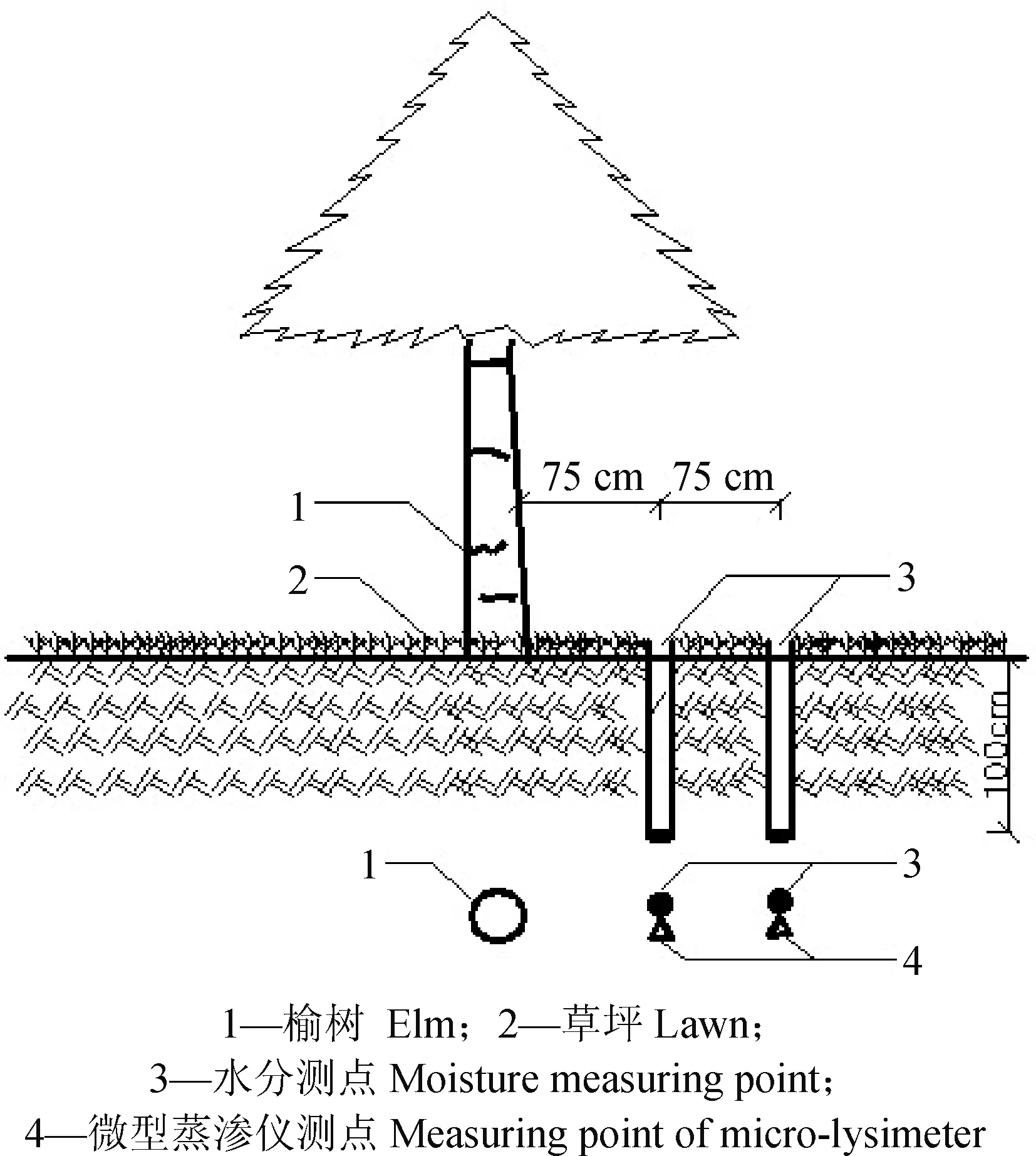

圖1 試驗測點布置圖Fig31 Layout of measure point

1.3 試驗方法

1.3.1灌溉方法 試驗區(qū)的綠地采用噴灌法進行灌溉,噴頭采用旋轉角度可調的旋轉式噴頭,工作壓力25 m,噴灑半徑8 m,噴頭流量0.84~1.62 m3·h-1。在試驗開始前對園區(qū)采用的微噴頭進行了水力性能的測試。

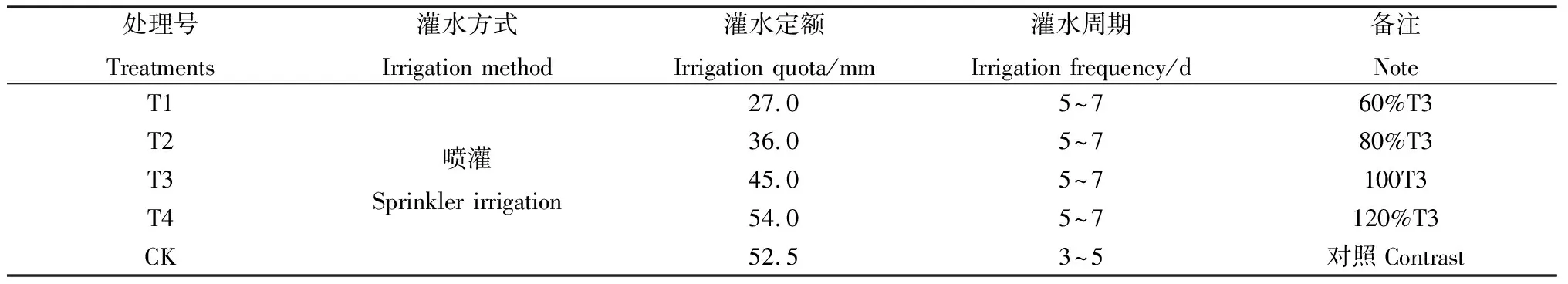

1.3.2試驗設置 采用定周期變定額的灌溉試驗,共設5個處理。通過實地調研,以45 mm作為中水平的灌溉定額(T3),向下分別遞減20%和40%的T3處理的灌溉量,得到T2和T1處理的灌溉量,向上遞增20%得到T4處理的灌溉量,以園區(qū)現(xiàn)有的灌溉制度作對照(CK);為減小土壤空間變異等帶來的試驗誤差,各處理均設3個重復,試驗小區(qū)隨機布置,試驗方案設置如表1所示。

表1 試驗處理及采用的灌溉制度 Tabe 1 Treatments and irrigation program used in the experiment

1.3.3試驗方法 研究的整體思路如下:試驗前選取典型樹,采用分層挖掘的方法對試驗區(qū)榆樹的吸水根系(直徑小于2 mm)在水平及垂直方向上的分布進行了分析。在此基礎上參考已有的研究經(jīng)驗[16],確定了在距樹75 cm和150 cm的位置各布設一根水分探管(見圖1),測定深度100 cm,并認為該深度內土壤水分的變化是由“草坪+白榆”復合綠地的蒸散發(fā)所導致。同時在上述兩個測點附近布設自制的高度20 cm,直徑16 cm的微型蒸滲儀,微型蒸滲儀底部用通氣透水的篩網(wǎng)固定。由于在埋設蒸滲儀時候切斷了土壤表層榆樹根系,因此可近似認為微型蒸滲儀重量的變化主要是由于灌溉和蒸滲儀中草坪的蒸騰蒸發(fā)導致。將某時間段內,用0~100 cm土壤水分的變化量減去該時段微型蒸滲儀的水分變化量就可近似得到單株榆樹的蒸散發(fā)量。

1.3.4草坪管理 各試驗處理的草坪養(yǎng)護與公園的其他草坪相同,全年共修剪三次,每次留茬3~5 cm,并將草屑清除。修剪控水2-3天后進行灌溉,以利于茬口愈合。整個試驗期間,雜草均人工拔除,使用殺蟲劑時,所有試驗處理均同時噴施。

1.4 參數(shù)測定及方法

灌溉量:每個試驗小區(qū)噴頭豎管上安裝1塊旋翼式水表,用于計量灌水量。

土壤含水量:土壤含水量采用Diviner2000水分廓線儀分層測定,在測定前用烘干法對儀器進行校核,測定深度分別為100 cm,每10 cm一層,每次灌溉前后各測定1次,降雨后加測。

氣象數(shù)據(jù):在公園開闊的草坪上安裝watchdog自動氣象站進行氣象數(shù)據(jù)觀測。

草坪蒸散量:采用自制的微型蒸滲儀(高20 cm,外徑16 cm)和電子天平通過稱重法測定,每3天測定一次,降雨后加測。

耗水模數(shù)及作物系數(shù):某個時段實測耗水量與主要生育期內累計耗水量比值即可得到該時段復合綠地的耗水模數(shù);某個時段實測耗水量與參考作物蒸發(fā)蒸騰量(通過自動氣象站的氣象數(shù)據(jù)計算獲得)的比值即可得到該時段的復合綠地的作物系數(shù)。

草坪生長量:用鋼尺每隔7天左右測定一次不同處理的草坪高度,同時做好記錄。

1.5 數(shù)據(jù)分析

試驗數(shù)據(jù)處理及作圖采用Excel 2013,數(shù)據(jù)用DPS 9.5進行統(tǒng)計分析及顯著性檢驗。

2 結果與分析

2.1 不同灌水處理下草坪逐月耗水量變化

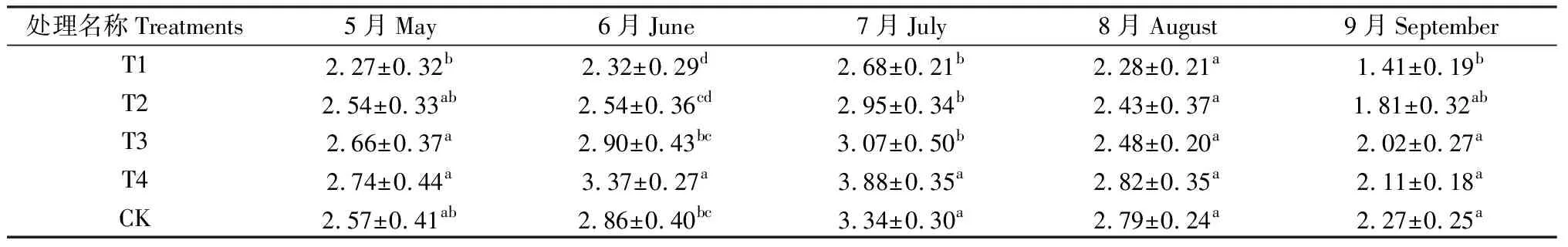

由表2可知,各處理復合綠地中草坪在5—9月逐月日均耗水量分別在2.27~2.74 mm·d-1,2.32~3.37 mm·d-1,2.68~3.88 mm·d-1,2.28~2.82 mm·d-1和1.41~2.27 mm·d-1之間變化,5-9月均呈現(xiàn)出先增大后減小的趨勢,各處理日均耗水量在7月份達到最大值,試驗的T1~T4處理各月的日均耗水量均隨著灌水定額的增大而增大;T1~T3處理各月的日均耗水量均小于對照處理CK的;其中T1在6月、7月、9月與CK處理比較差異顯著,其余各月差異不顯著。T2、T3僅在7月與CK處理比較差異顯著,其余各月差異不顯著。T4僅在6月與CK處理比較差異顯著,其余各月差異均不顯著。T1除7月、8月外,其余各月的日均耗水量均顯著小于T3處理的,表明與中水平灌溉相比,灌水定額減小40%會顯著減小復合綠地中草坪的日耗水量。T2處理各月的日均耗水量均較T3處理的小,但均無顯著差異,T4處理各月的日均耗水量均大于T3處理的,除6月、7月差異顯著外,其余各月差異均不顯著,結果表明灌水定額減少或增加20%并不會顯著減小或增加復合綠地中草坪的日均耗水量。

表2 各灌水處理下草坪的逐月日均耗水量/mm·d-1Table 2 Daily water consumption of lawn under each treatment by month/mm·d-1

注:同列不同字母表示不同處理間差異顯著(P<0.05),下同

Note:Different letters in same column indicate significant difference at the 0.05 level. The same as below

2.2 不同灌水處理下榆樹逐月耗水量變化

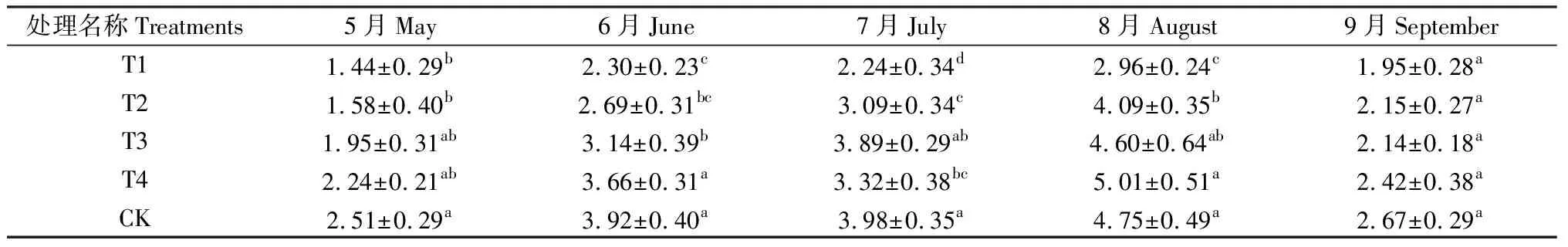

由表3可知,各處理復合綠地中榆樹在5—9月逐月日均耗水量分別在1.44~2.51 mm·d-1,2.30~3.92 mm·d-1,2.24~3.98 mm·d-1,2.96~5.01 mm·d-1和1.95~2.67 mm·d-1之間變化,各處理基本呈現(xiàn)出先增大后減小的趨勢,各處理日均耗水量在8月份達到最大值,除7月外,T1~T4處理各月的日均耗水量整體隨著灌水定額的增大而增大;T1~T3處理各月的日均耗水量均小于對照處理CK的;其中T1、T2處理除9月外與CK處理比較差異不顯著外,其余各月均差異顯著;T3處理與CK處理比較,僅在6月差異顯著外,其余各月的差異均不顯著。T4處理的耗水量僅在8月略大于CK處理的,其中各月的日均耗水量均小于CK處理的,除7月份差異顯著外,其余各月差異均不顯著。結果表明,試驗的T1、T2處理與CK處理比較顯著降低了復合綠地中榆樹的耗水量;T3、T4處理一定程度上也降低了榆樹的日均耗水量,但差異并不顯著。T1處理的日均耗水量均小于T3處理的,除5月和9月差異不顯著外,其余各月差異均顯著,表明與中水平灌溉相比,灌水定額減小40%會顯著減小復合綠地中榆樹的日均耗水量。T2處理日均耗水量均小于T3處理的,其中除7月差異顯著外,其余各月差異均不顯著,表明與中水平灌溉相比,灌水定額減小20%不會顯著減小復合綠地中榆樹的日耗水量。T4處理除7月外,其余各月的日均耗水量均大于T3處理的,其中6月差異顯著,其余各月差異均不顯著。表明與中水平灌溉相比,灌水定額增加20%不會顯著增加復合綠地中榆樹的日耗水量。

表3 各灌水處理下榆樹的逐月日均耗水量/mm·d-1Table 3 Daily water consumption of elm under each treatment by month/mm·d-1

2.3 不同灌水處理下“草坪+榆樹”復合綠地逐月耗水量變化

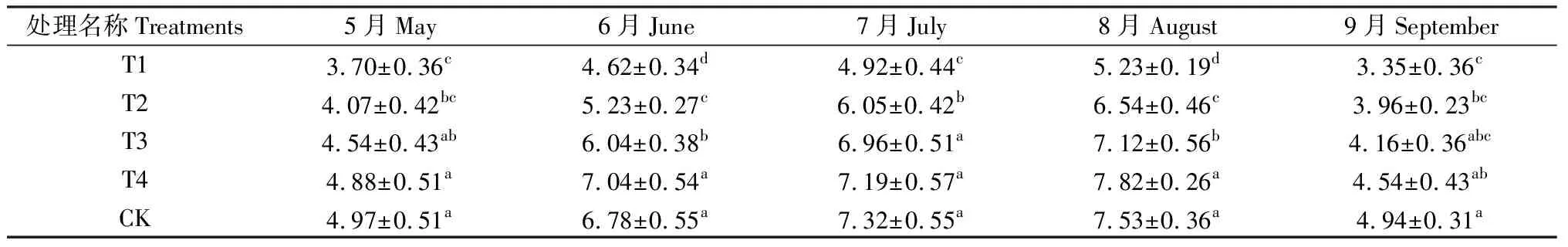

由表4可知,各處理“草坪+榆樹”復合綠地在5—9月逐月日均耗水量分別在3.7~4.97 mm·d-1,4.62~7.04 mm·d-1,4.92~7.32 mm·d-1,5.23~7.82 mm·d-1和3.35~4.94 mm·d-1之間變化,且均呈現(xiàn)出先增大后減小的趨勢,各處理日均耗水量在8月份達到最大。試驗的T1~T4處理各月的日均耗水量均隨灌水定額的增大而增大;T1~T3處理各月的日均耗水量均小于對照處理CK的,其中T1、T2與CK處理比較差異顯著,T3與CK處理比較差異不盡相同,T4與CK處理比較差異不顯著。T1處理除9月外,其余各月的日均耗水量均顯著小于T3的,表明與中水平灌溉相比,灌水定額減小40%會顯著減小復合綠地的日耗水量。T2處理除5月和9月外,其余各月的日均耗水量均顯著小于T3的,表明灌水定額減小20%會顯著減小復合綠地夏季的耗水量。T4處理除6月、8月較T3處理差異顯著外,其余各月的日均耗水量均與T3處理差異不顯著,表明灌水定額增大20%,整體不會顯著增加復合綠地的耗水量。

表4 各灌水處理“草坪+榆樹”復合綠地逐月耗水量/mm·d-1Table 4 Daily water consumption of compound green space under each treatment by month/mm·d-1

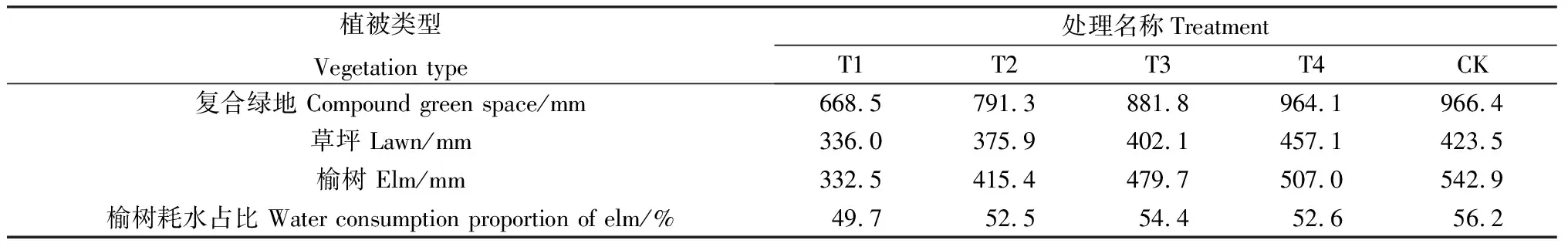

2.4 不同灌水處理下復合綠地耗水組成

由表5可知,各處理5—9月復合綠地累積耗水量在668.5~966.4 mm之間變化。隨著灌水定額的增加,各處理累積耗水量逐漸增加。試驗的T1~T4處理中,T4處理的累積耗水量與對照CK處理接近,T1~T3處理累積耗水量分別較對照CK處理減小30.8%,18.1%和8.8%。各灌水處理下,復合綠地中草坪的耗水量在336.0~457.1 mm之間變化,且隨著灌水定額的增加,各處理草坪的累積耗水量也逐漸增加。試驗的T1~T4處理中,T4處理的累積耗水量較對照CK處理的增加了7.9%,T1~T3處理累積耗水量分別較對照CK處理減小20.7%,11.2%和5.0%。復合綠地中榆樹的耗水量在332.5~542.9 mm之間變化,且隨著灌水定額的增加,各處理榆樹的累積耗水量也逐漸增加。試驗的T1~T4處理累積耗水量分別較對照CK處理減小38.8%,30.1%,14.9%和8.5%。各處理下,復合綠地耗水中榆樹的耗水占比在49.7%~54.4%之間變化,均較對照CK處理的小,且隨著灌水定額先增大后減小,占比在T3處理時達到最大值。與中水平灌溉T3相比較,灌水定額減小40%時,試驗中的復合綠地中草坪和榆樹的耗水量幾近相等。灌水定額減小或增加20%時,試驗中的復合綠地中草坪和榆樹的耗水量之比均為1∶1.1,中水平灌溉時兩者比例約為1∶1.2。

表5 不同灌水處理下復合綠地耗水組成Table 5 Daily water consumption proportion of compound green space under each treatment

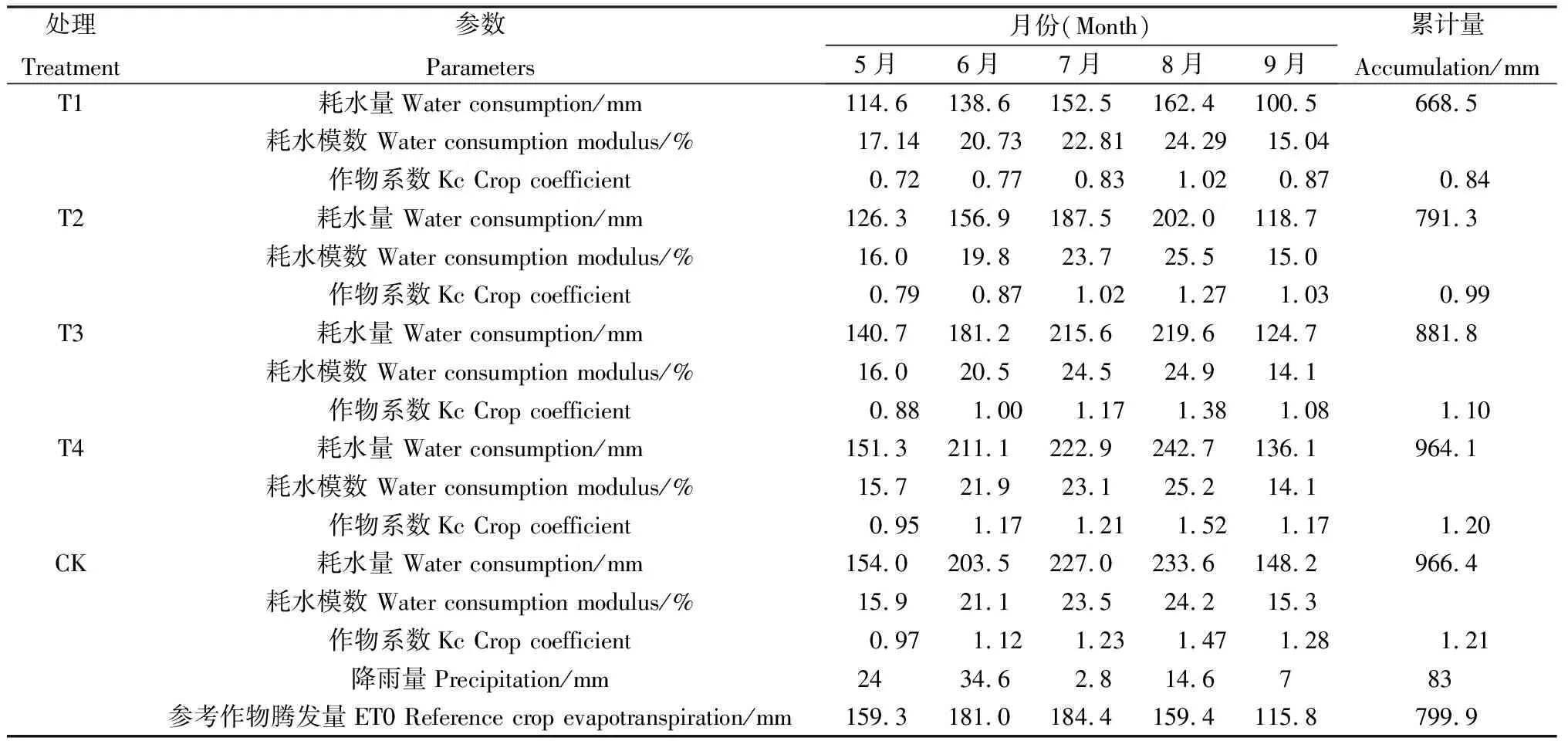

2.5 不同灌水處理下“草坪+榆樹”復合綠地的耗水模數(shù)及作物系數(shù)

由表6易知,各處理的耗水模數(shù)變化大體一致:從5—9月,各處理耗水模數(shù)整體呈現(xiàn)先增大后減小的趨勢,且在8月耗水模數(shù)達到峰值,然后下降。各處理6—8月耗水總量均占各處理耗水總量的70%左右,各處理5月和9月的耗水量約占各處理耗水總量15%左右。各處理5—9月平均作物系數(shù)在0.84~1.21之間變化,T1~T4處理的平均作物系數(shù)均小于對照CK處理的。同一月不同處理作物系數(shù)隨灌水定額的增大而增大,生育期內平均作物系數(shù)也遵循上述規(guī)律。8月各處理的作物系數(shù)達到峰值。由于烏魯木齊市5月上旬草坪才開始萌發(fā)、榆樹尚處于展葉期,因此復合綠地的耗水主要以蒸發(fā)為主,因此5月的耗水模數(shù)和作物系數(shù)均較小。9月復合綠地耗水主要以草坪和樹冠的蒸散發(fā)為主,由于當?shù)貧鉁剌^夏季(6—8月)下降迅速,草坪草和榆樹也逐漸向休眠期過渡,在溫度和植物物候期的雙重作用下,各處理的耗水模數(shù)與作物系數(shù)較8月有一定程度的降低。

表6 各處理復合綠地的耗水模數(shù)及作物系數(shù)Table 6 Water consumption modulus and crop coefficient of different growth period

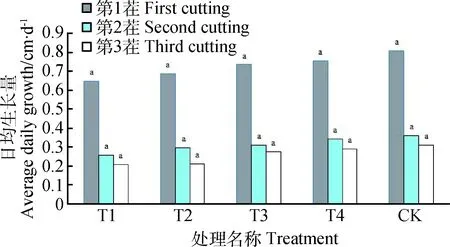

2.6 不同灌水處理下草坪日均生長量的變化

觀測時段內,各處理草坪生長量自5月16日起開始測定,截止10月7日,共分3茬打草。分別為:第1茬(5月16日至6月20日),第2茬(6月27日至8月3日),第3茬(8月11日至10月7日)。觀測時段內草坪日均生長量如圖2所示。

由圖2可知,在觀測時段內,T1~T4處理草坪日均生長量均隨著灌水定額的增大而增大。且各灌水處理草坪的日均生長量均小于CK處理的。在觀測的三個不同時間階段,各處理第1茬草的日均生長量最大,第2茬草次之,各處理草坪日均生長僅為第1茬草的39.7%~45.3%;第3茬草的日均生長量最小,僅為第1茬的30.8%~38.6%。第1茬各處理草坪的生長量的均值在0.65~0.81 cm·d-1之間變化,T1~T4處理草坪日均生長量較CK處理分別低19.7%,14.8%,9.0%和6.4%。第2茬各處理草坪的生長量的均值在0.26~0.36 cm·d-1之間變化,T1~T4處理草坪日均生長量較CK處理分別低28.4%,17.2%,13.4%和4.9%。第3茬各處理草坪的生長量的均值在0.21~0.31 cm·d-1之間變化,T1~T4處理草坪日均生長量較CK處理分別低33.1%,32.0%,11.6%和7.2%。但在0.05的顯著性水平下,三個觀測時段內,各處理草坪日均生長量與CK處理的均無顯著性差異。

就各灌水處理的草坪草日均生長量而言,各階段T1和T2處理草坪日均生長量較CK處理的均低15%以上,第3茬更是低了32%以上。T1處理草坪日均生長量較T3處理的均低12%以上;第1茬、第2茬T2處理草坪日均生長量較T3低了4.4%~6.4%;T4處理草坪日均生長量較T3高了2.8%~9.9%。

圖2 各處理草坪日均生長量Fig.2 Average daily growth of each treatment

3 討論與結論

復合綠地中草坪與榆樹主要生育期逐月日均耗水量隨著灌水定額的增大而增大,試驗結果與何軍、毛振華等人[17-18]的研究結論一致。復合綠地中草坪主要生育期逐月日均耗水量整體呈現(xiàn)先增大后減小的單峰變化。趙炳祥、張新民等人[19-20]關于北京地區(qū)單一草坪耗水特性研究結果表明5—9月草坪呈現(xiàn)先減小后增大再減小的雙峰曲線變化。試驗結果與上述研究有一定出入,分析認為,烏魯木齊市特殊的氣候條件及復合綠地的植被構成共同導致了生育期內草坪的耗水量變化整體呈現(xiàn)單峰變化趨勢。眾多研究表明,草坪的蒸散量受降雨影響較大,陰雨天氣,使得太陽輻射減小,空氣濕度居高不下,會顯著降低草坪的蒸散量,反之,晴天的高溫低濕會顯著增加草坪的蒸散量[21-22]。通過對比烏魯木齊市多年降雨資料,75%的降雨頻率對應的同一時段降雨量為102.6 mm,觀測時段內的總降雨量小于烏魯木齊市75%頻率下的降雨量,屬于偏枯年份,試驗所得的復合綠地的耗水量適用于枯水年,對于平水及豐水年復合綠地的耗水量應比試驗結果小。其中T1處理的作物系數(shù)與充分供水的單一結縷草草坪接近,T2處理的與充分供水的單一黑麥草草坪的接近;T3、T4處理與充分供水的高羊茅草坪接近[19-20]。中水平供水的復合綠地的作物系數(shù)與夏玉米相近[23];復合綠地8月的作物系數(shù)顯著大于其他各月,在利用作物系數(shù)和彭曼公式確定復合綠地的灌水量時不能簡單的按照平均作物系數(shù)來確定,研究結果與Carrow[24]和Aronson[25]在美國濕潤地區(qū)的草坪作物系數(shù)研究結論一致。復合綠地中草坪日均生長量均隨著灌水定額的增大而增大,減小灌溉量可一定程度上減緩草坪生長速度,特別是灌水定額減小40%的T1處理減緩程度最低,灌水定額減小或增加20%(T2、T4)處理對草坪日均生長量均無顯著影響(P<0.05)。在觀測時段內,各灌水處理草坪在主要生育期內均能維持其生長,但T1處理的草坪在需水高峰期往往出現(xiàn)由于水分虧缺而導致枯黃,從而影響草坪的美觀程度,因此在灌溉保證率不高的情況下,公園里的觀賞型復合綠地不建議過分降低灌水定額,綜合考慮復合綠地耗水及草坪的生長情況,在降水頻率為75%的枯水年,烏魯木齊市與試驗區(qū)類似且養(yǎng)護水平相近的復合綠地的噴灌灌水定額可定為36 mm,灌水周期5~7 d。研究所得結果可為枯水年烏魯木齊市周邊地區(qū)典型的“草坪+白榆”復合綠地噴灌灌溉制度的制定提供一定的理論參考。