《清朝續文獻通考》所載番部樂器梳理

付 麒 睿

(中央民族大學音樂學院,北京 100081)

《清朝續文獻通考》又名《皇朝續文獻通考》(下文簡稱《清續通考》)由清光緒二十年間進士劉文藻撰寫,基于清會典、清實錄等史料基礎上完善寫成,在史學研究中具有較高參考價值的文獻資料,全書共計400卷。其中卷一百八十至卷一百九十六系統而全面的記錄了清朝宮廷音樂情況,共計十四章,內容涉及廣泛。

關于清宮少數民族樂器的傳入宮廷過程,《清續通考》中并未作詳細記載,但標明了樂器的分類與形制。是目前所見清代官修文獻中所載清宮音樂最為詳盡,樂器種類最為豐富的史料,故而其研究價值自然應當得以重視。清朝以宗主國的身份接受各國或民族的朝貢,這也是清宮音樂中番部樂器的來源。《清續文獻》中統稱這些朝貢國為四裔,朝貢國的音樂為四裔之樂:“宴宗室用之曰德勝舞來選賜宴用之皆舞二節之以樂有四裔樂,東曰瓦爾喀曰朝鮮北曰蒙古西曰回曰番曰郭爾喀南曰緬甸曰安南。”①“乾隆五十八年奉旨著樂部署史學習安南郭爾喀粗緬甸細緬甸四項音樂以備各處宴筵應用。”②由此可知,清代四裔所包含的地區和民族,筆者對諸番部地理位置與民族組成進行簡要介紹對其樂器進入清宮的過程及在清宮音樂中所占比重有較為初步的梳理。

瓦爾喀原為東海女真一部,萬歷年間清太祖征討瓦爾喀部使其歸入后金。《滿洲實錄》有載:“將滿洲所屬瓦爾喀部內安楚拉庫、內河二處路長羅屯、喀什屯、旺吉怒三人許獻葉赫”。其中安楚拉庫、內河是瓦爾喀部地名,經學者考證位于今朝鮮圖們江上游左岸地區。《清續通考》記載了兩件瓦爾喀部樂器。

蒙古樂在清宮中有專門的機構——什榜處,蒙古樂包括茄吹樂、番部合奏兩部分。《清續通考》中記載有蒙古角、提琴、火不思等樂器。

廓爾喀是今尼泊爾境內部族,1788(乾隆五十三年)-1792(乾隆五十七年)年發動入侵西藏戰爭,第一次因1789年因駐藏大臣等官員私自與廓爾喀議和而結束,后再次入侵西藏,乾隆派兩廣總督福康安、海蘭察領兵入藏作戰,后攻入廓爾喀境內,大勝。后獲廓爾喀樂敬獻入宮。在清軍與廓爾喀第二次戰爭后清軍勝利獲其樂器。廓爾喀部樂器五:一曰丹布拉、二曰薩朗濟、三曰達布拉爾、四曰達拉范銅、五曰公古哩。③

番部樂器形制:下文中關于樂器形制尺寸的換算采用學界普遍認可的換算單位,即清代一尺約為33厘米,一寸約為3.33厘米。

一、體鳴樂器

1、公古里:銅鈴位置徑四分面開十字紋,中置銅片備有紐聊以裁縷五為一串共四串二人各系二串于雙足騰躍作聲。見右圖

2、柏且爾:笵銅二片圓徑約20厘米中隆起約6厘米,系以絨紃左右合擊結莽聶兜布即兩個直徑為19厘米的圓形銅片,每片正中上方凸起3厘米系絨線,雙手各執一片相擊發聲。

3、接足:本細緬甸樂器以銅片二枚口徑約6厘米高約3厘米中隆起不足1厘米圓約9厘米,穿孔以絨紃貫之合擊發聲。

4、巴打拉:本是細緬甸樂器,外形似船亦似于揚琴。長80厘米高15厘米寬13厘米,兩端高約33厘米由一條絲繩穿起22個竹片,竹片大小寬窄不一,最長約34厘米,最短約15厘米,竹片平均厚2厘米,演奏時將竹槌圓頭處包裹棉質,用兩個竹槌敲擊發聲。見右圖

5、接內打兜兒呼:本是粗緬甸樂器,木框兩端蓋革面徑約15厘米高為45厘米,用帛連接首尾,演奏時用手擊打發聲。

6、稽灣斜枯:本粗細緬甸樂均使用,形狀與云鑼相似,上下兩排每排各排列個4小鑼,上排由左到右排列第一個直徑約15厘米,第二個直徑約13厘米,第三個第四個直徑均約12厘米,下排從右到左排列第一個直徑約15厘米,第二個直徑約10厘米,第三個、第四個直徑約9厘米,木質角槌敲擊發聲。

二、膜鳴樂器

1、那噶喇:本是回部樂器形狀與行鼓形似,木質鼓身,鐵框蓋革上大狹小,鼓面直徑約19厘米,鼓地面直徑約7厘米,高約13厘米,鼓身旁側用小鐵環系著黃絨線,兩鼓為一組,用木質鼓槌敲擊發聲。

2、杖鼓:上下兩面冒革于鐵圈后承以木框腰細面徑一尺二寸九分六厘,框高一尺九寸四分右擊左拍木質鼓身,上下兩個鼓面蒙革并用鐵圈,用鼓槌敲擊發聲。

3、蚌扎:本細緬甸樂器木框冒革上大下小面徑六寸一分底徑四寸框高一尺系以帛懸于想以手擊之。

4、連布拉:有兩種形制,一種為上下鼓面大小相同,木質革面直徑約為13厘米高約18厘米,一種為上大下小,木質革面上鼓面直徑約18厘米,下鼓面直徑約為7厘米,高約13厘米,鼓身系一縷線表演時掛于表演者身體左右兩側敲擊發聲。

5、連卜:本是回部樂器,形似手鼓,木框蓋革面直徑約36厘米。高約7厘米,用手拍擊發聲,鼓面會有裝飾圖案。

三、弦鳴樂器

1、二弦:為番部樂所用樂器,樟木為體,曲首桐面長方形底有孔通長約尺100厘米,柄長約34厘米上寬約3厘米下寬約4厘米,槽面長約18厘米寬約15厘米厚約3厘米,首長約15厘米,鑿空6厘米軸長約12厘米,琴面弦長60里面共17品,軸覆手俱用檀木撥弦發聲,演奏時用弓弦拉奏發聲。

2、總藁機:本是緬甸樂器,曲木為柄通槽面平背圓槽長約72厘米,寬約15厘米余面冒一革柄如蝎尾,斜系十二弦以二手抱彈撥弦發聲。

3、密穹總:本是細緬甸樂器木質魚形,通長約150厘米,腹下刳槽無底長分約70厘米,寬約10厘米,面設五品皆長約第一品高四寸,漸底面有小孔九一出音大約不足1厘米,首尖銳突出長約24厘米口圍約16厘米頂約36厘米,尾長33厘米,以銅條為山口長約3厘米,朱線三尾有小銅環三個,納線軸長約18厘米以手彈之。

4、丹不拉:本是郭爾喀樂器,刻銅為體一大匏為槽直柄面平背圓通長約100厘米,柄約70厘米,厚約4厘米,寬約3厘米,槽長25厘米,背厚約19厘米,鐵弦四條軸長約10厘米,用兩鐵片作山口上一片鑿孔穿弦下一片承弦朱寬約3厘米。演奏時手指撥弦發聲。

5、喀爾奈:本是回部樂器,銅弦十八,木制音箱前寬約67厘米厚約約28厘米,縱約約51厘米厚約21厘米,高約3厘米寬約4厘米系弦于右端,立面用木軸綰之承以木柱高約3厘米柱脊距右端10厘米,第一獨弦長約70厘米,第二雙弦長70厘米依次遞減至滴十八長約30厘米以撥彈之,見右圖。

6、火不思:本蒙古樂器,四弦銅柄梨槽半冒蟒皮,背有棱長約85厘米,柄長約72厘米上寬3厘米厚如之下寬約4厘米,厚亦如之腹長23厘米寬約7厘米厚6厘米,匏下半為槽長約13厘米,槽端施皮扣結弦曲首長約23厘米鑿空約20厘米四弦俱右軸長約7厘米。

7、軋箏;通長約70厘米弦長約51厘米,各設柱以和音。額闊約13厘米中高約8厘米中厚約7厘米邊高約6厘米,前后梁高寬俱約0.5厘米前梁至額約7厘米厚梁至尾約13厘米,以木桿軋之發聲。

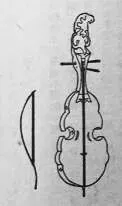

8、得約總:木質中空如扇形,通長約67厘米面長約33厘米上寬約13厘米寬約17厘米,腰間凹連九分柄長17厘米頸圓約13厘米上半空設三軸綰弦長約8厘米,木弓系馬尾軋之發聲,見下圖。

9、幢琴:形如寶塔,上銳下肥低音部拉弦,樂器通長105厘米弦長約85厘米山口寬約4厘米下股寬36厘米邊厚6厘米,山口下裝音板板長35厘米線下接覆手長約40厘米,馬高股下加柄長約19厘米,見右圖。

10、哈爾扎克:本回部樂器,今維吾爾族樂器。椰槽冒以馬首之革碧色木柄下鐵柄通長約80厘米分,直徑約7厘米,高約10厘米底有孔,徑約2厘米零側開三小孔,今被稱作艾捷克,以弓拉弦發聲。

11、薩朗濟:本廓爾喀樂器,木體韋弦四鐵弦九頂如壺虛項長約10厘米,寬約8厘米,厚如之匏,其中柄長約16厘米,寬約4厘米,下寬約6厘米,厚約6厘米,槽面寬約9厘米,自上刳之,冒以革中如缺月束以黃韋底橢項孔納弦左右各二柄面穿九孔自右之左斜列之各納鐵弦九軸俱在有柱高八分中九孔穿鐵弦上承韋弦一柔木系馬尾為弓,拉奏發聲。

12、匏琴:本番部樂四弦雙聲形似琵琶而小,長約85厘米頭約16厘米槽約30厘米桐面音等于月琴,中音部樂器也。見右圖

四、氣鳴樂器

1、蒙古角:木質中虛末哆,上下二截,上長約150厘米,下長約100厘米,末加銅口長約50厘米,直徑約30厘米上口,內徑約10厘米,另有雌角上口內徑約8厘米,以角哨入管端吹之繪有五彩云龍束以銅飾。見右圖

2、大銅角:上下兩截本細末大納上截于下截,吹時伸直通長約120厘米,圓球下截長約口徑六寸四分八70厘米,上截口徑約2厘米相銜處約4厘米嘴長約4厘米,共六孔吹奏發聲。

3、小銅角:上截之下截哆,個有圓球相衡引納如大銅角通長約130厘米,下截長約60厘米,口徑約13厘米,上口徑約2厘米,相銜處徑約1厘米。吹奏發聲。

4、畫角:木質中虛,腹黃兩端銳長約180厘米腹徑約13厘米,上口外徑約4厘米內徑約2厘米下口外徑約5厘米內徑約2厘米,上下數以銅中束以涂金藤五重,上繪寶相花紋中會云龍下回海馬木哨入角端吹之哨長約30厘米。

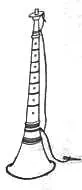

5、聶兜姜:本是緬甸樂器,木管銅口如竹節形近下漸多管長約40厘米,徑約2厘米,前七孔后一孔。銅口長約20厘米,圓徑16厘米,管端如盤安銅哨加蘆哨于上吹之發聲。見右圖

6、篳篥:蘆管為之三孔金口下,管長約16厘米,徑6厘米,金扣長約7厘米上口內徑哨蘆管管端開簧,簧口距管末約13厘米距第一孔約10厘米,第二孔7厘米第三孔約7厘米,共三孔吹奏發聲。

7、胡笳:木管三孔兩端施角末翹而哆,管內徑16厘米,長約70厘米兩端入角口各約2厘米。上端角哨長約10厘米吹口徑約1厘米下端角嘴長約25厘米,大徑約5厘米小徑寸約4厘米,共3個吹孔上端至最下一孔約70厘米,次上一孔約40厘米,最上一孔約40厘米,管內徑10厘米。

注釋:

① 《清朝續文獻通考》卷一百八十八樂一

② 同上

③ 同上