結合實際工程談結構方案設計

武 玉 潔

(山西省建筑設計研究院,山西 太原 030013)

1 工程概況

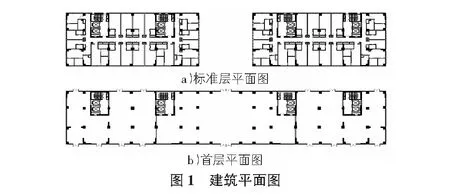

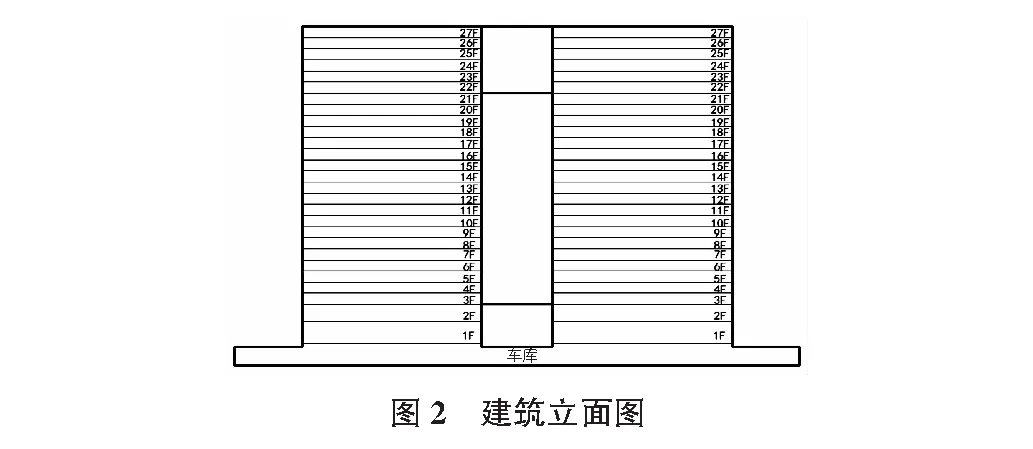

某新建公寓樓由兩棟地上27層地下1層的單體建筑組成,地上1層、2層建筑功能為商業,地上1層層高6.0 m,2層層高4.8 m,3層及以上標準層為公寓,3層及以上標準層層高3.0 m,建筑高度為86.0 m(室內外高差擬定為0.2 m)。建筑物底部兩層連為整體,頂部22F~27F共6層采用連廊連接。

單體建筑X向標準層柱跨為6.2 m,7.8 m,8.0 m×2,6.2 m,7.8 m,Y向標準層柱跨為6.0 m,7.0 m,6.0 m,兩單體建筑相距19.0 m。

具體平面及立面見圖1,圖2。

2 結構方案

1)本工程建設場地地震烈度為8度(0.2g),地震分組為二組,場地類別為Ⅲ類場地。

2)根據建筑功能及平面布置,本工程結構類型采用框架—抗震墻結構,由于建筑高度大于60 m,框架抗震等級為一級,抗震墻抗震等級為一級。

3)本工程屬于JGJ 3—2010高層建筑混凝土結構技術規程第10.5中的連體結構,在結構試算時應先進行分塔模型的試算,然后再進行整體模型的試算。

4)根據標準層柱跨尺寸,X向框架梁截面初步擬定為400 mm×600 mm,Y向框架梁截面初步擬定為400 mm×550 mm;柱截面初步擬定為1 000 mm×1 000 mm,800 mm×800 mm,600 mm×600 mm;抗震墻布置在樓梯間及電梯井道周圍。

3 結構方案試算及調整

3.1 第一次試算

1)結構試算時未考慮連廊僅對一側的單體結構進行試算,初步擬定的結構構件基本滿足結構的整體計算指標。

2)通過第一次試算,需要調整的地方有:

a.樓梯間與電梯井改為對稱布置,這樣單體建筑在標準層時平面布置沿Y軸左右對稱。b.將單體平面兩側的柱跨調整,由6.2 m改為8.0 m,取消與電梯井抗震墻相對應的框架柱,將結構平面進一步簡化。c.建筑標準層功能為公寓建筑層高為3.0 m,采用地暖和中央空調相結合的采暖方式;結構梁下凈高為3.0(層高)-0.6(框架梁高)-0.11(地暖厚度)=2.29 m,梁下凈高太低了無法滿足風管及消防管線通過后的建筑高度要求,結構梁高改為490 mm,框架梁跨高比為8 000/490=16.32,結構梁下凈高為3.0-0.49-0.11=2.4 m,基本滿足要求。

3.2 第二次試算

1)根據第一次試算結果,X向中間跨框架梁截面改為700 mm×490 mm,兩側邊跨框架梁截面改為400 mm×800 mm(梁上翻310 mm),Y向框架梁截面改為650 mm×490 mm;柱截面改為1 200 mm×1 200 mm,1 000 mm×1 000 mm,800 mm×800 mm;抗震墻布置在樓梯間及電梯井道周圍。

2)修改后的結構構件基本滿足結構的整體計算指標。

3)通過第二次試算,需要調整的地方有:

a.第2層與第3層層高之比為4.8/3.0=1.6>1.5,該層的剛度比和受剪承載力之比均不滿足高規的相關要求,與建筑協商后將第3層層高改為3.8 m。b.X向兩側邊跨框架梁截面改為400 mm×800 mm,為滿足建筑立面要求梁需上翻310 mm。

3.3 第三次試算

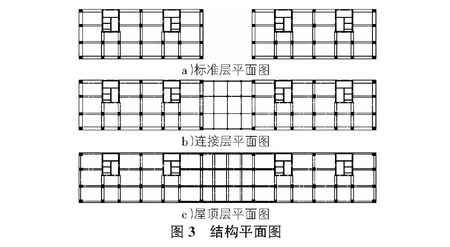

1)本工程兩側單體建筑以中間Y軸對稱布置;首層大堂軸線尺寸為19.0 m×19.0 m,采用井字梁,梁高為1.1 m;頂部連廊采用剛性連接,連廊部分建筑功能為公寓,層高要求同標準層。

2)頂層連廊可以采用底部做大梁+梁上柱的方式,也可以采用在頂層設置大梁+吊柱的方式。

a.采用大梁+梁上柱的方式時,底部轉換梁截面按1/8梁的跨度計算時,梁高為19 000/8=2 375 mm,由于轉換梁需伸入主體結構一跨并可靠連接,所以連廊兩側一跨范圍內的建筑功能無法使用,并且兩側無法開窗,建筑室內無法采光、通風,使部分建筑面積成為無用面積。b.采用大梁+吊柱的方式時,懸吊大梁設置在屋頂上并且大部分梁截面需上翻,懸吊部分的柱、梁采用鋼結構,樓板采用組合樓板,這樣可以減少一部分結構自重。采用懸吊結構使得連廊周邊的樓層建筑功能不受影響,屋面上翻梁可以預留過水孔來解決屋面排水問題。

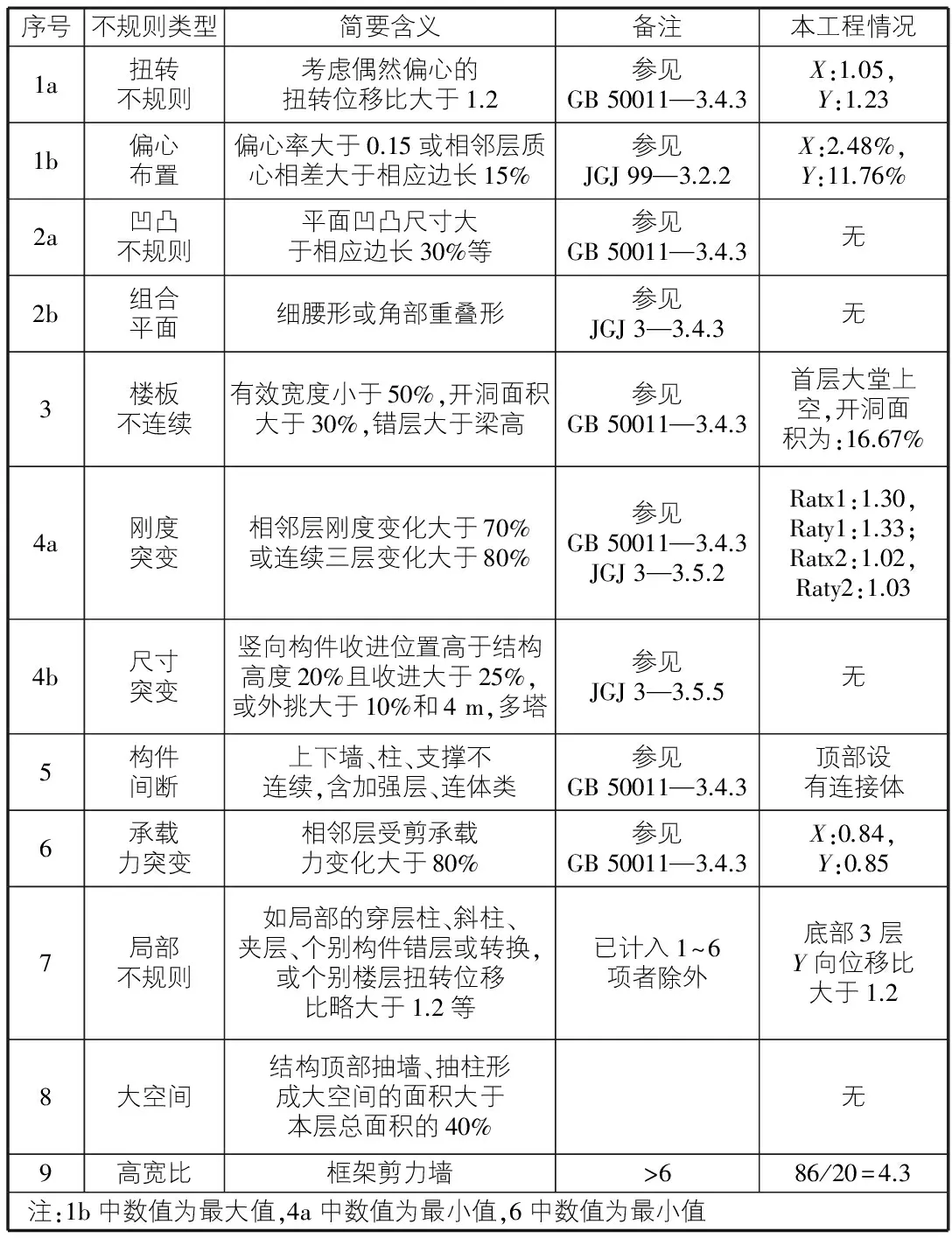

表1 三項及以上不規則高層建筑界定的判定

3)通過與建筑師溝通,連廊的做法采用大梁+吊柱的方式,連廊采用懸吊結構時應注意以下幾點:

a.屋頂的大梁為關鍵構件,設計時應特別注意,建議采用型鋼混凝土結構,結構構件安全儲備較高,并且與懸吊鋼柱較為方便連接。b.連廊部分結構建議采用鋼結構,以便減輕結構自重。c.懸吊結構設計時應考慮防連續倒塌設計,規范規定的防連續倒塌設計方法有:局部加強法,拉結構件法,拆除構件法,建議懸吊大梁采用局部加強法,懸吊柱采用拆除構件法。

4)經過試算結構方案確定為:結構類型采用框架—抗震墻結構,框架梁采用扁寬梁,梁高控制在490 mm,樓板采用厚板板厚為180 mm和200 mm,底部兩側大堂采用井字梁屋面,頂部連廊采用大梁+吊柱的方式,懸吊結構采用鋼結構。結構平面布置見圖3。

4 超限判定

由于本工程頂部設有連廊,底部設有相連的兩層大堂,需對建筑物進行超限判定,超限判定依據《山西省超限高層建筑工程抗震設防界定規定》(以下簡稱《規定》)。

1)本工程結構類型為框架—抗震墻結構,結構高度為86.0 m,未超過《規定》所限定的8度(0.2g)100 m的界限。

2)經初步判定,本工程不滿足《規定》中一項不規則界定和二項不規則界定,三項及以上不規則高層建筑界定的判定見表1。

根據本工程初步計算結果僅表1中第1a項和第5項不滿足《規定》的要求,第1a項可在施工圖設計階段進一步調整,第5項為本工程特有的不可避免,故經初步判定本工程不屬于《規定》中界定的超限工程。

5 結語

1)結構的方案試算在整體的方案設計階段扮演著重要的角色,可以對建筑方案提出切實可行的調整意見,對結構的下一步施工圖設計打下良好的基礎。

2)以本工程為例,對建筑方案提出的調整意見如下:

a.樓梯間與電梯井改為對稱布置。b.將單體平面兩側的柱跨調整,由6.2 m改為8.0 m。c.將第3層層高由3.0 m改為3.8 m。d.雖然通過控制框架梁高度的方法基本滿足建筑專業及設備專業的設計要求,但仍然建議將標準層的層高適當加高。

3)以本工程為例,對結構的下一步工作提出的設計要點如下:

a.本工程結構類型采用框架—抗震墻結構,屬于JGJ 3—2010高層建筑混凝土結構技術規程第10.5中的連體結構,施工圖設計時應滿足《高層建筑混凝土結構技術規程》第10.5中的相關要求。b.底部2層通高的大堂屋面采用井字梁結構,施工圖設計時應注意梁的撓度變形。c.頂部連廊采用懸吊結構,在施工圖設計時應注意考慮防連續倒塌設計,建議懸吊大梁采用局部加強法,懸吊柱采用拆除構件法。d.經過初步判定,本工程不屬于《山西省超限高層建筑工程抗震設防界定規定》中界定的超限工程。在施工圖設計時應注意控制考慮偶然偏心的扭轉位移比不要超過1.2。

[1] GB 50010—2010,混凝土結構設計規范[S].

[2] GB 50011—2010,建筑抗震設計規范[S].

[3] JGJ 3—2010,高層建筑混凝土結構技術規程[S].

[4] 山西省超限高層建筑工程抗震設防界定規定[Z].