閔行區設施農用地發展現狀、存在問題及對策建議

王 能 (上海交通大學農業與生物學院,上海市閔行區 201101)

積極發展設施農業不僅是推動傳統農業向現代農業改革的必經之路,更是提高各地農民經濟收入的重要途徑。隨著土地流轉的加快和農業規模經營的發展,設施農用地類型漸趨分化。因而,如何協調設施農用地的占地規模、空間位置、服務水平與區域農業發展水平之間的關系,成為了推動農業現代化進一步健康有序發展的關鍵。筆者以上海市閔行區為例,研究了閔行區設施農用地發展現狀、存在的問題,并依此提出了推進閔行區設施農用地發展的對策與建議,以供類似地區參考借鑒。

1 設施農用地概念

設施農用地是指直接用于經營性養殖的畜禽舍、工廠化作物栽培或水產養殖的生產設施用地及其相應的附屬設施用地,以及農村宅基地以外的晾曬場等農業設施用地。設施農用地根據其特點,從有利于規范管理出發,具體可分為生產設施用地、附屬設施用地和配套設施用地。

2 閔行區設施農用地發展現狀

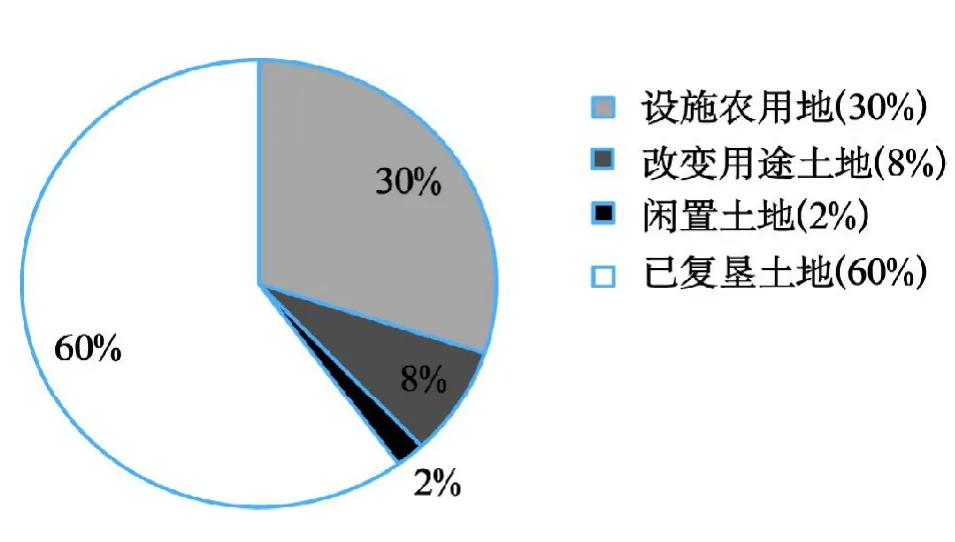

通過對閔行區農用地進行實地踏勘及對部分數據進行修正得知,閔行區現有設施農用地總面積為32.23 hm2,占總面積的30%;閑置土地為2.09 hm2,占總面積的2%;改變用途的土地為8.69 hm2,占總面積的8%;已復墾的土地為65.19 hm2,占總面積的60%。見圖1。其中2011年以后設施農用地均為備案設施農用地,面積為7.67 hm2。

3 閔行區設施農用地發展中存在的問題

3.1 設施選址不合理

據調查,閔行區設施農用地占用基本農田的約有3.33 hm2,與基本農田保護條例相沖突;同時,雖大部分設施農用地的服務水平良好,但仍有部分設施農用地不在合作社范圍內,距離較遠,服務水平較差。

圖1 閔行區農用地現狀

3.2 存在違規和違法用地現象

部分合作社出現對設施農用地違規和違法使用的現象,具體表現為實際使用的土地多于通過審批、未通過審批先行建設、改變設施農用地的用途、修建永久性建筑等,且有部分合作社將設施農用地用于農莊、農家樂等經營性項目中。

3.3 缺乏統籌規劃

近幾年,閔行區設施農業得到了迅猛發展,但很多地方的土地利用總體規劃和城鄉規劃未能跟上節奏,進而導致設施農用地缺乏有效的統籌和管理,造成了設施農業項目存在自發性和隨意性,導致部分項目布局散亂隨意,項目建設沒有得到有效的規劃管控。

4 推進閔行區設施農用地發展的對策與建議

4.1 與農業功能相結合

4.1.1 著力發揮農業的生態功能

生態功能是閔行區農業承載的關鍵功能。在自然植被覆蓋率低、生態建設用地稀缺、生態環境改善要求凸顯等背景下,農業用地是閔行區生態安全系統的重要組成部分。通過優化城市空間格局,可將設施農用地作為城鎮、產業園區等非農建設區之間的生態開敞空間,以優化空間結構、增加生態空間多樣性;或將設施農用地作為城市生態功能區的有機組成部分;或將規模化的稻田濕地、果園、魚塘等設施農用地作為城市人工濕地、綠地和景觀的有機組成部分;或通過多種生態廊道與其他生態功能區進行連接,形成生態網絡系統,減小因城市綠地斑塊破碎度過高造成的生境隔離,提高生物多樣性,增強設施農用地對閔行區生態安全保障、生態調節補充和生態景觀等功能,充分發揮農業在凈化空氣、涵養水源、調節氣候等方面的作用,促進生態平衡。

4.1.2 確保發揮農業的生產功能

農產品生產功能是農業的基礎功能,是其他各項功能拓展的基礎。閔行區農業發展的主要目標之一是為本市居民提供鮮活、安全、方便的農產品,保障農產品的質量安全,即從數量上確保糧食、蔬菜的最低保有量,滿足居民的剛性需求,確保市場的供需穩定;從安全上構建從田頭到餐桌可溯源的地產農產品生產供應體系,保障食品質量安全;從品質上提供無公害、綠色、有機農產品。因此,閔行區在發展設施農用地時,要加快第一、二、三產業的相互滲透和融合,實行基地化種養、標準化生產、企業化經營、產業化開發,不斷延長農業產業鏈,提高農產品附加值,既滿足城市居民的消費需求,又實現農業增產、農民增收;同時,對農業生產、生態、旅游等功能進行綜合開發,增加農民就業機會,提高總體效益,形成農業經濟的重要增長點。

4.1.3 兼顧發揮農業的生活功能

生活功能是閔行區農業有序拓展的衍生功能,能滿足市民日益增長的多元精神文化需求。因此,在發展設施農用地時,要在保障生產功能和生態功能的前提下,根據發展階段和市場需求,深度挖掘農業的觀光、采摘、體驗、休閑以及農業科普、教育、科研、農業文明傳承展示等功能。具體措施為:(1)通過開發農業旅游產業,為都市居民和國內外游客提供清潔優美的休閑、采摘、游覽場所,提高人們休閑旅游生活的質量,提高農業效益。(2)積極拓展農業的多功能性作用,結合美麗鄉村優美的自然環境、新鮮的空氣、寧靜的空間以及純天然、綠色的農產品和食品,增強其調節身心及養生保健的功能,吸引市民前來游憩、養生。(3)為都市居民和國內外游客提供了解農業文明、學習農業知識、體驗農村生活、參與農業生產的機會,創辦集知識性、科學性、趣味性于一體的科普教育活動,增強“三農”的科普教育功能,以滿足城市居民精神文明生活及青少年了解農業知識的需求為目標,賦予農業一定的文化內涵,使其承擔相適應的文化科普功能。

4.2 與產業布局相結合

根據不同區域農業種植單位分布現狀,以規模化發展為思路,打造精品,以滿足市民對農產品的需求為依托,著力打造閔行區農業生產“四大板塊”,分別是滿足市民菜籃子需求的華漕鎮都市菜園板塊,以綠色種植、保護水源為主的馬橋鎮生態稻田板塊,加強浦江綜合農作物規模化經營和農業生態休閑區建設的浦江區域“農業綜合功能區”板塊,依托現有果品種植為基礎的浦江郊野公園板塊與大治河以南板塊打造的閔行區果品基地。

4.3 與未來發展相結合

4.3.1 嚴格把關設施農用地界定范圍

農業主管部門應從有利于支持設施農業、規模化糧食生產發展和規范用地管理的角度出發,嚴格把握設施農用地界定范圍,明確設施農用地用途,在日常工作中耐心向群眾解讀和宣傳政策,明確設施農用地范圍,嚴禁隨意擴大設施農用地范圍和進行非農化使用。

4.3.2 規劃引導設施農用地均衡、協調發展

制定設施農用地的布局規劃,通過規劃來控制設施農用地的建設規模和標準;結合各地不同的地域條件和特點,按照因地制宜、合理安排、區域化布局、規模化生產的原則,積極引導設施農業發展。在進行設施農用地開發建設時,應先考慮利用未被利用的土地和低效閑置用地,這樣既可減少對耕地的占用,保護耕地和基本農田;又有利于提高土地利用率。同時,在設施農用地的規劃和布局中,要以高效、可持續發展為前提,減少因短期利益對土地和生態造成的破壞。

4.3.3 加強設施農用地批后監管

各級政府要加強設施農用地的批后監管工作,進一步明確市、區、街鎮政府以及規土、農業等相關部門的管理職責,逐步形成政府總抓、部門聯動的監管機制,且各地應加強對農業產業化生產設施用地及附屬設施用地的批后監管,確保農地農用。設施農用地是農業產業化、規模化生產的產物,是為農業配套服務的,應參照農用地進行管理,但有些人鉆政策空子,把設施農用地用作修建以農業為依托的休閑觀光度假場所、農家樂等,在各類農業園區,建造永久性餐飲、住宿、會議場所及大型停車場、農產品加工場所、展銷場地等,背離了設施農用地為農業服務的初衷。所以,對通過審核的設施農用地,要加強使用監管,加大執法力度,一旦發現以設施農用地名義修建其他設施或超標修建的,堅決予以查處,限期拆除還耕。

4.3.4 加強輿論宣傳,營造良好氛圍

設施農用地管理及申辦政策的宣傳不應僅停留在各相關平臺予以公開的層面,應對上宣傳到各級領導,對下宣傳到各村社、農戶,杜絕發生個別領導對設施農用地政策拿捏不準確或者對設施農用地的定性不準確,誤以為在大片農業生產區內修建以農業為依托的休閑觀光園、農家樂等也屬于設施農用地范疇,造成不符合政策的違規建筑拔地而起、后期拆除困難重重的現象發生;也杜絕部分農戶為發展種養殖業,私自搭建管理用房、儲藏庫或畜禽舍等,最終導致違法用地的現象發生。設施農用地相關政策的宣傳要層層落實、步步到位,形成人人懂政策、講法律的良好氛圍,避免因政策誤讀或在不知曉情況下,盲目搭建、違法用地。