珠江流域旱澇時空演變規(guī)律分析

陳 云,郭 霖,葉長青,朱麗蓉

(1.海南大學熱帶農林學院,海口 570228;2.海南大學旅游學院,海口 570228)

氣候環(huán)境變化對人類社會和自然生態(tài)的影響已成為全球關注的重大科學問題,由于氣溫在全球范圍內不同程度地升高,極端降水事件逐漸增多,給自然環(huán)境和人類社會造成不利影響[1]。降水對水文循環(huán)起著十分重要的作用,通過對降水變化特征的深入研究,可有效利用水資源、全面了解氣候變異下的水文響應和減少旱澇災害對人類社會的不利影響。許多學者在相關方面的研究取得了一定的進展。在近50 a來,平均降水量在全國范圍內沒有明顯的變化趨勢,但在不同區(qū)域降水量變化趨勢不同[2]。嚴華生等[3]指出,我國降水量存在華南與華北相反的分布特點,以長江流域為界,旱澇分布有著明顯變化。有的學者[4-7]從降水氣候特征著手,分析降水對各地區(qū)旱澇的影響,還有[8-11]通過不同方法研究旱澇指數、旱澇等級的劃分,以及對氣候的預測,認識變化環(huán)境下旱澇時空分布變化特征。研究表明我國旱澇的分布特征為旱的地方越旱,澇的地方越澇。

關于珠江流域降雨變化特征、年代變化、影響因子等已有廣泛研究[12-14]。張強等[15,16]利用珠江流域1960-2005年44個降雨站點的日降雨資料,分析降雨集中程度的時空變化規(guī)律,結果表明降水集中指數高的地區(qū)為流域的南部、東南部和西北部,而降雨集中程度較低的為流域西南部和東北部。王兆禮等[17]對近40 a來珠江流域降水量的時空演變特征進行分析,結果表明其總降水量趨勢是微弱增加的,主周期振蕩為11 a,未發(fā)生突變現象。劉艷群等[18]指出珠江流域存在南旱北澇和南澇北旱分布交替發(fā)生的現象。然而,當前絕大部分學者只對夏季降水進行了診斷研究,對一年4季旱澇時空分布特征及其成因分析還稍顯不足。本文則通過分析珠江流域4季旱澇時空分布變化的特征,為進一步探討其成因和研制預測方法提供依據,也為我國農業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展提供指導。

1 資料與方法

珠江流域位于中國南方,橫跨云南、貴州、廣西、廣東、湖南、江西6省,面積44.2 萬km2,流域地形以丘陵和山地為主,占總面積的94.5%,平原面積小而分散,流域地勢呈現西北高而東南低,屬于亞熱帶季風氣候,溫和多雨,多年平均氣溫為14~22 ℃,平均降雨量1 200~2 200 mm,降水量分布由東向西逐漸減少,降水年內分配不均,地區(qū)分布差異明顯和年際變化大。

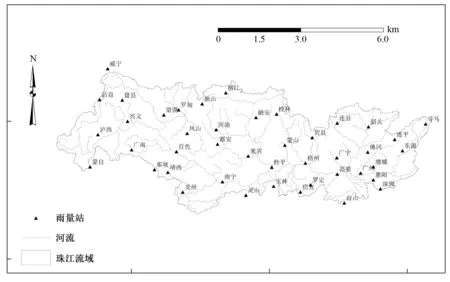

本文選用珠江流域(見圖1)1959-2009年44個均勻分布于流域的站點逐日降水量為基本資料(見圖2)。資料來源于國家氣象信息中心提供的中國地面氣候資料日值數據集,資料的可靠性與代表性均已通過國家氣象信息中心審查。利用Z指數進行旱澇等級的劃分,結合經驗正交分解(EOF),分析珠江流域旱澇時空分布特征。

圖1 珠江流域站點分布Fig.1 The distribution on stations in Pearl River basin

圖2 珠江流域1959-2009年降水特征參數分布Fig.2 The characteristic parameter of precipitation in Pearl River basin in 1959-2009

1.1 Z指數

由于降水量在不同時空變化幅度較大,直接用降水量在時空尺度上的比較缺乏一定的科學依據,且降水是一種偏態(tài)分布,因此許多降水研究中,常用Z指數[19]來描述降水量在不同時空的分布情況。Z指數在考慮降水服從偏態(tài)分布的基礎上,對其進行了正態(tài)標準化處理,用以確定不同時間尺度的旱澇監(jiān)測和評價[20]。假設某時段的降水量服從Person Ⅲ型分布,再將概率密度函數PersonⅢ型分布轉換為以Z為變量的標準正態(tài)分布,從而利用單站Z指數法劃分旱澇等級(見表1)。轉化公式為:

(1)

(2)

式中:φi為降水的標準變化;Cs為偏態(tài)系數;2者均可由降水量X資料序列求得。

表1 單站Z指數的旱澇等級劃分[21]Tab.1 The classification of drought and flood with Zindex of single station

1.2 經驗正交分解(EOF)

經驗正交函數分解的基本原理是把包含P個空間點的場隨時間變化進行分解。主成分對應的是時間變化,即時間系數,抽取容量為n的樣本,排成矩陣形式:

(1)

式中:m是空間點(觀測站或者網格數);n是時間序列長度(觀測次數)。在場中任一空間點i和任一時間點j的觀測值xij能分解為空間函數V與時間函數T的線性組合,表示成矩陣形式為:

X=VT

(2)

記為:

A=XXT

則A為實對稱矩陣,根據實對稱矩陣的性質,必定有VTAV=∧成立。V、∧分別是A陣的特征向量組成的正交陣和特征值組成的對角陣,由此可知,空間函數部分指由A陣的特征向量組成的正交陣,時間系數部分指滿足TTT=∧的矩陣T,T是由公式T=VTX求得。

1.3 EOF的顯著性檢驗

2 結果分析

2.1 旱澇的統(tǒng)計分析

將全年劃分為4個季節(jié),即3-5月為春季,6-8月為夏季,9-11為秋季,12月-翌年2月為冬季,根據以上標準對珠江流域的各個站點的Z指數進行判定,統(tǒng)計出每個測站點各個季節(jié)旱澇的等級和頻率。

從圖3中看出,1959-2009年珠江流域春、夏、秋3季較冬季發(fā)生干旱的地區(qū)分布不均勻。然而,每個季節(jié)發(fā)生干旱的地區(qū)又各不相同。珠江流域春季發(fā)生干旱的頻率大值區(qū)主要集中在興義、望謨、靈山、玉林以及羅定幾個地區(qū),其中興義、靈山、玉林為一般干旱,望謨?yōu)榇蠛担谀闲壑苓叞l(fā)生干旱的頻率也相對較高,且為重旱(見圖3)。夏季發(fā)生干旱的地區(qū)主要集中在靖西和佛岡,周圍區(qū)域有逐漸遞減的趨勢。秋季發(fā)生干旱的區(qū)域主要集中在以南雄為中心包括韶關、連平區(qū)域,在玉林和來賓發(fā)生干旱的頻率也相對較高,表現為重旱。冬季發(fā)生干旱的頻率相對于其他3季分布較為均勻,以連縣為中心的區(qū)域發(fā)生干旱的頻率較低,最高只達13%,其他大部分區(qū)域發(fā)生干旱頻率都在19%以上,主要集中在龍州、南寧和南雄地區(qū)。不同干旱等級對區(qū)域生態(tài)環(huán)境及區(qū)域用水造成不同影響,當出現一般干旱時,對區(qū)域生態(tài)環(huán)境及供水不會造成影響;而出現大旱時,城鎮(zhèn)和農村供水不會受到威脅,灌溉用水逐步缺乏,且隨著降雨和徑流的減少,開始影響生態(tài)環(huán)境;當出現嚴重干旱及以上時,區(qū)域水資源可供量逐漸減少,農村水飲、部分工業(yè)用水開始受到威脅[22]。

從圖4可以看出,在1959-2009年珠江流域每個季節(jié)發(fā)生洪澇的地區(qū)各不相同,春季降水的頻率大值區(qū)主要集中在東部的盤縣、興義和西部的廣寧、南雄都達到23%以上,在羅定及信宜發(fā)生的頻率也較高(見圖4)。夏季在望謨及周圍區(qū)域發(fā)生洪澇災害的頻率較高,在南雄和靈山發(fā)生的頻率也在25%以上。秋季分布較為不均,以深圳為主要的高頻率值區(qū)域,在南雄、梧州、獨山以及沽益出現洪澇災害的頻率也在22%以上。冬季在以連縣為中心的區(qū)域出現的頻率值較高,在南雄、廣州、融安這一部分也都在24%以上。

圖3 1959-2009年珠江流域發(fā)生干旱的頻率Fig.3 The occurence frequency of drought in Pearl River basin in 1959-2009

圖4 1959-2009年珠江流域發(fā)生洪澇的頻率Fig.4 The occurence frequency of flood in Pearl River basin in 1959-2009

進一步對旱澇等級進行劃分,統(tǒng)計各季節(jié)發(fā)生不同等級的旱澇災害的頻率。珠江流域4季發(fā)生一般干旱、大旱、重旱的頻率基本符合正態(tài)分布,滿足12%、8%、4%的分布比率(見圖5)。春季在興義、靈山和玉林地區(qū)易發(fā)生干旱事件,梧州、信宜和望謨、那坡地區(qū)易出現大旱,南雄、桂林和都安出現重旱的機率較大。夏季,在佛岡和流域西南地區(qū)容易發(fā)生干旱,桂平、來賓和羅定幾個地區(qū)出現大旱的頻率較高,在河池、南雄出現重旱的頻率較高。秋季來賓和佛岡容易發(fā)生干旱,在臺山、深圳和惠陽則易出現大旱,整個流域出現重旱的概率較低,主要重旱發(fā)生地區(qū)在南雄。冬季流域易出現干旱的地區(qū)大部分在西部,其中龍州、威寧和靈山發(fā)生的頻率較高,在靖西、鳳山-河池、梧州易發(fā)生大旱,在流域的東部出現重旱的頻率較高。

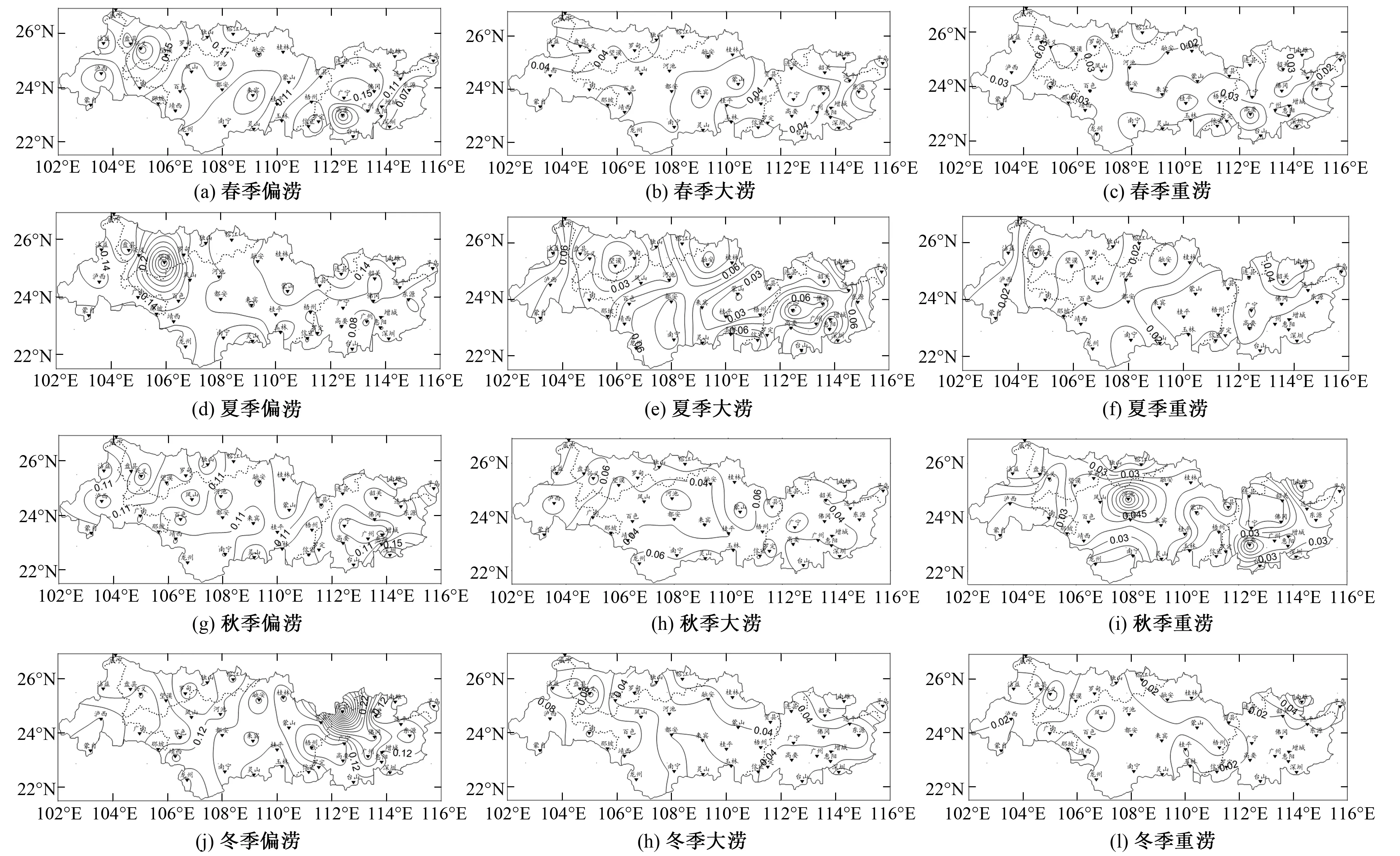

從流域4季發(fā)生偏澇、大澇和重澇的頻率圖可看出(見圖6),流域4季發(fā)生偏澇、大澇和重澇的頻率也滿足12%、8%、4%的正態(tài)分布比率。春季,興義、沽益、羅定和廣寧幾個地區(qū)為中心降水偏多的頻率較大,東源、來賓和蒙山出現大澇的機率較大,高要及周圍地區(qū)則易出現重澇。夏季,偏澇在望謨地區(qū)出現頻率較大,在沽益-瀘西、融安、廣寧和尋烏出現大澇的頻率較高,盤縣和韶關2個地區(qū)重澇的頻率較大,都在5%以上。秋季整個流域出現降水偏多,發(fā)生的頻率都在10%以上,在興義-瀘西和蒙山出現的大澇的頻率較大,而重澇主要集中在河池。冬季在連縣出現偏澇的頻率較高,興義、南雄-尋烏較易出現大澇,南雄則是重澇的易發(fā)生區(qū)域。不同洪澇等級對農業(yè)生產有著不同程度的影響。偏澇是指持續(xù)時間較長,對局部地區(qū)造成威脅的降水,屬于中度澇災,農業(yè)生產受災面積較大;大澇是指受災范圍廣,降水集中,大量農田被淹、有人畜傷亡等現象,使農業(yè)生產遭到較為嚴重的破壞;重澇指降水時間長,強度大、范圍廣,對人的生命財產安全造成危害的現象,對農業(yè)生產造成的損失也是巨大的[23]。

2.2 珠江流域降水量場的主成分分析

對流域44個站各季降水距平百分率進行EOF分解,得出 特征向量,計算各特征向量方差貢獻率(見表2),以特征向量正負為分區(qū)的依據,零線為分區(qū)的邊界線,表2前2個模態(tài)即反應了降水時空變化的主要特征。通過對EOF分解結果進行統(tǒng)計檢驗發(fā)現,春、夏、秋3個特征向量的特征值可分離,說明有顯著的物理意義的信號。

表2 各個季節(jié)珠江流域降水EOF分析的前5個模態(tài)的方差貢獻率 %

圖5 1959-1959年珠江流域四季發(fā)生干旱的頻率偏旱;大旱;重旱Fig.5 The occurence frequency of flood in Pearl River Basin in four seasons, partial drought, serious drought heavy drought

圖6 1959-1959年珠江流域四季發(fā)生干旱的頻率偏澇,大澇,重澇Fig.6 The occurence frequency of flood in Pearl River Basin in four seasons, partial flood,serious flood,heavy flood

2.3 珠江流域的時空分布特征

2.3.1 春 季

前2個模態(tài)的方差貢獻分別為33.5%、17.2%,累計方差貢獻率達到50.7%,由第3特征向量開始,方差貢獻比重顯著減小,并且前2個特征向量通過了顯著性檢驗。可認為流域前2個特征向量的作用最重要,可用于揭示最常見的春季大尺度降水分布特征。由于時間系數(某一年數值的絕對值越大,這類分布形式越典型;正值表示變多,負值表示偏少)有正、負,分別給予討論。

圖7(a)為珠江流域春季降水距平百分率的第1特征向量,可知第1特征向量全部為正值,表明流域旱澇變化基本同步,表現為全流域一致多雨或者少雨。高值出現在2個區(qū)域(東源西部及靖西周圍地區(qū)),反映了該區(qū)域的旱澇等級變化相對顯著,屬于旱澇異常敏感區(qū)域。整體趨勢表現為從東南部向西北呈逐漸遞減趨勢。圖7(b)為春季降水第1特征向量所對應的時間系數,可看出在時間序列值有下降的趨勢,當時間系數為正時,結合圖7(a),得到流域表現于整體一致型降水趨勢偏多。分析時間系數變化,在51 a中有11次峰值,分別出現在20世紀60年代中期、20世紀70年代中后期、20世紀80年代初期、20世紀90年代中期,其中在 1973年的峰值達到最大,可作為典型代表,對比實際觀測結果,該年春季,靖西、東源發(fā)生了重澇的現象。當時間系數為負值時,整體表現為降水偏少現象,在20世紀60年代中期、20世紀70年代末期、20世紀90年代初中期出現極值,在1963年的峰值到達最低值,可作為典型代表。對比實際觀測結果,該年春季盤縣和威寧發(fā)生特大旱災。

圖7(d)為春季降水第2特征向量所對應的時間系數,線性趨勢線略微下降,表明流域降水有逐漸減弱的趨勢。當時間系數為正時,從20世紀60年代到2000-2010年中期連續(xù)出現峰值,結合圖7(c),賀縣—梧州—羅定為分界線,呈現出流域東西旱澇格局的差異,得到東西差異型的第1種類型;負值區(qū)位于分界線東部,正值區(qū)位于分界線西部,即東部惠陽—東源地區(qū)處于春旱的情況下,位于西部的那坡—白色地區(qū)則表現為春澇,時間系數為負值時則剛好相反。

圖7 春季降水距平百分率EOF分解結果Fig.7 The EOF decomposition in spring precipitation

2.3.2 夏 季

前2個模態(tài)的方差貢獻分別為35.2%、11.5%,累計方差貢獻率達到46.7%,由第3特征向量開始,方差貢獻比重顯著減小,可認為流域前2個特征向量的作用最為重要,前2個模態(tài)基本能反應出最常見的夏季大尺度降水分布特征。前2個特征向量也通過了顯著性檢驗。

圖8(a)為流域夏季降水距平百分率的第1特征向量,可知第1特征向量全部為正值,表明流域夏季旱澇變化基本同步,表現為全流域一致多雨或者少雨。在蒙山和韶關地區(qū)出現的值較高,反映了該區(qū)域的旱澇等級變化相對顯著,屬于旱澇異常敏感區(qū)域。圖8(b)為夏季降水第1特征向量所對應的時間系數,從線性趨勢線可以看出流域夏季的降水有逐漸增加的趨勢。結合流域夏季第1特征表現為全流域一致型,當時間系數為正值時,整體表現為降水偏多。從時間系數可以看出,從20世紀60年代初到20世紀70年代初以及20世紀90年代中期開始,連續(xù)到達該型的峰值,其中1994年的峰值達到最大,可作為典型代表。對比實際觀測結果,該年蒙山和韶關都出現了重澇現象,當時間系數為負值時,從20世紀70年代開始到20世紀90年代中期,連續(xù)到達峰值,整體表現出降水偏少,在1989年的峰值到達最低值,可作為典型代表。對比實際觀測結果,該年夏季,盤縣發(fā)生特大旱災。

圖8(d)是夏季降水第2特征向量所對應的時間系數,容易發(fā)現在1960年出現極小值,線性趨勢線逐漸上升,結合圖8(c),流域的東南、西北部與中部存在一種反位相的分布形式。當時間系數為正時,東南部的高要—深圳地區(qū),西北部的望謨周圍區(qū)域,這些區(qū)域出現降水偏多的現象,而中部地區(qū)則出現干旱。當時間系數為負值時,分布情況與上述相反。

圖8 夏季降水距平百分率EOF分解的結果Fig.8 The EOF decomposition in summer precipitation

2.3.3 秋 季

前2個模態(tài)的方差貢獻分別為41.8%、13.6%,累計方差貢獻率達到55.4%,從第3特征向量開始,方差貢獻比重顯著減小,可認為流域前2個特征向量的作用最為重要,前2個模態(tài)基本上能反應出最常見的秋季大尺度降水分布特征。前2個特征向量也通過了顯著性檢驗。

圖9(a)為流域秋季降水距平百分率的第1特征向量,可知第1特征向量全部為正值分布,描述的是整個流域一致旱 (澇)的分布形式,這一分布特征說明秋季流域旱澇等級趨勢基本一致,高值區(qū)中心位置位于玉林—高要一帶,反映了玉林—高要一帶旱澇等級變化顯著。低值區(qū)中心位置位于盤縣周圍,說明其秋季降水變化率小,是旱澇異常較弱地區(qū)。圖9(b)為秋季降水第1特征向量所對應的時間系數,發(fā)現時間序列值趨勢下降較為明顯。當時間系數為正值時,結合圖9(a),可看出全流域降水一致偏多。分析時間系數變化可以看出,20世紀60年代中期、20世紀70年代中期、20世紀80年代中期一直到2000-2010年初期改型達到峰值,以1965年為典型代表。當時間系數為負值時,在20世紀60年代末期到20世紀70年代中期以及20世紀90年代到2000-2010年出現峰值,得到和上述相反的類型,全流域降水偏少,以2004年為典型代表。

圖9 秋季降水距平百分率EOF分解的結果Fig.9 The EOF decomposition in autumn precipitation

圖9(d)是秋季降水第2特征向量所對應的時間系數,趨勢線有上升的趨勢,正、負峰值相間的出現,結合圖9(c)可以看出,以靈山—桂平—蒙山為分界線,呈現出南北旱澇格局的差異,即南北差異型。當時間系數為正時,羅甸和榕江2個地區(qū)出現干旱現象,而韶關—尋烏的西南部和深圳2個區(qū)域則出現降水偏多,以2008年為典型代表。當時間系數為負值時,則剛好與上述情況相反。對比實際觀測結果,1994年為典型代表。

2.3.4 冬 季

前2個模態(tài)的方差貢獻分別為35.2%、11.5%,累計方差貢獻率達到46.7%,由第3特征向量開始,方差貢獻比重顯著減小,可認為流域前2個特征向量的作用最重要,前2個模態(tài)基本上能反應出最常見的冬季大尺度降水分布特征。前2個特征向量也通過了顯著性檢驗。

由圖10(a)可以看出,流域旱澇變化呈現整體一致性正值,屬于同位相,描述了珠江流域一致旱澇的分布形式,并且第1特征向量的方差貢獻率到達54.8%,這與大尺度天氣系統(tǒng)影響有關。盡管流域各地氣候差異較大,但冬季降水在一定程度上還受某些共同因子影響和控制。其中最大值中心位置位于連縣周圍,說明這里是流域冬季降水變化率大、旱澇的異常敏感地區(qū)。最小值中心位于威寧東南部,這些區(qū)域受降水機率小、旱澇異常較弱地區(qū)。圖10(b)為冬季降水第1特征向量所對應的時間系數,從線性趨勢線可知降水趨勢的變化不大。結合流域冬季第1特征表現為全流域一致型,當時間系數為正值時,20年紀80年代中期、20世紀90年代初期開始到2000-2010年,出現改型的峰值,全流域降水偏多,1983年為該分布的典型代表。當時間系數為負值時,20世紀60年代中期、20世紀70年代中期、20世紀80年代中期、20世紀90年代中期出現4次峰值,流域的降水表現為偏少。

圖10(c)為流域冬季降水距平百分率的第2特征向量,可以看出在除連縣周圍地區(qū)外,流域的其他的特征向量變現為負值分布,負值的中心地區(qū)位于蒙自的北部地帶,屬于旱澇異常的敏感地區(qū)。圖10(d)為冬季降水第2特征向量所對應的時間系數,趨勢線線性線變化不是很明顯。20世紀90年代初期達到最大峰值,當時間系數為正時,連縣周圍地區(qū)易發(fā)生洪澇,流域的其他地區(qū)易出現干旱,1990年為該分布的典型代表。當時間系數為負值時恰好相反,1969年為該的典型代表。

圖10 冬季降水距平百分率EOF分解的結果Fig.10 The EOF decomposition in winter precipitation

3 結 語

(1)流域各個季節(jié)發(fā)生旱澇的區(qū)域各不相同,春、夏、秋3季較冬季發(fā)生干旱的地區(qū)分布不均勻。

(2)春季干旱以興義、望謨和靈山、玉林為主要高發(fā)區(qū),夏季主要以靖西和佛岡為主要發(fā)生區(qū)域,秋季主要在南雄區(qū)域的頻率較高,冬季主要集中在龍州、南寧和南雄等地。

(3)春季以流域東部的盤縣、興義和西部的廣寧、南雄這2個區(qū)域是洪澇的高發(fā)區(qū),夏季主要集中在望 謨和附近區(qū)域,秋季分布較為不均為,高頻率值區(qū)域主要分布在深圳、南雄、梧州和沽益區(qū)域,冬季以連縣為高頻率發(fā)生災害區(qū)域。

(4)對流域44個測站各季降水距平百分率進行EOF分析發(fā)現,流域分布存在著總體一致型、東西差異型和南北差異型3種形態(tài)。說明流域分布除了受大尺度的天氣系統(tǒng)控制和影響外,還受到局地地形等因子的共同影響。

□

[1] 江志紅.21 世紀中國極端降水事件預估[J].氣候變化研究進展,2007,3(4):202-207.

[2] 左洪超, 呂世華, 胡隱樵. 中國近 50 年氣溫及降水量的變化趨勢分析[J].高原氣象, 2004,23(2):238-244.

[3] 嚴華生,萬云霞,嚴小冬,等. 近500年中國旱澇時空分布特征的研究[J]. 云南大學學報(自然科學版), 2004,26(2):139-143.

[4] 黃榮輝,徐予紅,周連童.我國夏季降水的年代際變化及華北干旱化趨勢[J].高原氣象,1999,18(4):465-476.

[5] 劉可群,陳正洪,張禮平,等.湖北省近45年降水氣候變化及其對旱澇的影響[J].氣象,2007,33(11):58-64.

[6] 張善強.黃河流域夏季旱澇變化及氣候物理因素的影響[J].氣象與環(huán)境學報,2011,27(3):40-44.

[7] 趙學敏,胡彩虹,吳澤寧,等.汾河流域降水及旱澇時空結構特征[J].干旱區(qū)研究,2007,24(3):349-354.

[8] 邵曉梅,劉勁松,許月卿.河北省旱澇指標的確定及其時空分布特征研究[J].自然災害學報,2001,10(4):133-136.

[9] 普布卓瑪,周順武.西藏地區(qū)旱澇等級劃分及時空分布特征[J].高原氣象,2002,21(2):210-216.

[10] 肖志強,林 紓,尚學軍,等.隴南山區(qū)春末夏初旱澇指數的確定與預測研究[J].干旱地區(qū)農業(yè)研究,2006,24(3):26-30.

[11] 袁 云,李棟梁,安 迪.基于標準化降水指數的中國冬季干旱分區(qū)及氣候特征[J].中國沙漠,2010,30(4):917-925.

[12] 鄭江禹,張 強,史培軍,等. 珠江流域多尺度極端降水時空特征及影響因子研究[J]. 地理科學,2017,(2):283-291.

[13] 唐亦漢,陳曉宏. 近50年珠江流域降雨多尺度時空變化特征及其影響[J]. 地理科學,2015,(4):476-482.

[14] 陸文秀,劉丙軍,陳俊凡,等. 近50 a來珠江流域降水變化趨勢分析[J]. 自然資源學報,2014,(1):80-90.

[15] Zhang Q,Xu C y,Gemmer M, et al. Changing properties of precipitation concentration in the Pearl River basin,China[J].Stochastic Environmental Research and Risk Assessment,2009,23(3):377-385.

[16] Zhang Q,Xu C Y,Becker S, et al.Trends and abrupt changes of precipitation maxima in the Pearl River basin,China[J].Atmospheric Science Letters,2009,10(2):132-144.

[17] 王兆禮,陳曉宏,張 靈.等.近40年來珠江流域降水量的時空演變特征[J].水文,2006,26(6):71-75.

[18] 劉艷群,陳創(chuàng)買,鄭 勇.珠江流域4-9月降水空間分布特征和類型[J]熱帶氣象學報,2008,24(1):67-73.

[19] Kite G W. Frequency and risk analyses in hydrology[M]. Colorado:Water Resources Publications, 1988.

[20] 張 強,鞠笑生,李淑華. 三種干旱指標的比較和新指標的確定[J]. 氣象科技,1998,(2):49-53.

[21] 袁文平,周廣勝.標準化降水指標與Z指數在我國應用的對比分析[J]. 植物生態(tài)學報,2004,28(4):523-529.

[22] 張海濱,屈艷萍,蘇志誠. 東北地區(qū)不同干旱等級條件下保障目標的應急供水標準研究[J]. 中國防汛抗旱,2013,23(3):60-63.

[23] 秦建花. 淺議洪水災害對農業(yè)經濟的間接影響[J]. 農業(yè)科技與信息,2015,(15):10-13.