中國創新驅動發展能力測度與評價

周柯,唐娟莉,谷洲洋

(1.鄭州大學a.商學院;b.產業經濟研究所,鄭州450001;2.北京理工大學管理與經濟學院,北京100081)

0 引言

當前,我國正處于三期矛盾的疊加期,各種矛盾問題交織匯集,資環環境壓力日益凸顯,原有的依靠要素驅動(我國所依賴的要素紅利主要包括人口、土地、資源、投資等)的路徑已不能再持續,迫切需要突破以往的路徑依賴,加速向創新驅動型經濟發展方式轉變,使科技創新成為經濟社會發展的主要驅動力。因此,研究創新驅動發展能力具有十分重要的戰略意義和現實意義。鑒于此,本文試圖在構建創新驅動發展評價指標體系的基礎上,利用統計數據,通過建立數理模型,從時間維度對我國創新驅動發展能力進行綜合評價。

1 評價指標體系的構建

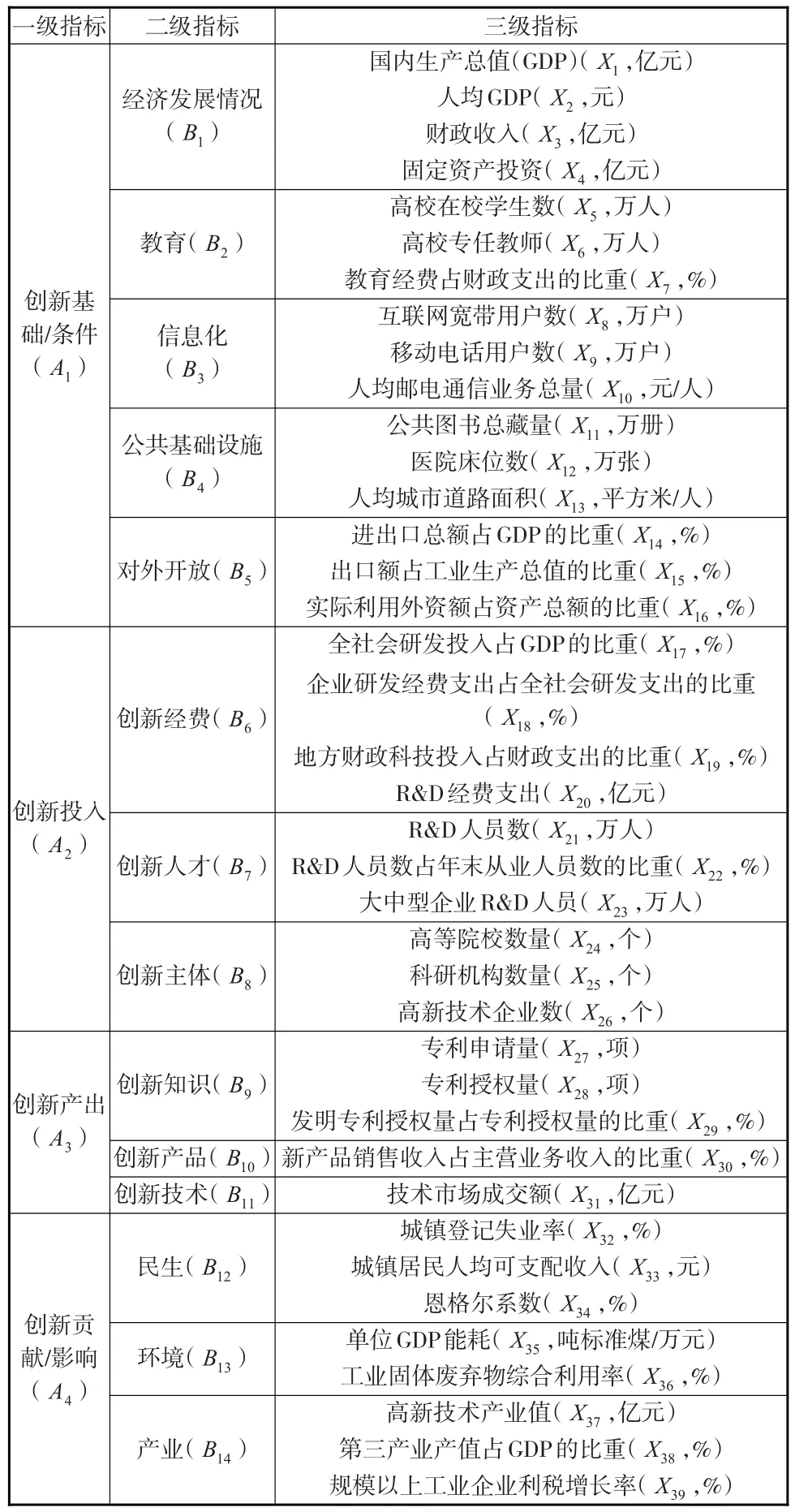

本文在相關文獻資料的基礎上,借鑒《創新型城市建設監測評價指標(試行)》(科技部)的研究成果,根據科學性、系統性、可操作性、可比性等原則,充分考慮數據的可獲得性,經過反復篩選和優化,建立了由兩部分組成的創新驅動發展能力的評價框架:一是創新驅動的基礎條件,主要有制度、政策、環境、經濟發展水平;二是反映創新驅動能力與水平的指標,主要有創新投入、產出、效應。進一步,將創新驅動的內容概括為創新基礎條件、創新投入、創新產出和創新貢獻/影響四個方面。構建的創新驅動發展能力評價指標體系見下頁表1所示。

該評價指標體系由4個一級指標、14個二級指標和39個三級指標組成,描述如下:

(1)創新基礎條件用于反映創新驅動發展的大環境,主要包括經濟發展水平、教育情況、信息化程度、公共基礎設施建設情況以及對外開放程度。

(2)創新投入是創新驅動發展的前端,創新需要大量的人、財、物,因此,主要從創新經費、創新人才、創新主體三個方面構建創新投入指標,其中,創新經費是創新的基礎、是必不可少的,創新人才是根本、是創新思維的建立者、是經濟增長和持續發展的源泉(特別強調的是高端創新創業人才是創新驅動發展的依托),創新主體是資源整合的載體。

(3)創新產出主要是從知識、產品、技術三方面的產出情況來體現創新驅動發展的效果。其中,知識的產生是創新的源頭,對創新驅動的實施具有重要的作用。建立全面創新體系的基本形式是產品,這是由技術推進與需求拉引共同作用結果的體現,能夠形成新的市場和經濟增長點。國家發展戰略的核心和提升綜合國力的關鍵則是創新技術。

(4)創新貢獻/影響主要用于反映居民生活質量、環境和資源的情況,主要通過民生、環境和產業來體現,產業是創新驅動發展貢獻/影響的直接體現(創新驅動可以為產業結構轉型升級以及產業競爭力的凝集提供有力的依據),民生與環境是創新驅動發展“軟效果”的體現。

2 模型構建和數據說明

2.1 模型構建

本文采用客觀賦權評價法中的熵值法,從時間維度,根據各指標信息量的大小,利用熵計算各指標的權重,綜合評價、比較我國創新驅動發展能力。本文所構建的熵值評價模型主要形式為:

假設評價對象和評價指標的數量分別為m和n,第i個評價對象的第j項評價指標用xij(i=1,2,…,m,j=1,2,…,n)代表。

表1 創新驅動發展能力評價指標體系

(1)對xij進行無量綱化(在此用標準化方式進行處理)處理:

式中,xij經過無量綱化處理后的指標值用yij代表,第j項評價指標的平均值和標準差分別用和代表。

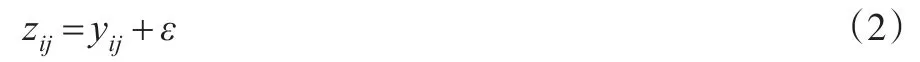

(2)對yij進行平移以消除負值:

式中,ε是yij平移的距離,的取值越趨近于,評價結果越顯著。

(3)計算平移之后的指標值zij在zj中所占的比重:

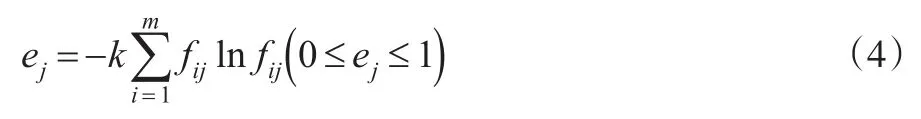

(4)計算第j項指標的信息熵值:

(5)計算第j項指標的信息效用值:

dj主要取決于1與第j項指標的信息熵值ej之間的差值,這與第j項指標的權數直接相關,具體而言,信息效用值越大,權重越大,反之亦然。

(6)計算第j項指標的權數:

(7)計算各評價對象的綜合得分:

2.2 數據來源及說明

本文所選取的指標體系的數據來源于1996—2016年的《中國統計年鑒》、《中國高新技術產業統計年鑒》和《中國科技統計年鑒》,共收集了21年的數據。在此,對個別數據的獲取作出如下說明:2013年高新技術產業值按照1995—2012年年均增長速度計算得到,1998年人均城市道路面積按1995—1997年平均增長速度計算得到,1999年人均城市道路面積按1997年和2000年平均值計算得到。

3 創新驅動發展能力測算

3.1 利用熵值法確定指標權重

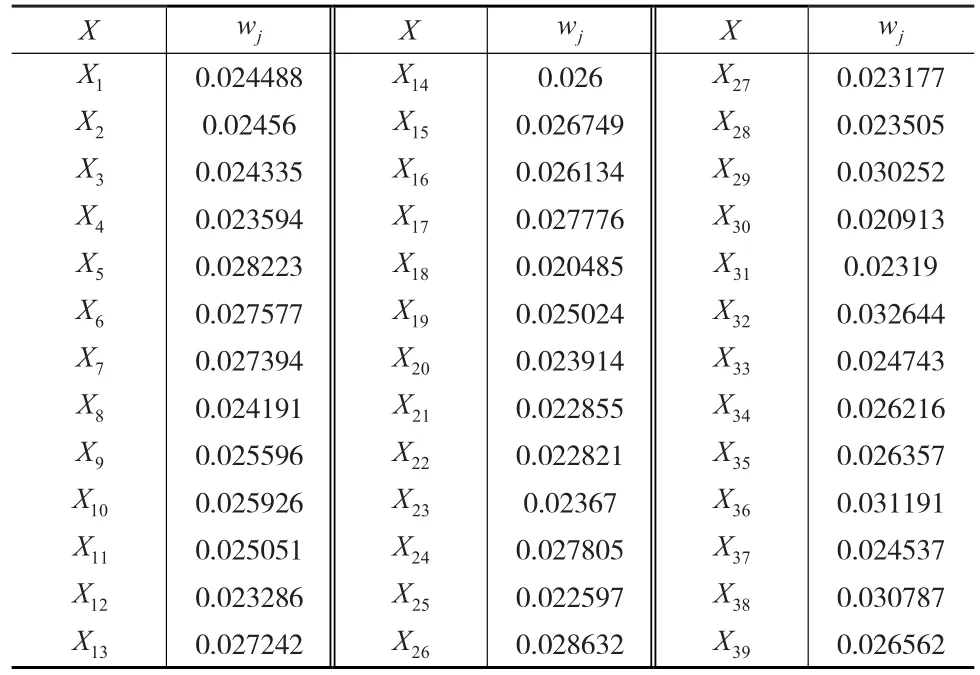

根據熵值法中的式(1)至式(6)分步計算可以得到各評價指標的權重。表2是根據式(1)至式(6)計算得到的三級指標層各評價指標的權重。

表2 三級指標層各評價指標權重

由表2可知,在三級指標中,高校在校學生數(X5)、高校專任教師(X6)、教育經費占財政支出的比重(X7)、全社會研發投入占GDP的比重(X17)、高等院校數量(X24)、高新技術企業數(X26)、發明專利授權量占專利授權量的比重(X29)、城鎮登記失業率(X32)、第三產業產值占GDP的比重(X38)等評價指標的權重比較大,這幾個指標分別隸屬于上級二級指標中的教育(B2)、創新經費(B6)、創新主體(B8)、創新知識(B9)、民生(B12)、產業(B14),說明這幾個二級指標是能發揮較大驅動能力的因素。

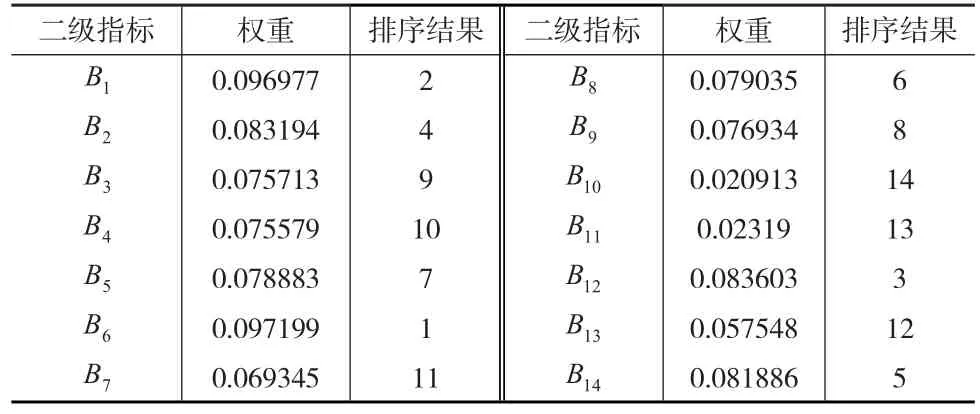

在測算出三級指標層各評價指標權重的基礎上,可以計算得到二級指標層各評價指標的權重。表3提供了二級指標層各評價指標權重及排序結果。

表3 二級指標層各評價指標權重及排序結果

由表3可知,創新經費(B6)指標權重值最大,其權重值為0.097199,其次是經濟發展情況(B1),其權重值為0.096977,接下來依次是民生(B12)、教育(B2)、產業(B14)、創新主體(B8)、對外開放(B5)、創新知識(B9)、信息化(B3)、公共基礎設施(B4)、創新人才(B7)、環境(B13)、創新技術(B11)、創新產品(B10),其重要性排序結果與上述三級指標重要性順序基本是一致的。

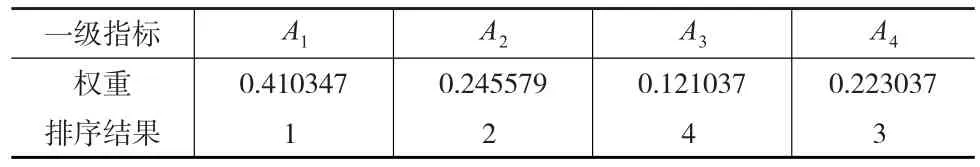

在測算出二級指標層各評價指標權重的基礎上,可以計算得到一級指標層各評價指標的權重。表4提供了一級指標層各評價指標權重及排序結果。

表4 一級指標層各評價指標權重及排序結果

由表4可知,在一級指標權重中,創新基礎條件(A1)的權重值為0.410347,其權重最大,創新投入(A2)、創新產出(A3)、創新貢獻/影響(A4)的權重分別為0.245579、0.121037、0.223037,由此可見,影響我國創新驅動發展能力和水平的重要因素是“創新基礎條件”,這也是我國創新驅動戰略實施的基礎和核心要素。“創新投入”是創新驅動發展的前端,其在創新驅動發展過程中具有不可替代的作用。此外,創新產出、創新貢獻/影響是創新驅動發展的結果和效果,其重要作用也不可忽視。

3.2 計算綜合得分

根據式(7),可以分別計算1995—2015年我國創新驅動發展能力評價得分情況。

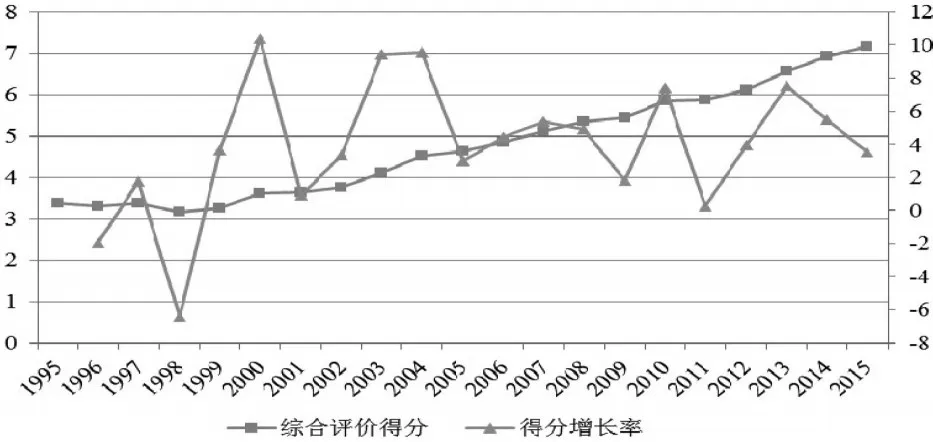

表5與圖1分別提供了1995—2015年我國創新驅動發展能力綜合評價得分、得分增長率及其其變化趨勢圖。

表5 創新驅動發展能力綜合得分及得分增長率

圖1 創新驅動發展能力綜合得分及得分增長率趨勢圖

由表5與圖1可知,1995—2015年,在整體上,我國創新驅動發展能力綜合評價得分呈現出遞增的態勢,1995年我國創新驅動發展能力綜合評價得分為3.37401,1996年出現了些許的下降,下降為3.30903,1997年轉而出現上升,1998年反轉又下降,達到最低點,為3.15008,從1999年之后,逐年增加,2015年達到最高點,為7.16844。我國創新驅動發展能力綜合評價得分最大值和最小值之間差值為4.01836。說明在這21年間,我國創新驅動發展能力是逐步增強的,這也和我國的實際是相符合的。就綜合得分增長率而言,1995—2015年,我國創新驅動發展能力綜合得分增長率呈現出波動趨勢,增長速率有快慢之分,其中,1996年和1998年創新驅動發展能力綜合評價得分增長率呈現負增長,其值分別為-1.926%和-6.423%,1998年的綜合評價得分增長率是最低的;1997年、1999—2015年創新驅動發展能力綜合得分增長率呈現正增長,其中,2000年創新驅動發展能力綜合評價得分增長率為10.361%,達到最高,2004年的綜合評價得分增長率位居其次,為9.5597%,其余年份的增長率則保持在0.2%~9.5%之間,多數年份的增幅較低。究其原因,主要是和國家戰略相關,我國經濟社會發展的主要驅動力正在由要素驅動路徑逐漸向創新驅動路徑轉變,創新是提高社會生產力和綜合國力的戰略支撐,對經濟發展的影響是巨大的。

4 結論

本文從創新基礎條件、創新投入、創新產出、創新貢獻/影響四個方面構建創新驅動發展能力評價指標體系基礎上,利用1995—2015年統計數據,運用熵值法,基于時間維度,對我國1995—2015年的創新驅動發展能力進行了綜合評價。研究結果顯示,(1)1995—2015年,在整體上,我國創新驅動發展能力綜合評價得分呈現出遞增的態勢,也就是說,我國創新驅動發展能力在逐年增強,這主要是受國家發展戰略轉變的影響;(2)在衡量創新驅動發展能力高低的重要因素中,教育、創新經費、創新主體、創新知識、民生、產業的影響力較大,創新驅動發展的各要素重要性排序結果與實際情況相比,基本是一致的;(3)創新驅動發展能力的高低,一方面與國家的發展戰略有一定的關系,另一方面,反映了創新驅動理念在我國經濟社會發展中各級各層各行各業決策者、實踐者的頭腦中是否穩固。

[1]周柯,唐娟莉.我國省際創新驅動發展能力測度及影響因素分析[J].經濟管理,2016,38(7).

[2]宋河發,穆榮平,任中保.國家創新型城市評價指標體系研究[J].中國科技論壇,2014,(3).

[3]魏亞平,賈志慧.創新型城市創新驅動要素評價研究[J].科技管理研究,2014,(19).

[4]吳宇軍,胡樹華,代曉晶.創新型城市創新驅動要素的差異化比較研究[J].中國科技論壇,2011,(10).

[5]陳宥蓁.國際創新驅動能力評價指標體系及其對我國的借鑒[J].南京理工大學學報:社會科學版,2014,27(4).

[6]崔有祥,胡興華,廖娟,謝富紀.實施創新驅動發展戰略測量評估體系研究[J].科研管理,2013,(12).

[7]上海財經大學課題組.上海“創新驅動,轉型發展”評價指標體系研究[J].科學發展,2014,(5).

[8]上海市松江區統計局課題組.上海松江區工業“創新驅動、轉型發展”綜合評價研究[J].統計科學與實踐,2012,(7).

[9]楊青青,潘杰義,李燕.基于熵值法的城市競爭力評價[J].統計與決策,2008,(9).

[10]王伯安,王風云,曾廣層.基于熵值法的中國石化行業競爭力評價[J].科學學與科學技術管理,2009,(5).