基于STIRPAT模型的土地集約化利用效應實證分析

廖喜生

(四川大學公共管理學院,成都610064)

0 引言

隨著我國社會主義市場經濟體制的進一步深化和經濟新常態的進一步穩步發展,我國產業結構調整獲得了有效的進步,而產業結構的科學、合理調整同時面臨著土地利用的基本問題。這些問題不僅僅表現在產業產出效率提升中的基本土地因素及其資源的進一步緊缺上,更表現在單位面積土地的投資利用效率上;同時,隨著城市化進程的進一步深化,土地的集約化利用成為制約城市空間低能耗化發展的關鍵。在這一過程中,如何利用土地集約化利用、土地作為生產要素服務于產業結構的調整效能,及其相互之間是否存在一定程度的動態關聯成為測度一國土地集約化利用和城市化、產業科學聯動的關鍵。為此,研究土地集約利用和產業格局及其結構之間的關聯,特別是將其納入到我國不同區域的土地集約化利用問題上來,具有重要的現實意義。

目前,關于土地集約利用的研究相對較為豐富,諸多學者從不同的角度進行了研究,此處不予贅述。本文擬進行不同程度土地集約化利用程度的邏輯歸類以及關聯程度變量的結構關聯測試,并結合可拓展的隨機性的環境影響評估模型(STIRPAT)進行模型測度與參變量設定的進一步修正,并運用修正模型進行土地集約化利用關聯變量之間動態作用的實證研究。

1 土地集約化利用效應的理論分析

1.1 土地集約化利用效應分解

本文選取了能夠推進土地集約利用的產業、人口等社會因素,以及人均財富和技術進步作為測度指標,這主要是由于環境總量影響作為制約的一類重要因素作用于土地集約利用及其效應形成重要的中介作用;而人口規模主要形成了土地集約利用的基本條件,技術進步和改進則表明了不同產業以及產業結構因素作用下的土地集約化利用的產業差異機制,這主要是因為隨著不同產業利用土地水平和集約化對策,形成了基于土地等要素基礎上的相互作用,由此可以獲得一個測度土地集約利用產業結構差異效應的基礎模型,即:

其中,分別用I、P、A、T分別用于刻畫產業結構環境因素對土地利用的環境影響,及其對應的人口規模和產業規模,以及產業的技術改進程度。對于這一方面的變量,主要以每個時序年份的總人口數、產業產出以及技術進步引致的技術產量產出。從中可以看到,通過土地集約化利用以及對應的產業結構調整,獲得的結構轉換、產業要素更新所形成的創新因素是構成土地集約利用效率水平提升的關鍵。將式(1)重新調整并簡化獲得下式:

其中,T0用以描述整個簡化土地集約利用水平的效率程度,θ負責刻畫的是基于土地集約化利用過程中的產業結構與土地集約利用效能關聯彈性系數,具體表征的是每一個產業結構調整變動帶來多少程度的土地集中利用改進水平效率的提升。由此可以按照科布道格拉斯函數構建有益于反映產業結構調整程度與土地集約化利用的相關聯性。即:

式(3)分別由負責刻畫產業結構升級改進程度、產業結構差異以及土地集約化利用的最大規模。對上述式(3)式進行進一步的分解如下:表征土地集約化利用程度的參數A進行相應的對數化處理,可以簡化模型對測度的精度意義的控制。同理,可以將上述參數分為非集約化利用和集約化利用兩大類,分別是λ1、λ2,負責刻畫的是面向土地集約利用程度測算的控制參數,λ3負責刻畫的是土地集約化利用的最大控制參數。綜上所述,可以假定產業結構的生產基本要素輕型化與產業結構輕型化與土地利用集約化進程存在正向關聯。由此可以獲得一個面向土地集約化利用的程度指數,即:

1.2 土地集約化利用程度測度

根據土地利用的需求,研究按照產業擴展的邊緣以及成本控制等視角測算土地集約化利用,假定各產業部類中第i類產業面臨因土地利用成本控制方面原因而被迫放棄第t地塊的獲得,那么其對應的土地利用總和對應的產業產值可以被土地集約化利用剔除,其對應的產業結構變動導致的土地集約化利用可以按照利潤進行表述如下:

按照不同的土地利用可以將土地集約利用程度假定以下產業結構對應的利用程度:

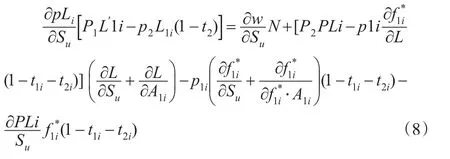

對式(6)和式(7)進行折算微分,從而獲得相應微分式如下:

2 指標選取與數據來源

按照前述要求,選取土地集約利用以及產業結構的相應指標,同時將參數指標分為要素以及指標層兩大類,每一類確定一個核算驗證的代號及其原始權重,如表1所示。表中農業用地集約化利用的主要按照廣義農業進行分類,即農業(種植業)、林業、漁業、牧業分別進行相應的類別指標分層選取,狹義農業主要按照耕地進行指標選取,而林業主要選取均化林業產值以及森林覆蓋率為參變量指標;牧業主要通過均化牲畜出欄數以及均化牧草產值進行折算;類似地,非農業用地的土地集約化利用主要依托于工業用地和居民及公共設施用地進行測度。

表1 測度值及其權重分配

同時,本文主要選取了2006—2015年間我國31個省市自治區對應區域相應數據,農民人均年收入主要依據各年《中國統計年鑒》以及國家農業部公布信息整理而得。結合我國推薦性國家標準《GB/T 20010-2007》進行各地市樣本的土地利用現狀分析,再結合對應時序的各產業結構數據進行關聯剖析,后者主要源自2009—2015年《中國工業年鑒》。

3 實證過程與結果分析

3.1 土地集約化利用變動幅度測度

本文針對土地集約化利用進行面向產業結構方面的測度。一般而言,指標測度主要有主管賦值和客觀賦值兩大類方法,本文選取了客觀賦值法中的熵權賦值,這主要是由于熵權賦值相對于其他方法具有更高的精確意義,并且避免賦值過程的主觀性,具體過程如下:

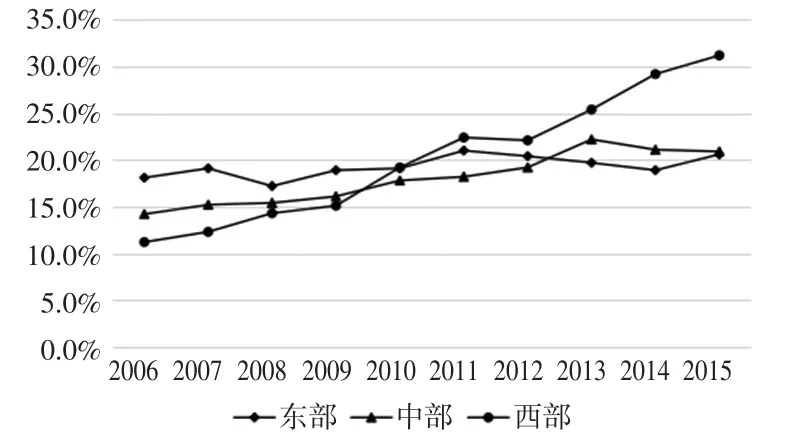

圖1 我國工業結構調整過程中區域土地集約化利用變動幅度

從圖1可以看出,總體而言,我國中部區域自2006—2015年的土地集約化利用變動較為平穩,而西部區域在2006—2015年的變動中,正向增長較快;相比而言,東部區域的土地集約化利用總體增長水平有限。這說明,隨著我國產業結構調整的不斷深入,越來越多的中部地區企業選擇合理的土地利用投資,東部區域則要逐步加強相對緊張的耕地面積基礎上的合理利用。

結合社會效益計分形式進行產業產出經濟效應、集約利用效率進行相應的賦值準則賦值的加權平均,結合式(3)可得:

為進一步細化不同產業結構之間相互作用以及按照這一作用形成的土地集約化利用作用差異,本文細化了關聯作用分析的深度。

3.2 土地集約利用的產業關聯

本文利用物理學耦合測度土地集約化利用與產業結構差異及其差異化貢獻特征之間的關聯,即:

式(11)表示從每一個時序進行測度的土地集約化利用程度內向積構成的總樣本,再由該樣本比對兩兩相加的時序樣本折算出不同產出對應狀況下的土地集約化利用程度,由此進一步細化驗證不同產業產出與其對應的土地集約化利用程度。

同時,針對式(11)中的參變量m,研究按照變異系數的方法進行進一步確定。即:

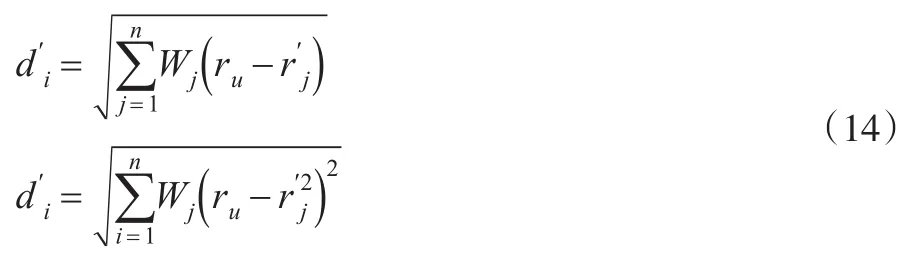

其中Dj是一個表示測度各個時序對應條件下的歐氏距離。對照每一個待測度對象的土地集約化利用程度測度值、理想賦值,形成一個歐氏距離對比。形成面向產業結構差異化的土地集約化利用平衡水平值,即:

rj負責刻畫的是測度實際值,也即每一個不同產業結構側面形成的土地集約利用程度,而對應的是測度理想值,針對上述各式進行變異系數的均方差等測算。因而按照前述分析,以不同側重折算理想賦值與現實實際運行值進行歐氏距離測度,其歐式距離為:

由此可以獲得基于歐氏距離測度的產業結構與土地集約化利用程度測度總和:

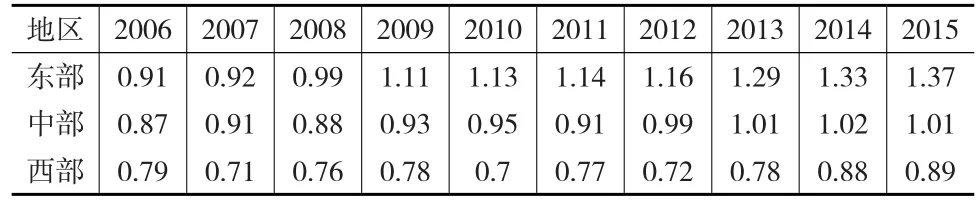

其中,i負責刻畫的是每一個統計時序。由此結合式(15)、式(13)進行土地集約利用平衡水平值參數權重值。為進一步說明不同產業結構差異下的土地集約化利用,本文結合前述式(5)、式(8)研究進行進一步的區域空間格局下的產業結構關聯差異微分,以獲得不同產業結構分布下的土地集約化利用空間格局。經驗證,獲得如表2所示的產業結構差異下土地集約化利用空間格局比對結果,其中東部區域自2006年以來,一直保持著較高的產業結構與土地集約化利用的關聯,其對應的微分系數始終保持正向累積,而相比之下中部、西部區域都在整個分析時序中呈現出不同的變化態勢,這就說明我國各個區域在不同程度的產業結構水平下呈現出的土地集約化利用關聯水平有所不同。

表2 產業結構差異下土地集約化利用空間比對

3.3 土地集約化利用因素結構差異

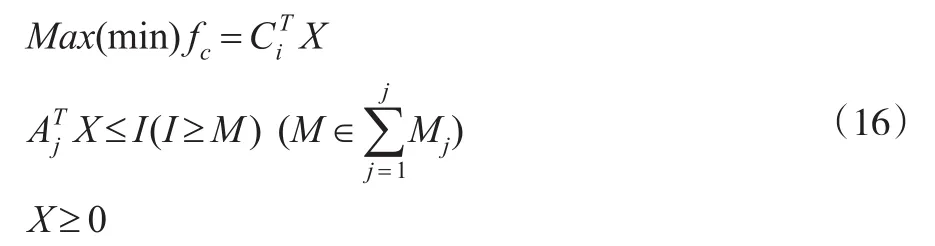

根據上述分析,土地集約化利用的綜合目標優化管理在產業結構差異中有修正拓展價值。這主要是由于面向于不同產業的結構差異中有大量的參變量代表的復雜信息需要包含各產業土地投資偏好,因此按照產業結構差異下的土地集約化利用水平進行決策信息的多目標線性優化:

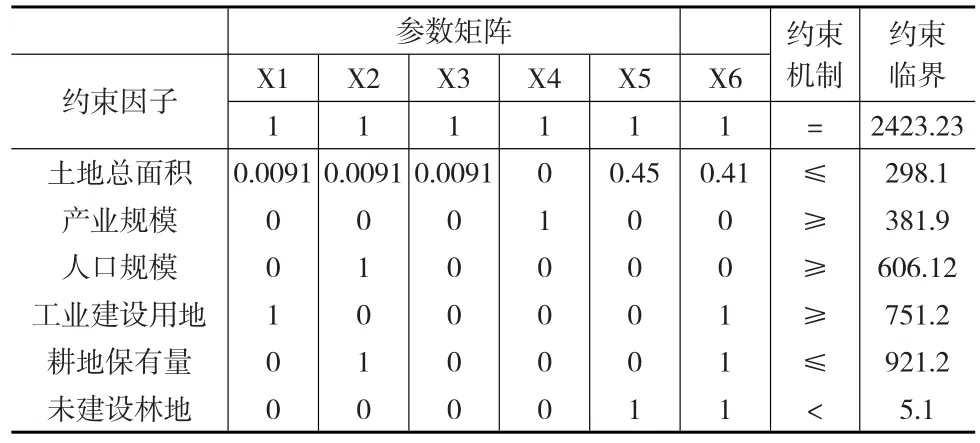

表3 修正STIRPAT下土地集約化利用程度約束條件

據表3所示,本文選取了土地總面積、產業規模、人口規模、工業建設用地、耕地保有量、未建設林地作為STIRPAT模型修正變量集,并形成六列對應的STIRPAT模型參變值,其中只有為建設林地成為各產業進行土地集約化利用的對象因素,其他因素均未形成持續的土地集約化利用的產業結構差異參數效應,就總的約束因子來說,所有選取的土地集約化利用要素的總和在2423.23的水平呈現約束臨界特征,而六個所選取的參變量都被控制在總的集約化利用水平內,而人口規模、工業建設用地、耕地保有量表現出各個產業結構差異水平上都是顯著的因素,說明不同的產業結構用地制約因素中,人口和產業用地的政策性、保護性因素成為制約其拓展土地集約化利用率的關鍵;相反土地總面積和耕地保有量,在集約化利用的固有因素方面成為制約各個不同的產業結構利用土地的反制約因素,這主要是由于就我國現階段產業結構調整而言,大量的土地集約化利用均以既有的土地資源投資、利用政策為基礎進行相應的投資,尚缺乏相應的產業結構調整過程中的土地利用水平滲透。

4 結束語

本文從土地集約化利用的背景入手,根據我國現階段產業結構的差異,首先選擇了表征土地集約化利用不同程度的參數矩陣構建面向可拓展的隨機性的環境影響評估模型的綜合參變量矩陣,再由土地利用和產業結構控制變量進行相應的利用程度與產業結構關聯實證研究。從結果中可以看出我國各區域在產業結構布局和土地集約化利用方面具有不同區域的不同關聯差異,而同時,人口和產業相關政策主導著上述關聯的顯著性程度。本文側重的是經濟產業布局及其調整視角下的土地利用,這主要是一種相對靜態視角的空間異質性測度探究,但從土地利用角度而言,今后可以從土地利用的影響因素入手,進一步探究土地利用、土地政策等相關因素之間的動態平衡及其對產業布局結構性調整方面的作用。

[1]Fischer G,Sun L.Model Based Analysis of Future Land-Use Development in China[J].Agriculture Ecosystems&Environment,2001,(85).

[2]Antonelli C,Patrucco P P,Quatraro F.The Governance of Localized Knowledge Externalities[J].International Review of Applied Economics,2008,22(4).

[3]Mueller L,Schindler U,Mirschel W,et al.Assessing the Productivity Function of Soils.A Review[J].Agronomy for Sustainable Development,2010,30(3).

[4]Koschke L,Lorz C,Fürst C,et al.Assessing Hydrological and Provisioning Ecosystem Services in a Case Study in Western Central Brazil[J].Ecological Processes,2014,3(1).

[5]胡雪麗,徐凌,張樹深.基于CA-Markov模型和多目標優化的大連市土地利用格局[J].應用生態學報,2013,24(6).

[6]石憶邵,吳婕.上海城鄉經濟多樣化測度方法及其演變特征[J].經濟地理,2015,35(2).

[7]張換兆,郝壽義.城市空間擴張與土地集約利用[J].經濟地理,2008,28(3).

[8]韓峰,王琢卓,楊海余.產業結構對城鎮土地集約利用的影響研究[J].資源科學,2013,35(2).

[9]范建雙,虞曉芬.土地利用效率的區域差異與產業差異的收斂性檢驗[J].統計與決策,2015,(10).

[10]劉毅華,陳浩龍,林彰平等.城中村非正規經濟的空間演變及其對土地利用的影響——以廣州大學城南亭村為例[J].經濟地理,2015,35(5).

[11]王宇,歐名豪.經濟較發達區農業產業結構調整與土地利用變化研究——以南通市為例[J].華中農業大學學報:社會科學版,2006,(3).

[12]丁忠義,郝晉珉,李新波等.農業產業結構調整中土地利用結構及其與糧食產量關系分析——以河北省曲周為例[J].資源科學,2005,27(4).

[13]陳燕.從產業結構優化來探析城市土地合理利用[J].南京社會科學,2005,(9).