綜放工作面通過上分層隱蔽老火區(qū)防滅火技術(shù)實(shí)踐

鄒德龍

(煤科集團(tuán)沈陽研究院有限公司)

對于一些特厚煤層下分層開采時(shí),其工作面防滅火難度增大[1],特別是綜放工作面放煤強(qiáng)度大[2],致使上下分層采空區(qū)極易導(dǎo)通,把原本只需一個(gè)工作面防滅火變成了需要治理2個(gè)甚至更多,大大增加了采空區(qū)防滅火工作的難度,尤其是一些上分層工作面采空區(qū)曾經(jīng)發(fā)生過火災(zāi),更提出了新的難題。由于時(shí)間間隔較長,上分層的火區(qū)位置不明,范圍不準(zhǔn)確,也給下分層的工作面防滅火工作增加了困難。為此,有必要對綜放工作面過上分層隱蔽老火區(qū)防滅火技術(shù)進(jìn)行研究。

1 工程概況

下溝煤礦地處陜西省咸陽市彬縣境內(nèi),礦井設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為3.0 Mt/a,目前正回采ZF1801工作面,主采煤層為4#煤層,平均厚16.7 m,分2層開采,首先開采的上分層為C1801工作面,采用高檔普采方式,已于2000年8月回采完畢,采厚為2.3 m,留2 m頂煤,回采期間工作面采空區(qū)局部地區(qū)發(fā)生過火災(zāi)。ZF1801工作面傾斜長1 140 m,走向長度在4#煤層上部有鄰近層4上2和4上1分別距4#煤層頂板13.1和22.5 m。工作面采用U型通風(fēng),配風(fēng)量約1 500 m3/min。煤層為自燃煤層。

2 工作面自燃發(fā)火危險(xiǎn)分析

2.1 上分層采空區(qū)影響因素分析

(1)ZF1801工作面上分層工作面為C1801工作面,回采期間在采空區(qū)遺留了大量的浮煤,而且上下分層煤層間距很小(3.1~7.8 m), ZF1801工作面采空區(qū)頂板垮落后將會漏穿上分層C1801工作面采空區(qū),引發(fā)上分層采空區(qū)的浮煤大量落入采面采空區(qū)而造成二次氧化,加速本采面采空區(qū)自燃。

(2)C1801工作面采空區(qū)發(fā)生過火災(zāi),且采空區(qū)遺留浮煤已被氧化過,隨著本工作面不斷開采放頂,采場與上部老空區(qū)的壓力會逐漸發(fā)生變化,原有的壓力平衡被打破,造成上部老空區(qū)漏風(fēng)量顯著增加,形成漏風(fēng)通道,可能直接導(dǎo)致上部老采空區(qū)發(fā)生二次自燃,倘若發(fā)生自燃,會使得火源懸于本工作面之上,為防滅火工作增加了更大的困難。因此,上下分層新老采空區(qū)的防滅火工作應(yīng)立體同治。

2.2 本工作面防滅火危險(xiǎn)分析

(1)ZF1801工作面煤層平均自燃發(fā)火期短(3個(gè)月),最短自然發(fā)火期一般為26 d,煤層為Ⅰ類易自燃煤層。因此,采面在回采過程中堆積的浮煤極易發(fā)生氧化自燃。

(2)ZF1801工作面傾斜長度大,漏風(fēng)通道長,煤層厚度大采空區(qū)浮煤多,工作面埋藏深度大,礦山壓力作用大,易引起采場圍巖、煤體松動破碎,增加漏風(fēng)通道,會引起采空區(qū)大量供氧,加速煤的氧化,導(dǎo)致工作面采空區(qū)發(fā)生氧化自燃。

3 工作面防滅火方案設(shè)計(jì)與應(yīng)用

3.1 總體防滅火方案

ZF1801工作面采用以灌漿為主、注氮為輔,結(jié)合束管監(jiān)測,必要時(shí)采用灌注三相泡沫、注凝膠等綜合防滅火方法,同時(shí)在通風(fēng)、回采管理上向利于防滅火工作上調(diào)整[3]。

3.2 合理配風(fēng)量分析

工作面原配風(fēng)量為1 500 m3/min,以保證工作面的適宜溫度(26 ℃以下)和回風(fēng)順槽瓦斯不超限為原則,合理減少工作面的進(jìn)風(fēng)量,減少采空區(qū)漏風(fēng)[4]。通過氣象條件、瓦斯涌出量、二氧化碳涌出量分別計(jì)算合理風(fēng)量,同時(shí)對工作面人數(shù)以及風(fēng)速進(jìn)行驗(yàn)算,確定工作面實(shí)際需風(fēng)量滿足各種條件下的風(fēng)量最大值為1 034 m3/min。當(dāng)工作面回采至距C1801工作面上分層100 m時(shí),根據(jù)實(shí)際情況將工作面風(fēng)量調(diào)節(jié)至1 034 m3/min,以利于防滅火工作。

3.3 黃泥灌漿方式優(yōu)化

為確保本工作面采空區(qū)與上分層采空區(qū)均不發(fā)生煤層自燃,將原有的本工作面單一注漿方式調(diào)整為上下采空區(qū)同時(shí)注漿。

3.3.1 ZF1801工作面采空區(qū)灌漿

從配風(fēng)巷連接φ159 mm黃泥灌漿管進(jìn)入ZF1801工作面運(yùn)輸順槽巷口,在巷北幫每3 m打設(shè)一個(gè)規(guī)格為φ16 mm×1 200 m錨桿,用扁鐵懸掛于錨桿上,每個(gè)錨桿距管口1.5 m,懸掛高度為1.5 m。工作面采用φ133 mm無縫鋼管灌漿管路約1 000 m,布置在運(yùn)輸順槽上幫1.5 m處,用扁鐵懸掛于錨桿上,每個(gè)錨桿距管口1.5 m,在每個(gè)上分層頂板灌漿孔處留設(shè)三通,最終位置在采空區(qū)。

(1)灌漿管路從回風(fēng)順槽埋入采空區(qū),隨工作面回采推進(jìn),灌漿管路埋入采空區(qū)50 m時(shí)截開,重新埋入。

(2)采用間斷性灌漿,根據(jù)自然發(fā)火觀測數(shù)據(jù),當(dāng)回順CO濃度大于0.001%且有上升趨勢時(shí),開始向采空區(qū)灌漿。灌漿材料選用黃土,泥漿濃度水土比為3∶1。

(3)根據(jù)上分層觀測孔觀測數(shù)據(jù),當(dāng)上分層采空區(qū)CO濃度大于0.001%且有上升趨勢時(shí),利用回順巷內(nèi)留設(shè)的黃泥灌漿管三通向采空區(qū)灌漿。灌漿材料選用黃土,泥漿濃度水土比為2∶1。當(dāng)工作面回采至距C1801工作面上分層100 m時(shí),停止灌漿。

3.3.2 上分層采空區(qū)灌漿

ZF1801工作面回采期間,繼續(xù)執(zhí)行掘進(jìn)期間上分層灌漿措施。

3.4 動態(tài)雙排篩管立體注氮防滅火工藝

由于本工作面采空區(qū)防滅火工作復(fù)雜,常規(guī)的注氮方式很難保障工作面安全生產(chǎn)的需要。鑒于氮?dú)饷芏刃∮诖髿猓瘜W(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,擴(kuò)散緩慢,直接注氮效果難有保障,為此本次在常規(guī)注氮技術(shù)的基礎(chǔ)上提出了動態(tài)雙排篩管注氮工藝,在工作面架后動態(tài)鋪設(shè)篩管對工作面采空區(qū)進(jìn)行雙排注氮。具體實(shí)施方案為從運(yùn)輸順槽鋪設(shè)一趟φ108 mm注氮管路,注氮管路必須架設(shè)、連接牢固,氣密性好。在每個(gè)上分層頂板灌漿孔處留設(shè)三通,連接到上分層注氮孔(通過向上分層施工鉆孔實(shí)現(xiàn)立體注氮),保持上分層采空區(qū)注氮。在靠近工作面切眼段100 m處時(shí),各連接2條φ80 mm支管路,工作面架后鋪設(shè)一條φ80 mm軟篩管,隨著工作面的推進(jìn),篩管置于采空區(qū)內(nèi),2條篩管管口錯距為20 m,2條管路都安設(shè)閥門,每條支管埋深50 m時(shí)斷開,2條注氮篩管路交替前移;采空區(qū)每天注氮不少于21 h,注氮量必須達(dá)到500 m3/h,氮?dú)鉂舛缺仨氝_(dá)到97%以上。

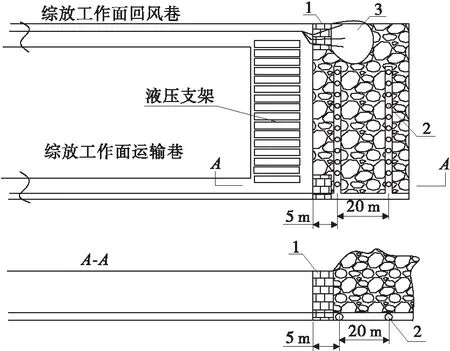

隨著工作面的推進(jìn),當(dāng)?shù)谝惶俗⒌苈仿袢氩煽諈^(qū)50 m時(shí),開始埋入第二趟支管路,當(dāng)?shù)诙俗⒌芸诼袢氩煽諈^(qū)25 m后向采空區(qū)注氮,同時(shí)停止第一趟管路注氮,并重新埋設(shè)注氮管路,如此循環(huán),直至工作面停采為止。注氮工藝見圖1。

圖1 注氮工藝示意

3.5 膠體堵漏風(fēng)及防火隔離墻

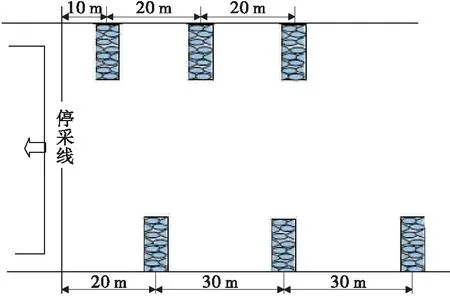

本次工作面防滅火工作在注氮和灌漿的基礎(chǔ)上注入膠體并設(shè)置隔離墻(圖2),具體方案如下:

(1)ZF1801進(jìn)風(fēng)回順槽的氣體觀測鉆孔在進(jìn)入工作面采空區(qū)前20 m左右時(shí),失去觀測作用,對鉆孔壓注150 m3膠體。

(2)采空區(qū)進(jìn)風(fēng)側(cè)距停采線80,50,20 m分別注MCJ12高分子膠體,形成一道沿傾向3~5 m、走向10~15 m、高4~6 m的膠體隔離墻,外側(cè)有砂袋墻。每道膠體墻用膠量為50~150 m3。

(3)采空區(qū)回風(fēng)側(cè)距停采線50,30,10 m采用沙袋或粉煤灰袋形成2~3 m的隔離墻,并在墻內(nèi)注高分子膠體,形成一道沿傾向3~5 m、走向10~15 m 高接頂?shù)母綦x墻。每道膠體墻用膠量為50~150 m3。

圖2 膠體墻布置示意

4 工作面防滅火監(jiān)測

防滅火監(jiān)測是工作面防火的重要環(huán)節(jié),本次通過人工檢測、安全監(jiān)測和人工采樣分析的方法對工作面采空區(qū)及上分層采空區(qū)發(fā)火情況進(jìn)行系統(tǒng)的監(jiān)測,具體采空區(qū)自燃防治測點(diǎn)布置方案如下:

(1)ZF1801工作面回采至C1801工作面采空區(qū)下部后,在工作面進(jìn)、回風(fēng)順槽每隔50 m設(shè)置一個(gè)采空區(qū)束管監(jiān)測點(diǎn),定時(shí)監(jiān)測火災(zāi)氣體濃度。

(2)利用ZF1801工作面進(jìn)、回風(fēng)順槽掘進(jìn)時(shí)向上部采空區(qū)布置的6個(gè)觀測鉆孔監(jiān)測上部采空區(qū)火災(zāi)氣體隨本工作面采動的變化情況,分析上分層采空區(qū)是否存在高溫區(qū)域。為避免監(jiān)測鉆孔加重上分層采空區(qū)的供氧情況,每次監(jiān)測后應(yīng)及時(shí)封堵鉆孔。

(3)在采空區(qū)距停采線進(jìn)風(fēng)側(cè)90,60,35 m, 回風(fēng)側(cè)70,50,30,10,0 m(上隅角)預(yù)埋束管測點(diǎn),并采取保護(hù)措施,以加強(qiáng)工作面未采和撤架期間工作面采空區(qū)浮煤自燃的監(jiān)測和早期預(yù)報(bào),同時(shí)分析和監(jiān)測上隅角瓦斯抽放系統(tǒng)中一氧化碳和氧氣濃度。

(4)ZF1801工作面回采前,在運(yùn)輸順槽敷設(shè)2根束管,回風(fēng)順槽敷設(shè)3根束管。運(yùn)輸順槽2條束管終端錯距為30 m,回風(fēng)順槽3條束管終端錯距為20 m,當(dāng)束管隨著工作面回采埋入至采空區(qū)60 m時(shí)截?cái)啵匦侣袢搿榉乐故鼙粔簩?shí),利用2寸鋼管作為防護(hù)套管對束管進(jìn)行保護(hù)。為了便于區(qū)分不同的測點(diǎn),使用不同顏色φ8 mm束管。為確保監(jiān)測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,在束管端頭安裝過濾式探頭,每根束管負(fù)責(zé)監(jiān)測一個(gè)測點(diǎn)的氣樣。為了防止采空區(qū)積水堵塞束管,每個(gè)探頭高出底板0.5 m以上,同時(shí)在探頭外用留有細(xì)孔的鐵箱罩住,以防擠壓損壞束管,具體探頭布置見圖3。為保障束管監(jiān)測的穩(wěn)定性,在鋪設(shè)的過程中還應(yīng)注意3點(diǎn):①每個(gè)測點(diǎn)的探頭都應(yīng)在引出的過程中標(biāo)示清楚編號;②在鋪設(shè)探頭的過程中,所有的管路應(yīng)緊貼煤體以減少垮落壓斷;③鐵箱自帶3條腿的支架,以達(dá)到穩(wěn)定的目的。

圖3 運(yùn)輸(回風(fēng))順槽埋管觀測探頭布置

5 強(qiáng)化防滅火工作面管理

根據(jù)現(xiàn)在采空區(qū)瓦斯異常,必須加強(qiáng)瓦斯管理。ZF1801工作面采取如下措施:

(1)工作面回采期間減少生產(chǎn)影響,確保工作面推進(jìn)度,根據(jù)西安科技大學(xué)為下溝礦所作的“三帶”觀測結(jié)果及礦山開采實(shí)際,采空區(qū) “三帶”范圍不超過70 m,因此,每月推進(jìn)度不低于90 m[5]。

(2)每班必須安排專人對工作面架間及架前浮煤認(rèn)真清理。

(3)對巷道承壓段進(jìn)行噴馬麗散封堵。

6 防滅火效果

通過采取一系列工作面綜合防滅火措施,使下分層ZF1801工作面采空區(qū)CO濃度由回采初期的(115~386)×10-6逐步下降至(10~18)×10-6,上分層工作面采空區(qū)內(nèi)CO濃度由回采初期的(210~445)×10-6下降至(12~21)×10-6,消除了工作面采空區(qū)發(fā)生火災(zāi)的隱患,保障了工作面安全回采。

7 結(jié) 論

通過分析下分層ZF1801工作面自然發(fā)火危險(xiǎn),提出了上下分層新老采空區(qū)立體同治的防火理念,并基于此設(shè)計(jì)了下溝煤礦綜放工作面通過上分層隱蔽老火區(qū)期間的防滅火方案。通過合理調(diào)配風(fēng)量、優(yōu)化灌漿、注氮、注凝膠等防火措施,并結(jié)合防滅火監(jiān)測與管理,消除了ZF1801工作面采空區(qū)的火災(zāi)隱患,確保了工作面的安全回采,為日后綜放工作面通過上分層隱蔽老火區(qū)時(shí)的防滅火工作提供了實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

[1] 高登彥.淺埋深易自燃煤層下分層放頂煤工作面防滅火技術(shù)[J].中國礦業(yè),2017(12):23-24.

[2] 王惠風(fēng),陳殿賦.綜放面采空區(qū)自燃防治技術(shù)研究及應(yīng)用[J].煤炭工程,2016(1):18-20.

[3] 楊波,王偉.神華集團(tuán)公司礦井火災(zāi)防治實(shí)踐[J].煤礦安全,2015(11):84-85.

[4] 張長山,于志金,陳曉坤,等.近距離復(fù)合煤層群煤柱自燃綜合治理技術(shù)[J].煤礦安全,2016(11):92-93.

[5] 李治剛,黎 力,畢井龍,等.采空區(qū)自然發(fā)火“三帶”規(guī)律研究[J].煤炭技術(shù),2016(12):74-75.