人民幣國(guó)際化駛?cè)肟燔嚨?/h1>

2018-03-23 07:03:48孟剛

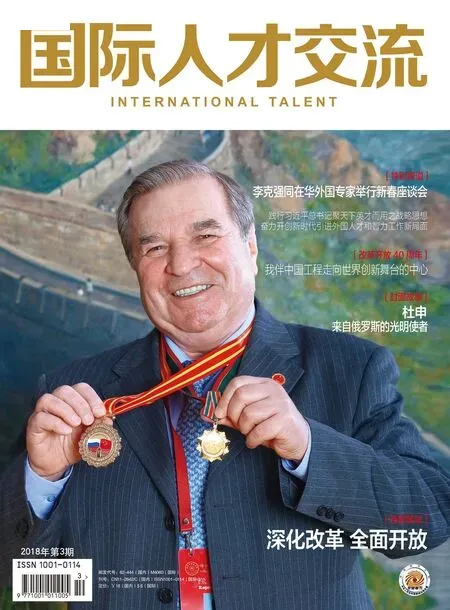

國(guó)際人才交流 2018年3期 關(guān)鍵詞:國(guó)際化

文/孟剛

人民幣國(guó)際化是指人民幣作為國(guó)際主導(dǎo)貨幣在境外流通,廣泛發(fā)揮計(jì)價(jià)、結(jié)算、投資和儲(chǔ)備職能,本質(zhì)上反映了中國(guó)主權(quán)信用在全球的政治經(jīng)濟(jì)地位。2009年,我國(guó)從政策供給端上實(shí)現(xiàn)了突破,發(fā)布了《跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點(diǎn)管理辦法》,解除了跨境貿(mào)易人民幣使用限制。之后近十年里,我國(guó)又出臺(tái)了多項(xiàng)突破性的政策法規(guī),全面打開了人民幣國(guó)際化的巨大發(fā)展空間。具有標(biāo)志性意義的事件是,2015年11月,國(guó)際貨幣基金組織(IMF)宣布將人民幣納入特別提款權(quán)(SDR)貨幣籃子。2017年3月,IMF首次公布了全球人民幣外匯儲(chǔ)備持有情況。IMF的這些重大舉措意味著國(guó)際社會(huì)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改革和人民幣國(guó)際化程度顯著提高的高度認(rèn)可,加強(qiáng)了各國(guó)在外匯儲(chǔ)備配置中對(duì)人民幣的接受程度,提升了人民幣的公信力和國(guó)際影響力,標(biāo)志著人民幣國(guó)際化呈現(xiàn)了后來(lái)居上的發(fā)展趨勢(shì)。

人民幣國(guó)際化的困境

當(dāng)前,人民幣國(guó)際化的主要障礙,是在國(guó)際貿(mào)易中人民幣計(jì)價(jià)和結(jié)算的比例較小,人民幣國(guó)際化程度與我國(guó)的經(jīng)濟(jì)總量和跨境貿(mào)易總量全球排名第二的地位尚不相匹配。美元、歐元、日元、英鎊依然是全球國(guó)際化程度最高的貨幣。從貨幣貿(mào)易結(jié)算職能分析,2016年,我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值24.33萬(wàn)億元等值人民幣,其中以人民幣結(jié)算量是4.12萬(wàn)億元,占比16.93%,在全球貿(mào)易中人民幣結(jié)算量占比更低至2.17%。同期,美國(guó)跨境貨物貿(mào)易絕大部分采用美元結(jié)算,在全球貿(mào)易中美元結(jié)算占比則約為42.09%。從貨幣官方儲(chǔ)備職能分析,截至2016年12月,人民幣在全球官方外匯儲(chǔ)備中份額為1.07%,美元在全球官方外匯儲(chǔ)備中份額高達(dá)63.96%。從貨幣計(jì)價(jià)投資職能分析,以人民幣計(jì)價(jià)的國(guó)際債券和票據(jù)余額約為980億等值美元左右,在全球占比0.48%,美元計(jì)價(jià)的國(guó)際債券和票據(jù)余額在全球占比則為43.73%。

人民幣國(guó)際化潛力巨大,面臨的困難也日益凸顯。美元、歐元等國(guó)際主導(dǎo)貨幣在國(guó)際投資和貿(mào)易、金融交易和外匯儲(chǔ)備中具有很強(qiáng)的貨幣慣性。人民幣在占據(jù)一定市場(chǎng)規(guī)模后,貨幣替代效應(yīng)越來(lái)越弱。中國(guó)企業(yè)多處于價(jià)值鏈下游,如同當(dāng)年的日本企業(yè),迫于競(jìng)爭(zhēng)壓力,不得不使用美元和歐元。境外人民幣資產(chǎn)的流動(dòng)性不足,難以調(diào)動(dòng)境外投資者對(duì)人民幣資產(chǎn)的投資熱情。

汲取大國(guó)貨幣國(guó)際化的歷史得失

從主要國(guó)際貨幣的成功經(jīng)驗(yàn)看,各國(guó)政府扮演了重要角色。英國(guó)政府抓住歷史機(jī)遇,成為第一次工業(yè)革命的領(lǐng)袖,大力倡導(dǎo)自由貿(mào)易主義,將優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品輸出到國(guó)外,以資本的形式將積累的財(cái)富對(duì)外投資到各國(guó),奠定了英鎊的國(guó)際地位。美國(guó)政府堅(jiān)定推動(dòng)美元國(guó)際化,借助布雷頓森林體系和關(guān)貿(mào)總協(xié)定等國(guó)際規(guī)則確定了美元的權(quán)威,大力發(fā)展金融市場(chǎng),鞏固了美元在國(guó)際貿(mào)易和金融領(lǐng)域的核心地位。

從英鎊、美元、日元和歐元的國(guó)際化歷史經(jīng)驗(yàn)看,以所在國(guó)央行為主,相關(guān)機(jī)構(gòu)緊密配合,和各合作國(guó)形成合力,是實(shí)現(xiàn)本國(guó)貨幣國(guó)際化的關(guān)鍵。美聯(lián)儲(chǔ)作為美國(guó)的央行,在1914年成立后的10年,就推動(dòng)美元躋身于各國(guó)官方外匯儲(chǔ)備貨幣行列,并最終主導(dǎo)了國(guó)際貨幣體系的建設(shè),從國(guó)際匯率安排、貨幣儲(chǔ)備、國(guó)際收支機(jī)制等制度層面,確定了美元的全球霸主地位。英國(guó)央行通過(guò)貨幣互換和對(duì)外貸款等金融合作,有效地化解了多起英鎊的貶值、支付等信用危機(jī),提高了海外非居民使用英鎊的積極性,增加了海外英鎊存量。中國(guó)人民銀行作為我國(guó)央行,是推動(dòng)人民幣國(guó)際化的主要負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)。國(guó)家開發(fā)銀行應(yīng)當(dāng)主動(dòng)配合央行,形成協(xié)調(diào)推動(dòng)機(jī)制,加強(qiáng)和“一帶一路”沿線國(guó)家央行及金融機(jī)構(gòu)的人民幣授信合作,系統(tǒng)性推進(jìn)人民幣國(guó)際化。

歐盟國(guó)家貨幣一體化成功啟動(dòng)的重要基礎(chǔ)之一,是歐洲16國(guó)早在1950年就共同成立了歐洲支付聯(lián)盟,有效解決了各國(guó)之間貨幣結(jié)算和自由兌換等問(wèn)題。目前,“一帶一路”沿線國(guó)家金融基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展不平衡,很多國(guó)家的人民幣貨幣支付系統(tǒng)尚不健全,已經(jīng)成為推進(jìn)人民幣國(guó)際化的瓶頸制約。在埃及等“一帶一路”沿線國(guó)家,無(wú)論“居民”還是“非居民”,開立銀行間人民幣賬戶尚屬難事,更無(wú)須談人民幣流通,亟須對(duì)接能夠服務(wù)人民幣計(jì)價(jià)、結(jié)算、投資和儲(chǔ)備等國(guó)際化職能的支付系統(tǒng)。應(yīng)當(dāng)借鑒美國(guó)的清算所銀行同業(yè)支付系統(tǒng),以商業(yè)化運(yùn)營(yíng)模式,加快完善人民幣跨境支付系統(tǒng),并通過(guò)中國(guó)現(xiàn)代化支付系統(tǒng)進(jìn)行最終清算,提高清算效率,降低清算成本,全面監(jiān)控人民幣跨境交易,為在“一帶一路”建設(shè)中推進(jìn)人民幣國(guó)際化提供必要的金融基礎(chǔ)設(shè)施保障,讓人民幣資金在支持“一帶一路”投資、貿(mào)易和金融合作中享有應(yīng)有的便利。

日元國(guó)際化的失敗教訓(xùn)之一,就是日元在國(guó)際貿(mào)易領(lǐng)域的計(jì)價(jià)結(jié)算職能未能充分體現(xiàn)。美國(guó)是石油消費(fèi)大國(guó),雖然不是歐佩克成員國(guó),但是對(duì)全球石油價(jià)格有很大的影響力,在20世紀(jì)70年代與沙特達(dá)成一項(xiàng)“不可動(dòng)搖”的協(xié)議,將美元作為石油的唯一定價(jià)貨幣,并用石油金融穩(wěn)固了美元在國(guó)際石油貿(mào)易中的地位。大宗商品交易具有極強(qiáng)的貨幣使用慣性,是支持人民幣在國(guó)際貿(mào)易領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)貨幣替換的關(guān)鍵。伊拉克和伊朗曾經(jīng)嘗試用非美元進(jìn)行石油貿(mào)易計(jì)價(jià)結(jié)算,但是由于域外干擾、國(guó)內(nèi)政治層面更迭動(dòng)蕩等各種原因,最終無(wú)果而終。2015年,中國(guó)和俄羅斯成功嘗試用人民幣結(jié)算石油貿(mào)易。2016年,中國(guó)正式超越美國(guó)成為最大石油進(jìn)口國(guó)。以此為起點(diǎn),國(guó)家開發(fā)銀行可以繼續(xù)發(fā)揮大額信貸支持等優(yōu)勢(shì),在沙特、埃及等“一帶一路”沿線國(guó)家大力推動(dòng)石油等大宗商品的人民幣計(jì)價(jià)結(jié)算,逐步提高國(guó)際貿(mào)易中人民幣的使用程度,實(shí)現(xiàn)人民幣國(guó)際化多項(xiàng)重要職能的突破。

2017年9月,國(guó)家開發(fā)銀行副行長(zhǎng)王用生、埃及阿拉伯國(guó)際銀行(SAIBANK)副行長(zhǎng)麥格盧迪代表雙方簽署人民幣貸款協(xié)議

“一帶一路”帶來(lái)歷史機(jī)遇

“一帶一路”建設(shè)強(qiáng)調(diào)中國(guó)和沿線國(guó)家共商共建共享,為人民幣國(guó)際化帶來(lái)了重大歷史機(jī)遇。“五通”和人民幣國(guó)際化相輔相成,可以協(xié)同推進(jìn)。政策溝通使得中國(guó)能夠同“一帶一路”沿線國(guó)家對(duì)接發(fā)展戰(zhàn)略,協(xié)商制定合作規(guī)劃,拓展新的合作空間,深化金融和貨幣等領(lǐng)域的多邊或雙邊合作。設(shè)施聯(lián)通激發(fā)了人民幣國(guó)際化的巨大需求,初步測(cè)算的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資總規(guī)模或高達(dá)6萬(wàn)億美元,以美元、歐元等現(xiàn)有的國(guó)際貨幣作為投資貨幣是難以持續(xù)和高風(fēng)險(xiǎn)的。貿(mào)易暢通有利于提高區(qū)域經(jīng)濟(jì)的循環(huán)速度和質(zhì)量,消除投資和貿(mào)易壁壘,降低交易貨幣的使用成本,有利于人民幣作為國(guó)際貿(mào)易計(jì)價(jià)和結(jié)算貨幣。民心相通可以奠定堅(jiān)實(shí)的民意基礎(chǔ)和社會(huì)基礎(chǔ),營(yíng)造人民幣國(guó)際化的良好合作氛圍。資金融通是“一帶一路”建設(shè)的重要支撐,不僅能深化沿線國(guó)家貿(mào)易和投資領(lǐng)域的金融合作,拓寬人民幣的計(jì)價(jià)和結(jié)算功能,還能夠擴(kuò)大沿線國(guó)家本幣互換、交易的范圍和規(guī)模,加強(qiáng)人民幣的投資和儲(chǔ)備功能。

2017年5月,國(guó)家主席習(xí)近平在“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇上宣布:中國(guó)國(guó)家開發(fā)銀行將提供2500億元等值人民幣專項(xiàng)貸款,用于支持“一帶一路”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)能合作和金融合作。作為全球最大的開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)、中國(guó)最大的對(duì)外投融資合作銀行、中長(zhǎng)期信貸銀行和債券銀行,國(guó)家開發(fā)銀行在以開發(fā)性金融方法支持重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、推進(jìn)國(guó)際合作方面,積累了豐富經(jīng)驗(yàn),能夠在服務(wù)“一帶一路”建設(shè)和人民幣國(guó)際化中發(fā)揮獨(dú)特作用。截至2016年年底,國(guó)家開發(fā)銀行已經(jīng)在“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)累計(jì)發(fā)放貸款超過(guò)1600億美元,余額超過(guò)1100億美元。其中,自2013年以來(lái)國(guó)家開發(fā)銀行已經(jīng)在“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)發(fā)放境外人民幣貸款超過(guò)400億元,積累了豐富的跨境人民幣業(yè)務(wù)操作經(jīng)驗(yàn)。目前,國(guó)家開發(fā)銀行在“一帶一路”沿線國(guó)家儲(chǔ)備外匯項(xiàng)目500余個(gè),融資需求總量3500多億美元。

如何推動(dòng)人民幣國(guó)際化

縱觀國(guó)際貨幣史,推動(dòng)貨幣國(guó)際化可以分為起步、快速、平穩(wěn)等幾個(gè)發(fā)展階段。從貨幣國(guó)際化和銀行業(yè)務(wù)的關(guān)系看,起步階段多以銀行零售業(yè)務(wù)居多,量積累到一定程度后,就需要以銀行批發(fā)業(yè)務(wù)為推手,進(jìn)入快速發(fā)展階段,形成良性循環(huán)后,又進(jìn)入零售業(yè)務(wù)為主批發(fā)業(yè)務(wù)為輔的平穩(wěn)發(fā)展階段。國(guó)家開發(fā)銀行以國(guó)家信用為基礎(chǔ),通過(guò)發(fā)債籌集長(zhǎng)期資金,和商業(yè)銀行多為中短期資金來(lái)源相比較,不存在“短存長(zhǎng)貸”的資金錯(cuò)配問(wèn)題,在支持基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)能合作等銀行批發(fā)性重大業(yè)務(wù)方面優(yōu)勢(shì)突出。當(dāng)前,國(guó)家開發(fā)銀行負(fù)責(zé)落實(shí)2500億等值人民幣“一帶一路”專項(xiàng)貸款,可以發(fā)揮批發(fā)銀行業(yè)務(wù)的規(guī)模大、影響深、輻射廣、帶動(dòng)力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì),更加積極主動(dòng)地推動(dòng)人民幣國(guó)際化進(jìn)入快速發(fā)展階段。

自20世紀(jì)90年代以來(lái),中國(guó)各大商業(yè)銀行開始逐步實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略,境外分支機(jī)構(gòu)絕大多數(shù)設(shè)在發(fā)達(dá)國(guó)家或較為發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū),近年來(lái)開始在“一帶一路”沿線國(guó)家積極設(shè)立分支機(jī)構(gòu),但是基于所在國(guó)審批政策各不相同,布局速度很難短期內(nèi)滿足中資企業(yè)走出去的需要。國(guó)家開發(fā)銀行自2005年以來(lái)全面開始境外布局,海外分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)多以工作組形式體現(xiàn),覆蓋了197個(gè)國(guó)家和地區(qū),基本包括了“一帶一路”沿線所有國(guó)家或地區(qū),境外業(yè)務(wù)多為中長(zhǎng)期批發(fā)銀行模式,工作方式靈活,對(duì)接層次較高,資金匯路暢通,和所在國(guó)政府、央行、主要商業(yè)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)形成了良好的互動(dòng)關(guān)系,和中資主要銀行及中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)建立了協(xié)同合作機(jī)制,重大項(xiàng)目能夠發(fā)揮境外銀政企合作平臺(tái)優(yōu)勢(shì),具有較強(qiáng)的引導(dǎo)和調(diào)動(dòng)社會(huì)資金能力,可以在“一帶一路”建設(shè)中有效推動(dòng)人民幣國(guó)際化。

當(dāng)前,人民幣國(guó)際化的主要障礙,是在國(guó)際貿(mào)易中人民幣計(jì)價(jià)和結(jié)算的比例較小,導(dǎo)致這一現(xiàn)象的深層原因,除了貿(mào)易結(jié)構(gòu)和貨幣慣性外,主要是由于境外可以投資的人民幣金融產(chǎn)品太少,不能滿足資產(chǎn)保值和流動(dòng)性需要。人民幣國(guó)際化陷入兩難困境,境外人民幣資金池太小,則無(wú)法實(shí)現(xiàn)人民幣國(guó)際化,境外人民幣資金池太大,大量資金又找不到合適的投資品,出現(xiàn)“資產(chǎn)荒”。國(guó)家開發(fā)銀行享有國(guó)家信用等級(jí),是市場(chǎng)化發(fā)債的先行者,可以通過(guò)發(fā)行債券,把市場(chǎng)上短期零散資金轉(zhuǎn)化為長(zhǎng)期大額資金,在支持“一帶一路”建設(shè)的重大項(xiàng)目同時(shí),有效實(shí)現(xiàn)人民幣的國(guó)際貨幣職能。

打造源于中國(guó)的全球價(jià)值鏈

“一帶一路”覆蓋亞非歐60多個(gè)國(guó)家和地區(qū),包括亞洲43國(guó)、中東歐16國(guó)、獨(dú)聯(lián)體4國(guó)、非洲1國(guó),總?cè)丝诔^(guò)44億,占世界人口的63%,經(jīng)濟(jì)總量約占全球經(jīng)濟(jì)總量的30%,市場(chǎng)潛力巨大。“一帶一路”建設(shè)有利于打通歐、亞、非大陸形成新的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)和消費(fèi)市場(chǎng),為歐亞非經(jīng)濟(jì)乃至全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展形成新的增長(zhǎng)空間,形成以中國(guó)為核心的全球生產(chǎn)鏈和價(jià)值鏈。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的健康調(diào)整,中國(guó)整個(gè)產(chǎn)業(yè)在向全球價(jià)值鏈高端邁進(jìn),具備了向境外轉(zhuǎn)移優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能和擴(kuò)大對(duì)外貿(mào)易合作領(lǐng)域的實(shí)力。國(guó)家開發(fā)銀行在支持“一帶一路”建設(shè)的重大項(xiàng)目過(guò)程中,推廣人民幣計(jì)價(jià)結(jié)算,優(yōu)化人民幣國(guó)際化的投資和貿(mào)易環(huán)境,帶動(dòng)商業(yè)銀行資金和社會(huì)資金持續(xù)注入,支持中外企業(yè)以PPP(公私合伙關(guān)系)、EPC+F(工程總承包加融資)、PFI(私營(yíng)主動(dòng)融資)、BOT(建設(shè)—經(jīng)營(yíng)—移交)等多種合作模式參與“一帶一路”建設(shè),形成投融資合作的合力。國(guó)家開發(fā)銀行可以配合我國(guó)有關(guān)部門,和積極參與“一帶一路”建設(shè)的發(fā)達(dá)國(guó)家及沿線國(guó)家全面對(duì)接,促進(jìn)有關(guān)國(guó)家降低通關(guān)與物流費(fèi)用、節(jié)省企業(yè)投資和貿(mào)易的時(shí)間成本、增加政府政策的透明度與可預(yù)測(cè)性,營(yíng)造快速高效的通商環(huán)境,讓沿線國(guó)家獲得更多參與全球價(jià)值鏈的收益,在“一帶一路”沿線區(qū)域內(nèi)將中國(guó)輸出的供應(yīng)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)得更加平穩(wěn),打造源于中國(guó)的全球價(jià)值鏈,從根本上促進(jìn)人民幣國(guó)際化。

猜你喜歡

聚焦港口國(guó)際化金橋(2022年10期)2022-10-11 03:29:46 人民幣國(guó)際化十年紀(jì)中國(guó)外匯(2019年12期)2019-10-10 07:26:56 基于國(guó)際化發(fā)展趨勢(shì)下淮揚(yáng)菜走向世界的思考四川省干部函授學(xué)院學(xué)報(bào)(2019年1期)2019-06-25 00:53:40 從園區(qū)化到國(guó)際化商周刊(2018年12期)2018-07-11 01:27:18 風(fēng)電巨頭的艱難國(guó)際化能源(2017年8期)2017-10-18 00:47:50 直銷企業(yè)國(guó)際化并不難知識(shí)經(jīng)濟(jì)·中國(guó)直銷(2016年1期)2016-08-24 07:21:12 人民幣國(guó)際化回顧與新常態(tài)初期展望全球化(2015年4期)2015-08-21 08:49:14 金風(fēng)科技:執(zhí)著的國(guó)際化風(fēng)能(2015年10期)2015-02-27 10:15:35 陌陌唐巖:以新品提速國(guó)際化創(chuàng)業(yè)家(2015年1期)2015-02-27 07:52:06 尋找一種力量:在高等教育國(guó)際化與本土化之間當(dāng)代教育論壇(2014年1期)2014-11-10 02:42:56

文/孟剛

人民幣國(guó)際化是指人民幣作為國(guó)際主導(dǎo)貨幣在境外流通,廣泛發(fā)揮計(jì)價(jià)、結(jié)算、投資和儲(chǔ)備職能,本質(zhì)上反映了中國(guó)主權(quán)信用在全球的政治經(jīng)濟(jì)地位。2009年,我國(guó)從政策供給端上實(shí)現(xiàn)了突破,發(fā)布了《跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點(diǎn)管理辦法》,解除了跨境貿(mào)易人民幣使用限制。之后近十年里,我國(guó)又出臺(tái)了多項(xiàng)突破性的政策法規(guī),全面打開了人民幣國(guó)際化的巨大發(fā)展空間。具有標(biāo)志性意義的事件是,2015年11月,國(guó)際貨幣基金組織(IMF)宣布將人民幣納入特別提款權(quán)(SDR)貨幣籃子。2017年3月,IMF首次公布了全球人民幣外匯儲(chǔ)備持有情況。IMF的這些重大舉措意味著國(guó)際社會(huì)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改革和人民幣國(guó)際化程度顯著提高的高度認(rèn)可,加強(qiáng)了各國(guó)在外匯儲(chǔ)備配置中對(duì)人民幣的接受程度,提升了人民幣的公信力和國(guó)際影響力,標(biāo)志著人民幣國(guó)際化呈現(xiàn)了后來(lái)居上的發(fā)展趨勢(shì)。

人民幣國(guó)際化的困境

當(dāng)前,人民幣國(guó)際化的主要障礙,是在國(guó)際貿(mào)易中人民幣計(jì)價(jià)和結(jié)算的比例較小,人民幣國(guó)際化程度與我國(guó)的經(jīng)濟(jì)總量和跨境貿(mào)易總量全球排名第二的地位尚不相匹配。美元、歐元、日元、英鎊依然是全球國(guó)際化程度最高的貨幣。從貨幣貿(mào)易結(jié)算職能分析,2016年,我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值24.33萬(wàn)億元等值人民幣,其中以人民幣結(jié)算量是4.12萬(wàn)億元,占比16.93%,在全球貿(mào)易中人民幣結(jié)算量占比更低至2.17%。同期,美國(guó)跨境貨物貿(mào)易絕大部分采用美元結(jié)算,在全球貿(mào)易中美元結(jié)算占比則約為42.09%。從貨幣官方儲(chǔ)備職能分析,截至2016年12月,人民幣在全球官方外匯儲(chǔ)備中份額為1.07%,美元在全球官方外匯儲(chǔ)備中份額高達(dá)63.96%。從貨幣計(jì)價(jià)投資職能分析,以人民幣計(jì)價(jià)的國(guó)際債券和票據(jù)余額約為980億等值美元左右,在全球占比0.48%,美元計(jì)價(jià)的國(guó)際債券和票據(jù)余額在全球占比則為43.73%。

人民幣國(guó)際化潛力巨大,面臨的困難也日益凸顯。美元、歐元等國(guó)際主導(dǎo)貨幣在國(guó)際投資和貿(mào)易、金融交易和外匯儲(chǔ)備中具有很強(qiáng)的貨幣慣性。人民幣在占據(jù)一定市場(chǎng)規(guī)模后,貨幣替代效應(yīng)越來(lái)越弱。中國(guó)企業(yè)多處于價(jià)值鏈下游,如同當(dāng)年的日本企業(yè),迫于競(jìng)爭(zhēng)壓力,不得不使用美元和歐元。境外人民幣資產(chǎn)的流動(dòng)性不足,難以調(diào)動(dòng)境外投資者對(duì)人民幣資產(chǎn)的投資熱情。

汲取大國(guó)貨幣國(guó)際化的歷史得失

從主要國(guó)際貨幣的成功經(jīng)驗(yàn)看,各國(guó)政府扮演了重要角色。英國(guó)政府抓住歷史機(jī)遇,成為第一次工業(yè)革命的領(lǐng)袖,大力倡導(dǎo)自由貿(mào)易主義,將優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品輸出到國(guó)外,以資本的形式將積累的財(cái)富對(duì)外投資到各國(guó),奠定了英鎊的國(guó)際地位。美國(guó)政府堅(jiān)定推動(dòng)美元國(guó)際化,借助布雷頓森林體系和關(guān)貿(mào)總協(xié)定等國(guó)際規(guī)則確定了美元的權(quán)威,大力發(fā)展金融市場(chǎng),鞏固了美元在國(guó)際貿(mào)易和金融領(lǐng)域的核心地位。

從英鎊、美元、日元和歐元的國(guó)際化歷史經(jīng)驗(yàn)看,以所在國(guó)央行為主,相關(guān)機(jī)構(gòu)緊密配合,和各合作國(guó)形成合力,是實(shí)現(xiàn)本國(guó)貨幣國(guó)際化的關(guān)鍵。美聯(lián)儲(chǔ)作為美國(guó)的央行,在1914年成立后的10年,就推動(dòng)美元躋身于各國(guó)官方外匯儲(chǔ)備貨幣行列,并最終主導(dǎo)了國(guó)際貨幣體系的建設(shè),從國(guó)際匯率安排、貨幣儲(chǔ)備、國(guó)際收支機(jī)制等制度層面,確定了美元的全球霸主地位。英國(guó)央行通過(guò)貨幣互換和對(duì)外貸款等金融合作,有效地化解了多起英鎊的貶值、支付等信用危機(jī),提高了海外非居民使用英鎊的積極性,增加了海外英鎊存量。中國(guó)人民銀行作為我國(guó)央行,是推動(dòng)人民幣國(guó)際化的主要負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)。國(guó)家開發(fā)銀行應(yīng)當(dāng)主動(dòng)配合央行,形成協(xié)調(diào)推動(dòng)機(jī)制,加強(qiáng)和“一帶一路”沿線國(guó)家央行及金融機(jī)構(gòu)的人民幣授信合作,系統(tǒng)性推進(jìn)人民幣國(guó)際化。

歐盟國(guó)家貨幣一體化成功啟動(dòng)的重要基礎(chǔ)之一,是歐洲16國(guó)早在1950年就共同成立了歐洲支付聯(lián)盟,有效解決了各國(guó)之間貨幣結(jié)算和自由兌換等問(wèn)題。目前,“一帶一路”沿線國(guó)家金融基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展不平衡,很多國(guó)家的人民幣貨幣支付系統(tǒng)尚不健全,已經(jīng)成為推進(jìn)人民幣國(guó)際化的瓶頸制約。在埃及等“一帶一路”沿線國(guó)家,無(wú)論“居民”還是“非居民”,開立銀行間人民幣賬戶尚屬難事,更無(wú)須談人民幣流通,亟須對(duì)接能夠服務(wù)人民幣計(jì)價(jià)、結(jié)算、投資和儲(chǔ)備等國(guó)際化職能的支付系統(tǒng)。應(yīng)當(dāng)借鑒美國(guó)的清算所銀行同業(yè)支付系統(tǒng),以商業(yè)化運(yùn)營(yíng)模式,加快完善人民幣跨境支付系統(tǒng),并通過(guò)中國(guó)現(xiàn)代化支付系統(tǒng)進(jìn)行最終清算,提高清算效率,降低清算成本,全面監(jiān)控人民幣跨境交易,為在“一帶一路”建設(shè)中推進(jìn)人民幣國(guó)際化提供必要的金融基礎(chǔ)設(shè)施保障,讓人民幣資金在支持“一帶一路”投資、貿(mào)易和金融合作中享有應(yīng)有的便利。

日元國(guó)際化的失敗教訓(xùn)之一,就是日元在國(guó)際貿(mào)易領(lǐng)域的計(jì)價(jià)結(jié)算職能未能充分體現(xiàn)。美國(guó)是石油消費(fèi)大國(guó),雖然不是歐佩克成員國(guó),但是對(duì)全球石油價(jià)格有很大的影響力,在20世紀(jì)70年代與沙特達(dá)成一項(xiàng)“不可動(dòng)搖”的協(xié)議,將美元作為石油的唯一定價(jià)貨幣,并用石油金融穩(wěn)固了美元在國(guó)際石油貿(mào)易中的地位。大宗商品交易具有極強(qiáng)的貨幣使用慣性,是支持人民幣在國(guó)際貿(mào)易領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)貨幣替換的關(guān)鍵。伊拉克和伊朗曾經(jīng)嘗試用非美元進(jìn)行石油貿(mào)易計(jì)價(jià)結(jié)算,但是由于域外干擾、國(guó)內(nèi)政治層面更迭動(dòng)蕩等各種原因,最終無(wú)果而終。2015年,中國(guó)和俄羅斯成功嘗試用人民幣結(jié)算石油貿(mào)易。2016年,中國(guó)正式超越美國(guó)成為最大石油進(jìn)口國(guó)。以此為起點(diǎn),國(guó)家開發(fā)銀行可以繼續(xù)發(fā)揮大額信貸支持等優(yōu)勢(shì),在沙特、埃及等“一帶一路”沿線國(guó)家大力推動(dòng)石油等大宗商品的人民幣計(jì)價(jià)結(jié)算,逐步提高國(guó)際貿(mào)易中人民幣的使用程度,實(shí)現(xiàn)人民幣國(guó)際化多項(xiàng)重要職能的突破。

2017年9月,國(guó)家開發(fā)銀行副行長(zhǎng)王用生、埃及阿拉伯國(guó)際銀行(SAIBANK)副行長(zhǎng)麥格盧迪代表雙方簽署人民幣貸款協(xié)議

“一帶一路”帶來(lái)歷史機(jī)遇

“一帶一路”建設(shè)強(qiáng)調(diào)中國(guó)和沿線國(guó)家共商共建共享,為人民幣國(guó)際化帶來(lái)了重大歷史機(jī)遇。“五通”和人民幣國(guó)際化相輔相成,可以協(xié)同推進(jìn)。政策溝通使得中國(guó)能夠同“一帶一路”沿線國(guó)家對(duì)接發(fā)展戰(zhàn)略,協(xié)商制定合作規(guī)劃,拓展新的合作空間,深化金融和貨幣等領(lǐng)域的多邊或雙邊合作。設(shè)施聯(lián)通激發(fā)了人民幣國(guó)際化的巨大需求,初步測(cè)算的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資總規(guī)模或高達(dá)6萬(wàn)億美元,以美元、歐元等現(xiàn)有的國(guó)際貨幣作為投資貨幣是難以持續(xù)和高風(fēng)險(xiǎn)的。貿(mào)易暢通有利于提高區(qū)域經(jīng)濟(jì)的循環(huán)速度和質(zhì)量,消除投資和貿(mào)易壁壘,降低交易貨幣的使用成本,有利于人民幣作為國(guó)際貿(mào)易計(jì)價(jià)和結(jié)算貨幣。民心相通可以奠定堅(jiān)實(shí)的民意基礎(chǔ)和社會(huì)基礎(chǔ),營(yíng)造人民幣國(guó)際化的良好合作氛圍。資金融通是“一帶一路”建設(shè)的重要支撐,不僅能深化沿線國(guó)家貿(mào)易和投資領(lǐng)域的金融合作,拓寬人民幣的計(jì)價(jià)和結(jié)算功能,還能夠擴(kuò)大沿線國(guó)家本幣互換、交易的范圍和規(guī)模,加強(qiáng)人民幣的投資和儲(chǔ)備功能。

2017年5月,國(guó)家主席習(xí)近平在“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇上宣布:中國(guó)國(guó)家開發(fā)銀行將提供2500億元等值人民幣專項(xiàng)貸款,用于支持“一帶一路”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)能合作和金融合作。作為全球最大的開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)、中國(guó)最大的對(duì)外投融資合作銀行、中長(zhǎng)期信貸銀行和債券銀行,國(guó)家開發(fā)銀行在以開發(fā)性金融方法支持重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、推進(jìn)國(guó)際合作方面,積累了豐富經(jīng)驗(yàn),能夠在服務(wù)“一帶一路”建設(shè)和人民幣國(guó)際化中發(fā)揮獨(dú)特作用。截至2016年年底,國(guó)家開發(fā)銀行已經(jīng)在“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)累計(jì)發(fā)放貸款超過(guò)1600億美元,余額超過(guò)1100億美元。其中,自2013年以來(lái)國(guó)家開發(fā)銀行已經(jīng)在“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)發(fā)放境外人民幣貸款超過(guò)400億元,積累了豐富的跨境人民幣業(yè)務(wù)操作經(jīng)驗(yàn)。目前,國(guó)家開發(fā)銀行在“一帶一路”沿線國(guó)家儲(chǔ)備外匯項(xiàng)目500余個(gè),融資需求總量3500多億美元。

如何推動(dòng)人民幣國(guó)際化

縱觀國(guó)際貨幣史,推動(dòng)貨幣國(guó)際化可以分為起步、快速、平穩(wěn)等幾個(gè)發(fā)展階段。從貨幣國(guó)際化和銀行業(yè)務(wù)的關(guān)系看,起步階段多以銀行零售業(yè)務(wù)居多,量積累到一定程度后,就需要以銀行批發(fā)業(yè)務(wù)為推手,進(jìn)入快速發(fā)展階段,形成良性循環(huán)后,又進(jìn)入零售業(yè)務(wù)為主批發(fā)業(yè)務(wù)為輔的平穩(wěn)發(fā)展階段。國(guó)家開發(fā)銀行以國(guó)家信用為基礎(chǔ),通過(guò)發(fā)債籌集長(zhǎng)期資金,和商業(yè)銀行多為中短期資金來(lái)源相比較,不存在“短存長(zhǎng)貸”的資金錯(cuò)配問(wèn)題,在支持基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)能合作等銀行批發(fā)性重大業(yè)務(wù)方面優(yōu)勢(shì)突出。當(dāng)前,國(guó)家開發(fā)銀行負(fù)責(zé)落實(shí)2500億等值人民幣“一帶一路”專項(xiàng)貸款,可以發(fā)揮批發(fā)銀行業(yè)務(wù)的規(guī)模大、影響深、輻射廣、帶動(dòng)力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì),更加積極主動(dòng)地推動(dòng)人民幣國(guó)際化進(jìn)入快速發(fā)展階段。

自20世紀(jì)90年代以來(lái),中國(guó)各大商業(yè)銀行開始逐步實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略,境外分支機(jī)構(gòu)絕大多數(shù)設(shè)在發(fā)達(dá)國(guó)家或較為發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū),近年來(lái)開始在“一帶一路”沿線國(guó)家積極設(shè)立分支機(jī)構(gòu),但是基于所在國(guó)審批政策各不相同,布局速度很難短期內(nèi)滿足中資企業(yè)走出去的需要。國(guó)家開發(fā)銀行自2005年以來(lái)全面開始境外布局,海外分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)多以工作組形式體現(xiàn),覆蓋了197個(gè)國(guó)家和地區(qū),基本包括了“一帶一路”沿線所有國(guó)家或地區(qū),境外業(yè)務(wù)多為中長(zhǎng)期批發(fā)銀行模式,工作方式靈活,對(duì)接層次較高,資金匯路暢通,和所在國(guó)政府、央行、主要商業(yè)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)形成了良好的互動(dòng)關(guān)系,和中資主要銀行及中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)建立了協(xié)同合作機(jī)制,重大項(xiàng)目能夠發(fā)揮境外銀政企合作平臺(tái)優(yōu)勢(shì),具有較強(qiáng)的引導(dǎo)和調(diào)動(dòng)社會(huì)資金能力,可以在“一帶一路”建設(shè)中有效推動(dòng)人民幣國(guó)際化。

當(dāng)前,人民幣國(guó)際化的主要障礙,是在國(guó)際貿(mào)易中人民幣計(jì)價(jià)和結(jié)算的比例較小,導(dǎo)致這一現(xiàn)象的深層原因,除了貿(mào)易結(jié)構(gòu)和貨幣慣性外,主要是由于境外可以投資的人民幣金融產(chǎn)品太少,不能滿足資產(chǎn)保值和流動(dòng)性需要。人民幣國(guó)際化陷入兩難困境,境外人民幣資金池太小,則無(wú)法實(shí)現(xiàn)人民幣國(guó)際化,境外人民幣資金池太大,大量資金又找不到合適的投資品,出現(xiàn)“資產(chǎn)荒”。國(guó)家開發(fā)銀行享有國(guó)家信用等級(jí),是市場(chǎng)化發(fā)債的先行者,可以通過(guò)發(fā)行債券,把市場(chǎng)上短期零散資金轉(zhuǎn)化為長(zhǎng)期大額資金,在支持“一帶一路”建設(shè)的重大項(xiàng)目同時(shí),有效實(shí)現(xiàn)人民幣的國(guó)際貨幣職能。

打造源于中國(guó)的全球價(jià)值鏈

“一帶一路”覆蓋亞非歐60多個(gè)國(guó)家和地區(qū),包括亞洲43國(guó)、中東歐16國(guó)、獨(dú)聯(lián)體4國(guó)、非洲1國(guó),總?cè)丝诔^(guò)44億,占世界人口的63%,經(jīng)濟(jì)總量約占全球經(jīng)濟(jì)總量的30%,市場(chǎng)潛力巨大。“一帶一路”建設(shè)有利于打通歐、亞、非大陸形成新的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)和消費(fèi)市場(chǎng),為歐亞非經(jīng)濟(jì)乃至全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展形成新的增長(zhǎng)空間,形成以中國(guó)為核心的全球生產(chǎn)鏈和價(jià)值鏈。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的健康調(diào)整,中國(guó)整個(gè)產(chǎn)業(yè)在向全球價(jià)值鏈高端邁進(jìn),具備了向境外轉(zhuǎn)移優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能和擴(kuò)大對(duì)外貿(mào)易合作領(lǐng)域的實(shí)力。國(guó)家開發(fā)銀行在支持“一帶一路”建設(shè)的重大項(xiàng)目過(guò)程中,推廣人民幣計(jì)價(jià)結(jié)算,優(yōu)化人民幣國(guó)際化的投資和貿(mào)易環(huán)境,帶動(dòng)商業(yè)銀行資金和社會(huì)資金持續(xù)注入,支持中外企業(yè)以PPP(公私合伙關(guān)系)、EPC+F(工程總承包加融資)、PFI(私營(yíng)主動(dòng)融資)、BOT(建設(shè)—經(jīng)營(yíng)—移交)等多種合作模式參與“一帶一路”建設(shè),形成投融資合作的合力。國(guó)家開發(fā)銀行可以配合我國(guó)有關(guān)部門,和積極參與“一帶一路”建設(shè)的發(fā)達(dá)國(guó)家及沿線國(guó)家全面對(duì)接,促進(jìn)有關(guān)國(guó)家降低通關(guān)與物流費(fèi)用、節(jié)省企業(yè)投資和貿(mào)易的時(shí)間成本、增加政府政策的透明度與可預(yù)測(cè)性,營(yíng)造快速高效的通商環(huán)境,讓沿線國(guó)家獲得更多參與全球價(jià)值鏈的收益,在“一帶一路”沿線區(qū)域內(nèi)將中國(guó)輸出的供應(yīng)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)得更加平穩(wěn),打造源于中國(guó)的全球價(jià)值鏈,從根本上促進(jìn)人民幣國(guó)際化。