“兒童語境”與“成長之路”:《西小河的夏天》主題觀照之探

《西小河的夏天》是由導演周全執導的一部劇情片,影片一經展映,便榮獲第22屆釜山國際電影節KNN Award觀眾選擇獎,并成為2017年度唯一在該電影節獲獎的華語電影,導演周全也憑此片摘得騰訊年度新銳電影導演的桂冠。影片以20世紀90年代末的紹興古鎮為背景,講述了熱愛足球的男孩曉陽與他的父親以及鄰居爺爺之間發生的溫情故事。導演周全以詩化的表達方式聚焦了三代人的成長過程與傳統的中國式家庭關系,將兒童題材電影特有的治愈與關懷精神發揮得淋漓盡致。兒童題材電影是電影的一個重要分支,其在發展過程中更傾向于關注兒童的生活、心理、個性、成長等,呈現出多元化的發展趨向,甚至還形成了許多典型性的兒童人物形象。《西小河的夏天》承接中國兒童電影的優秀傳統,又有所突破,在敘事視角、表達方式等方面都呈現出新的風格。本文試從影片的多元視角、群體成長、詩化表達等方面入手,分析《西小河的夏天》的成長主旨以及對我國兒童題材電影的探索意義。

一、以兒童為本位的多元視角

20世紀初,周作人便提出了“以兒童為本位”的兒童文學創作觀,旨在鼓勵創作者應以兒童視角為中心,從兒童的角度出發,關注兒童的興趣、成長等。對于“兒童”的發現以及“兒童文學”的興起,無疑成為五四新文化運動的重要貢獻之一,這與人道主義精神或是以人為本的思潮密切相關。在思想界和文學界興起的“兒童本位”觀在“五四”興起,并被反復討論,之后還波及到其他領域,但真正對兒童電影產生震動則是幾十年后。在兒童題材電影創作領域,早期的兒童電影雖以兒童作為敘事的主體,但其創作的動機與內涵無不在借兒童之眼、口表達對社會現實以及成人世界的批判,因此不能算作是以兒童為本位的兒童電影。例如,新中國成立初期上映的《三毛流浪記》,影片以三毛的悲慘遭遇揭露了國民黨統治下的黑暗現實,被認為是兒童電影的里程碑之作。盡管如此,在今天看來,作為一部兒童電影,它并沒有從兒童的角度出發,深切關注兒童的興趣與成長特點,而且帶有強烈的政治意圖,是以兒童為主人公,站在成人或政治角度對舊社會進行批判立意的電影,因此是一部“半”兒童電影。直到20世紀八九十年代,兒童電影才真正回歸其兒童本位的創作傾向。例如,1983年上映的《城南舊事》,影片中天真爛漫的小女孩英子不再是敘事者用以承載宏大社會歷史現實的“工具”,而只是一個簡單成長的兒童。創作者更加注重英子的成長回憶,淡化了對社會現實的顯性描摹,卻又不乏對成人世界的理解和觀照。導演周全在《西小河的夏天》中延續了這種以兒童為本位的創作傾向,并以兒童視角為中心,完成了對群體成長的多元視角觀照。

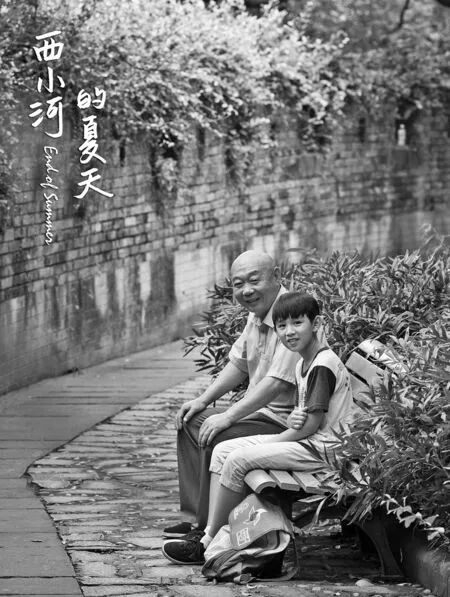

電影《西小河的夏天》劇照

導演在影片開始便以兒童視角切入敘事,鏡頭下的主人公曉陽期待地望著校隊踢球。在影片中,足球是曉陽作為兒童的天性的象征。無論是他與小伙伴的矛盾、與父親的隔閡,還是與鄰居爺爺建立的深厚的感情,皆是因足球而起。導演有意將主人公顧曉陽的天真、童趣外化為足球這種“游戲”,并以此為線索展開故事的敘述。在曉陽的視角下,他對無拘無束的渴望與父親的循規蹈矩產生了激烈的矛盾沖突,因而在幾次加入足球隊的夢想破滅后,他與“志同道合”的鄰居爺爺成為了好朋友,甚至被別人誤認為是親爺孫。主人公曉陽的父親顧建華是一個看似體面、實則內心郁悶的中年男人,他在教導主任的位置上待了10年,青春與夢想早已消磨殆盡。在他的視角下,實習英語教師沈老師的出現猶如一股清泉,直擊他枯燥干涸的內心。背負著學校、家庭等多重重擔的他,實則是大多數面臨著危機的中年男人的縮影,可以說是一個極具典型性的人物形象。鄰居鄭爺爺在老臺門生活了一輩子,在他眼中,城市的變遷、年輕人的出走以及不斷涌現的新事物都無法割舍他與臺門的感情,因此即使臺門已經沒有親人,他卻仍然每天坐在天井中享受著暮年時光。導演周全通過三個不同的視角,讓我們看到了三代人面臨的不同人生困境。而無論是父親的中年危機,還是鄭爺爺的暮年心事,都是曉陽無法理解的,因此鏡頭下的他對父親表現出一種刻意的叛逆與抵抗,這正是導演基于兒童本位創作的細膩獨到之處。在周全的安排下,主人公曉陽的興趣、感受被放到了最重要的位置,影片的其他敘述均圍繞此展開,父親的苦悶、爺爺的孤獨被曉陽的天真爛漫全部牽引出來。因此,在這部影片中,主人公顧曉陽不再像以往的兒童電影那樣作為一個反映現實、抨擊成人世界的符號,而是成為一個真切的人,參與著故事,影響著故事。其實,所謂兒童本位,即是使兒童獲得獨立人格的尊重,同時也擁有與成人平等對話的權利。《西小河的夏天》中,導演周全讓主人公曉陽的行為、心理以及他對成人世界的理解都基于兒童的年齡特征,不做超越于年齡階段的成人式視角或上帝式視角的褒揚或批判,而是易之以兒童與成人看待世界的方式的不同。這樣的視角既平和又平等,可以說是這部電影的一大特點。

二、經歷人生困境的群體成長

成長主題是兒童題材電影的永恒母題。縱觀中國近百年的兒童電影歷史,成長始終貫穿其中。無論是《三毛流浪記》《小兵張嘎》等早期的革命歷史色彩濃厚的兒童電影,還是改革開放后越來越關注兒童本身的《黃土地》《城南舊事》等電影,都刻畫了一個或數個經歷過幼稚、懵懂以及苦難與困惑而最終成長的兒童形象。而與此同時,大部分的兒童電影著重于兒童形象的塑造,忽略了對相關成人形象的刻畫,使得影片中的成人形象趨于平面、概念化,因而兒童的成長也顯得突兀。千禧年后,越來越多的兒童電影開始關注兒童與成人的共同成長,如香港導演羅啟銳執導的《歲月神偷》、內地導演曲江濤指導的《孫子從美國來》等電影,都是以兒童的視角切入,進而對成人、家庭甚至社會予以恰如其分的關懷。《西小河的夏天》秉承了新世紀兒童電影的主流創作傾向,導演周全通過主人公顧曉陽的視角,將兒童、成人面臨的困境與成長過程雜糅在一起,并不露聲色地將傳統的中國式家庭關系融匯其中,從而使影片的內容與主題更加豐滿突出。

影片中,年幼的主人公曉陽一方面因父親不允許他踢球而失落沮喪,另一方面又親眼目睹了父親對沈老師的特殊感情,同時,鄭爺爺的突然離去也讓曉陽失去了唯一的“知己”,對曉陽來說,這些遭遇都是他無法逃避的困境。父親顧建華兢兢業業的工作數年后,終于要迎來職位的晉升,新來的實習老師沈老師也重新點燃了他對生活的熱情,然而轉瞬間他不但丟掉了晉升為副校長的機會,也使原本平淡的家庭面臨著分崩離析。鄰居鄭爺爺因孫子的去世始終無法與兒子兒媳和解,即使常年忍受著孤獨也不愿與兒子搬到一起去住。導演周全敏銳地捕捉到了三代人所面臨的不同困境,而這些困境也是大部分人曾經經歷或即將面臨的,因而它們也具有反映現實的代表意義。困境是人物成長的必由之路。因此,影片中經歷困境的三代人也最終實現了自己的成長。曉陽在與鄭爺爺交流的過程中明白了家庭的重要性,他漸漸懂得了自己與父親的關系其實同鄭爺爺與兒子的關系并無二致,因此在掌握父親出軌的證據后,他并沒有急于聲張,而是在試圖理解父親的基礎上尋求一個萬全之策。影片最后,曉陽在與鄭爺爺分別時,他也在一陣悲傷中學會了離合悲歡,經歷了困境的曉陽最終實現了個人的成長。父親顧建華在經歷了生活與工作的雙重打擊后,終于明白那些世俗的權利追逐與激情不過是曇花一現,真正重要的是自己的家庭,最終他在短暫的迷失后又重新回到了生活的正軌。當曉陽拿著校隊申請表找他簽字時,他最終支持了兒子的興趣與夢想。導演對顧建華成長過程的刻畫不亞于主人公曉陽,父親這一角色的成功塑造也使影片具有了更深刻的社會現實意義。孫子離世后三年,鄭爺爺也最終說服自己接受了現實,并答應離開生活了一輩子的臺門,與兒子去深圳共同生活。在影片中,主人公曉陽不但實現了自己的成長,也參與、見證了父親與鄰居鄭爺爺的成長,導演周全以兒童的成長過程為中心,構建了一棟兒童與成人共同成長的大廈。另外,影片中所展現的傳統的中國式家庭關系也入木三分。顧建華作為一個中國式家庭中父親與丈夫的典型代表有著絕對的話語權,因此他個人的危機直接導致了家庭的危機;鄭爺爺作為一個獨居老人,始終信奉“老子與兒子不和天經地義”的理論,將傳統的中國式父子關系一絲不掛地暴露在觀眾面前。導演周全深知家庭對兒童成長的重要作用,他對中國社會家庭關系的還原成功地使影片中兒童的成長有了可靠的現實依據,并容易引發觀眾反觀自身,從而達到一種潤物無聲的教化效果。可以說,《西小河的夏天》以兒童視角、夏天和足球串聯起了主人公曉陽與三代人的人物關系,并探討了三代人各自處境下的人生困惑與情感困境,準確還原一個家與時代的同時,更講述了“成長”這一核心話題,成長不僅是孩子的生命主題,其實也是每一個成人的生命主題。電影將成長之“痛”真實細微地呈現了出來,同時也將成長中孕育的理解、包容與愛充分地表達了出來,使得電影在“痛”中飽含著“愛”的理解。

三、平淡治愈的詩化藝術

“治愈”也是兒童題材電影固有的特征之一。由于兒童本身具有的純真無邪的人格特征,影片在塑造角色時往往會有意淡化其成長過程中所遭遇的矛盾沖突,力求達到一種符合人物角色身份的“去戲劇化”效果。在具體的創作過程中,導演往往習慣采用平和的敘事基調與簡單的敘事方式,并運用大量的自然元素,從而使影片帶給觀眾一種散文化的詩意生活狀態。這種平淡治愈的創作手法已成為兒童題材電影的經典范式,并得到了世界各地創作者們的廣泛認同,一些經典的兒童電影如《靈犬雪莉》《狐貍與孩子》《菊次郎的夏天》《冬冬的假期》等,都無一例外地具有治愈美學的特征。《西小河的夏天》雖然是導演周全的處女作,但他對此類題材電影的把控卻異常成熟,影片散文詩化的治愈美學特征深切地服膺于經典兒童題材電影的創作傳統,而其所帶有的濃厚的地域文化特色也使影片在一眾優秀作品中脫穎而出,是對我國兒童題材電影未來的重要探索。

影片的詩化藝術特征首先體現為其平和的敘事基調。一方面,導演周全遵循生活本就平淡無奇的規律,淡化了故事沖突。主人公曉陽與父親之間的矛盾是他那個年齡的孩子所共有的一種遭遇,以往影視作品中常見的打罵、爭吵、離家出走等矛盾的處理方式在《西小河的夏天》中全然不見蹤影,以至于有觀眾甚至期盼看到一場鬧劇來沖散曉陽家庭生活的平淡,但是影片依舊平緩地敘事,即使導演在處理父親顧建華出軌的沖突時,也顯得柔和溫潤。例如,當妻子得知顧建華出軌時,并沒有歇斯底里地指責與怒罵,而是獨自騎著自行車消失在畫面中。影片最后在處理曉陽一家重歸正軌時,導演周全也并沒有刻意渲染某一標志事件,而是任其平淡如水地向前發展。另一方面,導演始終保持著冷靜客觀的情緒處理。影片中,人物在表達情緒時稍顯內斂,沒有大起大落的情緒宣泄。例如,顧建華的妻子得知丈夫出軌后,獨自一人坐在橋頭唱著戲曲,遭遇如此不幸的她雖沒有撕心裂肺的哭喊,但這種強忍悲痛的情緒處理方式仍給觀眾震撼一擊。影片最后,主人公曉陽與鄭爺爺告別時,他獨自一人把自己關在房間里哭,鏡頭下的曉陽只是靜默的流淚,他對鄭爺爺的不舍之情全都包含于無聲的淚水中。

其次,詩化藝術特征還體現在對紹興古鎮的描摹上。西小河是紹興著名的歷史文化街區,在導演周全的鏡頭下,充滿詩意的自然與老、中、少三代人的成長記憶實現了完美的契合。電影中,各種紹興老城中極富地域特色的景色被一一攝入鏡頭,如烏篷船、老臺門、越劇、茶館、青石板路、門邊小河等,讓人恍然回到20世紀90年代的紹興老城;電影中還充滿了各種懷舊符號,如藤椅、蒲扇、臺式風扇、搪瓷杯、洗臉盆、蚊帳木床等等,表征著一個時代的物象話語空間。值得一提的是,影片中曾多次出現西小河上的橋,例如,曉陽和鄭爺爺在橋上鍛煉、媽媽受委屈時跑到橋上等。這座橋不僅是古城的重要代表,也象征著曉陽與鄭爺爺之間的感情,承載著影片中人物角色的記憶與情緒,是人物的精神地標與心靈歸屬。同時,導演周全用了大量的鏡頭表現了傳統的臺門建筑、生活,將人物復雜的成長過程與情感熔鑄于與他們息息相關的自然環境中,從而使影片的表達具備了緩緩流淌的詩意。整部電影,格調自然清新,溫馨中流淌著一股澀澀的味道,親切又真實,令人無限回味。

最后是體現在電影于工整的結構中包蘊著深刻的內核。《西小河的夏天》沒有炫技的成分,更無意于在結構上做陌生化的處理,整個故事的架構規整、鮮有波瀾,但是卻在平靜如水的故事敘述中將各種話題盈充其中,如足球夢想、叛逆成長、親情愛情、下崗、懷舊、婚外戀、潛規則、教育體制、中年危機、空巢老人等,更有著對當下社會的深刻反思。其中,誠如上文所言及的,對成長主題的呈現,將孩子眼中父親形象的崩塌和重建、中年男人的事業轉折與情感浮動、老人內心傷痛的執拗與和解處理得動情而不煽情,樸素而不花哨,于克制與冷靜中呈現出一種靜水深流的影像美感。這樣散文化、詩化效果的達成,實得益于導演周全對于鏡頭語言、節奏、場面調度的自如掌控。散文化的核心是形散而神聚,在無中心沖突的敘事中自然流露出核心的內質,可以說,《西小河的夏天》深度把握住了散文化電影的藝術內核,在詩化、散文化的敘述與意境創設中承載著導演周全對于那一個時代中三代人的精神困境以及表現出的勇敢與妥協、理解與包容,極富感染力。

結語

成長是兒童題材電影的永恒主題,導演周全以溫潤的表達方式把人物的成長融匯于日常生活中,將《西小河的夏天》中苦澀的成長回憶化成緩緩流淌的詩意,其獨特的表達方式與處理技巧為當前中國兒童題材電影的創作開啟了新的大門。當然,電影并非完美,如在鏡頭語言的表達上有些地方尚不成熟,臺詞也有堆砌之嫌。但總體而言,電影的水準和品質還是相當高的,誠如有人所評論:“《西小河的夏天》在技法上一點不覺生澀,攝影、剪輯、音樂,再到故事節奏的把握上,都完全看不出是一位新導演的作品。尤其是片名出現前的一段引子,導演非常嫻熟、經濟地帶出主題、人物,不到幾分鐘就把整個故事的基調定了下來,在中國影片中屬少有”。