資本下鄉與環境危機:農民應對行為策略及其困境※

——基于湖南汨羅市S村的實地調查

李 俏 金 星

一、 問題的提出與文獻梳理

經濟新常態下,伴隨農業生產比較利益的下降、農業現代化和社會主義新農村建設的推進以及國家對農村一、二、三產業融合政策的引導,農業農村逐漸成為工商業資本競相追逐和進入的“藍海”。但在工商業資本為中國農村引入資金和注入活力的同時,也給鄉村環境帶來了難以承受之重。如:山西曾因采煤沉陷,導致8000多個村莊的近500萬人因水資源破壞而“飲水困難”;湖南、廣東等農村地區頻現鉛、鎘等重金屬污染問題;山東鄒平因兩家化工企業排放污水毒氣而引發癌癥村等。這些事件都突顯了資本在下鄉過程中因缺乏有效規制而對農民生活和健康所帶來的風險。近年來農村環境危害問題已經引起我國政府的高度重視,2009年“以獎促治”政策出臺,將農村飲用水水源地保護、生活污水和垃圾處理、畜禽養殖污染等列為整治重點;2016年中央一號文件指出,要逐步將農村環境整治支出納入地方財政預算;2017年中央一號文件進一步強調要發力整治農村環境;2017年《全國農村環境綜合整治“十三五”規劃》更是明確將畜禽養殖廢棄物資源化利用和污染防治作為農村環境綜合整治的重要任務之一。但現實中農村環境形勢嚴峻,問題依然突出,不僅存在著環保資金保障不足(韓冬梅、金韋秦,2013)、環保體制機制不完善(于華江、唐俊,2012)、基層政府環境執法不嚴等問題(宋曉丹,2012),農民作為環境利益主體的作用也沒有得到充分發揮,且日益呈現出分裂和孤立無援的狀態(曾睿,2017)。相比之下,作為獲利對象的企業卻處于高度統一的組織體狀態(張玉林,2010)。在這種不均衡的對抗下,農民在資本下鄉過程中一定程度上淪為“失語者”,無法表達自身訴求和維護權益,最終影響到城鄉一體化進程的推進和社會公平公正的實現。

資本下鄉作為改革開放以來的一種新生事物,發展時間較短,國內相關研究在2004年才開始出現,且主要集中在對資本下鄉的內涵、動因、困境及其影響的探討上。對于資本下鄉的內涵,一種觀點認為資本下鄉主要指的是財政資金的使用問題,即通過對國民收入分配格局和財政支出結構的調整來增加對農業、農村、農民的投入,以最終實現“工業反哺農業、城市支持農村”的目標(田成川,2006);另一種觀點認為,“資本下鄉”指地方政府引進各種城市企業集中租賃農民的承包地,大規模種植經濟作物或從事各種高投入、高附加值的現代農業現象(徐勇,2004)。對于資本下鄉的動因,部分學者認為追逐經濟效益是資本下鄉的主要原因,正是在政策推力、農村拉力與資本逐利內生動力的推動下,資本下鄉才成為熱潮(趙祥云、趙曉峰,2016)。但也有學者通過調查指出,地方政府的鼓勵才是資本下鄉的主要動因,政府的鼓勵并不基于經濟效益考量,而是源于政治與治理邏輯的推動,是地方政府響應中央“農業規模化”、“現代化”的被動之舉 (王海娟,2015)。然而,現實中資本下鄉所遭遇的問題不少,如:經營管理不善、土地流轉不穩定、外來資本與本土資源互動不暢,以及由于企業策略行為、政府過度干預、政企聯盟而導致的農民與企業、政府間利益沖突等(郭亮,2011)。這些問題若不能得到合理解決,極易引發社會矛盾,影響社會穩定。整體而言,資本下鄉有利也有弊,一方面可以促進農業增收、農業人力與技術資本的提升和農村合作性組織的發展,另一方面也有可能衍生小農擠出效應、公共利益受損及產業安全挑戰(涂圣偉,2014),還需要合理界定資本下鄉的范圍與邊界,加強社會規制,降低其負面影響。

有關農民危機應對行為,國外研究較為成熟。美國學者詹姆斯·斯科特就曾高度強調生存倫理的道德含義,認為“水深齊頸”的危機生存狀態是形塑農民“生存倫理”的基礎,而“生存倫理”進而成為農民應對行為發生的根本依據(Scott,1976)。在斯科特眼中,反抗問題不僅是一個卡路里和收入的問題,而是農民關于社會正義、權利與義務及互惠概念的問題(郭于華,2002)。 Almeida 和 Stearnsm(1998)將政治機會結構理論應用于對日本水俁病患者環境危機應對行為的分析,強調政治機會對應對策略結果的影響,即:當政治機會缺少時,應對策略的效果微弱;而當政治機會充足時,采取同樣策略的行為者,在與政府、企業交涉時往往底氣更足,最終實現目標的可能性也更大。對于農民應對外部危機的形式,國外學者通過對中國農村的調研發現,當前農民應對危機的行為日漸具有以政策為依據的“依法抗爭”的特點,并形成了訴諸上級的“調解策略”和訴諸農民自己的“直接策略”兩種形式(O’Brien和 Li,2006)。隨著社會結構的變化,農民危機應對行為形式不斷發生改變,更具有法律、政治上的合法性(O’ Brien,2008)。國內學者肖唐鏢(2003)通過對江西農民危機應對行為的考察發現,農民行為經歷了“三部曲”的變化,即:90年代初期以前,以單個人信訪為主;90年代中期以后,以施加壓力為特征的逼迫性行為為主;與此同時,暴力抗爭的對抗性行為也開始出現。與之相似,于建嶸(2007)以對湖南衡陽農民危機應對行為的考察為基礎,將農民行為劃分為三個歷史階段:1992年以前為“日常抵抗”階段;1992至1998年為“依法抗爭”或“合法的反抗”階段;1998年以后為“有組織抗爭”或“以法抗爭”階段。近年來,農民的危機應對行為在目標上有所變化,從以稅負問題為中心過渡到以土地問題為中心,從有關實際的利益侵害問題擴展到有關潛在的利益侵害問題,并日益表現出危機應對手段多樣化、組織方式快捷化、資源動員開放化、抗爭邊界離散化特點(應星,2011)。

綜上所述,國內外學界對于資本下鄉與農民危機應對問題進行了深入分析,但既有研究多是針對以上兩個問題單獨進行研究,僅有少數學者關注到二者之間的關系,如李云新和王曉璇(2015)指出,資本下鄉中的利益沖突主要集中在土地流轉、生產經營和收益分配等三個環節,根源在于分配規則模糊性,從而為強勢群體策略性分配利益提供了行為空間,基層政府和下鄉資本更易結盟以合謀利益,導致合理應對成為農民的理性選擇。但整體而言,此方面的案例分析與理論解釋仍較為缺乏,系統性分析不足。

二、 資本下鄉中的環境危機及其形成機制

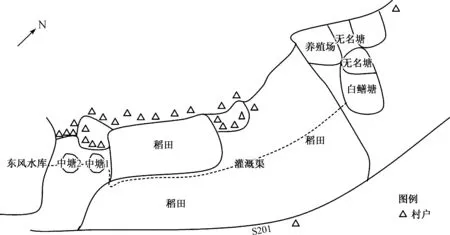

本文調查地點為湖南省汨羅市(縣級)S村,地處湖南省東北部,緊靠南洞庭湖東畔、汨羅江下游。根據村委會提供的資料,該村共有村民12戶,人口139人,其中,外出村民有83人,占村民總數59.7%;留守村民56人,占村民總數的40.3%,其中18歲以下與50歲以上占83.9%,18-50歲的青壯年留守村民只有9人,占16.1%。村內有水稻田約160畝,其中60畝以個人形式外包給其他村的種田大戶,外包價格為300元/畝;100畝由村民耕種,凈收入為400元/畝。村內還有旱地30畝,其中10畝退耕還林,另外20畝用于栽種玉米、芝麻、花生等,但多為滿足自家消費。除種植業外,兩戶村民養牛,年收入2000-4000元不等。過去該村生豬養殖戶較多,但近年因乳豬貴、市場波動大、風險大,養豬戶驟然減少。根據調查走訪發現,在留守的56個村民中,長期從事工副業的有13人,其余均不同程度地參與農業生產。務農村民中從事農業和養殖業的平均年收入不到5000元,外出村民家庭年收入平均3萬元左右,以收入比重評判的話,已經是工商業為主、農業為輔的狀態了。由此可見,S村具有當下中西部農村勞動力外流影響下“老人農業”和“空心村”的典型特點。

圖1 S村地理位置分布圖

資料來源:作者自制

1. 企業入駐的過程

J企業是一個生態農業科技有限公司,成立于2009年4月,注冊資金1200萬,主營生豬養殖業務。2012年,J企業與四川某生豬養殖公司合作,共同投資成立分公司,由四川某生豬養殖公司提供種豬,并按其要求擴建了養殖場。2014年被列為市農業產業化龍頭企業;2015年,公司總占地規模達200畝,年存欄生豬8250頭,年產優質種豬及商品肉豬2.3萬頭,成為150個現代農業特色產業園省級示范園之一,并獲100萬資金補貼。J企業主要向其他養殖場輸送乳豬,由四川公司提供種豬與養殖技術支持,憑借規模和區位優勢,企業效益一直較好。為擴大生產規模,J企業考慮到農村辦養殖場,恰逢此時,S村由于人口外流在村北側有一處閑置林地可以開發利用。另外,連通岳陽、長沙的省道S201途經S村,交通較為方便,從而成功將J企業吸引過來。

2009年,經鄉鎮政府和行政村同意,J企業派代表對S村進行了實地考察。隨后,村委代表召開了小組會議,考慮到植樹花費時間精力且收益較低,而租地給J企業卻能獲得一些經濟收益,且J企業口頭承諾環保技術可以達標,并提出幫助修路、護坡和修基臺以及養殖場建成后廢物處理所產生的沼氣免費供農戶使用等優惠條件,獲得了村小組的同意。2009年8月,J企業與S村正式簽訂了征地合同。合同中的重點內容如下:(1) 租山地200畝,價格為1000元/畝;(2) 租道路一條2.7畝,價格為2000元/畝;(3) 租種土地10畝,價格為3000元/畝;(4) 村里三處山塘供養殖場免費使用,而S村農田用水則由養殖場提供;(5) 租地部分植物由S村負責清理,如有歸屬糾紛、法律問題則由S村負責解決。

但在合同簽訂以后,J企業非但沒有兌現曾經許下的修路、護坡和修基臺的承諾,由于技術原因,沼氣供應也一直沒有供應。更為嚴重的問題是,生豬養殖場因在廢物處理方面存在問題而導致了環境污染。

2. 環境危機的形成及其表現

2012年,J企業正式入駐S村開始育豬,并將豬糞直接排放在山上,由于該山地勢較高,以致田地里都是豬糞。廢水也沒有按照環評報告所述(污水經三次凈化后可以直接飲用)的經河道排入汨羅江,而是直接排放在山塘中,并順溝渠流經農田、池塘,最終流入東風水庫。由于養豬廢棄物作為“有機肥”在農村一直被廣泛使用,因此,村民對此并未質疑,并直接使用養殖場排放的污水進行灌溉。2015年,距離養殖場不到100米的一家農戶發現井水呈綠色、發臭,相鄰農戶也陸續發現井水出現同樣情況,其中一家更為嚴重,井水發黑,幾天后仍有部分物質不沉淀。對此,三戶村民直接向J企業討說法,企業自知理虧,便用抽水機將被污染的井水抽出,并放入明礬沉淀,導致這三戶村民短期內不得不從其他農戶家取水,造成生活不便。其中一戶因多次向企業投訴,經協商由企業負責重新打了一口水井。實際上,自然環境對生豬養殖所產生的廢物廢水是具有一定的容納力的,但萬頭豬場的廢物廢水無疑已經大大超出當地的環境承載力。

此后事態不斷惡化,由于J企業所處地勢較高,位于下游東風水庫積雨地范圍內,養殖場廢水經山塘、灌溉渠匯入水庫,從而對當地水質產生一定影響。2016年7月暴雨過后,位于下游的東風水庫水質驟然變黑,承包水庫養魚的養殖戶發現上百條魚死亡,水質受到嚴重污染。東風水庫是該鎮居民生活和農田灌溉的主要水源,自來水廠每年從水庫取水以供使用。對此,鎮政府下令J企業進行整治,將廢水廢物運出,并將S村與水庫連接口堵住。但2017年4月J企業再次偷排污水流入水庫,鎮政府強制要求S村將池塘污水排空,導致村里水稻種植受到重創。

3. 企業粉飾與政府治理

(1) 企業下鄉所采用的粉飾手法

在資本下鄉過程中,J企業利用粉飾策略為自身穿上“制度合法”的外衣,并借用政策所鼓勵的話語體系進行宣傳,塑造了積極的正面形象。

一是借用“現代化技術”進行宣傳。禽畜養殖是我國重要的水體環境污染源。根據《中國環境年鑒》(2011-2014)上的數據,禽畜養殖COD排放量約占全國排放量的45%,氨氮排放量約占全國排放量的25%,禽畜養殖是COD和氨氮排放量的主要貢獻者(孫若梅,2017)。S村留守村民雖多為老年人,但也不會完全忽視建立養殖場對周圍環境的影響,J企業之所以能夠成功入駐與其所采用的宣傳策略有很大關系。一些村民回憶到:“那些老板給我們發了企業宣傳冊,說他們的養殖場由四川某生豬養殖公司提供技術支持,而那家公司在國內很有名氣,在全國開了很多家分公司,技術非常成熟。還保證說不僅廢物處理后產生的沼氣可以供應我們使用,而且處理后的廢水可以達國家三級標準,可供農田灌溉。由于我們村灌溉用水本來就少,想想他們能提供,那不是很好嘛,所以大家就同意了,沒想后來變成這樣。”

通過掛靠“畜禽標準化”、“生產有機復合肥”的重點龍頭企業,再加上“提供清潔能源與灌溉用水”承諾,企業構建了“現代化技術”的環境話語,并積極對此進行宣傳。但實際上,企業自運作之初就沒有將環保設施落實。對此,村民們表示當時被J企業所言的各種“現代化技術”所蒙騙了,根本沒有想過應該對其資質進行多方審核和評估。然而,村民們沒有看到,近年來無論是下鄉的工業技術還是環保政策,其建立和評價都是建立在外來的標準上,導致外來知識占據了制高點,他們實際上已經沒有決策的權力了。

二是運用“生態農業”作為掩護。相關研究證實,資本下鄉通常會運用國家主義邏輯,巧借中央政府在老百姓中的政治信任,來獲得當地農民的支持(馮小,2014)。在本案例中,J企業為能在S村站穩腳跟,便打著“生態農業”的旗號來取悅農民。2016年,J企業養殖產業園被評為“現代農業特色產業園省級示范園”,并順利獲得100萬的政府補貼。以“生態科技有限公司”命名的J企業,對自身采取的“生態農業”做出了如下解釋:“廢水:項目養殖區實施雨污分流,建設了初期雨水收集池。場內初期雨水經收集后進入初期雨水收集池沉淀處理。養殖廢水以及員工廁所下水均進入沼氣池發酵,不外排。除廁所以外的生活污水、多余的豬只飲水、廠區路面沖洗廢水、初期雨水進入污水處理系統處理達標排入廠門外無名水塘,經兩個無名水塘及白鱔塘三級沉淀后,排入司步塘,再穿越S201線排入桃林寺壩內,經桃林河最終排入汨羅江。外排廢水不進入下游水庫及其集雨范圍。固體廢物:項目建設了集糞池、化尸池、危廢暫存庫等。養殖產生的豬糞、除塵裝置回收的粉塵、污水處理設施污泥和沼氣池產生的沼渣、部分沼液作為原料生產有機肥,多余的沼液作為液體肥料出售。”

從表面上來看,企業獲得了政策與資金支持,政府通過生態補償措施(以財政資金支持促使企業實現廢物資源化)達到破解“經濟與發展”難題的目的,居民也因生態農業的引入獲得了就業機會,實現了三方共贏,但事實卻并非如此。在村民與政府的反對下,J企業已不敢明目張膽地將污物、污水排放在舊有地段,轉將部分污水、污物排放到其他林地,并時而偷排污水入灌溉渠、入水庫。“生態農業”與其具體實踐之間的巨大反差,使得村民對企業和政府都產生了懷疑。

(2) 地方政府表面化的治理行為

環保部門屬政府管轄,政府一方面承擔了經濟發展的任務,另一方面還充當“環境監管者”的角色,導致環保政策的實施面臨內在阻力。對于J企業的污染行為,當地政府在民眾舉報下對包括J企業養殖場在內的十家企業發布了整改通知,強調如不整改便進行強制拆除。這一通告讓村民看到了希望,但政府的作為卻是有限的,因為這僅僅是民眾壓力下的應急策略,而缺乏事前防控的長遠規劃。舉例而言,在2016年該市監測站發布違規建設項目清理整治表(豬場)中就已公示了2012年完成工程建設的J企業未批先建、未驗先投的違規事實,但J企業卻于2015年取得了市環保局批復的環保驗收,且參考數據正是來源于該監測站。同時,J企業作為市里的重點污染源,在經村民多次舉報、環保局取樣、鎮政府提出警告后,卻從未出現在環保局網站環境違法的公示材料中。在J企業委托環保局3次咨詢監測、市污染源日常環境監管隨機抽查、市污染源日常環境監管抽查中,也絲毫未提及環境污染問題。其他諸如省級示范園等稱號都是經過縣、市、省三級審查的,究竟是因為信息不對稱還是審查不嚴格,現在已無從得知。

2017年4月,隨著中央環保督察組的入駐,省環保廳、縣市環保局都展開了環保專項行動,取得了顯著成效。但不禁讓人懷疑,地方環保行動的最終目的究竟是保護環境還是應付上級檢查。地方政府在經濟發展與環境監管角色上的失衡,表現在現實中便是話語表達的傾向性。環保口號越喊越亮,環境污染卻得不到改善,環境保護行為仍多停留在表面上。當然地方政府也有其難言的苦衷,經濟要發展,環境也要保護,這本身就存在一些矛盾,再加上環保技術發展緩慢、企業環保成本高等因素,使得環境問題無法根治,這已經成為當前農村環境治理中的普遍現象(于華江、唐俊,2012)。對于S村而言,J企業屢次成為縣級、市級、省級生態企業典型,舉報無效、污染還在。村民體驗到的就是“現在環保力度很大”與“他們手續齊全、投資大、后臺硬,一時沒法動他”之間的巨大差異,導致村民對于地方政府的信任也在一次次的維權中耗盡。

三、 農民的應對行為策略及其困境

資本在下鄉過程中引發環境危機,受其影響最大的便是村民。在環境危機應對過程中,面對強勢的企業,村民采取了一系列行為策略。

1. 農民應對行為策略

(1) 集體商議

2016年5月,因租地合同糾紛,半數年輕人返鄉,此次契機使他們首次了解到養殖場的污染情況。由于缺乏畜禽養殖污染知識,許多年輕人開始在互聯網上進行搜索,了解到不達標的污水排放會持續污染地下水和農田,并進而威脅到村民的身體健康。當即建議村委召開會議,共同商議決定:一是不再開山塘水下放的閥門,不再使用養殖場排放的污水灌溉農田;二是對J企業獲得環保環評一事提出質疑,號召村民廣泛搜集J企業環境污染的罪證,尋求合法途徑,促使養殖場關停;三是推選出5名年輕人作為新代表,負責先向政府相關部門反映,并通過各自渠道尋求相關法律支持,于春節期間再解決此事。但因2016年7月水庫污染事件,鎮政府責令企業將污物運出村莊排放,環境污染得到一定程度的緩解,所以在2016年春節期間并沒有采取行動。直至2017年4月,企業再次偷排污水,污染村莊及水庫,嚴重影響村莊的水稻種植,村民才意識到坐以待斃不是長久之計。因此,再度召集部分年輕人于5月返鄉,商議趁中央環保督察組到來之際進行投訴,并在此之前通過向縣市省環保網站舉報、向鎮政府電話投訴、微博轉發、擋路等策略來解決這一“毒瘤”。

(2) 舉報與投訴

相關研究表明,當前農村的環境保護不斷遭受制度性歧視,農村環境治理長期處于邊緣化地位(王京歌,2017)。因此,在環境污染事件中,被視為“全能型”的政府其態度和行為是關鍵性的。自2015年井水污染事件發生后,村民多次舉報,環保局也多次下鄉,但只停留在取樣層面,并沒有給予村民有效反饋。至2017年5月,中央環境督察組入駐省政府,多位年輕人返鄉,再次到市環保局、省環境廳網站舉報J企業環境污染問題,終于在5月中旬收到市環境保護局受理環境污染的通知。同時,在律師指導下,村民負責人將環境污染資料與其他相關文件復印件郵寄省環保廳。但此后未發現任何真正的環保工作人員下鄉調查,網站上也沒有反饋。向環保部門舉報無果的村民隨后還多次向鎮政府與行政村村委投訴,但鎮政府與村委卻無意作為,會開了不少,問題卻沒怎么解決。

(3) 與企業對峙

因舉報與投訴無果,無法通過正式渠道維護環境權益,村民便開始通過與企業對峙方法來進行應對。但實際上,這一對峙行為早在投訴前就已經出現,只是態勢并不嚴重。根據村民所言的“以不講理謀求講理”的維權邏輯,十位留守村民曾多次堵塞道路、封住排污管道,以使企業對村民的環境污染投訴做出反饋,雖然最后這些承諾都未落實。2017年5月,村民聯合搭建路障,將J企業與外界的道路封鎖,阻擋生豬運輸,并日夜倒班守住“戰線”,以示決心。對此,J企業并沒有直接出面,而是聯系政府由鎮公安出面進行調解。實際上,村民只是對J企業不滿,而對政府并無對抗之心,也不想和公安發生沖突,最后紛紛離去。村里的年輕人也清醒地意識到,采取非合法性的應對方法具有法律風險,不是真正能解決問題的方式。

(4) 上訴

大部分的上訴“從哪里來、落到哪里去”,信訪投訴更多地是謀求通過上級政府的權力引起地方政府的重視,起到促進與監督作用。在村民與企業對峙無果后,由一位村民代表向中央環保督察組進行了電話舉報。次日,鎮長及其他領導首次出面,正如一位村民所說“沒有擺架子,過來后直接表明商談的態度”。在后續商談過程中也“不打官腔”,甚至表示“這個企業鎮上沒有管的‘權力’,這家企業雖然是經過了鎮上的審批,但也是因為上一任領導班子受到更高層的壓力”,明確表示要徹查污染問題。村民對商談全程進行了錄像,并最終達成以下幾條協議:第一,養殖場6天之內無條件關停;第二,養殖場提供相關手續、流轉合同、相關證件;第三,養殖場6個月之內治污整改,群眾監督;第四,未經村民同意、政府審批、環保未達到零排放,養殖場不得重開。

隨后,村民代表12人與J企業法人簽署協議,并經鎮政府蓋章,在律師指導下將協議與相關文件復印件郵寄至省環保廳與中央督察組郵箱。看似這一問題得到了解決,但J企業卻遲遲未將生豬完全清出,之后也未再見到政府的身影。這讓村民懷疑簽訂的協議是否只是企業的“緩兵之計”,地方政府是否真有直擊污染的決心。但不可否認的是,中央環保督察組雷厲風行的作風與層層傳導壓力的權力在村民環境危機應對中起到了決定性的作用,使村民看到了希望。

2. 農民應對行為困境

(1) 利益表達渠道不暢

通過對S村環境維權事件的分析發現,村民采取的是“依法應對”——以政策為依據的應對形式,其動因在于維護村民的切身利益訴求。在環境危機發生后,村民通過網絡搜索到大量政策性依據,并希望通過援引這些法規條例為其行為提供合法性支撐。但由于村民無法對于環境監測數據提出“科學的”反駁證據,也不具備除政府外其他合法環境維權的途徑,從而無法對企業、政府產生影響。在環境危機的應對過程中,農民多次向市環保局投訴,這一應對行為雖然得到了環保局的反饋,但并沒有對環境改善起到實際效果。在2017年5月湖南省環保最嚴格的“風頭”上,S村的網絡舉報最終被環保局受理了,卻并沒有因此而采取實際行動,農民所持有的監督投訴權利實際上落空。向鎮政府、行政村的投訴,所產生的影響也不過是一次次“無效”會議,敷衍了事。真正促使企業、政府改變態度是來自“上級”——中央環保監督組的壓力,但這一途徑具有非常態性,所產生的影響力也具有暫時性的特征。在將協議材料遞交中央環保監督組后,鎮政府未采取任何后續監督企業實施協議的行動,反而是呈現出與企業合作的態勢。

(2) “以法應對”能力不足

如上文所述,S村農民的應對行為主要以聚眾商討、舉報與投訴、與企業對峙為主,以微博傳播為輔,但最終促使環境危機應對有所效果的卻是“上訴”,整個過程中并未產生利用國家法律來抵制國家最基層政權的特征,S村村民“以法應對”能力不足具體表現在如下幾個方面:其一,在城市居民對環境危機的應對中所廣泛參與的媒體力量,卻未得到S村村民的重視,導致各種形式的宣傳在S村的集體運動過程中運用不足。其二,由于利益相關者主要集中在村內,導致村民缺少與其他污染受害者的聯合,在本鎮也未能形成足夠的輿論影響力,社會支持嚴重缺乏。其三,應對行為中缺少對法律的運用。目前雖有村民提出向J企業提起環境賠償,但法律維權耗時長、維權成本高、地方勢力強,使得村民對此抱有懷疑態度。其四,S村雖然推選出五位青年代表,但這些農村精英的組織、協調與談判能力并未得到充分展現。

(3) 村莊內部分化

調查發現,受到資本下鄉侵害的S村,并不是始終團結、一致對外的,由于利益分配與污染相關度不同,村民的態度也有所不同。首先,在利益分配方面,不同村民在J企業下鄉過程中所獲得的利益是不同的,個人與集體利益的斷裂使得村莊內部分化,導致村民在對抗企業時缺乏凝聚力。當初J企業與S村簽訂征地合同時,S村中出面的村民代表一共8人,其中3位年紀較輕的村民進入養殖場工作,勞動強度不大,每月2000元工資。一些村民斷言:“雖然說是8人為代表,但是實際上企業偷偷找其中3人談過,現在看來,就是給了好處,這3個人才一直對養殖場持贊成的態度。其中王某是流氓地痞樣的人,揚言企業不給好處就去告他,給他好處的話,村里事情他都可以擺平,企業就給了他每月2000元的工資,而且還不用去干活。”污染發生后,企業曾寄希望于通過王某來擺平此事,王某也曾威脅S村組長要求其撤銷上訴,但最終沒有成功,王某隨后被J企業解雇,由此導致其后來在與企業對峙過程中表現得分外主動,而另一位被“工作收買”的村民吳某卻在環境抗爭中始終站在企業一方,雖然未公開站在其他村民的對立面,但私下小動作不斷,成為企業在S村的眼線。其次,在污染相關度方面,村民間是存在差異的。雖然污染源相同,但因居住距離遠近、經濟收入來源等差別也存在影響的嚴重程度之分。調查發現,在留守的12戶村民中,有7戶以農業為主要收入來源,這7戶也是環境危機應對中最為堅定的主力軍。因村民打官司遇到瓶頸,村里動員每家每戶召回一位外出務工年輕人,以協力解決環境問題,但由于年輕人的生活重心已遷移到城市,普遍顧忌生意或工作,再加上回鄉維權的經濟成本較大,導致外出年輕人的應對行為強度明顯低于留守村民。總之,在本文所調查的村子中,由于青壯年村民的“不在場”,資本下鄉并未導致村莊自主性的激活(陸文榮、盧漢龍,2013),“空心村”的性質決定了其應對行為缺乏持久力,成為插曲式的,呈現出地方性、非持續性的特征(于建嶸,2008)。

四、 結語及政策含義

本文通過對湖南省S村農民環境危機應對行為的實地考察發現,雖然目前農民在其應對行為具有形式上的多樣性,但由于利益表達渠道不暢、“以法應對”能力不足以及村莊內部分化等原因,導致農民的應對行為很難對制度產生影響。從結果上看,S村農民的應對行為結果并不理想,雖然村民環境保護的訴求得到了暫時滿足,但當地政府在回應和介入過程中并沒有發揮應有的作用,下鄉企業的環保措施也沒有得到根本改變。綜合來看,農村環境問題難以解決的根本原因在于利益協調問題,肩負環境監督職責的地方政府出于發展經濟的考慮,執法不嚴、違法不究;下鄉企業出于降低生產成本的考慮,不顧環境危害隨意排放;“無主體的村莊”導致農民應對環境危機的能力不足。三方利益不協調且缺乏協調的機制,從而導致農村環境問題的解決陷入僵局。“資本下鄉”作為一種伴隨中國加入世貿組織后而產生的新生產形式,原是受到了國家政策的鼓勵和支持,但近年來鑒于“資本下鄉”對農村環境造成的負面影響,2016年和2017年中央一號文件都一再強調,要完善工商資本租賃農地準入、監管和風險防范機制,同時研究制定引導和規范工商資本投資農業農村的具體意見。因此,要解決這一問題,還需從政策層面進行引導與規范,具體可從以下幾個方面著手加以解決:

一是賦予農民參與監督的權力。農民環境權的賦予需要切實體現在企業進入、環境危機產生、環境危機應對等各個環節。對此,環保部門應做到公開透明,定期對監測數據予以公布。同時,應廣開農民參與監督的渠道,成立專門且獨立于政府之外的法律機構,從而有效擺脫地方社會權力與利益之網的束縛,以解決民眾維權難、成本高的問題。

二是完善社會監查機制。根據對S村環境危機和農民應對行為的研究發現,農民話語權缺失是環境問題固化的關鍵,中央環境督察組的批評性介入是目前促使地方政府有所作為的“良方”,同時,雖然在S村農民應對中沒有外部社會力量的介入,但在關注環保咨詢、參考其他案例的過程中,可以發現環保組織能有效提升農民話語權和督促地方政府。因此,完善社會監督機制是解決環境問題的重中之重。

三是堅持中央環保監查常態化。近兩年來中央環保監察效果顯著。僅入駐湖南省的中央環保督查組(2017年4月24日-5月24日)就收到信訪舉報7199件,核實合并后向湖南省環保廳轉辦4531件*具體可參見:霍桃:《中央第六環保督察組進駐結束,共接到舉報7199件,轉辦問題中涉及大氣污染最多》,http://www.hbt.hunan.gov.cn/new/ztzl/781/785/content_71616.html,2017年5月26日。,環境污染之嚴重、地方監管的缺位、公眾訴求之迫切、以往信訪渠道之狹窄可見一斑。作為公眾“難得”的政治機會,中央環保督察組的作用較為突出,不僅是為合法維權提供了機會,也極大地增強了公眾對政府的信心。堅定中央環保督察由非常態向常態過渡,是改變環保壓力層層遞減現狀的“利器”。

四是完善并落實環境執法。在S村環境危機中,村民曾多次向環保局舉報,環保局雖進行了取樣,卻沒有對明顯違規企業加以處罰,存在著有法不依、執法不嚴的問題。對此,必須大力加強環境執法隊伍建設,成立專業化的環境犯罪偵查隊伍。同時,嚴格環境監管執法,使從嚴執法成為今后環境監管的新常態。

五是構建多元治理模式。通過對其他相關環境污染案例的分析發現,全國性與地方性社會組織的聯合對于環境監督與維權作用突出。如“常州毒地案”就得到了來自自然之友環境研究所、中國生物多樣性保護與綠色發展基金會、中國政法大學環境資源法研究與服務中心、蘇州工業園區綠色江南公眾環境關注中心的支持,并因此取得巨大進展。因此,亟需在政府和企業之外引入第三方環保組織的參與。與村民相比,專業性民間環保組織具備社會監督、環境監測、法律維權等專業能力,同時在統計整理督辦情況、申請公開官方處罰文件、復查企業整改狀況、對整改不到位和新違規情況開展民間督察、進行環境維權等方面能發揮協助污染受害者監督政府的作用。

1. Almeida, P., and L.B Stearns. Political Opportunities and Local Grassroots Environmental Movements: The Case of Mi-namata.SocialProblems, 1998, 45(1):37-60.

2. O’ Brien, K. Popular protest in China.Cambridge:HarfordUniversityPress, 2008.

3. O’Brien, K., and L. Li. Rightful Resistance in Rural China.NewYorkandCambridge:CambridgeUniversityPress, 2006: 68.

4. Scott, J.C. The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia.NewHavenandLondon:YaleUniversityPress, 1976.

5. 馮小:《資本下鄉的策略選擇與資源動用 ——基于湖北省 S 鎮土地流轉的個案分析》,《南京農業大學學報(哲學社會科學版)》2014年第1期。

6. 郭亮:《資本下鄉與山林流轉:來自湖北S鎮的經驗 》,《社會》2011年第3期。

7. 郭于華:《道義經濟還是理性小農 重讀農民學經典論題》,《讀書》2002年第5期。

8. 韓冬梅、金韋秦:《中國農業農村環境保護政策分析》,《經濟研究參考》2013年第43期。

9. 李云新、王曉璇.:《資本下鄉中利益沖突的類型及發生機理研究》,《中州學刊》2015年第10期。

10. 陸文榮、盧漢龍:《部門下鄉、資本下鄉與農戶再合作——基于村社自主性的視角》,《中國農村觀察》2013年第2期。

11. 宋曉丹:《農村復雜利益結構影響下的基層政府環境行為》,《現代經濟探討》,2012年第10期。

12. 孫若梅:《畜禽養殖業生態補償的研究——以山東省煙臺市為例》,《生態經濟》2017年第3期。

13. 田成川:《新農村建設要處理要資本下鄉與農民進城的關系》,《宏觀經濟管理》2006年第11期。

14. 涂圣偉:《工商資本下鄉的適宜領域及其困境擺脫》,《改革》2014年第9期。

15. 王海娟:《資本下鄉的政治邏輯與治理邏輯》,《西南大學學報(社會科學版)》2015年第4期。

16. 王京歌:《環境正義視角下的農民環境權保護》,《河南大學學報(社會科學版)》2017年第3期。

17. 肖唐鏢:《二十年來中國大陸農村的政治穩定狀況》,《二十一世紀》2003年第4期。

18. 徐勇:《現代化視野中的“三農問題”》,《理論月刊》2004年第9期。

19. 應星:《“氣”與抗爭政治:當代中國鄉村社會穩定問題研究》,社會科學文獻出版社2011年。

20. 于華江、唐俊:《農民環境權保護視角下的鄉村環境治理》,《中國農業大學學報(社會科學版)》2012年第4期。

21. 于建嶸:《當代中國農民的“以法抗爭”——關于農民維權活動的一個解釋框架》,《文史博覽(理論)》2008年第12期。

22. 于建嶸:《當代中國農民的維權抗爭:湖南衡陽考察》,香港:中國文化出版2007年版。

23. 曾睿:《農村環境保護和農民參與的關聯度》,《重慶社會科學》2017年第2期。

24. 張玉林:《環境抗爭的中國經驗》,《學海》2010年第2期。

25. 趙祥云、趙曉峰:《資本下鄉真的能促進三農發展嗎》,《西北農林科技大學學報(社會科學版)》2016年第4期。