清掃天花板,洪秀全木璽在我家重見天日

1982年11月18日,新華社播發了一條簡明電訊:“太平天國天王洪秀全的‘旨準’木印璽,最近在南京文物普查中發現。”一石激起千重浪,引起了史學界和新聞界的轟動。

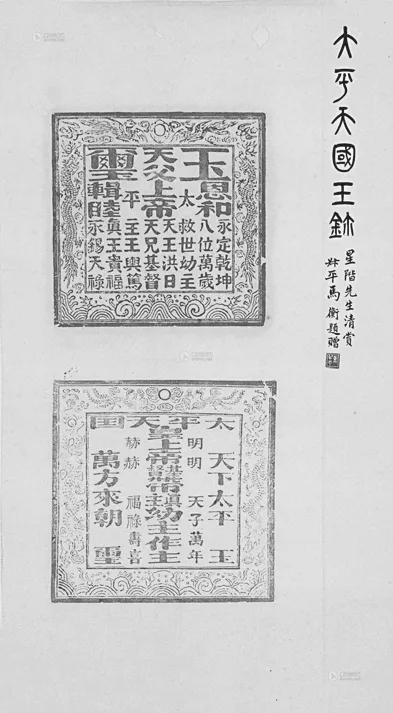

太平天國印璽(印拓)

據史料記載,天王洪秀全共有三枚印璽:金璽、玉璽與木璽。1864年湘軍攻克天京之后,金璽、玉璽被作為戰利品送往北京。第二年金璽在清廷軍機處被內盜出宮,熔為金條。玉璽現存于中國國家博物館。但對這枚玉璽,學界一直存有真偽的爭議。因而流失在民間的木璽顯得彌足珍貴,一百多年來沒有人知曉它的下落,而今突然毫無征兆地出現在人們的視野之中,不得不讓人歡欣鼓舞。

天王洪秀全木璽在南京瞻園路173號“出土”,是由一位名叫張大仁的中學教師打掃衛生時發現的,筆者青少年時期就是瞻園路173號的住戶,就居住在“出土”木印璽的屋內,張大仁是筆者的大哥,所以筆者從大哥那里得知了木印璽出現的前前后后。

南京瞻園路173號原址在南京太平天國歷史博物館的斜對面。太平天國歷史博物館曾是東王楊秀清的王府所在地,天王木璽出現之后,經史學家考證,瞻園路173號是太平天國的“刷書衙”,即印書館,繁忙之時印刷工人達百余名之多。

太平天國頒布了極其嚴格的書籍審查制度,所有書籍必須蓋上木印璽方可出版,否則一律以妖書論處。現存的太平天國文獻《天條書》《太平禮儀》《天朝田畝制度》等數10種天國國印書的首頁都蓋有天王的木印璽。

瞻園路173號是粉墻小瓦木質結構的清代建筑,迎門是座古色古香的二層小樓,雕花縷空門窗。入院的門在木樓右側,推開兩扇厚實的朱漆木門,迎面一個兩米來寬五六米長的細長走道,走道右壁中鑲著幾塊古石碑,靠門前的一塊尤為珍貴,常見業內人士專心致志地拓印。穿過走道,前后四進房屋,每進屋都有正廳、上下房、偏廂房,不同規格的小院。院落最后是一個花園,有幾件簡陋的假山石,石榴樹、桃樹,還有一口古井。令人惋惜的是,這一切在拆遷中蕩然無存了。

這兒原是個私宅,后收為國有,變為經租房。20世紀50年代,母親帶著我們一家六口住進瞻園路173號第三進東廂房。東廂房有兩道門,入門一窄長橫向小院,屋內東西向為磚墻結構,木天花木地板,一道木板墻將屋一隔為二,里屋方格玻璃推窗,外屋雕花木格窗,屋頂有一木斗形天窗。

在筆者的記憶里,這里發生過許多詭奇之事,記憶猶新的有三件。

有一年夏日,前院木樓上住戶竹竿上晾曬的衣褲全都不見了蹤影。衣褲是套晾在竹竿上的,竹竿的兩頭擱置在二樓走道木欄桿上,后來分析是盜賊所為,但樓上住戶緊緊相連,且因夏日炎炎,都開著門窗睡覺,門窗前過道狹窄,只要有人走動,地板相連,總會發出響動,睡覺的人極易驚醒,竟然無一人知曉。

第二件事發生在暑假,樓上有一小學生,早晨醒來,母親放在桌上給他當早餐的饅頭不翼而飛,一連幾日,天天如此。第四進屋的另一名學生懶覺睡醒,發現自家桌上有一饅頭,以為是家人所留,理所應當地填塞了肚皮。后來東窗事發,眾鄰里感到奇怪之余,一致推論為家貓所為。但一只家貓是如何將一只大饅頭叼在嘴中,從前樓樓上穿過三個院落,運送至第四進屋的方桌上,不得而知。

還有一件事發生在我身上。那年我還在上小學,學校開螢火晚會,我獨自回家很晚。當我走到173號門前,突然從水泥砌礅的高壓電柱后閃出一個白胡子老爺爺,胡子很長,長到齊胸。他穿著白色中式衣褲,手持一竹杖。他突然用竹杖敲打了一下我小腿,對著我念念有詞。我哪有膽量聽,早已嚇得魂飛魄散,脫兔似的逃回家。

我驚嚇得生了場病,一連幾日高燒不退,打針吃藥都不見效,家里人還為我操作了封建迷信的喊魂。高燒迷糊之時,總是看見花格窗上來來往往地穿梭著許多古代小人。多年后那個場景都清晰地記得,以致少年時期草木皆兵,只要天色已晚,都飛奔而歸。

1975年初夏,一連幾天南京城都在風雨中度過。那時我在插隊,聽大哥說,這一天夜晚雨越下越大,風雨中夾雜著電閃雷鳴,沒有夜生活,沒有電視娛樂的人們早早地上床就寢。突然一個炸雷,緊接著“轟”的一聲巨響,正在熟睡的大哥還沒有搞清狀況,只見東面的磚墻整個垮塌了。幸運的是,大哥的床緊貼著磚墻,而磚墻是往外倒去的,屋內人人平安。

日后還是雨,房管部門暫時無法修繕。沒了墻,整個家暴露在外。大哥不敢怠慢,日夜堅守。閑暇之時,他突發奇想,將天花板打掃一番,免得今后從縫隙中落灰落臭蟲。于是找來木梯,小心翼翼地爬入天花板,將陳年的灰塵慢慢地清掃出來。當他清掃到天窗木斗旁,發現了一只方形的木疙瘩,上面的塵土足足積有半寸厚,朝下的一面還刻有字跡。

他取下木疙瘩,原來是一枚大印。11.7厘米見方,2.4厘米厚,上刻雙鳳朝陽,邊飾五爪立龍,下為福山壽海,正方形雙框中正書“旨準”兩字。

我們兄弟曾討論過“旨準”二字,認為一定與皇帝有關,但在那個“破四舊,立四新”的年代,人們對文物認知匱乏,只知道涉及帝王將相、封資修的東西,沒有一件好東西。因而這枚印璽被長期棄置雜亂的工具箱中,當地板腐壞的時候,它還臨時承擔過墊床腿的大任。值得慶幸的是這枚天王印璽完好無損地被保留下來,倘若是在“文革”初期,恐難逃紅衛兵抄家時的噩運。

1982年8月,南京市全面開展文物古跡普查工作,各區也相應成立文物普查辦公室。雨花區文物普查辦公室因缺乏人手,擬從文教系統中抽調一名教師協助工作。不知是巧合還是天意,恰恰抽調了當時對文物知識不甚了解的我的大哥張大仁。

同年11月初,有位市民拿了一枚印章來到文物普查辦公室,尋求鑒定。文物鑒定人員仔細辨別后,說:“這是一枚古代印章,有收藏價值。”

“這也有收藏價值?我家里有一枚,比這大了許多,上面還刻有‘旨準’二字呢。”大哥深有觸動地說。

“真的假的?‘旨準’可是皇家印璽呀!”

大哥隨即趕回家中,翻騰出印璽。此時的印璽長期“窩居”在工具箱內,早已沾滿灰垢。于是,他認真地洗刷了一番,呈給了文物辦公室。

經鑒定,這果然不是一枚普通的印章,這是一枚太平天國天王印璽!文物界轟動了,消息很快傳到北京,年逾八旬的太平天國史專家羅爾綱老先生風塵仆仆地趕到南京。當他看到這枚被洗刷過的印璽時先吃了一驚,而后又開心地笑了,他看見了沒有洗刷掉的印泥。正是憑著殘留在角落的印泥,才鑒定出這枚印璽已經有著一百多年的歷史。