在路上

列寧格勒的勝利

文 邱苑婷 / 編輯 翁倩 rwzkhouchuang@126.com

抵達符拉迪沃斯托克是1月27日,沒有想象中寒冷。我們沿著主街道隨意漫步,路過鴿子翻飛的列寧雕塑廣場,朝著金角灣大橋的方向,右轉過馬路,穿過一道基督教風格的拱門——猛一抬眼,太平洋軍港就出現在被拱門和綠葉掩映的視線里。

凍住的冰面,凍住的軍艦,銀灰色金屬船身在太陽下反射出剛毅的光。原來海可以是堅硬的,我第一次有了這樣的念頭。正沉浸在諸如此類的思緒里,突然,一聲巨響,是電影中常出現的那種大炮轟炸的聲音,大地為之一震。在意識到之前,求生本能已經讓我一個激靈躲在了同伴身后:“這是什么!”

不遠處,軍艦如鋼鐵巨獸般巋然不動。再看炮管,似乎也不見硝煙的痕跡。但耳邊明明余威猶在,我幾乎是雙齒微顫地說了句:“不會是開戰了吧?”腦中倏然閃過人生可能結局之一種——因突如其來的戰事長久滯留國外、后半生在思念中煎熬度過的悲凄故事……

又過了十余秒,港口重歸平靜,仿佛剛才的巨響只是夢的一幀。沒有驚慌的尖叫,沒有逃命的奔忙,行人神色悠然,似乎受到驚嚇的只有我。掏出手機,12點整。原來,俄羅斯海軍要塞有正午鳴炮的傳統,這一傳統自彼得大帝時期延續至今。某種程度上,俄羅斯確實是一個重兵尚武與儀式感兼備的國度,比如,在烈士墓前獻花,也是俄羅斯新婚夫婦的習俗之一。

沒過多久,身后的廣場響起俄羅斯國歌。廣場臺階上方的角落里,人群漸漸聚集。最矚目的是一排穿軍裝的俄國士兵,都是年輕的面龐,兩頰凍出緋紅。圍觀群眾大多是銀發蒼蒼的耄耋之人,零下二十度的天氣,他們從頭到腳把自己裝備嚴實,但沒有一個人不莊重。老太太們涂上深紅色的口紅,施粉抹黛,披著貂皮大衣,儼然出席正式宴會的裝扮。在人群的縫隙間,時常能看到一抹鮮亮的色彩——紅的康乃馨,黃的菊花,粉白的百合,偶有一兩枝小心地被報紙裹著。

年輕士兵手里也握著花,臉上卻是一絲不茍地直視前方,有種一本正經裝嚴肅的可愛。他認真注視著的方向支著話筒架,國歌奏畢,陸續有人上前發表演講。我們明白過來,這是與某場紀念儀式的偶遇。紀念什么呢?臺上的俄語時而哀沉,時而激昂如詩歌,我們不明所以,惟一的線索是,“Leningrad”(列寧格勒)的俄語發音反復出現在每個人的講話里。

各種講話持續了約二十分鐘,國歌再次響起。大家脫帽致敬,自動排成幾列縱隊,緩緩向前挪步,把花獻上。我這才抬頭看——就在身右,十幾塊高大的黑色石碑橫成一排,每塊約三四米高,一塊接一塊,遠遠地延伸到廣場那頭,估摸有四五十米。這十幾塊黑碑自然組成了廣場的屏障與分界,將潛水艇博物館與軍港環抱其中;走近看,碑上小字密密麻麻,全是俄文姓名。所有的名字都面向大海。

人潮向碑前涌動,又漸漸退散。大多數花枝都堆在總紀念碑下,惟有一枝玫瑰被擱在了一塊姓名碑前,看上去孤零零的,卻滿是小心。放下這枝玫瑰時,那個人心中所念的名字,應該就藏在石碑的刻痕里吧。

我們沉默地站在他們身后,直到人群徹底散去。正準備動身離開時,一位弓腰而行、拄著拐杖的老太太抬眼看到我們,改變了方向,緩緩朝我們走來。她熱切又疑惑地往我們的眼里看,說了一大串俄語。仿若聽天書,但那個在講話中被重復了數次的“Leningrad”再次出現了。但她想問什么呢?我在心里不斷地猜,比如:你們也知道列寧格勒戰役嗎?你們是因為紀念列寧格勒戰役來到這里嗎?

我們只能抱歉地微笑。她眼神里滿是失望,輕輕晃著頭走開。

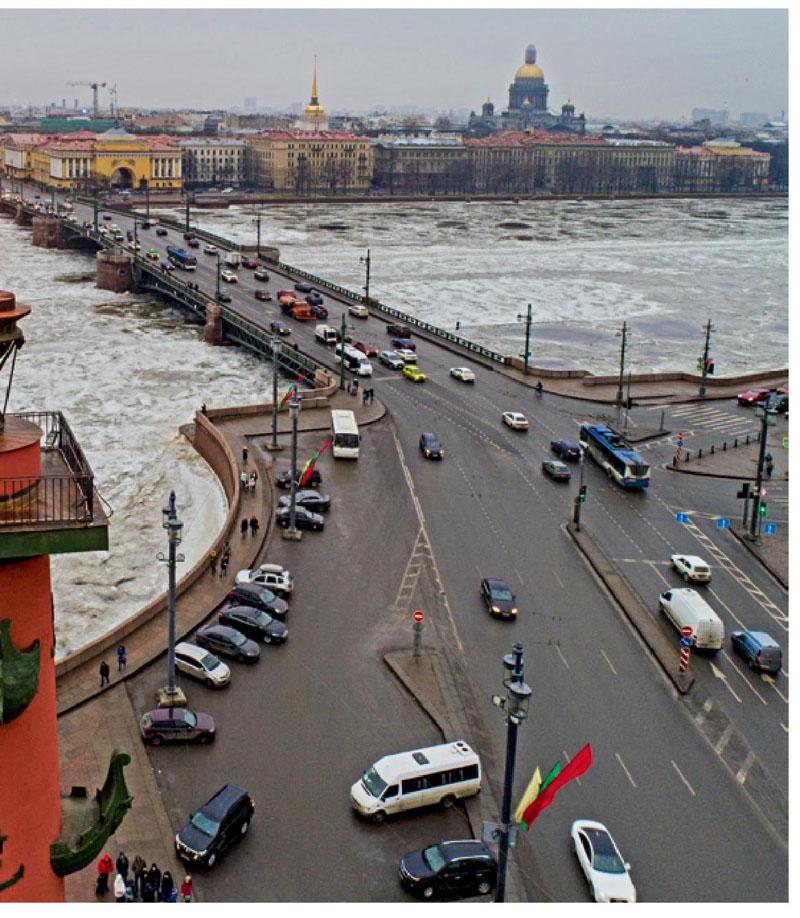

挺遺憾的,這樣想著,一直目送她的背影遠去。這才想起用手機查“列寧格勒”——二戰期間,德國納粹于1941年6月發起巴巴羅薩行動,入侵列寧格勒(今圣彼得堡),之后漫長的圍城戰一直持續了872天,破壞了公共設施、飲用水、能源及糧食供應,導致列寧格勒地區空前的大饑荒,造成多達150萬人死亡、140萬以上平民及士兵撤離,其中很多在撤離時死于轟炸及饑荒。這場圍城戰被列入世界歷史上最血腥的戰役,而解放列寧格勒的1月27日,則被俄羅斯聯邦政府列為了如今的“俄羅斯軍人榮譽日”。

是今天!有好幾個瞬間,我特別想跑上前告訴她,哪怕僅僅出于某種安慰:是的,正是因為列寧格勒。

抵達符拉迪沃斯托克是1月27日,沒有想象中寒冷。我們沿著主街道隨意漫步,路過鴿子翻飛的列寧雕塑廣場,朝著金角灣大橋的方向,右轉過馬路,穿過一道基督教風格的拱門——猛一抬眼,太平洋軍港就出現在被拱門和綠葉掩映的視線里。

凍住的冰面,凍住的軍艦,銀灰色金屬船身在太陽下反射出剛毅的光。原來海可以是堅硬的,我第一次有了這樣的念頭。正沉浸在諸如此類的思緒里,突然,一聲巨響,是電影中常出現的那種大炮轟炸的聲音,大地為之一震。在意識到之前,求生本能已經讓我一個激靈躲在了同伴身后:“這是什么!”

不遠處,軍艦如鋼鐵巨獸般巋然不動。再看炮管,似乎也不見硝煙的痕跡。但耳邊明明余威猶在,我幾乎是雙齒微顫地說了句:“不會是開戰了吧?”腦中倏然閃過人生可能結局之一種——因突如其來的戰事長久滯留國外、后半生在思念中煎熬度過的悲凄故事……

又過了十余秒,港口重歸平靜,仿佛剛才的巨響只是夢的一幀。沒有驚慌的尖叫,沒有逃命的奔忙,行人神色悠然,似乎受到驚嚇的只有我。掏出手機,12點整。原來,俄羅斯海軍要塞有正午鳴炮的傳統,這一傳統自彼得大帝時期延續至今。某種程度上,俄羅斯確實是一個重兵尚武與儀式感兼備的國度,比如,在烈士墓前獻花,也是俄羅斯新婚夫婦的習俗之一。

沒過多久,身后的廣場響起俄羅斯國歌。廣場臺階上方的角落里,人群漸漸聚集。最矚目的是一排穿軍裝的俄國士兵,都是年輕的面龐,兩頰凍出緋紅。圍觀群眾大多是銀發蒼蒼的耄耋之人,零下二十度的天氣,他們從頭到腳把自己裝備嚴實,但沒有一個人不莊重。老太太們涂上深紅色的口紅,施粉抹黛,披著貂皮大衣,儼然出席正式宴會的裝扮。在人群的縫隙間,時常能看到一抹鮮亮的色彩——紅的康乃馨,黃的菊花,粉白的百合,偶有一兩枝小心地被報紙裹著。

年輕士兵手里也握著花,臉上卻是一絲不茍地直視前方,有種一本正經裝嚴肅的可愛。他認真注視著的方向支著話筒架,國歌奏畢,陸續有人上前發表演講。我們明白過來,這是與某場紀念儀式的偶遇。紀念什么呢?臺上的俄語時而哀沉,時而激昂如詩歌,我們不明所以,惟一的線索是,“Leningrad”(列寧格勒)的俄語發音反復出現在每個人的講話里。

各種講話持續了約二十分鐘,國歌再次響起。大家脫帽致敬,自動排成幾列縱隊,緩緩向前挪步,把花獻上。我這才抬頭看——就在身右,十幾塊高大的黑色石碑橫成一排,每塊約三四米高,一塊接一塊,遠遠地延伸到廣場那頭,估摸有四五十米。這十幾塊黑碑自然組成了廣場的屏障與分界,將潛水艇博物館與軍港環抱其中;走近看,碑上小字密密麻麻,全是俄文姓名。所有的名字都面向大海。

人潮向碑前涌動,又漸漸退散。大多數花枝都堆在總紀念碑下,惟有一枝玫瑰被擱在了一塊姓名碑前,看上去孤零零的,卻滿是小心。放下這枝玫瑰時,那個人心中所念的名字,應該就藏在石碑的刻痕里吧。

我們沉默地站在他們身后,直到人群徹底散去。正準備動身離開時,一位弓腰而行、拄著拐杖的老太太抬眼看到我們,改變了方向,緩緩朝我們走來。她熱切又疑惑地往我們的眼里看,說了一大串俄語。仿若聽天書,但那個在講話中被重復了數次的“Leningrad”再次出現了。但她想問什么呢?我在心里不斷地猜,比如:你們也知道列寧格勒戰役嗎?你們是因為紀念列寧格勒戰役來到這里嗎?

我們只能抱歉地微笑。她眼神里滿是失望,輕輕晃著頭走開。

挺遺憾的,這樣想著,一直目送她的背影遠去。這才想起用手機查“列寧格勒”——二戰期間,德國納粹于1941年6月發起巴巴羅薩行動,入侵列寧格勒(今圣彼得堡),之后漫長的圍城戰一直持續了872天,破壞了公共設施、飲用水、能源及糧食供應,導致列寧格勒地區空前的大饑荒,造成多達150萬人死亡、140萬以上平民及士兵撤離,其中很多在撤離時死于轟炸及饑荒。這場圍城戰被列入世界歷史上最血腥的戰役,而解放列寧格勒的1月27日,則被俄羅斯聯邦政府列為了如今的“俄羅斯軍人榮譽日”。

是今天!有好幾個瞬間,我特別想跑上前告訴她,哪怕僅僅出于某種安慰:是的,正是因為列寧格勒。

Tips

符拉迪沃斯托克冬季氣溫在零下十度左右。由于地處遠東沿海,較西伯利亞內陸更為溫暖,體感溫度與中國東北的冬季相差不大,不必過分擔心寒冷問題。

潛水艇博物館處于軍港廣場,直接由潛水艇改造而成,票價100盧布,前半部分是潛水艇相關歷史的展覽館,往深處走可以體驗潛水艇內部構造。

俄羅斯火車站與票面統一使用莫斯科時間,與符拉迪沃斯托克當地使用的時間相差7小時,有意乘坐俄鐵一定要注意時間的差別。