用自己身體做實驗的科學(xué)家

礎(chǔ)德

科學(xué)進步與科技發(fā)明改變了我們的生活,我們在享受科學(xué)成果時是否會想到,許多發(fā)明是科學(xué)家們付出了巨大的代價換來的,甚至許多科學(xué)家用自己的身體做實驗。

用身體研究消化過程的科學(xué)家

斯帕蘭讓尼(1729~1799)是意大利生物學(xué)家。他研究動物和人的消化過程。他首先引入“消化液”一詞,認為消化液中含有某種能分解食物的化學(xué)成分,所謂消化就是消化液對食物的分解過程。這同腐敗現(xiàn)象有本質(zhì)的區(qū)別,他指出消化液是強烈防腐的。他用實驗證明消化速度不但同食物的性質(zhì)和消化液的多少有關(guān),而且還與溫度的高低有關(guān),而體溫是最適宜的溫度。他還指出,小腸的分泌物或許能完成全部消化過程。由于當(dāng)時的實驗條件和實驗方法較落后,斯帕蘭讓尼并沒有弄清楚胃液中究竟是什么物質(zhì)將食物消化了,直到50多年后,也就是1836年,德國生理學(xué)家施旺從胃液中提取出了消化蛋白質(zhì)的物質(zhì),后來稱為“胃蛋白酶”,從而揭開了胃的消化之謎。斯帕蘭讓尼最著名的以自己身體做的實驗是:他將食物密封在小的亞麻袋中,然后吞下袋子,在消化進行的不同時段拉出袋子。通過檢查袋子里面的食物在胃中停留一小時、兩小時等時間后的情況,他就能理解食物是怎樣被消化的。

將導(dǎo)管插入心臟的科學(xué)家

福斯曼(1904~1979) 是德國外科醫(yī)生 ,他曾提出了一個大膽的想法,將一根導(dǎo)管插入至心臟,通過這根管子可向心臟內(nèi)注入藥物或測量血壓,在當(dāng)時這種想法自然會被認為是瘋狂的。但為了證明這種技術(shù)的可行性,福斯曼決定在自己身上進行實驗。在對自己的前臂進行局部麻醉后,他將一根導(dǎo)管插入了肘前靜脈,并向內(nèi)推進了65厘米,直到他的心臟。隨后,為了證明所言不假,他帶著這根管子,不顧周遭人的尖叫聲,硬是來到了放射科,為這根插在他右心房內(nèi)的導(dǎo)管照了相(見左上圖)。在理論上這為不用外科手術(shù)研究病變心臟的結(jié)構(gòu)和功能提供了可能性。多年后,福斯曼與同是外科醫(yī)生的考南德和里查茲一起研究,并進一步改良了此項技術(shù)。后來,這3個人共同分享了1956年諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎。

人頭被砍下還會有感覺嗎?科學(xué)家用自己做了實驗

安托萬·拉瓦錫1743年出生在法國巴黎一個律師家庭,在5歲時母親過世而繼承了一筆財產(chǎn)。家人想讓他成為一名律師,但是他本人卻對自然科學(xué)更感興趣。1761年他進入巴黎大學(xué)法學(xué)院學(xué)習(xí),獲得律師資格。課余時間他繼續(xù)學(xué)習(xí)自然科學(xué),后來年僅25歲的拉瓦錫成為法蘭西科學(xué)院院士。

他在化學(xué)領(lǐng)域充分證明了自己是個天才,他給出了氧與氫的命名并預(yù)測了硅的存在。他提出了“元素”的定義,并按照這個定義發(fā)表了第一個現(xiàn)代化學(xué)元素列表。他的貢獻促使18世紀(jì)的化學(xué)更加物理及數(shù)學(xué)化。他創(chuàng)立氧化說以解釋燃燒等實驗現(xiàn)象,指出動物的呼吸實質(zhì)上是緩慢氧化。這些劃時代貢獻使得他成為歷史上最偉大的化學(xué)家。

1789年法國大革命爆發(fā),拉瓦錫因曾經(jīng)擔(dān)任過包稅官而自首入獄。1794年5月8日他被送上了斷頭臺。數(shù)學(xué)家拉格朗日痛心地說:“他們可以一眨眼就把他的頭砍下來,但他那樣的頭腦,100年也未必會再次出現(xiàn)。”

作為一位熱愛研究的科學(xué)家,他還想做人生最后一個實驗—拉瓦錫殺頭實驗。拉瓦錫對行刑者說:“人們都很好奇死亡,不知道被砍頭后還有沒有思想意識,我們做個實驗,當(dāng)我被砍頭之后你數(shù)一數(shù),我一共眨了多少下眼睛,說明我意識停留多少秒,這也算是我對人類科學(xué)做的最后一個貢獻,用我的死換來一項科學(xué)成果。”行刑者很感動,說一定會做到。拉瓦錫腦袋被砍下后,眼睛眨了十一下才不動了。行刑者記錄了他死亡的時間,這個實驗是用拉瓦錫生命換來的人類史上最昂貴的實驗。

喝下黃熱病患者嘔吐物的科學(xué)家

醫(yī)學(xué)研究員斯圖賓斯·弗思在自體實驗記錄中占據(jù)特殊地位。20世紀(jì)早期,弗思進行了一系列令人作嘔的實驗,來證明黃熱病并不傳染。

弗思將黃熱病患者的“新鮮黑色嘔吐物”倒在他胳膊上的一個破口上,結(jié)果他并沒有感染黃熱病。這次成功讓弗思變得更加大膽,他甚至把患者的嘔吐物倒入眼睛,并涂抹黃熱病患者的多種體液,例如血液、唾液、汗液和尿液等。他還甚至坐在冒著熱氣的新鮮嘔吐物里,雖然有點頭痛,但是并沒有感染黃熱病,身體依然非常棒。后來他甚至喝下黃熱病患者的嘔吐物,開始他是以藥丸的形式吞下這些嘔吐物,到后來他干脆直接喝患者的嘔吐物。由于一直沒有被感染上黃熱病,他認為他的推測是正確的。通過他的親身實驗,其他人也開始相信黃熱病不傳染,因此他獲得了醫(yī)學(xué)博士頭銜。但是最后證明,他的推測并不正確,因為黃熱病確實是一種傳染病 ,不過只有病毒直接進入血液才會被感染。

另一名自體實驗科學(xué)家—美國陸軍醫(yī)生耶西·拉齊爾證明黃熱病是一種傳染病。為了證明黃熱病可以傳染,拉齊爾故意讓一只傳染了黃熱病的蚊子叮咬他。具有諷刺意味的是,據(jù)說那只給拉齊爾致命一口的蚊子,并不是他喂養(yǎng)的實驗樣本,而是一只野生蚊子。

科學(xué)家的睡眠研究

人類睡眠現(xiàn)象自古存謎:睡眠規(guī)律究竟是習(xí)慣成自然,還是人體內(nèi)存在著生物鐘,決定著人日出而作、日落而息的規(guī)律?1938年,著名睡眠研究員內(nèi)森·克萊特曼和助手布魯斯·理查森一起搬進肯塔基州猛瑪洞窟里。克萊特曼想弄清楚,假如一天是28小時,是否人類可以適應(yīng)?這個洞穴位于36米深的地下,是實驗這種想法的理想之所:那里沒有自然光,而且溫度保持不變,因此他們根本無法得知什么時候是白天,什么時候是夜晚。然而,這并不是一個非常舒適的環(huán)境:他們不僅要與世隔絕,有可能患上幽閉恐怖癥,而且這兩名研究人員發(fā)現(xiàn),他們還必須與老鼠共用一張床。一個月后,他們從洞中走出來。結(jié)果發(fā)現(xiàn),克萊特曼在努力改變他的睡眠模式的時候,理查森已經(jīng)適應(yīng)了一天28小時的周期。他們的研究增加了人們對人類生理節(jié)奏的了解,為倒班工人提供了切實可行的建議。克萊特曼不僅進入洞穴,為了經(jīng)歷長時間的黑夜和白天,他后來還在潛水艇里和北極呆過一段時間。

吞下幽門螺旋桿菌的科學(xué)家

澳大利亞科學(xué)家巴里·馬歇爾1981年在皇家佩思醫(yī)院做內(nèi)科醫(yī)學(xué)研究生時遇到了羅賓·沃倫—一位對胃炎感興趣的病理學(xué)家。他們一起研究了與胃炎同時出現(xiàn)的螺旋桿菌。1982年,他們做出了幽門螺旋桿菌的初始培養(yǎng)體,并發(fā)表了關(guān)于胃潰瘍與胃癌是由幽門螺旋桿菌引起的假說。一般人們認為,胃潰瘍是由于生活方式不當(dāng)引起的,但是馬歇爾和沃倫相信幽門螺旋桿菌是導(dǎo)致胃潰瘍的主因。為了證明這個推測,他們必須研究這種細菌是如何影響一個健康人的。馬歇爾決定親自嘗試。馬歇爾在吞下幽門螺旋桿菌之前,為了避免被院方拒絕,他沒有告訴醫(yī)院道德規(guī)范委員會甚至自己的妻子他的真實動機。吞下細菌三天后,他仍沒出現(xiàn)什么問題,但是不久他就開始嘔吐,他妻子抱怨說,他的口氣非常難聞。10天后進行的活組織檢查證實,這種細菌已經(jīng)感染了他的胃,他患上了胃炎,如果不及時治療,最終會發(fā)展成胃潰瘍。又過了8年時間,馬歇爾和沃倫的理論才被人們普遍接受。不過他們的研究工作最終讓他們在2005年獲得了諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎。

用自己身體做蛇毒實驗的科學(xué)家

鮑爾·海斯德是美國一位研究蛇毒的科學(xué)家。他小時候看到全世界每年有成千上萬人被毒蛇咬死,就決心研究出一種抗毒藥。他想到人患了天花會產(chǎn)生免疫力,而讓毒蛇咬后能不能也產(chǎn)生免疫力呢?體內(nèi)產(chǎn)生的抗毒物質(zhì)能不能用來抵抗蛇毒呢?他認為這也是有可能的。因此,從15歲起,他就在自己身上注射微量的毒蛇腺體,并逐漸加大劑量與毒性。這種試驗是極其危險和痛苦的。每注射一次,他都要大病一場。各種蛇的蛇毒成分不同,作用方式也不同,每注射一種新的蛇毒,原來的抗毒物質(zhì)就不能勝任,又要經(jīng)受一種新的抗毒物質(zhì)折磨。他身上先后注射過28種蛇毒。經(jīng)過危險與痛苦的試驗,終于有了收獲。由于自身產(chǎn)生了抗毒性,眼鏡王蛇、印度藍蛇、澳洲虎蛇都咬過他,但每次他都從死神身邊逃了回來。藍蛇的毒性極大,海斯德是世界上唯一被藍蛇咬過而活著的人。他一共被毒蛇咬過130次,每次都安然無恙。海斯德對自己血液中的抗毒物質(zhì)進行分析,試制出一些抗蛇毒的藥物,已救治了很多被毒蛇咬傷的人。

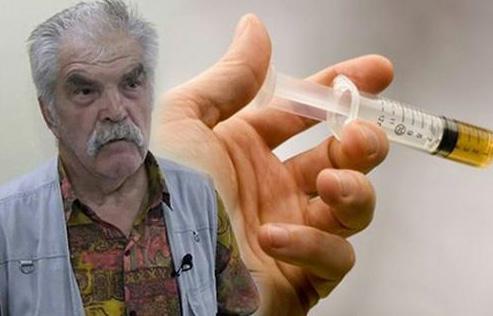

對自己注射百萬年前古菌的科學(xué)家

人人都渴望能夠永生,但是能夠有勇氣拿自己做實驗的人卻寥寥無幾。一位名叫布魯什科夫的科學(xué)家就是這寥寥無幾中的一分子。為了永生,他不惜給自己注射了有330萬年歷史的古菌。這種古老的細菌是他在幾年前從俄羅斯西伯利亞的永久冰凍層中發(fā)現(xiàn)的。注射了這種古菌后,他不但身體沒有發(fā)生異常,免疫力反而被強化了。能夠生存在幾百萬年前的西伯利亞,這種細菌必然有著極其旺盛的生命力,事實上,它的確是。根據(jù)實驗室的培養(yǎng),布魯什科夫發(fā)現(xiàn)這種細菌具有十分強大的生命力以及對周邊環(huán)境有著難以置信的適應(yīng)能力。在多次的動物實驗中,所有被注射的動物的免疫系統(tǒng)均得到了不同程度的強化。

在自己手臂植入芯片的科學(xué)家

1998年8月25日,英國雷丁大學(xué)控制論教授沃里克以自己為研究對象進行了一項全新的控制論實驗。他成功地將芯片植入自己手臂內(nèi)并獲得成功,進而成為世界上第一個體內(nèi)攜帶芯片的人。

沃里克是在局部麻醉的情況下,通過手術(shù)將芯片植入手臂的。芯片置于長23毫米、直徑3毫米的小型玻璃管內(nèi),管內(nèi)除了硅芯片之外,還有電磁線圈。

這項實驗持續(xù)時間為幾周。在這段時間內(nèi),沃里克教授將利用體內(nèi)攜帶的芯片,在其辦公室內(nèi)進行各種自動控制實驗。芯片內(nèi)含有64條指令,這些指令可通過特殊信號發(fā)出。傳感器接收指令后傳入一臺主控計算機。計算機便可根據(jù)指令進行開關(guān)房門或電燈、調(diào)節(jié)辦公室內(nèi)溫度等操作。科學(xué)家認為,在人體內(nèi)植入芯片的技術(shù)可望用于使殘疾人更好地照料自己的生活。

沃里克稱,此舉的目的是為了更好地研究人腦是如何感知和破譯計算機向其發(fā)送的電子脈沖信號。這是一項危險的手術(shù)。如果成功,將為人體修復(fù)等領(lǐng)域的研究開辟新的道路,而一旦失敗則意味著沃里克可能會因此遭受感染、截肢、神經(jīng)受損甚至大腦損傷的厄運。這枚“長”在手臂內(nèi)的芯片最終不負眾望完成了沃里克期待它完成的工作。它能感知和傳送大腦發(fā)出的相關(guān)信號,使沃里克可以通過思維來操控一些物體的運動。實驗顯示,在植入芯片6星期后,他的大腦就學(xué)會了破譯芯片發(fā)出的反饋信號,使他可以借助儀器用手臂來判斷自己與某樣物體之間的距離。

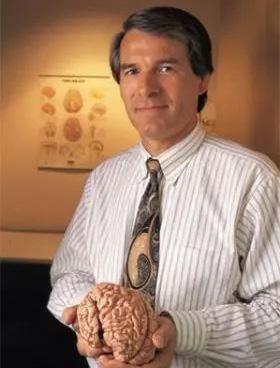

鋸開自己大腦插入電極的科學(xué)家

2014年,美國一位年近7旬的神經(jīng)學(xué)家菲爾·肯尼迪竟鋸開了自己的頭骨,往大腦內(nèi)植入了電極。他這么做是為了打造一個語音解碼器,可以讓不能發(fā)聲的患者通過腦機接口的方式重新“發(fā)聲”。在這之前,他已經(jīng)在這個領(lǐng)域研究了近30年,并取得了一定成果,是首屈一指的神經(jīng)學(xué)家。

20世紀(jì)90年代,他研發(fā)的“侵入式”腦機接口就曾讓一位嚴(yán)重癱瘓者學(xué)會了用大腦控制電腦光標(biāo)打字“發(fā)聲”。當(dāng)時整個科學(xué)界為之一振,許多媒體還稱他為“半機器人之父”。但是后來因一直找不到實驗對象,資金也幾近枯竭,他才出此下策對自己大腦開刀。為了躲開美國食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)的監(jiān)管,2014年他前往伯利茲,自費2.5萬美元聘請了一位外科醫(yī)生幫助他完成電極植入手術(shù)。不過這12個小時的手術(shù)并不太順利,肯尼迪醒來時竟失去了說話的能力。但肯尼迪表示,這個危險他早就料想到,已有心理準(zhǔn)備。醫(yī)生在肯尼迪腦部植入電極的副作用很嚴(yán)重,然而肯尼迪只休養(yǎng)了幾個月后,便又開始了另一場長達10小時的手術(shù)。這一次,肯尼迪的腦內(nèi)被成功地植入了多個電極。手術(shù)過后,他迫不及待地飛回家中,開始從自己的腦內(nèi)收集寶貴的數(shù)據(jù)。但是因為植入電極太多,手術(shù)后他的切口一直無法完全閉合,各種并發(fā)癥困擾著他。所以原本設(shè)定要在他腦內(nèi)待上幾年的電極,也只能逗留一個月。他又不得不花費9.4萬美元,要求醫(yī)生做了取出手術(shù)。但是醫(yī)生只能卸走他腦內(nèi)的電線、電源和收發(fā)器。那幾個錐形電極因為埋得太深的原因,將永遠留在肯尼迪的腦內(nèi)。

不過肯尼迪卻對這次自體實驗表示非常滿意。因為在那短短的一個月內(nèi),他就收集了近300個短單詞的相關(guān)神經(jīng)元數(shù)據(jù),并發(fā)布了重要的論文。當(dāng)肯尼迪把自體實驗的數(shù)據(jù)公布時,業(yè)內(nèi)研究者對此表示除了驚訝,還是驚訝。有的人說,肯尼迪在健康的人身上(即使是自己的身體)做實驗是違背道德的。也有人非常佩服他的勇氣,從他的身上,除了瘋狂還能看到堅定二字。

但無論評價是好是壞,他都堅持不放棄,他說“如果我放棄了,之前30年的努力都將化為泡影”。他希望自己的電極技術(shù)不僅可以幫助癱瘓患者,更希望能將人類推向真正的“賽博格”時代。

證明人體也會感染計算機病毒的科學(xué)家

英國瑞丁大學(xué)的科學(xué)家賈森博士將一枚改良過的動物身份識別芯片植入病毒碼,再把這個芯片植入自己的手臂中,結(jié)果發(fā)現(xiàn)這個中毒的芯片能將病毒傳到外部控制系統(tǒng),若其他植入人體的芯片與控制系統(tǒng)聯(lián)機,也可能跟著一起中毒。賈森博士預(yù)期這種人體植入芯片的技術(shù)在未來應(yīng)用會越來越廣泛,要避免這種芯片遭受病毒感染,恐怕還要發(fā)明更強的殺毒軟件才行。