宏基因組測序分析人參內生細菌組成及多樣性

郭偉強, 錢 瑋, 胡翠英, 陳子欣, 仲匯銀, 鞠 鑫

(蘇州科技大學化學生物與材料工程學院,江蘇蘇州 215009)

人參,屬五加科植物,在我國有數千年的藥用歷史,是傳統名貴藥材。人參具有調氣血、安精神、止驚悸等功效。近年來,現代藥理擴大人參的應用范圍和價值,研究發現人參具有抗腫瘤、抗炎癥、抑菌等多種作用[1-2]。人參有效成分主要集中于人參皂苷、多糖等,如人參皂苷Rg1、Rg3、Rh2、Re等。人參皂苷Rg1通過抑制AMPK/mTOR/PI3K通路減少血管緊張素Ⅱ誘導足細胞的自噬現象[3];人參皂苷Rg3下調胰島素一號增長因子的分泌,抑制骨髓瘤細胞增殖[4];人參皂苷Re在人永生化表皮細胞HaCaT中,能夠調控絲蛋白和半胱天冬 酶-14促進皮膚的保護功能[5];人參皂苷Rh2在結腸癌荷鼠抑制瘤模型中能夠減輕腫瘤相關抑郁癥狀[6]。

野生人參多分布于黑龍江、吉林、遼寧等地區,隨著人參種植技術的發展,栽培人參已在湖北、河南、河北等地區落戶。雖然人參的種植規模在擴大,但依然處于供不應求的狀況。此外,病蟲害、天氣等因素也嚴重影響人參的產量和品質[7]。

內生菌是一類可以在植物體內生存的微生物,且不會對宿主植物造成任何傷害。因其次生代謝產物中可能含有與宿主植物相同或相似的活性成分,而成為研究的熱點和重點[8]。因此,本試驗以非主產地栽培人參為研究對象,分析其內生細菌的組成和多樣性,以期為更好地開發利用有限的人參資源提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

人參為吉林長白山野生人參(購自安徽省亳州市中藥市場)和河南省南陽市栽培人參(由河南省南陽市栽培戶饋贈);細菌總DNA提取試劑盒,購自天根生化科技(北京)有限公司;宏基因組測序由上海美吉生物醫藥科技有限公司完成。

營養瓊脂(NA)培養基:10.0 g蛋白胨,3.0 g牛肉粉,5.0 g 氯化鈉,雙蒸水定容至1 L,pH值調至7.3。

1.2 試驗方法

1.2.1人參表面消毒及培養新鮮人參根莖經自來水沖洗后,用50%乙醇處理15 s,75%乙醇處理30 s。隨后,將人參于1% NaClO溶液中浸泡3 min,無菌水沖洗3~5次,收集沖洗廢液。將人參根莖剪成5 mm的小段置于NA液體培養基中,28 ℃,100 r/min培養14 d左右。

1.2.2人參內生細菌總DNA提取取5 mL上述培養液,1 000 r/min 離心1 min后,在菌體沉淀中加入200 μL緩沖液GA和20 μL蛋白酶K,振蕩;加入220 μL緩沖液GB,振蕩 15 s 后70 ℃水浴10 min;加入220 μL無水乙醇,振蕩15 s,轉至吸附柱中,隨后按說明書進行操作。使用紫外微量分光光度計檢測所提DNA的濃度和質量。

1.2.3宏基因組測序及數據分析利用細菌16Sr DNA引物338F(5′-ACTCCTACGGGGAGGCAGCA-3′)和806R(5′-GGACTACHVGGG TWTCTAAT-3′),進行PCR擴增。產物經膠回收后,使用Illimina PE250/PE300進行宏基因組測序。

測序所得有效數據進行OTUs(operational taxonomic units,簡稱OTUs)聚類分析,使用Greengene數據庫進行物種注釋,對OTUs進行豐度和Alpha多樣性分析。

2 結果與分析

2.1 測序結果及分析

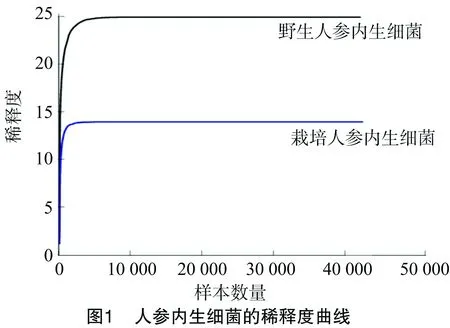

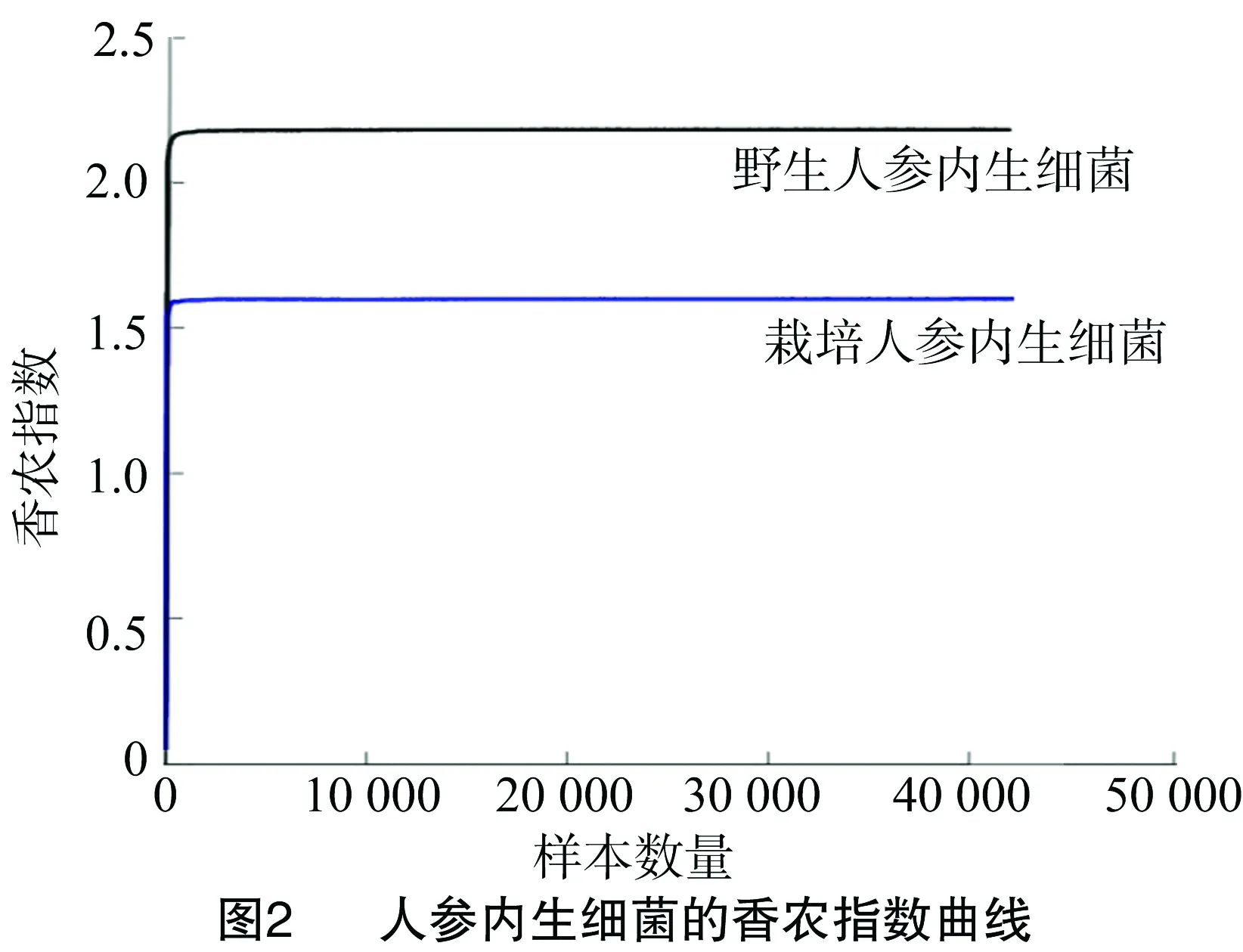

由圖1可知,隨著測序數量的增加,稀釋度曲線趨向平坦。香農指數(圖2)說明測序數據豐富,能夠反映人參內生細菌中的物種信息。

2.2 人參內生細菌的多樣性分析

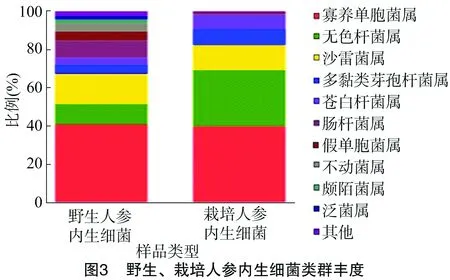

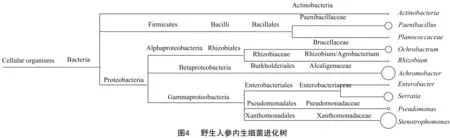

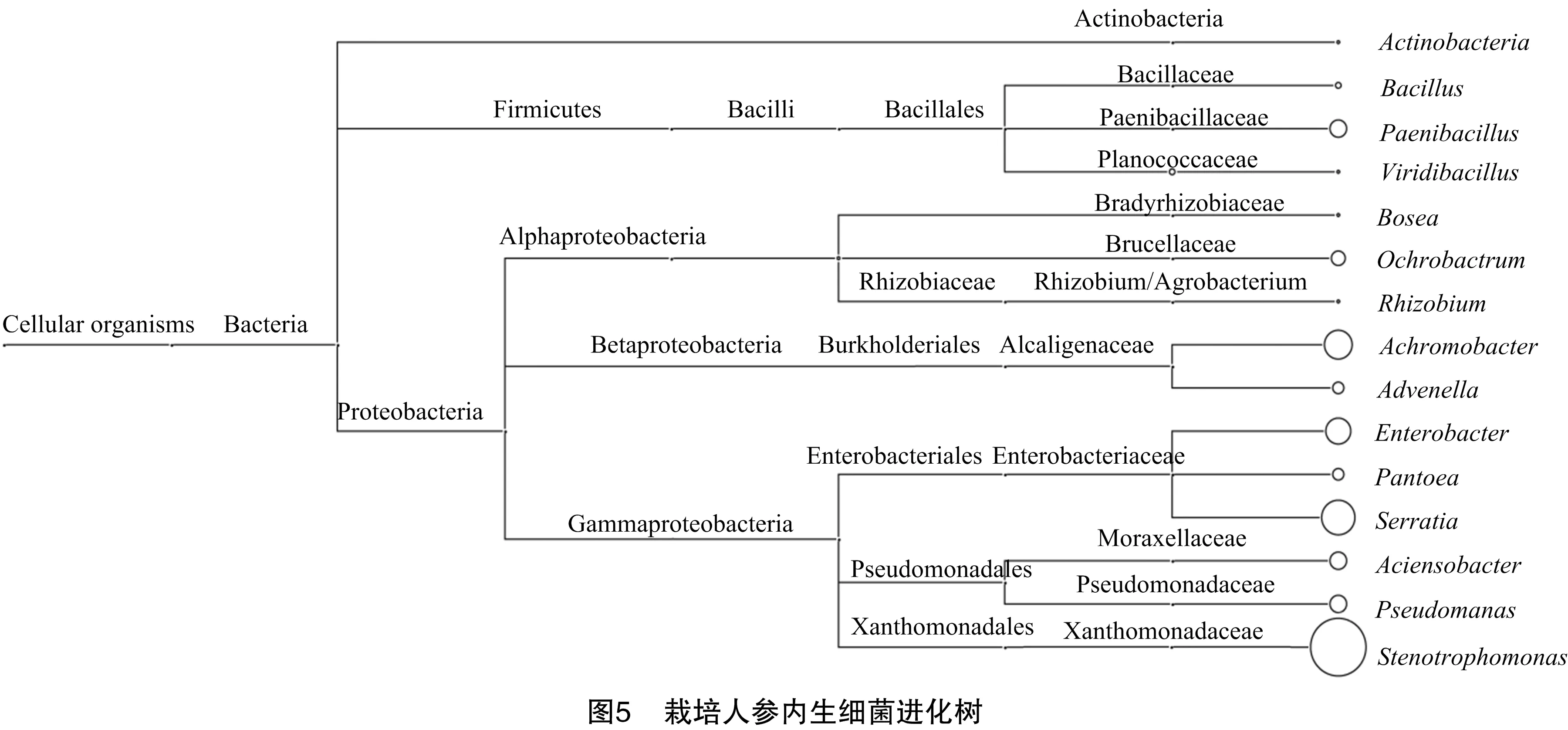

由圖3、圖4、圖5可知,在門的分類水平上,人參內生細菌多分布在變形菌門(Proteobacteria)、硬壁菌門(Firmicutes)、放線菌門(Actinobacteria)等門中,其中,野生人參內生細菌在上述門中的含量分別約為64%、29%、7%,栽培人參內生細菌在上述門中的含量分別約為56%、40%、4%。在綱的分類水平上,人參內生細菌多分布于放線菌綱(Actinobacteria)、α-變形菌綱(Alpha-proteobacteria)、芽孢桿菌綱(Bacilli)、β-變形菌綱(Beta-proteobacteria)、γ-變形菌綱(Gamma-proteobacteria)等綱中,其中,野生人參內生細菌在上述綱中的含量分別為 7%、14%、29%、7%、43%,栽培人參內生細菌在上述綱中的含量分別約為4%、16%、40%、8%、32%。在目的分類水平上,人參內生細菌主要分布在芽孢桿菌目(Bacillales)、伯克氏菌目(Burkholderiales)、腸桿菌目(Enterobacteriales)、微球菌目(Micrococcales)、假單胞菌目(Pseudomonadales)、根瘤菌目(Rhizobiales)、黃單胞桿菌目(Xanthomonadales)等目中,其中,野生人參內生細菌在上述目中的含量分別為29%、7%、14%、7%、14%、14%、14%,栽培人參內生細菌在上述目中的含量分別為40%、8%、12%、4%、12%、16%、8%。在科的分類水平上,野生人參內生細菌主要分布在產堿菌科(Alcaligenaceae)(7%)、布魯氏菌科(Brucellaceae)(7%)、腸桿菌科(Enterobacteriaceae)(14%)、微桿菌科(Microbacteriaceae)(7%)、類芽孢桿菌科(Paenibacillaceae)(21%)、動性球菌科(Planococcaceae)(7%)、假單胞菌科(Pseudomonadaceae)(14%)、根瘤菌科(Rhizobiaceae)(7%)、黃單胞桿菌科(Xanthomonadaceae)(14%)等科中;栽培人參內生細菌則多集中在產堿桿菌科(Alcaligenaceae)(8%)、芽孢桿菌科(Bacillaceae)(4%)、慢生根瘤菌科(Bradyrhizobiaceae)(4%)、布魯氏菌科(Brucellaceae)(4%)、腸桿菌科(Enterobacteriaceae)(12%)、微桿菌科(Microbacteriaceae)(4%)、莫拉菌科(Moraxellaceae)(4%)、類芽孢桿菌科(Paenibacillaceae)(28%)、動性球菌科(Planococcaceae)(8%)、假單胞桿菌科(Pseudomonadaceae)(8%)、根瘤菌科(Rhizobiaceae)(4%)、未分類根瘤菌科(Rhizobiaceae-unclassified)(4%)、黃單胞菌科(Xanthomonadaceae)(8%)等科中。從屬的分類水平來看,野生人參內生細菌在無色桿菌屬(Achromobacter)(7%)、腸桿菌屬(Enterobacter)(7%)、賴氨酸芽孢桿菌屬(Lysinibacillus)(7%)、微桿菌屬(Microbacterium)(7%)、蒼白桿菌屬(Ochrobactrum)(7%)、類芽孢桿菌屬(Paenibacillus)(21%)、假單胞菌屬(Pseudomonas)(14%)、根瘤菌屬(Rhizobium)(7%)、沙雷菌屬(Serratia)(7%)、寡養單胞菌屬(Stenotrophomonas)(14.%)等屬中均有分布;栽培人參內生細菌多集中于無色桿菌屬(4%)、不動菌屬(Acinetobacter)(4%)、頗陌菌屬(Advenella)(4%)、芽孢桿菌屬(Bacillus)(4%)、包西氏菌屬(Bosea)(4%)、腸桿菌屬(4%)、賴氨酸芽孢桿菌屬(4%)、微桿菌屬(4%)、蒼白桿菌屬(Ochrobactrum)(4%)、類芽孢桿菌屬(28%)、泛菌屬(4%)、假單胞菌屬(8%)、未分類根瘤菌屬(Rhizobium-unclassified)(4%)、根瘤菌屬(4%)、沙雷菌屬(4%)、寡養單胞菌屬(8%)、綠芽孢桿菌屬(Viridibacillus)(4%)等屬中。上述數據顯示,類芽孢桿菌屬、假單胞菌屬、寡養單胞菌屬在野生人參內生細菌和栽培人參內生細菌中均為優勢種群。

3 結論與討論

本研究以河南省栽培人參為代表,利用高通量測序技術進行16Sr RNA分析野生、栽培人參內生細菌的多樣性。結果顯示,在野性、栽培人參中內生細菌均具有豐富的遺傳多樣性,野生人參內生細菌含有類芽孢桿菌屬、假單胞菌屬、寡養單胞菌屬等10個細菌屬;栽培人參內生細菌含有類芽孢桿菌屬、寡養單胞菌屬等17個細菌屬。

該研究結果可以為深入研究, 開發人參內生細菌提供理論基礎和參考依據。

16S rRNA具有10個保守區域和9個高變區域,其高變區域隨種屬的差異而有固定的差異序列,因此,16S rRNA在研究細菌分類和系統發育等方面被認為是金標準。

人參被稱為“百草之王”,藥用價值廣泛,現代藥理研究顯示,人參具有抗腫瘤、抗炎癥、增加免疫力等作用;但因價格、蟲害等因素阻礙了人參的應用及推廣。近年來,隨著對內生菌研究的深入,人參內生菌中含有與人參功效相似的次生代謝產物,使人參內生菌成為熱點研究領域之一[9]。田磊等從人參內生細菌中篩選到1株具有ACC脫氫酶活性的熒光假單胞桿菌[10];王卓等發現2種人參內生真菌——GS-4和GS-22,其乙酸乙酯粗提物對人宮頸癌Hela細胞具有抑制作用,其半抑制濃度為60~140 μg/mL,這2種真菌分別為半裸鐮刀菌、半球菌[11];姜云等研究了來源于吉林省不同區域的人參內生細菌的多樣性,發現人參內生細菌分屬于18個種屬[12]。雖然有關人參內生細菌的研究較多,但關于野生、栽培人參內生細菌的多樣性及其之間的差異性等研究較少。作為人參內生細菌的差異性研究,本研究屬于首次。

本研究分析栽培人參與野生人參細菌多樣性的差異主要為,栽培人參細菌的豐度略高于野生人參細菌的豐度,栽培人參含有17個細菌種屬,其中類芽孢桿菌屬、寡養單胞菌屬等為優勢屬。這為人參內生細菌的開發和應用奠定了理論基礎,也為研究不同產地人參內生細菌的多樣性提供參考依據和試驗技術,對推廣人參栽培具有積極意義。

參考文獻:

[1]徐家翠. 人參化學成分的藥理活性及其含量積累的研究性進展[J]. 藥物與人,2015,28(1):43.

[2]占穎,劉春生,劉洋洋,等. 人參和三七活性成分與藥理作用對比研究進展[J]. 中國中醫藥科技,2014,21(6):711-712.

[3]Mao N,Tan R Z,Wang S Q,et al. Ginsenoside Rg1 inhibits angiotensin Ⅱ-induced podocyte autophagy via AMPK/mTOR/PI3K pathway[J]. Cell Biology International,2016,40(8):917-925.

[4]Li Y,Yang T,Li J,et al. Inhibition of multiple myeloma cell proliferation by ginsenoside Rg3 via reduction in the secretion of IGF-1[J]. Molecular Medicine Reports,2016,14(3):2222-2230.

[5]Oh Y,Lim H W,Kim K,et al. Ginsenoside Re improves skin barrier function in HaCaT keratinocytes under normal growth conditions[J]. Bioscience Biotechnology and Biochemistry,2016,80(11):2165-2167.

[6]Wang J,Chen Y,Dai C,et al. Ginsenoside Rh2 alleviates tumor associated depression in a mouse model of colorectal carcinoma[J]. American Journal of Translational Research,2016,8(5):2189-2195.

[7]邵天蔚,李勇. 利用生防微生物防治人參根部病害的研究進展[J]. 中國現代中藥,2016,18(3):383-386.

[8]Waterman C,Calcul L,Beau J,et al. Miniaturized cultivation of microbiota for antimalarial drug discovery[J]. Medicinal Research Reviews,2016,36(1):144-168.

[9]潘曉曦,關一鳴,張舒娜,等. 人參內生菌研究現狀與展望[J].人參研究,2014(3):52-55.

[10]田磊,姜云,陳長卿,等. 一株人參內生1-氨基環丙烷-1-1羧酸(ACC)脫氨酶活性細菌的篩選、鑒定及其對宿主生長的影響[J]. 微生物學報,2014,54(7):760-769.

[11]王卓,于慧美,劉鼎,等. 人參內生真菌的分離及其抗腫瘤活性研究[J]. 中國現代中藥,2013,15(9):748-751.

[12]姜云,尹望,陳長卿,等. 人參內生可培養細菌16S rDNA-RFLP分析[J]. 東北林業大學學報,2012,40(8):34-39.