區域農地規模經營適宜性及精確分區研究

——以江蘇省睢寧縣為例

張 星, 汪應宏, 陳 浮, 張 敏, 錢 勇

(1.中國礦業大學環境與測繪學院,江蘇徐州 221116; 2.江蘇省睢寧縣國土資源局,江蘇睢寧 221200)

農業適度規模經營是我國在經濟發展新常態和資源環境約束趨緊背景下的重要選擇。雖然關于農業規模經營必要性的爭議一直存在[1-3],但不可否認的是,通過土地集中進行的大面積耕種符合農業產業化和現代農業的要求。然而,是否施行規模化經營、經營的適宜規模是多少在不同地區甚至相同地區內的不同區域會呈現較大差異[4-6]。但由于我國的規模化經營大多由政府優惠政策扶持或用行政手段強制推行[7],在科學規劃論證不充分的情況下,部分地區出現了規模經營空間分布不合理、土地質量無法滿足經營主體需求等現象,這背離了開展適度規模經營的初衷[8]。因此,合理評估區域耕地資源稟賦,將土地規模經營與地理空間進行結合,厘定農地規模經營的適宜區域就顯得尤為重要。

目前國內土地規模經營的研究集中在對于土地適度規模經營的尺度[9-10]、規模經營的模式和途徑的探討[11-15],這些研究大量使用了數學統計方法和模型,極大地豐富了我國農地適度規模經營的理論和實踐。但關于區域農地規模化經營區域劃分的研究則較為鮮見。為數不多的研究也都采用了評價-分級-分區的分析范式,在劃分區域時則采取了定性的方法[16-17]。為了完善相關研究,更合理地厘定區域規模化生產空間格局,本研究通過建立規模化經營適宜性指標體系,在對研究區域所有耕地圖斑進行評價的基礎上,利用GIS平臺,通過熱點分析工具識別規模經營適宜性評價的高值和低值集聚區,劃分各級規模經營適宜區,并提出相應的土地規模經營策略,以期為政府部門推進規模化經營、調整農村生產空間提供科學依據。

1 研究區概況

研究區域位于江蘇省睢寧縣姚集鎮,34°01′~34°08′N,117°49′~117°53′E,地勢北高南低,北部為紅黏土高亢地帶,南部為黃緩沖低洼鹽堿地帶。2014年末總人口為10.09萬人,其中鄉村人口7.08萬人。耕地總面積8 941 hm2,旱地占81.4%。黃河故道流域是傳統的貧困帶,人口外流十分普遍。近幾年姚集鎮大力開展農村適度規模土地綜合整治,改善了農業生產條件,提升了農民農地流轉意愿,為規模化經營打下了較好的基礎。

2 研究方法與數據來源

2.1 研究方法

2.1.1評價指標體系及量化標準構建耕地規模化經營的適宜性主要由耕地自身條件決定。首先,耕地應該具有較好的自然質量,對于產業化、規模化經營的土地而言,保持良好的土地持續產出能力非常重要;其次,耕地應該具有較好的空間形態,例如田塊形狀規整利于農業生產的機械化運作;最后,良好的區位條件是農業機械化生產、產品運輸的基礎,適宜規模化經營的耕地應該靠近中心村鎮或主要交通干道[18]。因此,本研究從自然質量、空間形態、區位條件3個方面構建土地規模化經營適宜性評價指標體系。

研究采用[0,100]的閉合區間實現指標屬性分值到耕地適宜性評價分值之間的轉換。由于各指標對耕地適宜性的作用方式和影響程度不同,所以采取不同標準實現屬性值向耕地質量評價分值換算(表1),實現不同指標對耕地規模經營適宜性影響的定量描述。結合各具體指標的分值及權重值,根據公式(1)測算姚集鎮所有耕地圖斑的自然質量、空間形態、區位條件分值以及規模經營適宜性分值。

表1 姚集鎮耕地規模經營適宜性評價體系及量化標準

注:自然質量各項指標分級依據《睢寧縣耕地質量評價更新技術方案》確定;各指標權重采用專家打分法得到;其中空間形態計算參考張正鋒等的研究結論[19-20],區位條件計算參考孔祥斌等的研究結論[21];對于空間形態以及區位條件的指標分級標準,參考了奉婷等的研究結論[22]。

(1)

式中:SQi是第i個圖斑的規模經營適宜性分值,Zij是第j項指標的分值,Wij是第j項指標的權重,m是指標數量。

2.1.2熱點分析耕地規模化經營需要在土地流轉的基礎上實現耕地斑塊的集聚和集中連片,進行統一的生產管理。因此,最適宜規模化經營的區域是適宜性高值斑塊相鄰的集聚區。熱點分析是識別具有統計顯著性的高值(熱點)和低值(冷點)的良好空間聚類方法[23]。依據熱點分析結果,以90%的置信水平(Gi-Bin)為分界,劃分不同的規模經營適宜性區域。這不僅能體現規模經營需要的耕地集中,也可以減小定性分級劃區的誤差。

2.2 數據來源

(1)1 ∶10 000姚集鎮土地利用現狀圖(源自2014年睢寧縣土地變更調查矢量數據庫),獲取耕地地塊、現狀公路及鎮區分布點等基礎底圖數據;(2)1 ∶10 000姚集鎮地形圖,獲取耕地地形坡度數據;(3)2012年睢寧縣耕地質量年度更新成果,獲得土壤pH值、土壤有機質含量、灌溉保證率、排水條件等耕地自然質量分值數據;(4)睢寧縣城鄉統籌空間規劃報告。

3 結果與分析

3.1 規模經營適宜性評價與分析

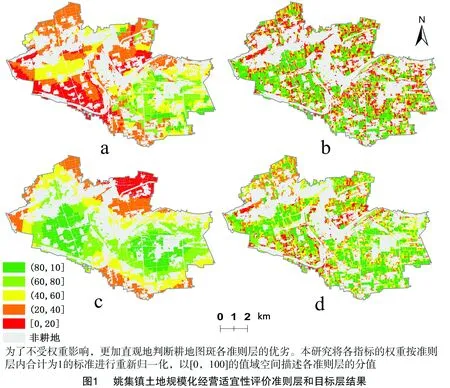

利用ArcGIS10.2軟件,將耕地規模經營適宜性分值和各準則層分值在空間上進行表達(圖1)。姚集鎮耕地的自然質量分值呈現西北低、東南高的態勢(圖1-a),這與北高南低的地勢和黃河故道南北土壤質地差異關系較大。耕地空間形態分值差異較大,但北部山區明顯集聚低值區,這主要是由于山地地區耕地連片度過低(圖1-b)。區位條件分值由于受姚集鎮區和張圩建成區位置以及通過鎮區的主要公路影響,整體呈現“雙峰”布局(圖1-c)。受到疊加影響,耕地規模經營適宜性分值在姚集鎮區和張圩建成區周邊呈現出較為明顯的高值區域,而北部山區以及黃河故道周邊則呈現出較為分散的低值區域(圖1-d)。

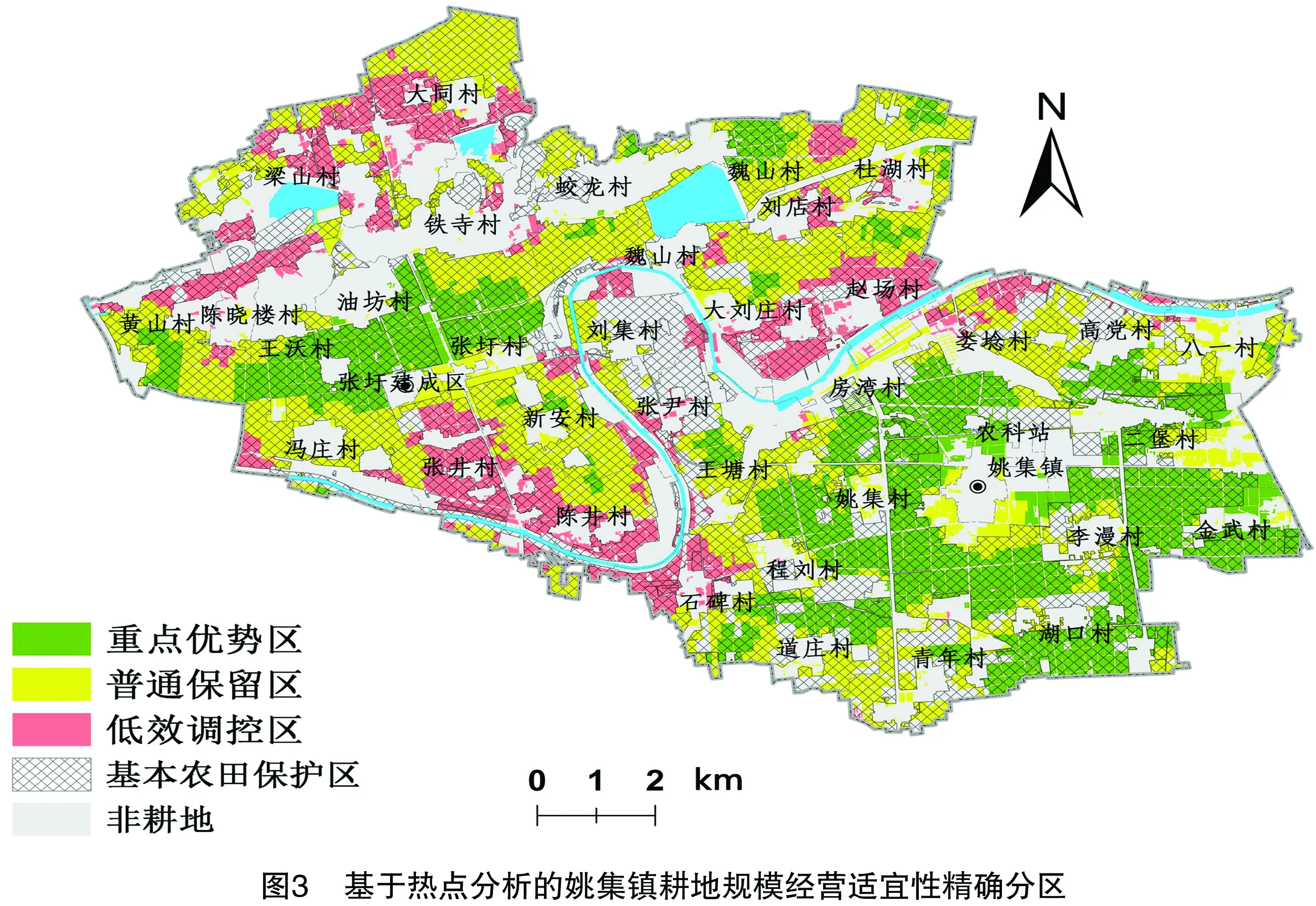

3.2 基于熱點分析的規模經營適宜性分區

通過ArcGIS 10.2軟件進行熱點分析,各區域空間集聚的置信水平如圖2所示。根據熱點和冷點區域的空間分布以及相應的置信水平(Gi-Bin)將鎮域內耕地劃分為3類區域。置信水平在90%以上的熱點區域劃為重點優勢區,主要集中在張圩建成區以北的平原地帶和姚集鎮鎮區周圍的環狀地區,規模經營適宜性普遍較好;不顯著區域劃入普通保留區,主要分布在以梁山村、鍋山村為中心的周邊環形區域,區內各耕地斑塊的規模經營適宜性差異較大;置信水平在90%以上的冷點區域劃入低效調控區,主要分布在地形條件和土地質量較差的梁山村、大同村、鐵寺村等地,以及黃河故道沿線的部分區域,該區域耕地斑塊的規模經營適宜性普遍較差(圖3)。

3.3 當前適度規模經營的建議

在農業生產實踐中,由于耕地圖斑權屬不同或細微線狀地物(如田坎、溝渠、田間小路等)隔離,即使在實際中處于線相鄰狀態的耕地在土地利用調查中也會被劃為分離的圖斑。這些“假分離”的耕地圖斑更易施行土地規模經營。本研究通過ArcGIS 10.2軟件對3個區域內的耕地圖斑進行合并,然后通過拆分多部件要素,得到2 042個在空間上完全獨立的耕地圖斑,這樣就去除耕地圖斑的“假分離”狀態。處理之后,耕地斑塊數量、面積均發生了較大變化(表2)。這種變化間接體現了各區域內施行耕地規模化經營的潛力。本研究依據各區域的規模化經營條件和潛力對3種區域提出相應的土地規模化經營策略。

3.3.1重點優勢區該區域耕地自然質量較好,特別是廢黃河南部區域農田基礎設施齊全,農田利用狀況較好。同時耕地斑塊面積普遍較大,斑塊面積平均值和斑塊面積最大值在合并前后變化最大,說明該區域內耕地斑塊連片度較高。對于該區耕地,應采取適當的管理監督措施,制定控制性詳細規劃,加大道路、電力、灌溉等大型基礎設施投入,使這部分優質農田維持現狀。區域內最大耕地斑塊面積達到 61.72 hm2,如果將部分田間小路與耕地斑塊合并,最大斑塊面積可達到100 hm2。平原區該級別的耕地集中連片區應采用大型農業企業規模經營的模式[24],可通過村委會牽頭建立集體經濟組織與大型農業企業接洽,引入大型農業機械設備經營,在村域建立土地承包經營權流轉信息收集、發布的平臺,對區域內土地流轉制定鼓勵措施,特別是獎勵大規模流轉的用地主體,使該區域發展為全鎮土地規模化經營的優質示范區。

3.3.2普通保留區該區域內耕地分布較為分散,耕地規模經營適宜性的空間差異較大。雖然這部分土地規模經營條件較弱,但不存在明顯的經營限制。對于該區域內耕地,可通過土地合理流轉,重點發展經營規模在5~10 hm2的家庭農場。通過政策吸引返鄉農民工回村創業,培育村內種植能手,以技術培訓、跟蹤服務形成農村土地規模化經營的保障機制,開發區域內土地規模經營潛力。對于大規模耕地斑塊,可有針對性地對質量較低區域的土地施行土地平整、降低耕地坡度、改善土壤理化性質等土地整治措施,若耕地規模經營的條件改善,則可參考重點優勢區模式進行規模化經營。

3.3.3低效調控區這部分區域耕地斑塊面積普遍偏小,由于存在自然質量差、坡度較大、空間連片度低等規模化經營的限制條件,而改善土地條件需要投入大量資金,開展土地規模化經營成本過高,因此不適合開展土地大規模經營。區域內可通過農戶之間自愿、就近、連片置換,配合藥材、花卉種植業發展特色農業。該區域最大耕地斑塊面積仍然較大,對于這部分耕地, 可適當推廣規模增益較少且對土地質量要求較低的農作物,如大棚蔬菜、食用菌等。

表2 3種區域耕地圖斑合并前后屬性變化

4 結論

本研究從自然質量、空間形態、區位條件3方面建立耕地規模經營適宜性指標體系,舍棄評價-分級-分區的分析范式,在對姚集鎮耕地圖斑評價的基礎上,基于GIS平臺引入熱點分析工具對鎮域內所有耕地進行規模經營適宜性分區,并提出相應的規模經營策略。結果表明:姚集鎮所有耕地可劃分為重點優勢區、普通保留區和低效調控區。其中重點優勢區的經營規模可達到50~100 hm2,適宜引入大型農業生產企業進行大規模生產經營;普通保留區內的耕地需要進行土地整治以挖掘規模化經營潛力,重點發展經營規模在5~10 hm2的家庭農場;低效調控區則不適宜開展規模化經營,可適當推廣規模增益較少且對土地質量要求較低的農作物,同時建設項目必須占用耕地時應優先考慮此區域內耕地。

從當前土地規模經營實踐來看,應在地區間或同一地區的不同區域間施行差異化對待。適宜推廣區域要大力培育經營主體、鼓勵土地流轉。不適宜規模經營區域則需要避免政府強制推廣,以農民自愿進行土地流轉為主。各地政府在制定土地規模經營政策和規劃時,需要充分論證當地耕地規模經營的適宜性,對不同的適宜性區域施行差別化政策,不要一味追求大規模經營。

參考文獻:

[1]劉鳳芹. 農業土地規模經營的條件與效果研究:以東北農村為例[J]. 管理世界,2006(9):71-79.

[2]梅建明. 再論農地適度規模經營——兼評當前流行的“土地規模經營危害論”[J]. 中國農村經濟,2002(9):31-35.

[3]Osabuohien E S. Large-scale agricultural land investments and local institutions in Africa:the nigerian case[J]. Land Use Policy,2014,39(3):155-165.

[4]汪亞雄. 南方農業適度規模經營分析[J]. 統計與決策,1997(5):21-23.

[5]錢貴霞,李寧輝. 糧食主產區農戶最優生產經營規模分析[J]. 統計研究,2004(10):40-43.

[6]齊城. 農村勞動力轉移與土地適度規模經營實證分析——以河南省信陽市為例[J]. 農業經濟問題,2008(4):40-43.

[7]許慶,尹榮梁. 中國農地適度規模經營問題研究綜述[J]. 中國土地科學,2010,24(4):封3-75.

[8]龍花樓. 論土地整治與鄉村空間重構[J]. 地理學報,2013,68(8):1019-1028.

[9]黃新建,姜睿清,付傳明. 以家庭農場為主體的土地適度規模經營研究[J]. 求實,2013(6):94-96.

[10]郭慶海. 土地適度規模經營尺度:效率抑或收入[J]. 農業經濟問題,2014,35(7):4-10.

[11]衛新,毛小報,王美清. 浙江省農戶土地規模經營實證分析[J]. 中國農村經濟,2003(10):31-36.

[12]曾福生. 中國現代農業經營模式及其創新的探討[J]. 農業經濟問題,2011(10):4-10.

[13]許佳君. 公司制農場:我國農村土地規模經營的路徑選擇[J]. 經濟縱橫,2006(9):5-6.

[14]馬佳,馬瑩. 上海郊區農地規模經營模式優化的探討[J]. 地域研究與開發,2010,29(3):119-123.

[15]耿玉春,呂莉. 我國農村土地規模經營模式的比較與選擇[J]. 經濟縱橫,2012(10):57-60.

[16]萬群,王成,杜相佐. 基于土地規模經營條件評價的村域生

產空間格局厘定——以重慶市合川區大柱村為例[J]. 資源科學,2016,38(3):387-394.

[17]吳良林,羅建平,李漫. 基于景觀格局原理的土地規模化整理潛力評價方法[J]. 農業工程學報,2010,26(2):300-306.

[18]吳良林,周永章,陳子,等. 基于GIS與景觀生態原理的土地資源規模化潛力評價[J]. 資源科學,2007,29(6):146-153.

[19]張正峰,陳百明,郭戰勝. 耕地整理潛力評價指標體系研究[J]. 中國土地科學,2004,18(5):37-43.

[20]蔡海生,林建平,朱德海. 基于耕地質量評價的鄱陽湖區耕地整理規劃[J]. 農業工程學報,2007,23(5):75-80.

[21]孔祥斌,劉靈偉,秦靜. 基于農戶土地利用行為的北京大興區耕地質量評價[J]. 地理學報,2008,63(8):856-868.

[22]奉婷,張鳳榮,李燦,等. 基于耕地質量綜合評價的縣域基本農田空間布局[J]. 農業工程學報,2014,30(1):200-210.

[23]高亞楠. 基于GIS的城市社區家庭通勤交通碳排放熱點分析[D]. 西安:長安大學,2013.

[24]李文安,馬文起. 河南農業土地規模經營模式及效益分析[J]. 南都學壇,2012,32(4):98-101.