互聯網金融圓舞曲(四)金融科技

甘本祓

春風送暖精神爽,

強強聯手分外忙。

跨界顛覆新氣象,

金融革命譜新章。

熱點新聞

中國的互聯網巨頭與傳統商業銀行合作,早已不算新鮮事。從2004年7月12日,騰訊與中國工商銀行在人民大會堂簽署合作協議算起,已經有十幾年的歷史。而且隨著互聯網金融的發展,聯合關系更是錯綜復雜,不僅普羅大眾看得眼花繚亂,就連媒體和業界專家也要費時費勁才能理出頭緒。比如,騰訊與工商銀行、招商銀行、中信銀行、浦東發展銀行、北京銀行都簽過結盟協議;阿里巴巴則與中國銀行、中信銀行、交通銀行、民生銀行、興業銀行、建設銀行也都簽過合作協議。可謂是“有利就牽手,無利分開走。一手拉多家,親疏不用愁”。但是,隨著金融革命的日益深入,這樣若即若離、既聯合又競爭的多角關系顯然難成大事。于是,這一年來風向突變:金融又起波瀾,熱點新聞頻傳,專家評論不斷,大眾也在驚嘆。什么新鮮事?一對一“聯姻”!不信請看:

2017年3月28日,中國建設銀行與阿里巴巴和螞蟻金服集團簽署戰略合作協議;

2017年6月16日,中國工商銀行與京東金融集團簽署了金融業務合作框架協議;

2017年6月20日,中國農業銀行與百度簽署戰略合作協議,并共建“金融科技聯合實驗室”;

2017年6月22日,中國銀行與騰訊掛牌成立“金融科技聯合實驗室”,不久又宣布已簽署《全面戰略合作協議》。

至此,中國的四大商業銀行(工、農、中、建)與中國的四大互聯網巨頭BATJ(百度、阿里、騰訊、京東)一對一的新一輪“聯姻”終于明朗。

新春之際,又傳來一則新聞:2018年2月8日,中國民生銀行與華為正式簽署戰略合作協議。這是又一個傳統銀行與IT界巨頭的強強聯手。

媒體這樣評論:300年來,各行各業都發生了翻天覆地的變化,唯獨銀行沒變,如今終于“脫掉鞋子下泥地”了。如果把前一階段中國的金融改革和競爭定義為1.0時代,如今則應該說開始跨入了2.0時代。為什么會這樣?

現階段,金融的發展離不開科技??隨著金融革命的推進,傳統銀行與互聯網巨頭正強強聯合搞創新

顛覆理念

看了上面的新聞,讀者有何感想?我這里作個比喻:著名歌劇《劉三姐》中有兩句唱詞“山中只見藤纏樹,世上哪見樹纏藤”。多少年來,在人們的理念中,銀行就像參天大樹,不論是個人理財、還是企業運營都“纏著”銀行。可是,時代變了!在21世紀的今天,在大數據、云計算、物聯網、區塊鏈、傳感技術、人工智能等一系列前沿科技的加持下,金融科技正在強勢崛起,促使金融邁入智能金融時代,形成了“無網絡不金融、無移動不金融”的趨勢。而中國企業近年在金融科技領域又的確成績斐然,深受國際青睞。請看外界如何評論:

2017年11月17日,畢馬威(全球四大會計與咨詢機構之一,英文簡稱為KPMG)在其官方網站公布:它與國際知名金融科技投資公司H2 Ventures合作推出《全球金融科技100強》報告。其中前三名均為中國企業,順序是螞蟻金服、眾安保險和趣店。在前十名中還有:陸金所(第六)和京東(第九)。

報告指出:由此“凸顯中國金融科技產業非凡的崛起”。

一眾互聯網企業,在金融服務上叱咤風云,祭起了“吸金大法”,舉例來說,騰訊搞了個在微信上發紅包,阿里搞了個支付寶,就實現了跨界顛覆,搞得傳統金融業“客戶流失”“如坐針氈”,把它們“逼上梁山”,掀起了新世紀的金融革命高潮——不僅自身努力應用前沿科技來搞創新,而且主動向非金融的前沿科技領先企業靠攏,出現了“樹纏藤”的局面!在媒體上顛覆性的詞句不斷涌現:“瘦銀行”“普惠金融”“去中心化”“分布式”“羊毛出在豬身上”……

于是,新世紀以來,人們就把科技(Technology)和金融(Financial)兩個詞寫到一起,出現了兩個新詞:科技金融(TechFin)和金融科技(FinTech)。它們可不是代表科技和金融的簡單相加,也不是搭積木式的隨便換位組合,而是意味著科技和金融的高度融合,是具有顛覆性的理念。簡單說來,科技金融,指的是傳統的金融類企業搞科技創新;金融科技,指的是新興的科技類企業搞金融服務。兩者著眼點不同,目標卻一致——金融創新、普惠眾人,依靠的都是高新技術,并且各有所長、各有所短。為了更上一個臺階,必然是強強聯手、攜手前進、揚長避短、互補融合、開放包容、共享共贏。這是一種前瞻性的選擇,戰略性的轉變。應該能碰撞出顛覆性的創新,形成革命性的發展。正是:科技的進步,激發金融革命,引起經濟模式的調整,最終導致人們生活方式大改變。

21世紀,科技與金融已高度融合

換了人間

2018年1月22日,美國第一家無人商店正式營業。這是美國電商巨頭亞馬遜(Amazon),在其總部所在地美國西雅圖市精心打造的無人商店,取名Amazon Go (譯為“亞馬遜無人便利店”或“亞馬遜智能超市”)。顧客進店只需刷一下手機,進店后在貨架上自由選取商品,然后無須排隊等候收銀員結賬,即可徑直走出店外,自己的亞馬遜賬號就會自動扣除本次消費金額。

請讀者由題圖的左邊窗戶看進去,上面有一行字“Just Walk Out(拿了就走)”。這行字看著容易做著難!難在哪?試看幾例:

鏡頭1.超市購物:人來人往、熙熙攘攘、你遮我擋、高矮胖瘦、千姿百態。陳列架上:琳瑯滿目、色彩紛呈、大小有異、軟硬有度、千差萬別……如何識別和跟蹤特定的人和商品?

鏡頭2. 顧客選貨,行為各異:有人干凈利落,有人猶豫不決,有人要比品牌、比價,有人取走退回、拿起放下,還有人放回時放錯位置、混淆品類……又怎么區分拿了、退了、多了、少了和準確扣款?

鏡頭3. 若有小偷故弄玄虛、遮掩盜物,或有兒童頑皮惡作、隨地亂丟……又怎么識別和準確結賬?

…………

為了實現“拿了就走”的理念,那真是“冰凍三尺,非一日之寒”。

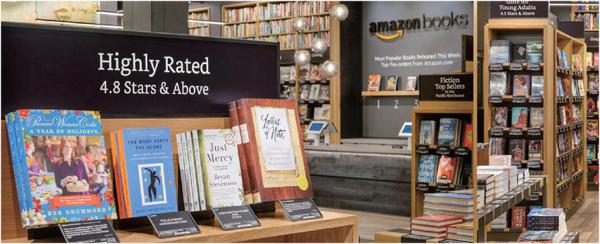

從步驟上講,作為線上電商的亞馬遜,早就有了線下開店的企圖心。正如其執行長貝佐斯(Jeff Bezos)所說:“如果我們的思路發生轉變,也許亞馬遜會開設實體店。”這個“也許”,在2015年11月2日變成現實。以線上賣書起家的亞馬遜在西雅圖開了第一家線下實體店,名為Amazon Books(亞馬遜書店) 。一年后又來了一個華麗轉身,2016年12月5日,在西雅圖開了無人超市試驗店,也就是前述無人店Amazon Go的第一版。當時該店只對內部職工開放。原計劃2017年年中對外營業,結果“好事多磨”推遲至2018年1月才風光面世。

從技術上,亞馬遜用傳感器、攝像頭等監測技術和自動結賬系統,及其在云計算、深度學習、物聯網和人工智能等技術多年來的創新和積累,才精心打造了這種智能化實體店。

在零售業壞消息不斷,百貨商場、連鎖品牌關店潮涌的形勢下,在虛擬世界披荊斬棘的網絡巨頭,卻走下線來進入真實世界,開起了實體零售店,線上線下虛實整合,而且力爭做到拿了就走。難怪媒體驚呼“不只收銀員,連小偷都要失業了”“這是實體店的科技逆襲、零售業的

未來”。

一石激起千重浪。亞馬遜忙著試點,其他人未必清閑,網絡巨頭窮追不舍,實體企業不敢怠慢。在中國、在世界各地不斷有熱點新聞出現。這事,看一看電視、查一查報章、訪一訪微信朋友圈都不難發現。比如,阿里開了“淘咖啡”,京東開了“X無人超市”,騰訊也開了“無人快閃店”……它們宣告:

無人商店,已成趨勢。

由點及面、向你展現。

嶄新生活,就在眼前。

滄海桑田,換了人間。

至此,甘老師奏的《互聯網金融圓舞曲》就暫告一段落了。再見之時甘老師對小e說,他贊賞貝佐斯的話“當你抵抗趨勢,那你就是在和未來作對。但若你選擇欣然擁抱,風向會幫你一把”。如今,金融革命方興未艾、勢不可當,這對每個人、每個企業甚至每個國家都是一個機遇!機不可失,時不再來!讀者朋友,祝你把握機遇,順勢而為,勇于創新,擁抱未來!

亞馬遜開的第一家線下書店Amazon Books