月球暗面真的暗嗎

錢航

寧靜之地

對天文學研究而言,月球背面是一片難得的寧靜之地。接收遙遠天體發出的射電輻射,是研究天體(包括太陽、行星及太陽系外天體)的重要手段,稱為射電觀測。

由于這些天體的距離遙遠,電磁信號十分微弱,而且地球上的電磁環境會對射電天文觀測產生顯著干擾,所以天文學家一直希望找到一片完全寧靜的地區,監聽來自宇宙深處的微弱電磁信號。

月球背面屏蔽了來自地球的各種無線電干擾信號,因而可以監測到地面和地球附近的太空無法分辨的電磁信號,從而為研究恒星起源和星云演化提供重要資料。

月球背面的寧靜使其成為天文學家監聽來自宇宙微弱電磁信號的首選之地

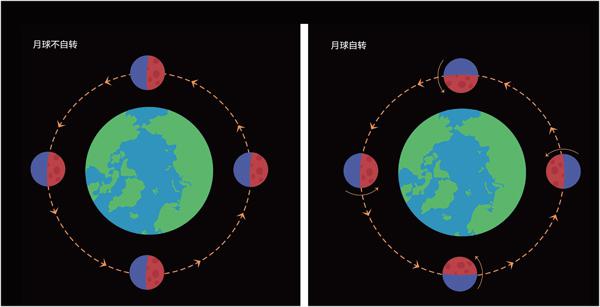

潮汐鎖定

因重力梯度從而使天體永遠穩定地以同一面對著另一個天體,這種現象稱為潮汐鎖定(或同步自轉、受俘自轉),如月球永遠以同一面朝向地球。潮汐鎖定的天體繞自身的軸旋轉一圈要花上繞著同伴公轉一圈相同的時間。

這種同步自轉導致一個半球固定不變地朝向伙伴。月球的自轉和公轉周期都約為4周,因此無論何時從地球觀察月球,都只能看見同一面的半球。直到1959年,通過從蘇聯的月球3號探測器傳送回來的照片,人們才完整地看見月球背面。

?由于潮汐鎖定現象,月球永遠只有一面朝向地球(左圖為無月球自轉的情況,右圖為有月球自轉的情況)

月亮與潮汐

我國古代地理著作《山海經》中就已提到潮汐與月球的關系,東漢時期的王充也在他所著的《論衡》一書中明確指出:“濤之起也,隨月升衰”。而直到牛頓發現了萬有引力定律,拉普拉斯才得以證明,潮汐現象是由太陽和月亮、主要是月亮的引力造成的。

月球的引潮力不僅會在地球上產生海潮,還會引起大氣潮。但是大氣潮遠沒有海潮這樣驚天動地、氣勢磅礴,又因我們身在其中,所以是很難察覺的。

除此之外,引潮力還會使地球的本體(包括地表)產生潮汐,這種潮汐稱為固體潮,固體潮引起地表的起伏很小,只有用精密的儀器才能測出來,這可能對地球的引力場有細微影響。地球內部有一部分是液態的,因此那里也會產生潮汐。有人認為,地球內部的潮汐是誘發地震的原因之一。

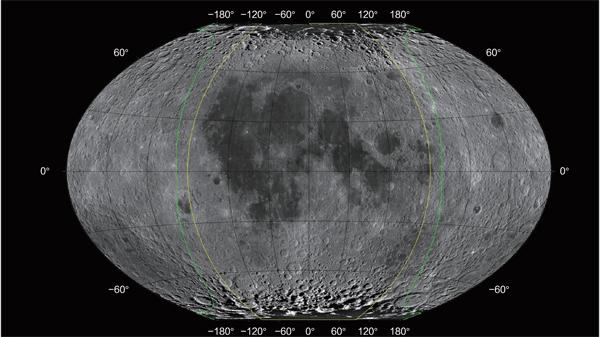

?月球的溫克爾三重投影圖,綠線內范圍即因天平動而使月球表面可見的理論范圍

天平動

盡管月球的自轉和公轉完全被鎖定,但是由于天平動和視差,從地球重復地觀測,仍可看見月球表面的大約59%。如此看來,月球背面并不全部是暗的,而是有一部分邊緣地帶會因天平動而被觀測到。

月球天平動,指的是在地面上觀測到的月球可見面有上下左右的小幅度擺動。正是由于這種效應,人們在地球上能觀測到月球表面的59%,其中18%時多時少。

因月球運動和自轉軸指向而造成的天平動,又稱光學天平動或幾何天平動;因月球實際擺動形成的天平動則稱物理天平動。

月球3號探測器

月球3號

追溯人類第一次直接看到月球背面的歷史,是1959年10月4日,蘇聯的月球3號探測器發射升空,飛往月球,它前往月球的主要任務是揭開月球背面的神秘面紗。

月球3號探測器與之前的月球1號、月球2號大不相同,它更重且設計更加巧妙。月球3號采用圓柱形的外形,首次攜帶了兩臺焦距不同的照相機,而且還使用了太陽能電池,同時采用了氣體噴嘴控制姿態。

為了完成既定任務,科研人員對發射時間和飛行軌道做了精心安排,沒有直接快速飛向月球,而是在經過較長時間的飛行之后緩慢地繞到月球背面,在距離月球大約7000米處經過。當它繞到月球背面時,在地球上看到的是“新月”,太陽恰好在月球3號背面,照亮了遠離地球一側的月面,使得月球3號拍攝了人類不曾看到的月球背面圖片。

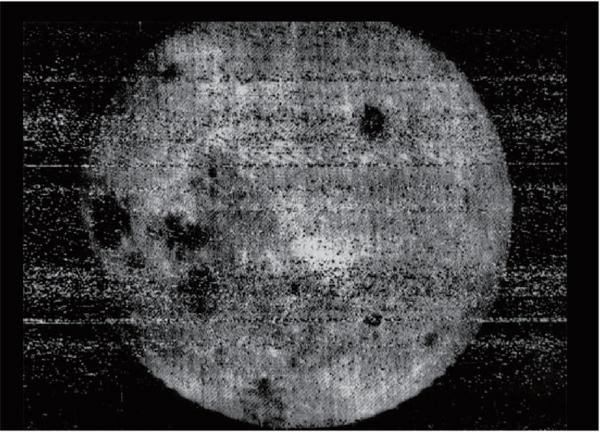

在通過月球背面的40分鐘之內,兩個光學相機拍攝了29張照片,其中17張照片在飛行途中完成自動沖印,然后通過電視掃描轉換成電視信號,再通過無線通信裝置傳送回地面。雖然最后得到的照片分辨率很低,而且只覆蓋了月球背面70%的區域,但是卻記錄了人類對月球背面的第一次觀察,展現了人類以前從未看到過的景象。

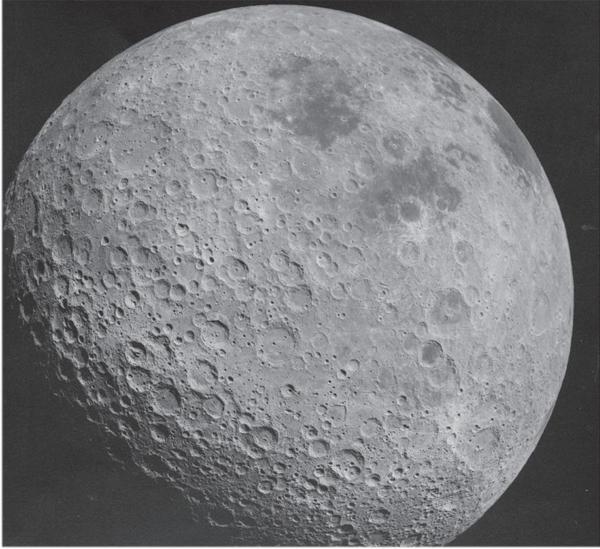

通過對月球3號探測器傳回的月球背面圖片的分析發現,月球背面主要是高地和山脈,大面積的月海只有兩個,在照片上顯示為兩個黑暗的月球表面陰暗區。而且,背面的顏色相較于正面稍紅一些。

這一結果大大加強了人們探測月球的興趣。1966年,美國“月球軌道環行器”同樣拍攝到月球背面的照片,使得人們能夠看清月面上的那些錯落、形狀不一的圓丘。

隨著對月球背面探測的深入,如今,科學家已經繪制成功更加詳細的月球背面圖,并按照國際規定給那些背面的山和“海”進行了命名。

除此之外,月球背面還更為古老,也保留著更為原始的狀態,它具有不同于月球正面的地質構造,因此,對研究月球和地球的早期歷史具有重要價值。而地球上經歷了多次滄海桑田,早期地質歷史的痕跡早已消失殆盡,我們只能寄望于從月球上仍保存完好的地質記錄中挖掘地球的早期歷史。

月球3號探測器傳回的第一幅月球背面影像照片

知識鏈接:潮汐的形成

在我國古代,把發生在白晝的海水漲落稱為“潮”;把發生在夜間的海水漲落稱為“汐”,合稱“潮汐”。關于潮汐現象的形成原因,唐朝的天文學家竇叔蒙對此做了詳細的解釋。竇叔蒙自幼生活在潮汐現象頻繁發生的浙江省東部地區,面對波濤洶涌的大海,他心里總升騰起一種急于探求其中奧妙的強烈欲望。他幾乎每天都會習慣性地在固定時間出現在海灘上,盯著潮起潮落的海水冥思苦想。長期的觀察實踐和濃厚的求知興趣,更加之對前人資料的消化吸收,終于使他有所發現和收獲,經系統總結后寫成了《海濤志》一書。

(責任編輯/朱文超)