馮小剛:終究是老了

郭悅

讓馮小剛落淚多次的《芳華》終于上映了,并在首周末席卷3億票房,成為最有討論度的大片。馮小剛說,《芳華》是一杯酒,敬我們和你們的青春。

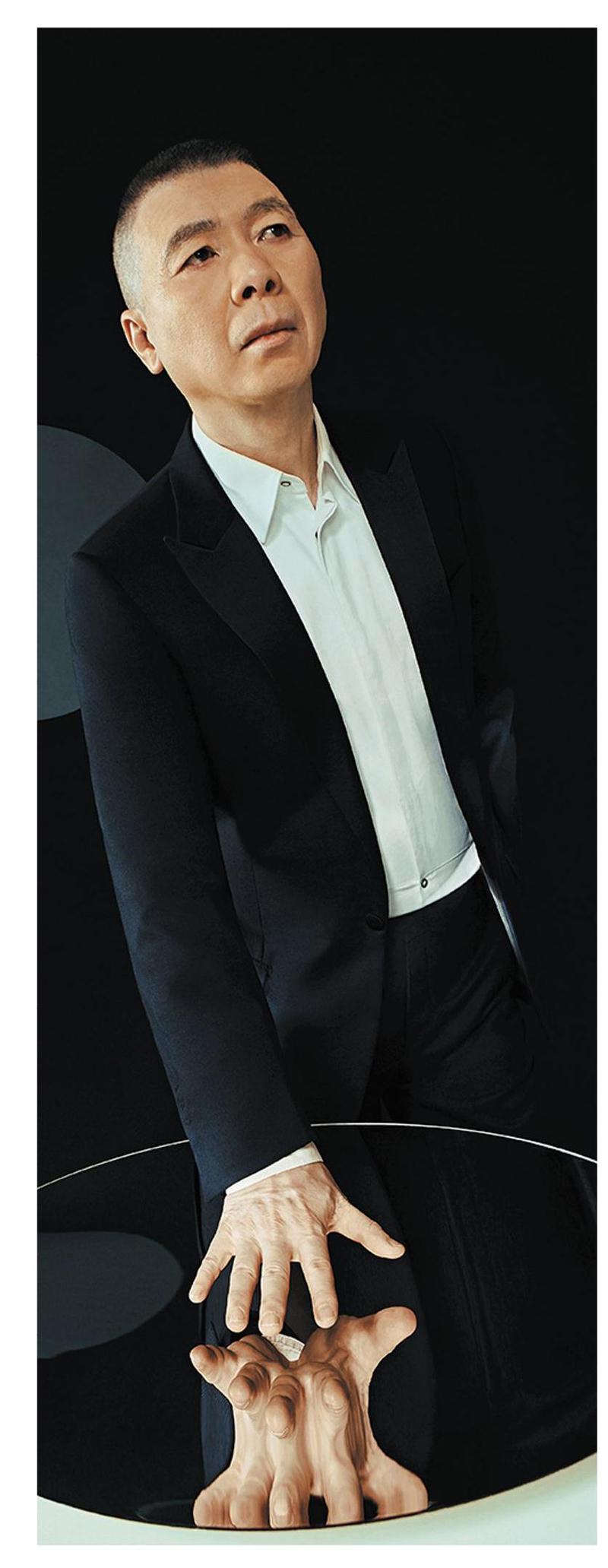

昔日咄咄逼人的“小鋼炮”,終究是老了。

“我不想老了,后悔這件事兒”

馮小剛60歲了,老了的馮小剛,時常想起年輕時的事兒。

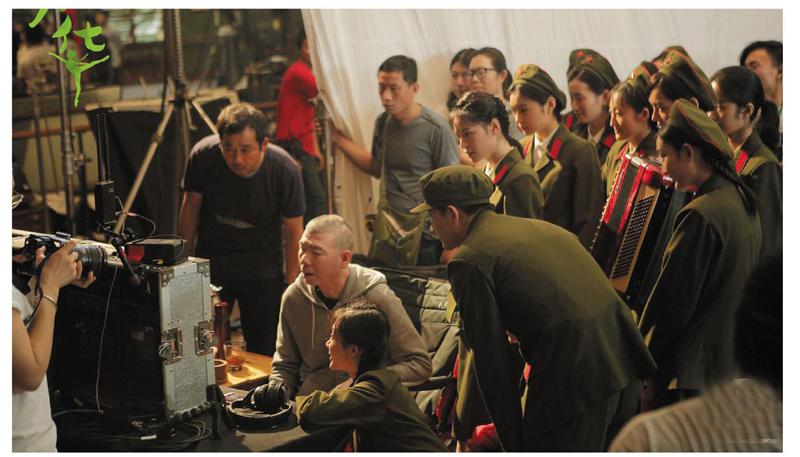

一群青春逼人的女孩子練完功去洗澡,穿著軍裝和藍(lán)色的裙子,濕著頭發(fā),拿著臉盆,兩個紅領(lǐng)章在旁邊,“特別漂亮,特別美,特別天然,特別純真”。她們走過來,躲在一旁遠(yuǎn)遠(yuǎn)看著的小年輕感覺“整個空氣都香了”。

那時馮小剛十幾二十歲,高中畢業(yè)后進(jìn)部隊(duì),在文工團(tuán)畫布景,是這個驕傲群體里的邊緣人。“每個男兵心里都住了一個文工團(tuán)女兵”,可他不好意思跟她們說話,也不敢喜歡其中哪一個。

40歲以后,馮小剛的記憶裝置開始自動刪除沒有保存價值的東西,但這段記憶一直長在他心里,成了他人生中最快樂的時光。隔了太長時間,很多細(xì)節(jié)模糊了,很多枝節(jié)丟失了,只有年輕女孩的笑容和身影像波光一樣在陽光里流動。

當(dāng)導(dǎo)演的好處之一,是可以用電影緬懷自己的青春——姜文第一部作品就拍了《陽光燦爛的日子》。但在《芳華》之前,馮小剛還沒有拍過。“重新回到那個年代,那個文工團(tuán)的生活。”這個愿望在他心中醞釀了一二十年,發(fā)酵得越來越飽滿。

第一次,青春成為馮小剛電影的主題。這一次,他什么都不圖,“只是特別想關(guān)注看看我的真心”。

為自己拍電影,對年輕時的馮小剛來說是件奢侈的事。在上世紀(jì)80年代開始逐漸繁榮起來的電影電視產(chǎn)業(yè),他連找到立足之地都不是件容易事兒。鄭曉龍、王朔、劉震云……馮小剛掙扎起飛的歲月與這些名字分不開,也留下了人前人后喊著“老師”,酒席上敬陪末座的往事。

2006年,葉京說他導(dǎo)演的電視劇《與青春有關(guān)的日子》中,那個喜歡黏著大院子弟、欺軟怕硬、認(rèn)慫愛哭的馮褲子,“部分生活細(xì)節(jié)取材于他認(rèn)識的馮小剛”。比如愛哭,“我認(rèn)識的馮小剛渴望成功,做夢都想出名,為了成功,什么架子都能放下來,他很會做人。多少次他都在王朔面前痛哭,光在我面前就有好幾次。”葉京說。

年輕時,馮小剛對成功有著極強(qiáng)的企圖心。葉京說,馮小剛最大的聰明,就是善于借鑒和利用比他還要聰明的人,如果聽到別人說了什么段子,他第二天就能用上。二十年轉(zhuǎn)眼過去了,舍得狠命夸人和夠機(jī)靈的馮小剛熬成了中國電影圈數(shù)得上號的電影導(dǎo)演,也從“馮褲子”變成了“小鋼炮”。

挨過苦日子的馮小剛,出了名的愛錢。

進(jìn)入電影這個行當(dāng)后,他幾乎每年都有作品問世,因?yàn)椤皩?shí)在不會干別的,又想能夠早點(diǎn)出名,多掙點(diǎn)兒錢,只好不斷地拍”。否則,一不留神,觀眾跑了,電影院變成歌廳、桑拿中心、洗浴中心、夜總會或是家居城,就砸了飯碗。

他“從來沒閃過觀眾”。《非誠勿擾》上映前,一家門戶網(wǎng)站在半夜一點(diǎn)半發(fā)了一條負(fù)面新聞,馮小剛一宿沒睡,把王中軍、王中磊和相關(guān)宣傳人員全部電話叫醒,生怕會傷害到票房。“他就在意票房。”馮小剛的助手說。

在推崇大師作品的90年代,馮小剛憑借賀歲商業(yè)片,殺出了一條血路,成了中國最賣座的喜劇導(dǎo)演。他知道什么樣的電影更容易回本,最早開始在電影中植入廣告,擅長炒作,有過以3000萬投資博取4億票房的輝煌戰(zhàn)績。

可是后來,他在微博上回復(fù)網(wǎng)友說,那時候,“我的心里充滿憂傷”。

他曾經(jīng)的一段話,似乎可以解釋這份憂傷的源頭:在電影圈里,“野路子”出身的馮小剛“兩頭不占”,不是世家出身,也并非電影學(xué)院科班畢業(yè)。這種自卑感從始至終伴隨著馮小剛,他標(biāo)榜自己“接地氣”,也對被定調(diào)成“沒天分的人”耿耿于懷,抱怨“很多人覺得,我就是賣出10個億,也不行”。

很少有導(dǎo)演像他這樣,總是處在娛樂圈的風(fēng)口浪尖,充滿話題性,也很少有導(dǎo)演像他那樣,動不動就向娛樂圈開炮。

他嘴毒,愛調(diào)侃,向來以直報怨,得罪媒體和同行那是家常便飯。他威脅批評馮氏賀歲片的媒體“出門小心點(diǎn),免得挨揍”。《唐山大地震》里的徐帆沒拿到影后,他憤怒地直斥當(dāng)屆金馬獎評委主席黃建業(yè)“有失專業(yè)水準(zhǔn)”。《私人訂制》口碑欠佳,他噴豆瓣影評人是“大尾巴狼,全是狗屁”,后來又一棒子橫掃一大片,說是有很多“垃圾觀眾”,才會有那么多垃圾電影。

多年之前,在自傳《我把青春獻(xiàn)給你》里,馮小剛給自己下了判詞:“百年之后,我的墓碑上雕刻的應(yīng)該是一張侃侃而談的嘴。”

一邊貧嘴“放炮”,一邊大把掙錢,馮小剛兩不耽誤。有了票房號召力后,他開始關(guān)注沉重題材,想拍一些“有價值的、能讓人思考的電影”,試圖在精神上找到出路。

2011年,《我把青春獻(xiàn)給你》再版時,劉震云在序中寫道,馮小剛距離大師僅剩一層窗戶紙了,他離捅破這層窗戶紙,拍出經(jīng)典撼世的作品,已經(jīng)為期不遠(yuǎn)了。

馮小剛不承認(rèn)想做大師,他把“我不是大師”掛在嘴上。姜文說自己拍電影是把葡萄釀成酒,他就自嘲是專業(yè)做鮮榨葡萄汁的。姜文要“站著掙錢”,他就說跑著把錢掙了也行。

可拍《一九四二》和《我不是潘金蓮》時,馮小剛還是野心勃勃地希望,在自己電影的履歷里添上一兩部深刻的、有份量的作品。他一心想證明給別人看,有時心灰意冷,但始終不能釋懷。

“我特別怕老了后悔。”《我不是潘金蓮》上映后,馮小剛說,“我年輕時候顧忌很多事情,我不想老了,后悔這件事兒。”

“59歲一定要退休,玩兒去了”

與名利糾葛的這些年,老之將至的消沉和惶惑,曾不止一次地向人到中年的馮小剛襲來。

2000年春節(jié)后,馮小剛和作家劉震云一起喝了一箱啤酒,突然冒出一句話,震云,我有些老了。那時他才40歲出頭,讀書看報偶爾得戴老花鏡。2007年,50歲的馮小剛拍完《集結(jié)號》后,又跟《電影世界》提起自己年齡大了,對拍電影的興趣不大了,想停下來歇歇。

他在各種場合多次表示,想趁自己還活著享受生活,不想再玩命了,人活著不是為了受苦的。

馮小剛真正萌生退意,從《唐山大地震》開始,《一九四二》達(dá)到頂點(diǎn)。

拍這種片子很艱苦,還被巨大的票房壓力壓得喘不過氣來。一年到頭飛來飛去,沒有私人時間可以度個假,旅個游。拍電影多了容易“恨電影”,馮小剛覺得,自己把生活的意義迷失在工作里了,以至于除了拍電影以外的任何一件事,都比拍電影更有吸引力。

更重要的是,《一九四二》之后,他突然發(fā)現(xiàn)自己跟觀眾不在一個頻道了,聊不到一塊兒去。女兒天天坐在電視機(jī)前盯著一堆明星跑來跑去,看各種歌手的秀,專注得舀一勺飯都顧不上放到嘴里。一向善于揣摩觀眾心思的馮小剛有些沮喪。“到了我這年齡,我就別裝嫩了,挖空心思給年輕人獻(xiàn)媚,人家也不見得買你的賬。”他說。

那段時間,馮小剛看起來不勝疲憊,他頭發(fā)凌亂、臉色蒼白、眼睛布滿血絲,也不再像以往那樣嬉笑怒罵間“包袱”不斷。

覺得拍電影不單純、不好玩了,“老子不干了”的念頭就時不時冒出來。

“59歲,多一年都不行。59歲一定要退休,玩兒去了。”2010年,他斬釘截鐵地告訴楊瀾。

馮小剛為自己設(shè)定的目標(biāo),是花5年時間,拍完跟華誼簽好的5部電影的合約,接下來就是安享晚年,怎么痛快怎么來,怎么舒服怎么來,否則就“太虧了”。功成名就都有了,他不愿意再委委屈屈地,用小鞭子抽自己的屁股,反正,“我也當(dāng)不了大師了”。

2013年拍完《私人訂制》后,馮小剛整整3年沒有作品在大銀幕問世。

他導(dǎo)演了央視春晚,被罵得狗血淋頭,演了一部《老炮兒》,拿了個金馬獎影帝。但更多的時間,他宅在美國洛杉磯的家里曬太陽、畫畫、吃餃子。就連微博都空白了整個2014年和2015年的一半。

這種萌生退意的念頭,讓馮小剛一下子變得特別放松,再也不用劍拔弩張了。他沒完全不在乎成敗,但也不會再圍著這兩個字沒完沒了地打轉(zhuǎn);他沒徹底看淡利益,可不必再做個眼里只有幾兩碎銀子的錢串子。

到拍攝《芳華》時,他連拍《一九四二》時那種強(qiáng)烈的企圖心都沒有了。

“我名也得了,利也得了,我天天花不完這個錢,我干嘛當(dāng)錢的奴隸,我就拍點(diǎn)自己喜歡的,不管你們喜歡不喜歡。”如今,名和利都有了,馮小剛覺得他可以為了興趣去拍電影了。他覺得自己有資格,只做讓自己舒服的事。

“不想你們看到他們老去的樣子”

每個人都有自己的芳華。時隔40年才被搬上銀幕的《芳華》,是只屬于馮小剛的青春回望。

青春是什么?馮小剛說,是單純。陳道明和張國立曾開玩笑說他年至花甲還很幼稚,馮小剛把這樣的評價當(dāng)成莫大的表揚(yáng)。

年輕時的馮小剛,“易感動,易激動,易喝大,也易發(fā)火,走起路來昂首闊步”。窮的時候非說二鍋頭是好酒,后來有錢了改喝茅臺五糧液。

如今的馮小剛,距離青春已相去甚遠(yuǎn)。犯過一次心臟病后,他不再玩命喝酒,脖子上開始掛圍巾,像個老派知識分子。一進(jìn)入創(chuàng)作階段就愛喝水,一個上午的四壺開水,他一個人能把著喝掉三壺半。以前叫他馮老師的老朋友,早已省了一個字,叫他“馮老”。

可老了老了,酒酣之時的“小鋼炮”偶爾又會露出20年前的青春朝氣:興奮,張羅,吆三喝四,把場面搞得有些亂。

起起伏伏,轉(zhuǎn)眼到了耳順之年,馮小剛突然又計(jì)較起了老這件事。

電影《老炮兒》中,馮小剛飾演的六爺奔60歲了,別人認(rèn)為他是“年過半百的老人”,但六爺特別討厭這個說法。跟一幫“90后”渾小子在頤和園野湖約架,他氣勢洶洶地提著軍刀走上冰面,最終卻體力不支跪下了。

和六爺一般年紀(jì)的馮小剛也不忿“什么啊就成老人了?”他覺得自己的心理年齡只有三四十歲。他把此前的消沉定義為“中年危機(jī)”。以前動不動就說退休,可他現(xiàn)在覺得自己“還有一些心氣兒,有一些余勇”,還能再好好干個五六年,做幾件事,拍幾部有意思的電影。

有人說,不肯“被年齡綁架”的馮小剛,更像是個情緒不穩(wěn)的憤怒中年。《老炮兒》上映前,他剛在微博上對同檔期的喜劇電影喊話:“老炮兒就是不怕事,不躲事,迎著上。誰傷著誰還一定呢。”轉(zhuǎn)眼又趕著“國民公公”的時髦,美滋滋地和“兒媳婦們”互撩。

2017年3月18日,馮小剛在梅里雪山卡瓦格博峰下過生日。他發(fā)了一條微博:“人到60正芳華,活了一個甲子,平生最愛三件事:電影、女人、餃子。”《芳華》演員鐘楚曦眼中的馮導(dǎo)有點(diǎn)兒文藝:“他已走出半生,但歸來仍是少年”。

電影《芳華》里,文工團(tuán)解散那場戲,馮小剛是壓到最后才拍的。拍完這場戲,所有演員各奔東西,就像當(dāng)年的文工團(tuán)風(fēng)流云散。電影最后的畫面,停在了這些戰(zhàn)士老去之前。他說,“原諒我不想讓你們看到他們老去的樣子,他們都已經(jīng)芳華已逝,面目全非。”

(周名薦自《博客天下》)