挑戰性壓力源與員工創新行為:領導?成員交換與辱虐管理的作用*

孫健敏 陳樂妮 尹 奎

?

挑戰性壓力源與員工創新行為:領導?成員交換與辱虐管理的作用*

孫健敏1陳樂妮1尹 奎2

(1中國人民大學勞動人事學院, 北京 100872) (2北京科技大學東凌經濟管理學院, 北京 100083)

基于工作要求?資源模型, 探討挑戰性壓力源在什么情況下能夠促進創新。將領導?成員交換與辱虐管理作為工作資源, 辱虐管理作為影響領導?成員交換是否可以被視為工作資源的情境因素, 挑戰性壓力源作為工作要求, 檢驗了領導?成員交換、辱虐管理對挑戰性壓力源與員工創新行為關系的三維調節作用。基于兩個領導?下屬配對樣本的分析結果表明:挑戰性壓力源、領導?成員交換和辱虐管理對員工創新行為有顯著三維交互作用, 即領導?成員交換水平高、辱虐管理水平低時, 挑戰性壓力源與員工創新行為正相關, 在其他條件下, 挑戰性壓力源與創新行為不相關或者負相關。本研究驗證了工作要求?資源模型在解釋挑戰性壓力源與創新行為之間關系的有效性, 說明資源在挑戰性壓力源激發員工創新行為中扮演重要角色。

挑戰性壓力源; 員工創新行為; 領導?成員交換; 辱虐管理; 三維交互

1 引言

在當今多變復雜的商業環境中, 創新是一個組織生存和發展的關鍵(Sacramento, Fay, & West, 2013; Scott & Bruce, 1994)。以往研究更多強調有利的工作環境(e.g., 工作自主性)對員工創新行為的正面主效應, 工作場所壓力在促進員工創新行為中的角色沒有得到足夠的重視(e.g., Amabile, 1988; Anderson, Poto?nik, & Zhou, 2014)。然而, 在現今的組織實踐中, 員工需要應對更重的工作負荷、更多的時間壓力以及角色沖突, 這些工作要求往往給員工帶來沉重壓力(LePine, Podsakoff, & LePine, 2005)。簡言之, 現今的員工需要在壓力下創新, 工作中的壓力也能夠激發出創新(Amabile, Hadley, & Kramer, 2002)。近年來, 研究者們確實匯報了工作壓力源對員工創新的潛在積極作用, 并呼吁更多二者之間關系的理論闡述與實證證據(Sacramento et al., 2013; Sonnentag & Spychala, 2012)。

不同類型的壓力源對員工創新行為的影響不同。壓力源可分為挑戰性壓力源與阻礙性壓力源(Cavanaugh, Boswell, Roehling, & Boudreau, 2000)。阻礙性壓力源對創新有消極作用已經達成共識(Sacramento et al., 2013), 但是關于挑戰性壓力源與員工創新的關系, 以往實證研究并沒有得到一致的結論, 已發現的關系包括積極關系、被調節的積極關系、被調節的消極關系及曲線關系(e.g. Baer & Oldham, 2006; Lin, Ma, Wang, & Wang, 2015; Ohly & Fritz, 2010; Sacramento et al., 2013)。考慮到工作量大等挑戰性壓力源在員工工作場所中普遍存在(e.g., Bowers, 2007), 且挑戰性壓力源與創新之間關系的不一致研究結果, 探索挑戰性壓力源在什么情況下能夠激發員工創新顯得尤為重要。

元分析(Byron, Khazanchi, & Nazarian, 2010)指出, 壓力源與員工創新關系不一致的原因是: 在某些情況下, 壓力源過多地消耗了員工的資源, 使得員工缺乏進行創新的條件。基于此, 員工的資源應該被視為挑戰性壓力源與員工創新之間關系的邊界條件。本研究使用工作要求?資源理論(Bakker & Demerouti, 2007), 研究挑戰性壓力源與員工創新行為之間的邊界, 該理論指出, 工作場所的積極結果來自于工作要求與資源的平衡。高工作要求與高工作資源會使員工在創新過程中更加投入(Crawford, LePine, & Rich, 2010)。如果員工獲得了充足的工作資源, 就能夠減少挑戰性壓力源對自身的資源損耗, 更加投入、更加有效地應對挑戰性工作要求, 通過挑戰性壓力源獲得個人收益與成長 (LePine et al., 2005; LePine, Zhang, Crawford, & Rich, 2016), 從而驅動創新。

在工作場所中, 領導者決定了員工工作資源的分配, 而且領導力對于創新績效的影響也很重要(e.g., Liu, Liao,& Lio, 2012)。因此, 來自領導的資源是影響員工如何回應挑戰性壓力源的重要權變因素(Lian, Ferris, & Brown, 2012)。本研究關注了兩種領導相關的變量作為調節壓力源作用機制的資源:領導?成員交換與辱虐管理。來自領導的支持或者與領導的交換關系可能緩沖挑戰性壓力源對員工資源的消耗, 但是領導?成員關系本身發揮作用離不開領導的具體風格或行為(e.g., Lian et al., 2012)。領導?成員交換關系指示了員工能夠獲得領導資源的多寡, 辱虐管理決定了領導?成員交換作為應對工作挑戰資源的角色。領導?成員交換與辱虐管理共同決定了來自領導資源對壓力源負面效應的緩沖作用, 強化挑戰性壓力源的正面效應。

具體來說, 大量研究表明, 領導?成員交換質量越高, 員工得到的資源越多(e.g., Graen & Uhl-Bien, 1995; 陸欣欣, 孫嘉卿, 2016)。換言之, 領導?成員交換質量越高, 下屬就越可能擁有充足的資源應對挑戰性壓力源的要求, 也就越有可能在挑戰的驅動下創新。因此, 本研究首先檢驗領導?成員交換對挑戰性壓力源與創新之間關系的調節作用。另一方面, 在某些情況下, 高質量的領導?成員關系并不能給員工帶來充沛的資源應對挑戰, 與領導關系好的下屬可能需要面對更高的工作要求, 從而消耗資源(陸欣欣, 孫嘉卿, 2016), 當領導的品質存在缺陷時, 更是如此(Jiang, Law, & Sun, 2014)。可見, 當領導?成員交換帶來較高的資源消耗時, 高質量領導?成員交換可能并無助于下屬應對挑戰性壓力源。基于以往的研究, 領導行為, 尤其是負面行為, 能夠影響領導?成員交換消耗資源的程度。因此, 本研究在檢驗領導?成員交換和挑戰性壓力源對創新的交互作用的基礎上, 進一步檢驗辱虐管理對領導?成員交換調節作用的影響。一般而言, 辱虐管理往往伴隨著低質量的領導下屬關系(e.g., Xu, Huang, Lian, & Liao, 2012)。然而, 負面的人際行為(e.g., 吼叫、排斥)并不只會發生在疏離、冷淡的關系中, 也能夠發生在親密、相互支持的親屬關系中(e.g., Berscheid & Regan, 2005), 即辱虐管理行為同樣也可能發生在高質量的領導下屬關系中(Lian et al., 2012)。高質量領導下屬關系中發生的辱虐管理會提高員工維護與領導關系的難度, 使得員工感到與領導的關系更加難以捉摸(Xu, Loi, & Lam, 2015), 也使得高質量的領導?成員交換難以滿足員工的需求(Lian et al., 2012)。因此, 辱虐管理會影響領導?成員交換作用的發揮。

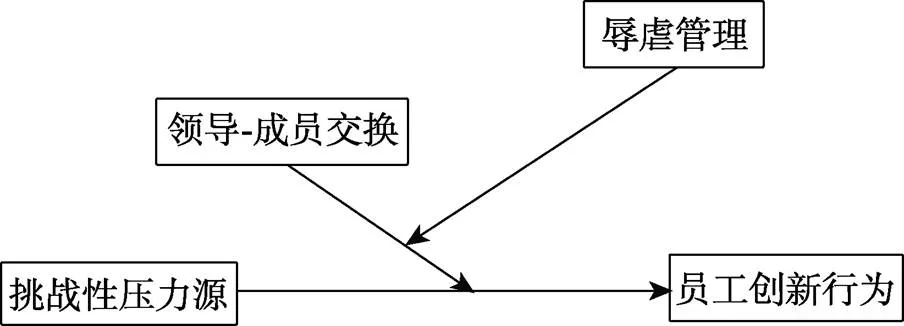

圖1 理論模型

基于工作要求?資源模型(Bakker & Demerouti, 2007; Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001), 旨在探討挑戰性壓力源與員工創新行為關系的邊界條件。首先, 將領導?成員交換質量作為一種來自領導的資源, 探討領導?成員交換質量的調節作用; 其次, 進一步考慮上下級垂直對偶關系中領導端的領導行為是否會影響來自領導?成員交換作為工作資源的角色, 進而影響挑戰性壓力源與員工創新行為的關系。研究貢獻主要有三點:首先, 整合工作要求?資源理論與挑戰性?阻礙性壓力源模型, 說明理解挑戰性壓力源與員工創新之間的關系, 需要考慮員工能擁有多少應對挑戰的資源, 深化了對影響挑戰性壓力源與創新之間關系權變因素的理解。其次, 通過研究領導?成員交換與辱虐管理的三維調節作用, 發現高質量的領導?成員交換能夠賦予員工應對壓力資源的多少是取決于領導在與下屬相處中的具體行為, 證實了與領導的關系和領導行為會共同影響員工對壓力的反應。最后, 從工作要求?資源模型的角度豐富了對于員工創新影響因素的理解。理論模型見圖1。

2 文獻回顧和理論假設

2.1 挑戰性壓力源與員工創新行為:工作要求?資源模型的視角

員工創新行為是指員工在工作中產生、傳播和執行新想法。一個創新的員工善于在工作中產生新想法, 向工作中同事、領導傳播新想法、以及尋找資源使得他們的新想法得以執行(Bruce & Scott, 1994)。創新有關文獻指出, 那些能夠激勵員工將注意力與資源投入到新點子的產生與落地中的工作環境有利于員工創新水平的提升(Scott & Bruce, 1994)。在以往的研究中, 創新的環境前因往往是有利的工作環境(e.g., 組織支持、工作自主性) (Amabile et al., 2002)。作為通常會負面影響員工的工作環境(Gilboa, Shirom, Fried, & Cooper, 2008), 壓力源在創新的研究中沒有得到充分的重視。然而, 員工的創新行為往往需要在壓力的環境中產生(Leung, Huang, Su, & Lu, 2011)。實證結果表明, 某些壓力源除了帶來壓力之外, 也具有激勵員工投入創新的功能(Sacramento et al., 2013)。因此, 探明壓力源在什么情況下才能積極影響員工創新意義重大(Leung et al., 2011)。

作為一類壓力源, 挑戰性壓力源除了會消耗員工精力與資源, 也能夠給員工帶來較好的收益與成長機會。挑戰性壓力源包括工作量大、工作時間緊、以及工作責任范圍廣等(Crawford et al., 2010; Cavanaugh et al., 2000; LePine et al., 2005, 2016)。關于挑戰性壓力源影響機制的觀點頗為復雜。以往使用壓力的認知評價理論指出, 被評價為挑戰的壓力源在給員工帶來壓力的同時, 具有積極作用。挑戰性壓力源給予員工未來收益的期許:只要員工能夠應對挑戰, 他們就能夠獲得更高的工作績效、更豐富的工作經驗或者更嫻熟的工作技能(Sacramento et al., 2013)。這種期許能夠激勵員工, 抵消掉壓力帶來的負面影響, 取得更高水平的工作場所結果(LePine et al., 2005; Zhang, LePine, Buckman, & Wei., 2014)。值得注意的是, 最近的一些元分析表明挑戰性壓力源對績效的預測力的置信區間為[?0.38, 0.22]跨度較大(Gilboa et al., 2008), 這暗示著挑戰性壓力源對績效的影響有很大一部分的變異沒有得到解釋。

挑戰性壓力源對工作結果影響的復雜性同樣體現在挑戰性壓力源與員工創新的關系中。挑戰性壓力源與員工創新之間的關系不一致。一些研究指出挑戰性壓力源, 比如時間壓力能促進創新行為(Ohly & Fritz, 2010; Sonnentag & Spychala, 2012); 另外一些研究指出時間壓力會負向影響員工創新(Amabile et al., 2002)。二者關系不一致關系原因是, 一方面, 挑戰性壓力源激勵員工應對挑戰, 努力工作, 有助于創新。高水平投入工作的員工會更具有好奇心、更愿意投入風險性高的工作活動(比如探索、試驗)來解決工作問題, 從而提升創新水平(Baer & Oldham, 2006)。挑戰性壓力源為創新性的問題解決提出了需求, 激活了創新思維(Byron et al., 2010)。另一方面, 挑戰性壓力源會給員工帶來壓力、損耗認知資源, 消減了挑戰性壓力源對員工創新的積極作用。認知資源削減使得員工使用更簡單的認知策略, 比如收縮注意力范圍等(Eysenck, 1995)。使用更為簡單的認知策略的員工會更傾向于產生更平庸的想法, 也更不傾向于推進創意落地(e.g., Byron et al., 2010; Zhang et al., 2014)。因而, 挑戰性壓力源在促進員工創新上需要邊界條件。在面對挑戰性壓力源時, 如果員工擁有足夠的資源, 或者員工消耗的資源能夠得到外界的補充, 挑戰性壓力源對員工創新的正面激勵作用不會被削弱。員工資源能強化挑戰性壓力源對員工創新行為的積極作用。

工作要求?資源模型是解釋工作要求(壓力源)作用機制的一大理論取向(Bakker &Demerouti, 2007; Demerouti et al., 2001)。該理論的基本觀點是, 工作要求或者壓力源會消耗員工的能源, 與工作倦怠正相關; 工作資源則能夠幫助員工達成工作目標, 激勵員工, 滿足員工的工作要求, 促進工作投入, 與工作倦怠負相關。工作要求?資源理論進一步指出工作資源與要求的平衡能夠帶來員工更好的結果(Bakker, Hakanen, Demerouti, & Xanthopoulou, 2007)。工作資源能夠調節工作要求與結果變量之間的關系。首先, 工作資源可以讓員工減少資源的損耗, 使其更有能力完成工作要求。其次, 工作資源能強化員工在壓力中的激活狀態, 激勵其完成工作任務(Crawford et al., 2010)。以往研究指出當工作資源與工作要求同時高水平時, 員工的激勵水平最高, 在創新過程中投入最高(Bakker et al., 2007)。基于工作要求?資源模型, 工作資源能夠抵消挑戰性壓力源對員工產生的資源消耗, 促進挑戰性壓力源的激勵作用, 強化挑戰性壓力源的正面作用(Bakker et al., 2007; Crawford et al., 2010)。因而, 本研究將工作資源視為調節變量, 用以解決挑戰性壓力源與員工創新行為之間關系結論不一致的問題。

2.2 領導?成員交換的調節作用

基于工作要求?資源模型(Bakker & Demerouti, 2007; Demerouti et al., 2001), 工作資源是挑戰性壓力源對員工創新發揮積極作用的邊界條件。在Crawford等(2010)之后, 工作要求?資源模型這一理論取向在解釋挑戰性壓力源的作用機制方面沒有得到充分發展, 特別是作為調節變量的工作資源的種類非常有限, 僅集中于組織資源與個人資源。比如組織支持使得員工有更多組織資源應對工作中的挑戰, 正向調節挑戰性壓力源與工作績效的關系(Wallace, Edwards, Arnold, Frazier, & Finch, 2009); 再比如個人的責任心能夠指派個體資源來應對挑戰性壓力源, 正向調節挑戰性壓力源與績效的關系(Lin et al., 2014)。領導者作為員工工作資源的重要來源, 在以往有關挑戰性壓力源作用邊界的研究中沒有得到重視。

在挑戰性壓力源領域, 領導的相關變量是一類重要的調節變量。以往研究多從認知評價理論角度出發, 指出領導方式能夠改變員工對壓力源的認知, 從而調節壓力源的作用 (Zhang et al., 2014; LePine et al., 2016)。雖然以往研究積累了領導可以調節壓力源作用機制的重要證據, 但是以往研究中的調節變量集中于變革型領導與交易型領導這兩大領導方式, 其他有關領導的變量沒有得到充分探索(Zhang et al., 2014; LePine et al., 2016)。特別是, 以往研究缺乏從工作要求?資源的角度挑選作為能夠作為員工資源的領導相關變量。在領導學研究中, 領導?成員交換用以衡量上下級關系質量(Graen & Uhl-Bien, 1995)。領導與擁有高質量領導?成員交換的下屬相互信任與支持對方, 相互交換物質與非物質資源。在高質量的交換關系中, 員工能夠獲得領導給予更多的有形和無形工作資源。作為對領導的回報, 員工也更傾向于將擁有的資源投入到工作中(Dulebohn, Bommer, Liden, Brouer, & Ferris, 2012; Graen & Uhl-Bien, 1995; Jiang et al., 2014; 陸欣欣, 孫嘉卿, 2016)。擁有高質量的領導?成員交換的員工會在工作中投入充沛的資源應對挑戰性壓力源。因而本研究選擇領導?成員交換作為挑戰性壓力源與員工創新行為之間的調節變量。

根據工作要求?資源模型, 工作資源與工作要求的平衡促進員工的投入與創新(e.g., Bakker & Demerouti, 2007; Bakker et al., 2007)。在高水平的領導?成員交換質量下, 挑戰性壓力源對員工工作場所結果的影響更為積極。首先, 員工成功應對挑戰性壓力源需要足夠的資源。領導?成員交換提供的工作資源能夠讓員工有更好滿足挑戰性需求的條件, 減少挑戰性壓力源對員工個體資源的損耗。當與領導的交換質量高時, 領導會給予員工更多工作上的支持與認可(Xu et al., 2012), 彌補員工在應對壓力源時個體資源的損耗, 員工擁有更高的能力來應對挑戰性的工作。以往研究指出, 來自領導的支持, 或者與領導的關系質量能夠弱化壓力源與員工心理壓力之間的正向關系(e.g., Erdogan, Kraimer, & Liden, 2004)。

其次, 高質量的領導?成員交換會強化挑戰性壓力源對創新的激勵作用。擁有高質量的領導?成員交換的員工有更高水平的義務感來回報領導, 會分配更多資源應對挑戰性壓力源(Dulebohn et al., 2012)。擁有高質量領導?成員交換的員工通常會將取得更高績效作為回報領導的一種方式(陸欣欣, 孫嘉卿, 2016)。挑戰性壓力源給予員工取得高績效的機會。擁有高質量領導?成員交換的員工遇到工作中的挑戰時, 為了回報領導, 他們會更加努力地去克服工作中的問題或者挑戰。在面對大量的工作任務或者極高的績效標準時, 他們傾向于在這些挑戰上投入更多時間與精力。因而, 對于擁有高質量的領導?成員交換的員工而言, 挑戰性壓力源更能激發他們將資源投入工作之中, 進一步獲得取得高水平創新的可能。Lin等(2015)研究證明了員工分配資源的方式調節挑戰性壓力源的作用:當員工將擁有的資源投入到應對挑戰性壓力源中時, 挑戰性壓力源對績效的積極作用更強。

挑戰性壓力源一方面消耗員工的資源, 另一方面激勵員工, 帶給員工取得成就的可能。使用充沛的資源能夠提升成功應對挑戰性壓力源的可能, 激勵員工提出更多具有創新性的問題解決方式, 提升員工創新行為(LePine et al., 2005, 2016)。由以上分析可知, 由于高質量的領導?成員交換作為一種工作資源, 能夠彌補員工的資源消耗, 使得員工將資源指派在應對挑戰性壓力源的過程中, 極大地提升成功應對挑戰性壓力源的可能性。因而員工能夠更好地迎接挑戰, 進而收獲挑戰性壓力源帶來的積極結果。

相反, 當領導?成員交換水平低時, 挑戰性壓力源對員工工作場所的積極影響有限。首先, 低質量的領導?成員交換的員工擁有更少的來自領導的資源, 員工成功完成挑戰性工作任務受到限制。由于缺乏應對挑戰性壓力源的工作資源, 作為一種壓力源的挑戰性工作任務使得員工資源消耗更大(e.g., LePine et al., 2005; Zhang et al., 2014)。此外, 擁有低質量的領導?成員交換的員工更不傾向于用高績效回報領導, 更不愿意將擁有的資源(努力和時間)指派到應對工作挑戰上。挑戰性壓力源對擁有低質量的領導?成員交換的員工的激勵作用更弱。由于更少的可用資源與更少的資源指派在工作挑戰上, 在面對挑戰性壓力源的情況下, 擁有低質量的領導?成員交換的員工進行創新的可能性更小。因而, 挑戰性壓力源與員工創新的正向關系更弱。綜上所述, 提出如下假設:

H1:領導?成員交換正向調節挑戰性壓力源與員工創新行為之間的關系, 即相比領導?成員交換水平低的員工, 領導?成員交換水平高的員工, 挑戰性壓力源與員工創新行為的正向關系更強。

2.3 挑戰性壓力源、領導?成員交換與辱虐管理的三維交互作用

依據工作資源?需求模型, 領導?成員交換會正向調節挑戰性壓力源與員工創新行為之間的關系, 接下來討論領導?成員交換對挑戰性壓力源與創新行為關系調節作用的邊界:辱虐管理(Tepper, 2000)。領導?成員交換本質上是一種垂直對偶關系, 交換雙方權力不對稱是其區別于一般人際交換的重要方面(Erdogan & Liden, 2002; Graen & Uhl-Bien, 1995)。這種不對稱性不僅僅體現在領導與員工交換的資源不同(比如, 領導交換給員工的資源為支持、員工交換給領導的資源為高績效) (Cropanzano & Mitchell, 2005), 更體現在領導?成員交換的過程中, 領導比員工更有主導權(Erdogan &Liden, 2002; Jiang et al., 2014)。學者強調領導與成員之間的關系除了需要考慮領導與成員之間整體的關系質量之外, 還需要考慮具體的領導行為(e.g., Lian et al., 2012; Xu et al., 2015)。領導行為能夠影響領導?成員交換關系的平衡, 進而影響領導?成員交換質量在挑戰性壓力源與創新行為之間關系中作為資源的角色(Jiang et al., 2014)。針對領導?成員整體關系質量的研究, 往往忽視好的領導?成員關系也會有負面事件的發生。學者建議在考慮領導?成員交換質量的作用機制的同時考慮一種破壞性的領導行為:辱虐管理(e.g., Lian et al., 2012; Tepper, 2000; Xu et al., 2015)。

Tepper (2000) 將辱虐管理定義為“關于主管對員工的情緒和心理上的敵對狀態的員工感知” (p. 178)。典型的辱虐管理行為包括對員工暴怒以及吼叫、當眾羞辱員工、限制員工獲得有效信息、對員工冷暴力以及威脅員工等(Xu et al., 2012; Tepper, 2000)。辱虐管理對員工的態度、情緒、心理健康、工作行為與績效產生負面影響(e.g., Tepper, 2000; Xu et al., 2012; 吳隆增, 劉軍, 劉剛, 2009)。

辱虐管理與領導?成員交換是兩個獨立構念。雖然看起來辱虐管理通常只會在低水平的領導?成員交換的情況下發生, 但是員工也有可能在高水平的領導?成員交換的情況下受到領導的辱虐(Lian et al., 2012)。以往實證研究表明, 領導?成員交換與辱虐管理是兩個不同的構念(Lian et al., 2012; Xu et al., 2015)。互動雙方的高質量關系同時包括了雙方積極的人際行為與消極的人際行為, 這兩種效價不同的人際行為具有獨立性(e.g., Fincham & Linfield, 1997)。Jiang等(2014)使用領導正直調節領導?成員交換的作用, 顯示不正直的、會對下屬產生不利行為的領導與高水平的領導?成員交換質量可以并存。領導?成員交換代表了一種長時間演化而成的領導與員工關系的一般水平; 而辱虐管理代表了一類隨時可發生的領導行為, 這種領導行為不一定代表領導與員工整體關系較差(Tepper & Henle, 2011)。例如, 雖然員工對與領導的關系有一種普遍的感受, 比如領導理解他們的需求, 領導會幫助他們工作等(Scandura & Schriesheim, 1994), 但他們也有可能會遭受領導的辱虐對待, 例如領導的冷遇或領導忽視了他們的貢獻等(Tepper, 2000)。

以往研究指出, 在某些情況下, 領導?成員交換高并不意味著員工工作資源高。當擁有高質量領導?成員交換時, 員工有可能會承擔更多來自領導的任務和責任, 增加了資源的消耗(Dulebohn et al., 2012; Jiang et al., 2014)。作為一種壞的領導行為, 由于辱虐管理影響領導?成員交換質量在挑戰性壓力源與創新行為之間關系中作為提供員工工作資源的角色, 辱虐管理會削弱領導?成員交換對挑戰性壓力源與創新行為之間關系的正向調節作用。

首先, 辱虐管理增加了員工在高質量的領導?成員交換中獲得資源的流失。有關工作場所“不一致信息”的研究(Major, Zubek, Cooper, Cozzarelli, & Richards, 1997; Xu et al., 2015)指出, 如果個體在支持性的關系中遭遇了消極事件, 個體損耗的資源更大。當領導?成員關系質量與辱虐管理的水平都高時, 員工接受到了組織的“不一致信息”。因而, 當受到領導的辱虐對待時, 與領導關系好的員工更可能會經歷資源流失。與領導關系好的員工相信領導往往會支持、尊重他們、并且是他們工作資源的來源(Jiang et al., 2014)。因此, 當這些員工成為領導辱虐的對象時, 這種辱虐行為出乎他們的意料之外, 給他們帶來了資源的損耗。進一步說, 有關領導行為和與領導關系之間的“不一致信息”讓領導?成員關系的性質難以預測。當與領導關系好的員工從同一個源頭同時感知到支持和虐待時, 他們經歷的認知失調(Beehr, Farmer, Glazer, Gudanowski, & Nair, 2003; Xu et al., 2015)會消耗他們更多的資源。

其次, 辱虐管理加大了員工將從高質量領導?成員交換中獲得資源分配在應對挑戰性壓力源上的難度。在高水平的辱虐管理下, 領導往往更多得從自我的利益考慮(e.g., Kiazad, Restubog, Zagenczyk, Kiewitz, & Tang, 2010), 高質量的領導?成員交換帶來的資源與支持也難以滿足員工的需求, 這些員工不確定如何在應對工作挑戰中有效地使用領導給予他們的資源與支持(Lian et al., 2012)。進一步說, 高質量領導?成員交換關系的員工會盡力維持和領導相互信任與支持的緊密關系(Halbesleben & Bowler, 2007; Jiang et al., 2014), 當辱虐管理對他們釋放出看似消極的信號時, 他們會分配額外的時間和精力在經營與應對與領導的關系。然而在面對挑戰性壓力源時, 員工同樣需要在大量的工作、高績效的績效標準、短的工作期限與較大的責任范圍上指派大量資源來應對。Jiang等(2014)指出, 對從自我利益出發的領導來說, 高質量的領導?成員交換會加大員工在與領導關系中的投入, 削弱其在工作任務上的投入。因此, 高水平的辱虐管理加大了員工將從高質量的關系中得到的資源用于工作挑戰中的難度。綜上, 當辱虐管理水平高時, 高水平的領導?成員交換并不能幫助員工更好地應對挑戰性壓力源, 弱化挑戰性壓力源的激勵作用。

相反, 當辱虐管理水平低時, 高質量的領導?成員交換更能扮演好員工工作資源的角色。首先, 低水平的辱虐管理不會妨礙員工能在高質量的領導?成員交換中獲得較多資源。由于領導不會給予員工既支持又辱虐的“不一致信息”, 領導的行為符合員工的期待, 員工也不需要分配額外的資源來處理認知失調(Beehr et al., 2003)。在低水平的辱虐管理下, 員工能夠從領導處獲得更多有效工作資源。

其次, 低水平的辱虐管理不會妨礙員工將從高質量的領導?成員交換中獲得的資源投入到應對工作挑戰中。領導可能會更少地從自身需求與利益的角度出發, 更多地考慮員工的需求(e.g., Xu et al., 2012; Xu et al., 2015; 吳隆增等, 2009), 高水平的領導?成員交換能夠給員工帶來更多適合員工自身特點的工作資源, 從而有助于員工更有效地完成挑戰性工作要求, 在挑戰的激勵下投入創新。進一步, 由于領導沒有釋放負性的信息, 領導?成員交換關系高的員工不需要指派額外的精力與資源來維持高水平的交換關系, 只需將充沛的工作資源投入到應對挑戰性壓力源中。當辱虐管理水平低時, 高水平的領導?成員交換能夠幫助員工成功應對挑戰性壓力源, 強化了挑戰性壓力源的激勵作用, 使得員工投入到創新活動中, 加大了員工取得高水平創新的可能性。綜上, 低水平的辱虐管理會強化領導?成員交換對挑戰性壓力源與員工創新行為之間關系的正向調節作用。本文提出如下假設:

H2: 挑戰性壓力源、領導?成員交換、辱虐管理對員工創新行為存在三維交互作用, 即在低辱虐管理的情況下, 高領導?成員交換水平的情況下, 挑戰性壓力源與員工創新的關系的正相關更強。

3 研究方法

3.1 樣本與程序

為了擴大研究結果的外部效度, 研究收集了兩個樣本用以檢驗研究假設。兩個樣本的區別在于: (1) 行業不同, 樣本1來自于食品行業, 樣本2來自于服裝行業、金融行業與電力行業; (2)上下級配對方式不同, 前者采用1名上級與1~2名下屬隨機配對, 后者采用1名上級與多名下屬隨機配對。如果兩個樣本數據得出相同的研究結果, 說明研究結果更可靠。

樣本1:采用問卷調查的方法, 調查對象來自于北京某大型能量飲品公司。在公司副總經理的幫助下, 我們聯系上了252位一線銷售員工以及他們對應的134名一線銷售領導。研究準備了兩套調查問卷:領導版調查問卷與員工版調查問卷。員工版調查問卷測量員工的人口統計學信息、挑戰性壓力源(CS)、領導?成員交換(LMX)和辱虐管理(AS)。領導版調查問卷測量了員工的創新行為。調查問卷以網絡的形式向調查對象發放, 先將員工版調查問卷發放給員工(T1), 兩周之后, 再將領導版調查問卷發放給領導(T2)。研究使用調查對象的真實姓名將兩套問卷進行配對。

在收到調查問卷的252名員工中, 226名員工填寫并返回了問卷(89.7%的填答率)。兩周之后, 領導對其員工的創新水平進行評價。119名領導(配上206名員工)填寫并返回了問卷(91.2%的填答率)。在刪除了空白太多的無效問卷之后, 最后得到的有效問卷為195名員工(配上112名領導)。平均每一個領導評價1.74個員工。隨后, 我們隨機地聯系了10%的調查對象, 確保了問卷信息的真實性。員工的平均年齡為36.14歲(標準差為6.62), 94.9%的員工為男性, 27.2%的員工擁有本科及以上學歷。

樣本2:采用問卷調查的方法, 被試來自兩家服飾公司、一家金融產品公司、以及一家電力公司。在各單位人力資源管理相關負責人的幫助下, 共有343名員工與對應的116名領導參與了調查。研究以紙質版的形式發放了與樣本1除去上下級相處時間之外其他信息都相同的兩套調查問卷。現場填答、現場收回, 并采用調查對象的真實姓名將兩套問卷進行配對。

在收到調查問卷的343名員工中, 332名員工填寫并返回了問卷(96.7%的填答率)。在刪除了空白太多以及匹配不全的無效問卷之后, 最后得到的有效問卷為251名員工(配上83名領導)。平均每一個領導評價3.02個員工。員工的平均年齡為34.81歲(標準差為8.49), 61.0%的員工為男性, 27.0%的員工擁有本科及以上學歷。

3.2 測量工具

由于量表均在英文語境下開發, 采用Brislin (1980)的“翻譯?回譯”的程序將英文量表翻譯成中文:首先邀請4名管理學在讀碩士將英文量表翻譯成中文; 然后邀請3名管理學在讀博士將其回譯為英文量表; 最后請1名組織行為學博士對比三個版本量表并提出修改意見。

挑戰性壓力源(CS)。采用Cavanaugh等(2000)編制的挑戰性?阻礙性壓力源量表中的挑戰性壓力源維度, 共6個條目。員工對近3個月內所感受到的6種壓力源(工作多、任務量大、時間緊迫、任務復雜、工作時間長以及任務責任大) 帶來的壓力程度進行評價。例題為“我需要完成的項目或者任務的數量”; “我感受到的時間緊迫性”。采用李克特10點計分法, 從1到10代表壓力越來越大(1 = 毫無壓力; 10 = 壓力極大)。樣本1中該量表的Cronbach’s α為0.95; 樣本2中該量表的Cronbach’s α為0.93。

領導?成員交換(LMX)。采用Liden, Wayne和Stilwell (1993)的7個條目領導?成員交換量表。員工對領導?成員的關系質量進行評價。例題為“我很清楚我的上司是否會滿意我的工作表現”; “我和我上司的關系很好”。樣本1采用李克特7點計分法, 從1到7代表對領導?成員關系質量陳述的同意程度越來越高(1 = 完全不同意; 7 = 完全同意)。樣本2采用李克特6點計分法(1 = 完全不同意; 6 = 完全同意)。樣本1該量表的Cronbach’s α為0.83; 樣本2該量表的Cronbach’s α為0.87。

辱虐管理(AS)。采用Tepper (2000)的15個題目量表測量辱虐管理。員工對直屬領導的辱虐管理行為的頻率進行評價。例題為“我的領導嘲笑我”; “領導說我的想法很愚蠢”。采用李克特6點計分法, 從1到6代表行為的頻率越來越高(1 = 基本沒有; 6 =頻率極高)。樣本1中該量表的Cronbach’s α系數為0.96。樣本2中該量表的Cronbach’s α為0.97。

員工創新行為(INV)。采用Scott和Bruce (1994)的6個題目的創新行為量表測量員工創新行為。領導對其員工的創新行為水平進行評價。例題為“該員工會提出新的想法”; “該員工會搜尋有關技術、流程、技藝或產品方面的新點子”。樣本1采用李克特5點計分法, 從1到5代表員工的創新行為水平越來越符合題目的描述(1 = 非常不符合; 5 = 非常符合)。樣本2采用李克特6點計分法(1 = 非常不符合; 6 = 非常符合)。樣本1中該量表的Cronbach’s α系數為0.90; 樣本2中該量表的Cronbach’s α為0.87。

控制變量。在樣本1中控制了下屬的年齡(以年為單位)、性別(0 = 男性; 1 = 女性)以及教育程度(0 = 無本科學歷; 1 = 有本科學歷); 在樣本2中除去控制下屬年齡、性別以及教育程度之外, 還控制了與領導的共事時間(以年為單位)。

3.3 統計與分析

研究采用Mplus 7.4分析研究假設。兩個樣本中的所有變量都在下屬個體層次分析。領導評價下屬的員工創新行為。員工的數據嵌套在每一個領導下。樣本1的組間差異ICC (1)為0.68; 樣本2的組間差異ICC (1)為0.68, 兩個樣本的組間差異均較大。為了控制嵌套效應, 在兩個樣本中均使用Mplus中的“cluster”和“type = complex”命令(Muthén & Muthén, 2007)控制嵌套效應。該方法使用“sandwich estimator”使得在樣本不獨立的情況下保證標準誤(standard error)穩健, 從而控制嵌套效應(Muthén & Muthén, 2007)。

4 研究結果

4.1 變量區分效度檢驗

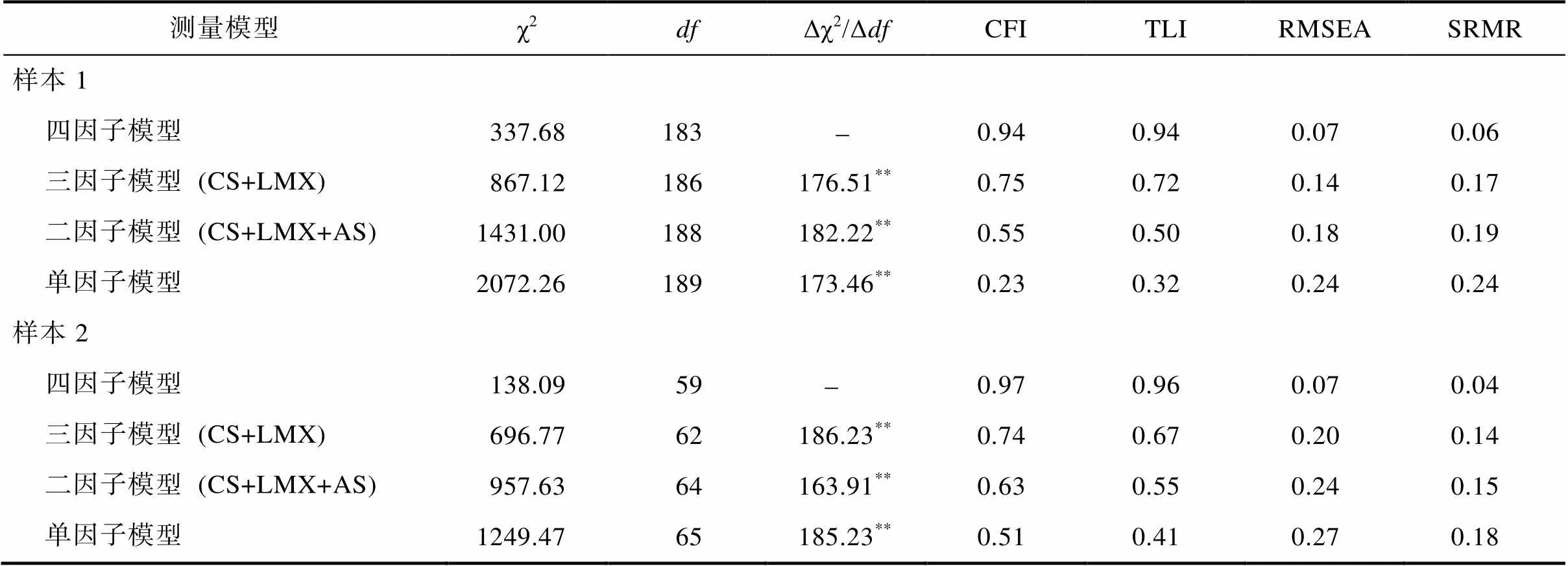

使用驗證性因子分析檢驗數據與模型的匹配性以及變量的區分效度。為了將每個因子中的條目數量減少到合理程度, 在兩個樣本中均使用了打包法(Little, Rhemtulla, Gibson, & Schoemann, 2013)。表1顯示在樣本1與樣本2中假設的四因子模型與數據匹配較好(χ2= 337.68,= 183, CFI = 0.94, TFI =0.94, RMSEA = 0.07, SRMR = 0.06; χ2= 337.68,= 183, CFI = 0.94, TFI = 0.94, RMSEA = 0.07, SRMR = 0.04)。將兩個樣本中假設模型與三個競爭模型進行比較, 結果顯示假設模型要優于競爭模型。因此數據與模型匹配較好, 可以進行假設檢驗。

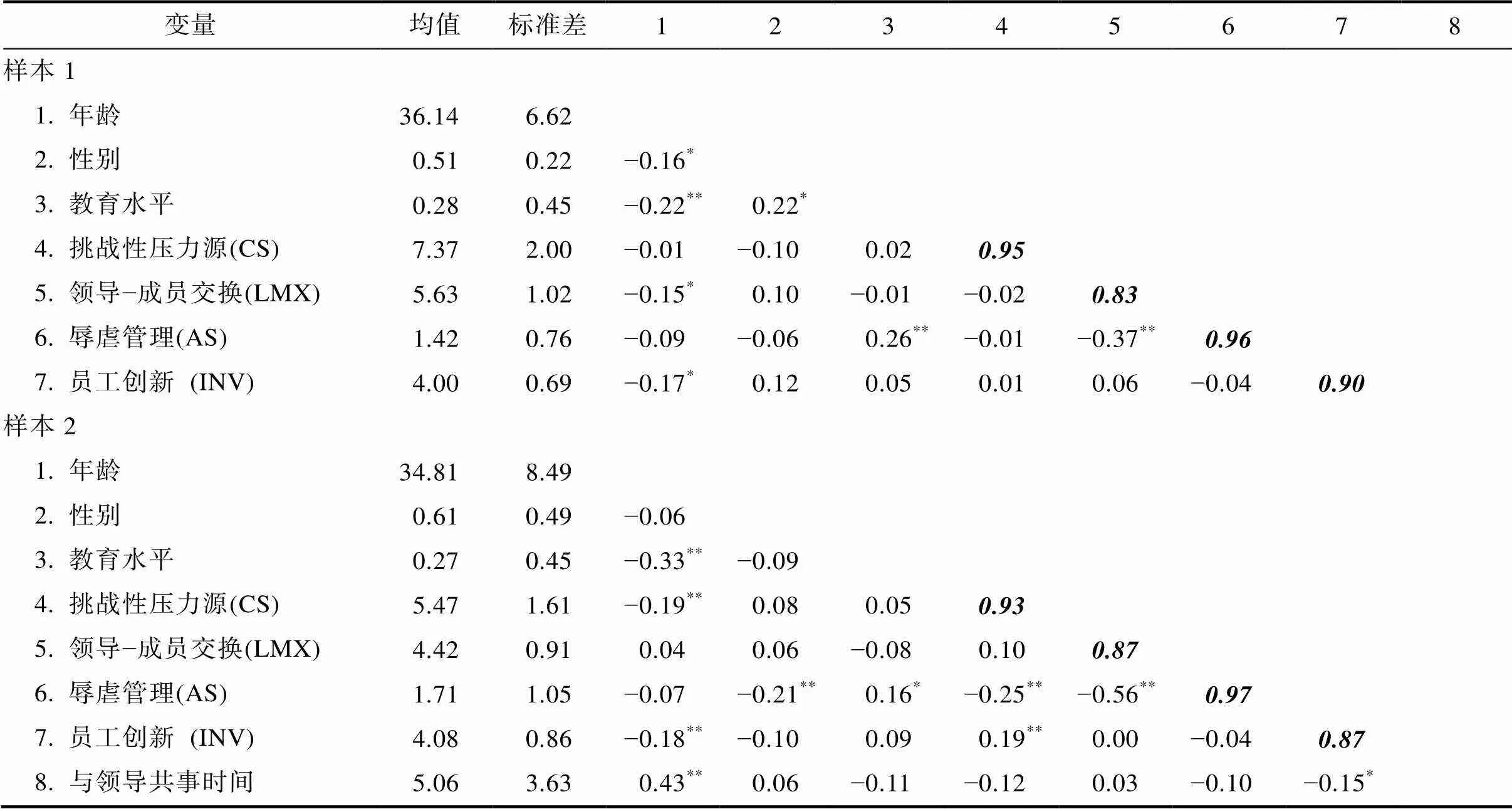

4.2 描述性檢驗結果

樣本1和樣本2各變量的均值、標準差、相關系數以及信度如表2所示。

4.3 回歸結果分析

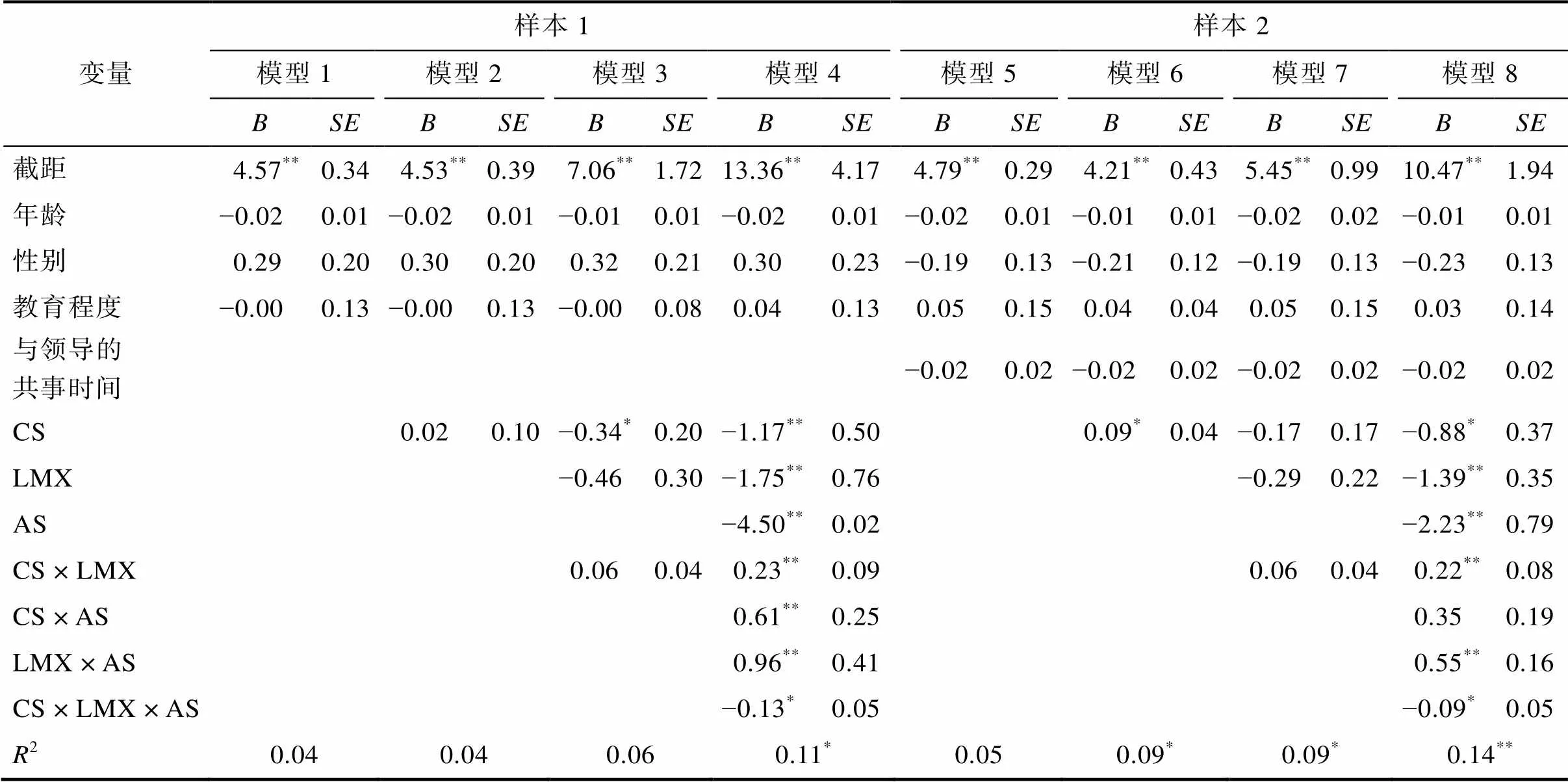

研究構建了“CS × LMX”、“ CS × AS”、“LMX × AS”與“CS × LMX × AS”四個乘積項和四個回歸方程。第一個回歸方程用控制變量預測員工創新行為(模型1和模型5)。第二個回歸方程在第一個回歸方程的基礎上加入自變量(CS) (模型2和模型6)。第三個回歸方程在第二個回歸方程的基礎上加入調節變量(LMX)以及交互項(CS × LMX), 檢驗假設1(模型3和模型7)。第三個回歸方程在第二個回歸方程的基礎上加入其它二維交互項(CS × AS, AS × LMX)以及三維交互項(CS × LMX × AS), 檢驗假設2(模型4和模型8)。

表1 核心變量的驗證性因子分析

注:樣本1= 195對領導?下屬,樣本2= 251對領導?下屬。CS: 挑戰性壓力源、LMX: 領導?成員交換、AS: 辱虐管理;**< 0.01。

表2 樣本1和樣本2各變量的描述性統計

注:樣本1= 195對領導?下屬,樣本2= 251對領導?下屬。對角線為信度。

教育水平:0 = 無本科學歷、1 = 有本科學歷; 性別:0 = 男性、1 = 女性。*< 0.05;**< 0.01。

表3 員工創新行為的回歸分析

注:樣本1= 195對領導?下屬,樣本2= 251對領導?下屬。非標準化系數。

教育水平: 0 = 無本科學歷、1 = 有本科學歷; 性別: 0 = 男性、1 = 女性。CS:挑戰性壓力源、LMX: 領導?成員交換、AS: 辱虐管理*< 0.05;**< 0.01。

假設1假定了領導?成員交換(LMX)正向調節挑戰性壓力源(CS)與員工創新行為(INV)的關系。表3的模型3與模型7表明, 在樣本1與樣本2中, 員工創新行為對“CS × LMX”的回歸結果均不顯著(= 0.06,= 0.04,), 即領導?成員交換(LMX)對挑戰性壓力源(CS)與員工創新行為(INV)的調節作用不顯著。假設1沒有得到支持。

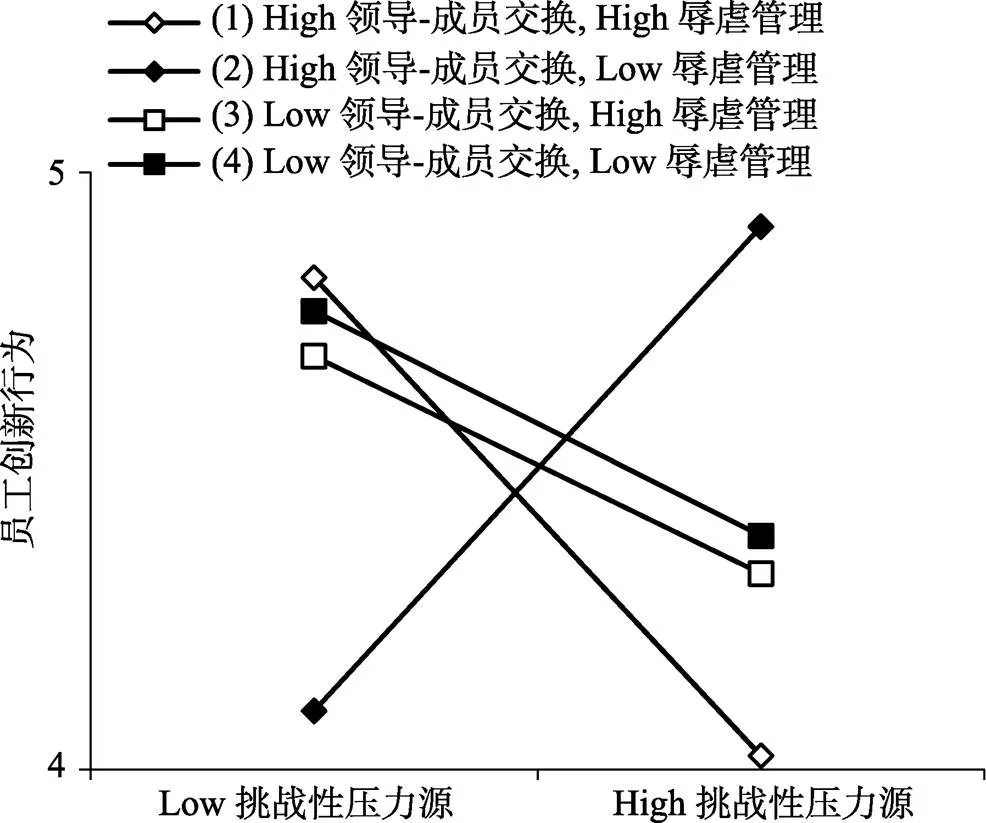

假設2假定挑戰性壓力源(CS)、領導?成員交換(LMX)和辱虐管理(AS)對員工創新行為具有三維交互作用。表3的模型4顯示, 樣本1中, 員工創新行為對乘積項“CS × LMX × AS”的回歸結果顯著(= ?0.13,= 0.05,< 0.05), 模型4回歸方程解釋的方差解釋量為0.11(< 0.05)。如圖2所示, 當領導成員交換水平高、辱虐管理水平低時, 挑戰性壓力源與員工創新行為呈正向關系, 在其他情況下, 挑戰性壓力源與員工創新行為呈負向關系。簡單斜率檢驗結果在表4顯示, 在高領導?成員交換和高辱虐管理時, 挑戰性壓力源與員工創新行為負相關顯著(= ?0.20,= 0.11,0.05); 在高領導?成員交換和低辱虐管理時, 挑戰性壓力源與員工創新行為正相關顯著(= 0.21,= 0.08,0.01);在低領導?成員交換?低辱虐管理時, 挑戰性壓力源與員工創新行為負相關不顯著(= ?0.09,= 0.08,); 在低領導?成員交換?高辱虐管理時, 挑戰性壓力源與員工創新行為負相關顯著(= ?0.09,= 0.05,0.05)。

圖2 挑戰性壓力源、領導?成員交換和辱虐管理對員工創新行為的三維交互作用(樣本1)

注:N樣本1= 195對領導?下屬。High: 平均值 + 1個標準差、Low: 平均值 ? 1個標準差。

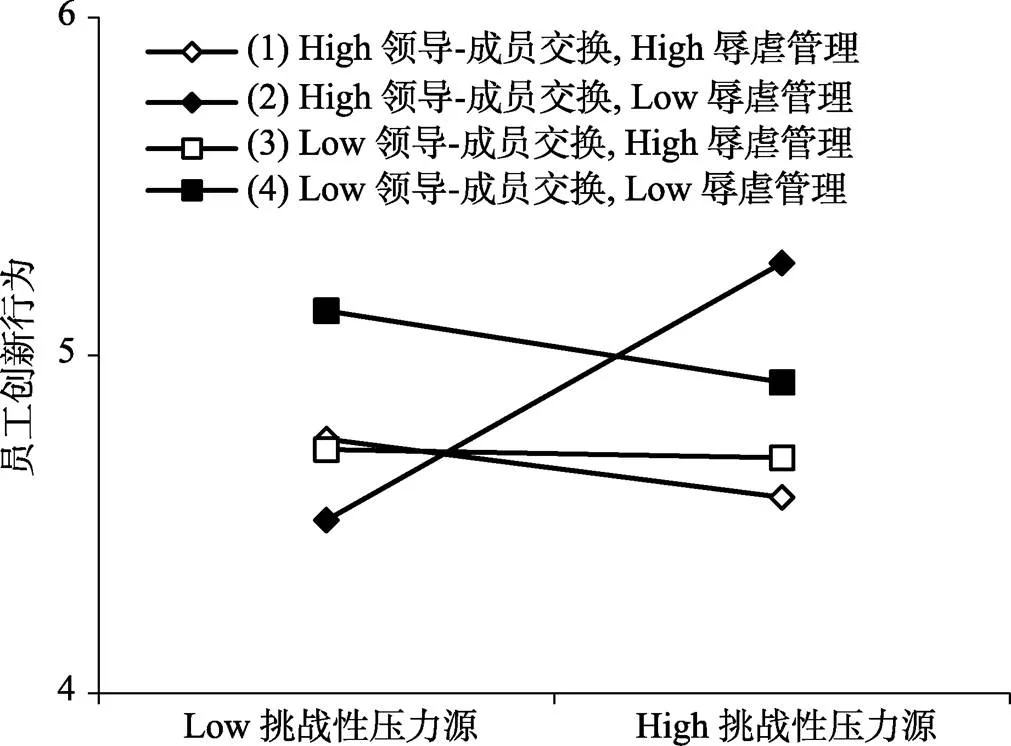

樣本2中, 員工創新行為對乘積項“CS × LMX × AS”的回歸結果顯著(= ?0.09,= 0.05,< 0.05), 模型8回歸方程解釋的方差解釋量為0.14 (< 0.01)。如圖3所示, 當領導成員交換處在高水平、辱虐管理處在低水平時, 挑戰性壓力源與員工創新行為呈正向關系, 在其他情況下, 二者呈負向關系。表4顯示, 在高領導?成員交換和高辱虐管理時, 挑戰性壓力源與員工創新行為負相關不顯著(= ?0.06,= 0.11,); 在高領導?成員交換和低辱虐管理時, 挑戰性壓力源與員工創新行為之間正相關顯著(= 0.22,= 0.05,0.01); 在低領導?成員交換?低辱虐管理時, 挑戰性壓力源與員工創新行為之間負相關不顯著(= ?0.07,= 0.09,); 在低領導?成員交換?高辱虐管理時, 挑戰性壓力源與員工創新行為之間負相關不顯著(= ?0.02,= 0.05,)。

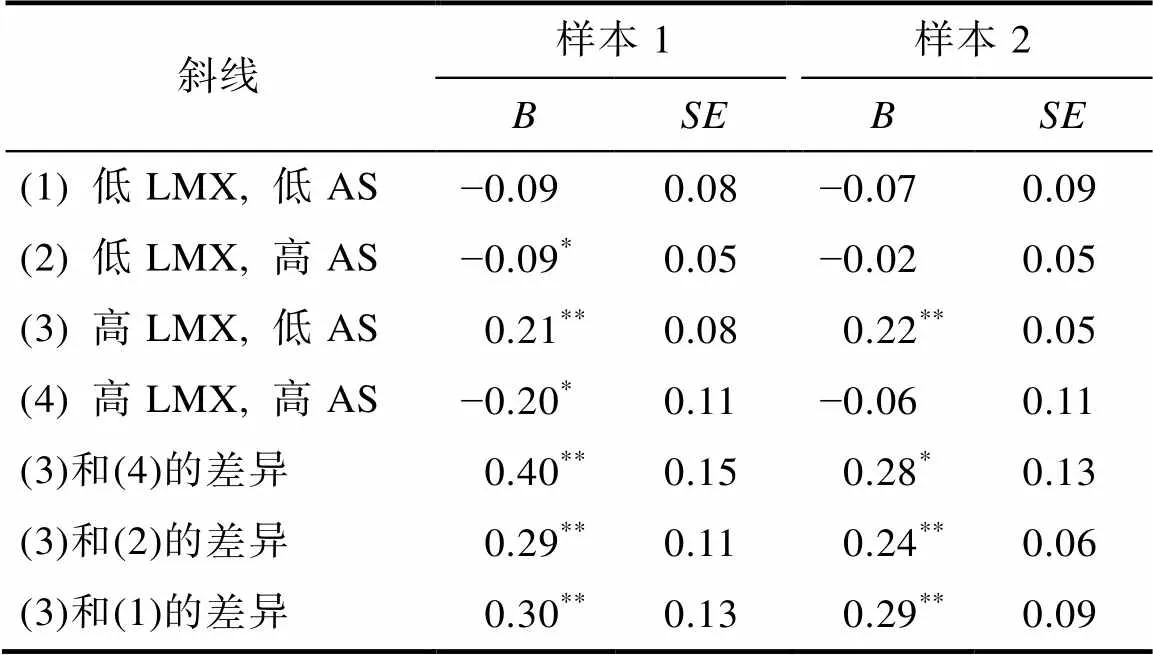

表4 簡單斜率分析

注:樣本1= 195對領導?下屬;樣本2= 251對領導?下屬。

LMX: 領導?成員交換, AS: 辱虐管理; 低: 平均值?1個標準差、高: 平均值+1個標準差;*< 0.05;**< 0.01.

圖3 挑戰性壓力源、領導?成員交換和辱虐管理對員工創新行為的三維交互作用(樣本2)

注:樣本2= 251對領導?下屬。High: 平均值 + 1個標準差、Low: 平均值 ? 1個標準差。

“高領導?成員交換, 低辱虐管理”與其他斜線的斜率差異如表4所示(Dawson & Richter, 2006)。在兩個樣本中, “高領導?成員交換, 低辱虐管理”與“高領導?成員交換, 高辱虐管理”的斜率差異顯著(樣本1:= 0.40,= 0.13,0.01; 樣本2:= 0.28,= 0.13,0.01), 與“低領導?成員交換, 低辱虐管理”的斜率差異顯著(樣本1:= 0.29,= 0.08,0.01; 樣本2:= 0.24,= 0.09,0.01), 同時與“低領導?成員交換, 高辱虐管理”的斜率差異也顯著(樣本1:= 0.30,= 0.11,0.01; 樣本2:= 0.29,= 0.09,0.01)。因此, 樣本1和樣本2的結果均支持假設2。

5 討論

基于工作資源?需求模型, 本研究探索了領導?成員交換質量和辱虐管理對挑戰性壓力源與員工創新行為關系的調節作用。研究力圖證明在員工面對挑戰性壓力源時, 需要擁有更多有效的工作資源, 才能夠較好地應對挑戰性工作要求進行創新。根據不同行業的兩個樣本的研究結果發現, 領導?成員交換單獨對挑戰性壓力源與員工創新行為關系的調節作用不顯著, 但領導?成員交換與辱虐管理的交互項對挑戰性壓力源與員工創新關系的調節作用顯著。研究結果為挑戰性壓力源與員工創新行為之間關系的研究提供了一定的理論與實踐啟示。

5.1 理論意義

首先, 為理清挑戰性壓力源與創新之間關系的邊界做出了貢獻。以往的理論研究對挑戰性壓力源與創新之間的關系缺乏一致的解釋(e.g., Byron et al., 2010; LePine et al., 2005)。實證研究也沒有找到二者關系的一致研究結果(Ohly & Fritz, 2010; Sacramento et al., 2013)。近年來, 逐漸有研究從調節效應的角度入手解釋挑戰性壓力源與員工創新行為之間關系的不一致性。但是以往的研究解釋機制比較單一, 多從認知評價的角度表明調節變量會改變對挑戰性壓力源的認知評價。此外, 以往研究的調節變量種類上僅限于員工個人特征(Sacramento et al., 2013)以及變革?交易型領導(Zhang et al., 2014)或魅力型領導(LePine et al., 2016)。

研究的核心理論貢獻在于運用工作要求?資源模型(Bakker & Demerouti, 2007), 從工作資源, 尤其是來自領導的工作資源的角度為挑戰性壓力源和員工創新行為的關系找到了新的邊界。工作要求?資源模型強調了工作資源和工作要求的平衡能夠促進更積極的工作結果(e.g., Bakker et al., 2007)。員工通過得到更高水平的工作資源, 能夠更好地應對挑戰性工作要求, 彌補資源的消耗, 更多地投入到創新性工作活動中, 取得更高水平的創新。本研究發現, 當員工能夠得到更多來自領導的有效資源時(領導?成員交換質量水平高、辱虐管理水平低時), 挑戰性壓力源正向影響員工創新行為。進一步, 以往研究沒有對作為調節變量的不同工作資源的性質進行劃分, 特別是在討論領導?成員交換作為工作資源時, 沒有強調領導方式或者行為在其中的作用。本研究證明領導方式能夠定義領導?成員交換質量作為應對挑戰性壓力源工作資源的角色。當員工和非辱虐型領導的關系更好時, 領導?成員交換才能更好地扮演工作資源的角色, 才能更好地幫助員工應對挑戰性壓力源, 加深挑戰性壓力源的激勵作用, 從而幫助員工取得更高水平的創新。本研究根據領導行為與領導?成員交換關系質量的不同作用劃分了二者在作為工作資源的角色, 并且探討它們在挑戰性壓力源與員工創新之間關系的協同調節作用。研究結果揭示了來自領導的工作資源的復雜性, 細化了工作要求?資源模型在解釋挑戰性壓力源(工作要求)與工作資源影響員工結果變量的互動機制。

其次, 研究通過驗證領導?成員交換與辱虐管理共同的調節作用, 理清了領導?成員交換調節效應的邊界。以往研究大都著眼于獨立考察領導?成員交換的積極效應(e.g., van Dyne, Kamdar, & Joireman, 2008)以及辱虐管理的消極效應(e.g., Xu et al., 2012;Tepper & Helle, 2011)。逐漸有研究結果指出, 領導?成員交換對員工工作場所的作用不一定是正向的, 并開始尋找領導?成員交換效應的調節變量, 尤其是領導方式作為調節變量(e.g., Jiang et al., 2014; 陸欣欣, 孫嘉卿, 2016)。已有研究指出正向的領導方式強化領導?成員交換對員工工作場所積極結果的影響; 負向的領導方式弱化領導?成員交換對工作場所積極結果的影響(e.g., Jiang et al., 2014)。與以往的研究一脈相承, 本研究結果揭示了辱虐管理弱化了領導?成員交換的正面效應。本研究進一步發現辱虐管理弱化了領導?成員交換的正面調節效應。研究指出, 當領導行為與領導?成員關系帶給員工的信息不一致時, 高質量的領導?成員關系的正向作用受到削弱。研究不僅僅將領導?成員交換與領導方式結合起來, 并且進一步揭示了領導方式能夠為領導?成員交換的調節效應提供邊界。

再次, 本研究對員工創新領域做出貢獻。研究從工作要求?工作資源模型(Bakker & Demerouti, 2007)的理論角度為員工創新找到前因。以往研究指出, 員工創新是一個充滿不確定與壓力的過程, 員工執行創新行為需要充沛的資源(e.g., Byron et al., 2010)。以往研究強調了資源作為員工創新前因的重要角色, 但是忽視了工作壓力與工作資源之間的互動對員工創新的影響(e.g., Amabile, 1988)。本研究強調了工作壓力和工作資源的平衡作為員工創新的前因。進一步, 研究結果揭示了在挑戰性工作壓力源以及合適的工作資源都高的水平下, 員工創新水平最高。

5.2 實踐意義

本研究證明挑戰性壓力源在領導?成員交換水平高、辱虐管理水平低時能夠正面影響員工創新。員工創新關系到組織的長期競爭力(Sacramento et al., 2013)。要想提高員工的創新行為水平, 需要領導者、員工和組織的三方面共同努力。對于領導者而言, 領導者需要給予員工更多的挑戰性工作要求, 比如給予員工更大范圍的工作責任和更多的任務量。在給予員工這些挑戰的同時, 領導需要給予下屬更多的支持, 關注下屬的需求, 使得員工有更多合適的資源能夠應對挑戰。此外, 減低對員工的辱虐水平。對于員工而言, 員工需要主動建設與領導的關系, 提高自己與領導相處的技能, 以增加自身工作要求的挑戰性與獲取更多合適的工作資源。對于組織而言, 組織需要增加對領導者的選拔與培訓, 增強領導力, 減少組織中辱虐管理的存在。

5.3 優勢、研究局限與未來研究展望

雖然本研究具有一些明顯的優勢(e.g., 不同行業的兩個樣本重復驗證了研究假設、領導對下屬的創新績效評分), 但也存在局限:第一, 樣本1采用兩個時間點的領導?下屬配對數據、樣本2采用一個時間點的領導?下屬配對數據, 均在一定程度上減少了共同方法誤差, 但是并不能推斷變量之間的因果關系。由于本文并沒有同時測量所有的變量, 無法排除變量之間可能存在的相互或反向的影響。例如, 員工的創新行為水平, 也可能影響他們對挑戰性壓力源或者領導?成員交換的感知和判斷。未來的研究設計應當采用多個時間點, 同時測量所有的變量; 或者使用實驗方法, 從而排除反向或相互影響, 有效推斷變量之間的因果關系。

第二, 當在測量領導?成員交換與辱虐管理的調節作用時, 沒有能夠直接通過數據結果顯示在辱虐管理水平高與辱虐管理水平低的兩種情況下, 領導成員交換質量的性質不同。員工與領導培養出來的好關系, 針對不同領導可能是不一樣的。而關于領導?成員交換質量的以往研究聚焦于質量的高低上(e.g., Dulebohn et al., 2012), 幾乎沒有關于領導?成員交換質量性質的理論與測量。未來研究可以繼續細化領導?成員交換質量這個構念, 具體探討不同類型的領導?成員交換質量之間性質的不同, 比如構造研究與辱虐管理領導發展的領導?成員交換質量以及與變革型領導發展的領導?成員交換質量。進一步, 由于研究設計的確范, 我們沒能使用相關變量直接證明在辱虐管理水平高, LMX水平高的情況下, 員工擁有的資源較少。未來的研究可以進一步使用情緒耗竭等相關員工資源的相關變量作為中介機制, 更直接地檢驗挑戰性壓力源、領導?成員交換質量與辱虐管理三維交互作用假設中涉及的邏輯。

第三, 本文從工作要求?資源模型出發探索了領導?成員交換與辱虐管理對挑戰性壓力源與員工創新關系的共同調節作用。研究結論支持了工作要求?資源模型在挑戰性壓力源?員工創新關系上的解釋力, 并且以往研究也強調了工作資源與工作壓力影響創新的重要因素(e.g., Byron et al., 2010)。然而, 工作要求?資源模型更多地應用在解釋工作投入或者工作倦怠的形成機制上(e.g., Bakker et al., 2007), 并且本研究也沒有考察工作投入或者工作倦怠等相關變量作為挑戰性壓力源與創新行為之間的中介機制。未來研究將中介機制納入考察, 控制住之前已研究過的中介變量, 比如挑戰性?阻礙性評價(e.g., LePine et al., 2016), 進一步驗證工作要求?資源模型用以解釋壓力源與創新關系的有效性。此外, 本研究沒有控制影響挑戰性壓力源作用的其他調節變量。未來研究可以控制文獻中出現的個人特質與情境相關調節變量, 以展現領導?成員交換與辱虐管理調節作用的獨特解釋力。

6 結論

基于工作要求?資源模型, 本研究探索了挑戰性壓力源與員工創新之間的關系及其邊界條件。結果顯示, 領導?成員交換與辱虐管理調節挑戰性壓力源與員工創新行為之間的關系。當領導?成員交換水平高、辱虐管理水平低時, 挑戰性壓力源與員工創新行為正相關; 在其他條件下, 挑戰性壓力源與員工創新行為不相關或者負相關。

Amabile, T. M. (1988). A model of creativity and innovation in organizationsIn B. M. Staw & L. L. Cummings (Eds.),(vol. 10, pp. 123?167). Greenwich, CT: JAI Press.

Amabile, T. M., Hadley, C. N., & Kramer, S. J. (2002). Creativity under the gun.(8), 52?61, 147.

Anderson, N., Poto?nik, K., & Zhou, J. (2014). Innovation and creativity in organizations: A state-of-the-science review, prospective commentary, and guiding framework.(5), 1297?1333.

Baer, M., & Oldham, G. R. (2006). The curvilinear relation between experienced creative time pressure and creativity: Moderating effects of openness to experience and support for creativity.(4), 963?970.

Bakker, A. B., Hakanen, J. J., Demerouti, E., & Xanthopoulou, D. (2007). Job resources boost work engagement, particularly when job demands are high.(2), 274?284.

Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2007). The job demands– resources model: State of the art.(3), 309?328.

Berscheid, E. S., & Regan, P. C. (2005).. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

Beehr, T. A., Farmer, S. J., Glazer, S., Gudanowski, D. M., & Nair, V. N. (2003). The enigma of social support and occupational stress: Source congruence and gender role effects.(3), 220–231.

Bowers, T. (2007).. Retrieved from http://www.techrepublic.com/blog/career/ the-top-workplace-stressors-andirritations/210.

Brislin, R. W. (1980). Translation and content analysis of oral and written material. In: H. C. Triandis & J. W. Berry, (Eds.),(vol. 2, pp. 349?444). Boston: Allyn and Bacon.

Byron, K., Khazanchi, S., & Nazarian, D. (2010). The relationship between stressors and creativity: a meta-analysis examining competing theoretical models.(1), 201?212.

Cavanaugh, M. A., Boswell, W. R., Roehling, M. V., & Boudreau, J. W. (2000). An empirical examination of self-reported work stress among US managers.(1), 65?74.

Crawford, E. R., LePine, J. A., & Rich, B. L. (2010). Linking job demands and resources to employee engagement and burnout: A theoretical extension and meta-analytic test.(5), 834?848.

Cropanzano, R., & Mitchell, M. S. (2005). Social exchange theory: An interdisciplinary review.(6), 874?900.

Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, F., & Schaufeli, W. B. (2001). The job demands-resources model of burnout.(3), 499?512.

Dawson, J. F., & Richter, A. W. (2006). Probing three-way interactions in moderated multiple regression: Development and application of a slope difference test.(4), 917?926.

Dulebohn, J. H., Bommer, W. H., Liden, R. C., Brouer, R. L., & Ferris, G. R. (2012). A meta-analysis of antecedents and consequences of leader-member exchange integrating the past with an eye toward the future.(6), 1715?1759.

Erdogan, B., Kraimer, M. L., & Liden, R. C. (2004). Work value congruence and intrinsic career success: The compensatory roles of leader-member exchange and perceived organizational support.(2), 305?332.

Erdogan, B., & Liden, R. C. (2002). Social exchanges in the workplace: A review of recent developments and future research directions in leader-member exchange theory. In L. L. Neida & C. A. Schriesheim (Eds.),(pp. 65?114). Greenwich, CT: Information Age Publishing

Eysenck, H. J. (1995).(Vol. 12). Cambridge: Cambridge University Press.

Fincham, F. D., & Linfield, K. J. (1997). A new look at marital quality: Can spouses feel positive and negative about their marriage?.(4), 489?502.

Gilboa, S., Shirom, A., Fried, Y., & Cooper, C. (2008). A meta-analysis of work demand stressors and job performance:examining main and moderating effects.(2), 227?271.

Graen, G. B., & Uhl-Bien, M. (1995). Relationship-based approach to leadership: Development of leader-member exchange (LMX) theory of leadership over 25 years: Applying a multi-level multi-domain perspective.(2), 219?247.

Halbesleben, J. R. B., & Bowler, W. M. (2007). Emotional exhaustion and job performance: The mediating role of motivation.(1), 93?106.

Jiang, J. Y., Law, K. S., & Sun, J. J. M. (2014). Leader– member relationship and burnout: The moderating role of leader integrity.(2), 223?247.

Kiazad, K., Restubog, S. L. D., Zagenczyk, T. J., Kiewitz, C., & Tang, R. L. (2010). In pursuit of power: The role of authoritarian leadership in the relationship between supervisors’ Machiavellianism and subordinates’ perceptions of abusive supervisory behavior.(4), 512?519.

LePine, J. A., Podsakoff, N. P., & LePine, M. A. (2005). A meta-analytic test of the challenge stressor–hindrance stressor framework: An explanation for inconsistent relationships among stressors and performance.(5), 764?775.

LePine, M., Zhang, Y., Crawford, E. R., & Rich, B. L. (2016). Turning their pain to gain: Charismatic leader influence on follower stress appraisal and job performance.(3), 1036?1059.

Leung, K., Huang, K. L., Su, C. H., & Lu, L. (2011). Curvilinear relationships between role stress and innovative performance: Moderating effects of perceived support for innovation.(4), 741?758.

Lian, H., Ferris, D. L., & Brown, D. J. (2012). Does taking the good with the bad make things worse? How abusive supervision andleader–member exchange interact to impact need satisfaction and organizational deviance.(1), 41?52.

Liden, R. C., Wayne, S. J., & Stilwell, D. (1993). A longitudinalstudy on the early development of leader-member exchanges.(4), 662?674.

Lin, W., Ma, J., Wang, L., & Wang, M. (2015). A double-edged sword: The moderating role of conscientiousness in the relationship between work stressors, psychological strain, and job performance.(1), 94?111.

Little, T. D., Rhemtulla, M., Gibson, K., & Schoemann, A. M. (2013). Why the items versus parcels controversy needn’t beone.(3), 285?300.

Liu, D., Liao, H., & Loi, R. (2012). The dark side of leadership: A three-level investigation of the cascading effect of abusive supervision on employee creativity.(5), 1187?1212.

Lu, X. X., & Sun, J. Q. (2016). When leader-member exchange increases emotional exhaustion? The role of belief in reciprocity and power distance orientation.(5), 566?577.

[陸欣欣, 孫嘉卿. (2016). 領導?成員交換與情緒枯竭: 互惠信念和權力距離導向的作用.(5), 566?577.]

Major, B., Zubek, J. M., Cooper, M. L., Cozzarelli, C., & Richards, C. (1997). Mixed messages: Implications of social conflict and social support within close relationships for adjustment to a stressful life event.(6), 1349–1363.

Muthén, L. K., & Muthén, B. O. (2007).. Version, 3.

Ohly, S., & Fritz, C. (2010). Work characteristics, challenge appraisal, creativity, and proactive behavior: A multi‐level study.(4), 543?565.

Sacramento, C. A., Fay, D., & West, M. A. (2013). Workplace duties or opportunities? Challenge stressors, regulatory focus, and creativity.(2), 141?157.

Scandura, T. A., & Schriesheim, C. A. (1994). Leader-member exchange and supervisor career mentoring as complementary constructs in leadership research.(6), 1588?1602.

Scott, S. G., & Bruce, R. A. (1994). Determinants of innovative behavior: A path model of individual innovation in the workplace.(3), 580?607.

Sonnentag, S., & Spychala, A. (2012). Job control and job stressors as predictors of proactive work behavior: Is role breadth self-efficacy the link?.(5), 412?431.

Tepper, B. J. (2000). Consequences of abusive supervision.(2), 178?190.

Tepper, B. J., & Henle, C. A. (2011). A case for recognizing distinctions among constructs that capture interpersonal mistreatment in work organizations.(3), 487?498.

van Dyne, L., Kamdar, D., & Joireman, J. (2008). In-role perceptions buffer the negative impact of low LMX on helping and enhance the positive impact of high LMX on voice.(6), 1195?1207.

Wallace, J. C., Edwards, B. D., Arnold, T., Frazier, M. L., & Finch, D. M. (2009). Work stressors, role-based performance, and the moderating influence of organizational support.(1), 254?262.

Wu, Z. L., Liu, J., & Liu, G. (2009). Abusive supervision and employee performance: Mechanisms of traditionality and trust.(6), 510?518.

[吳隆增, 劉軍, 劉剛. (2009). 辱虐管理與員工表現: 傳統性與信任的作用.(6), 510?518.]

Xu, E., Huang, X., Lam, C. K., & Miao, Q. (2012). Abusive supervision and work behaviors: The mediating role of LMX.(4), 531?543.

Xu, A. J., Loi, R., & Lam, L. W. (2015). The bad boss takes it all: How abusive supervision and leader–member exchange interact to influence employee silence.(5), 763?774.

Zhang, Y., LePine, J. A., Buckman, B. R., & Wei, F. (2014). It's not fair… or is it? The role of justice and leadership in explaining work stressor–job performance relationships.(3), 675?697.

When challenge stressors increase employee innovative behaviors?The role of leader member exchange and abusive supervision

SUN Jianmin1; CHEN Leni1; YIN Kui2

(1School of Labor and Human Resources, Renmin University of China, Beijing 100872, China)(2Donlinks School of Economics and Management, University of Science & Technology Beijing, Beijing 100083, China)

Innovation is often sparked by pressures. Researchers have made a great effort to investigate the relationship between workplace stressors and employee innovative behaviors. Yet, extant literature has not drawn consistent conclusions.

Cavanaugh, Boswell, Roehling and Boudreau (2000) introduced the challenge-hindrance stressor framework. In this framework, challenge stressors are good demands that provide opportunities to learn and achieve, while hindrance stressors are bad demands that unnecessarily thwart personal achievements. Empirical evidence has consistently found that hindrance stressors are negatively related to employee innovative behaviors. However, the findings about the relationship between challenge stressors and innovative behaviors are mixed. Our study enlarges the previous findings and incorporates job resources from the leader, into the relationship between challenge stressors and innovative behaviors.

Job demand-resources model indicates that when job resources can help employees meet the job demands, employees will embrace more positive work-related outcomes. High job resources can decrease employees’ resource depletion when they face job demands, increase the motivational functions of job demands, and thus enable employees to successfully accomplish job demands. As a type of job resources, leader-member exchange can alleviate resources depletion. When leader-member exchange is high, employees are able to allocate more resources to cope with challenging demands. Due to the increase of successful coping, challenge stressors can lead to more positive woke-related outcomes, especially employee innovative behaviors. Thus when LMX is high, the relationship between challenge stressors and employee innovative behaviors is more positive than when LMX is low.

Moreover, the style of leadership behaviors may influence the suitability of the resources provided by leaders to employees. Our study further argues that abusive supervision, as a type of negative style of leadership behaviors, is more likely to influence the moderating effects of LMX. When abusive supervision is high, leaders convey “mixed information” to employees with high LMX. Thus LMX cannot be used as resources to cope with job demands, or challenge stressors. In contrast, when abusive supervision is low, leaders convey “consistent information” to employees with high LMX.

We collected two samples to test our hypotheses. For the first sample, the survey was administered in an energy drinks corporation located in China’s Beijing municipal. We collected the data at two time spots with a temporal interval of 2 weeks and the final sample was composed of 195 matched leader-employee dyads. For the second sample, the survey was administered in four companies. We collected the data at one time spot and the final sample was composed of 251 matched leader-employee dyads. The results consistently revealed that the interaction of LMX and abusive supervision significantly moderated the challenge stressors – employee innovative behaviors link. Especially, only when LMX is high and abusive supervision is low, the relationship between challenge stressors and innovative behaviors is significantly positive.

Theoretically, our study contributes to the relationship between challenge stressors and employee innovative behaviors using job demands-resources model. Further, our study also contributes to the leadership literature that the positive role of LMX can be influenced by the leadership behaviors, especially in our study, abusive supervision. Last, our study enlarges the innovation studies that the interplay of work stressors and work resources is essential for employee innovation. Practically, our study contributes to employee innovation improvements. Finally, the limitations and future research directions were discussed.

challenge stressors; employee innovative behaviors; LMX; abusive supervision; three-way interaction

2017-04-24

* 中國博士后科學基金(2017M620017); 中央高校基本科研業務費(FRF-TP-17-059A1)。

B849: C93

陳樂妮, E-mail: cln1992@126.com