習碑二三事

20年前的一天,我在淮安新華書店見到一本《張玄墓志》的魏碑字帖,被字帖中方圓兼備、書體清俊,逸趣橫生的風格深深吸引。從那時起,我便開始了對魏碑的學習。

很長一段時間里,我以自學為主,雖然下了不少苦工,但是筆法、筆意總脫不了唐楷的束縛,魏碑厚重、雄強的面貌始終沒有出現,這讓我一度陷入苦惱之中。

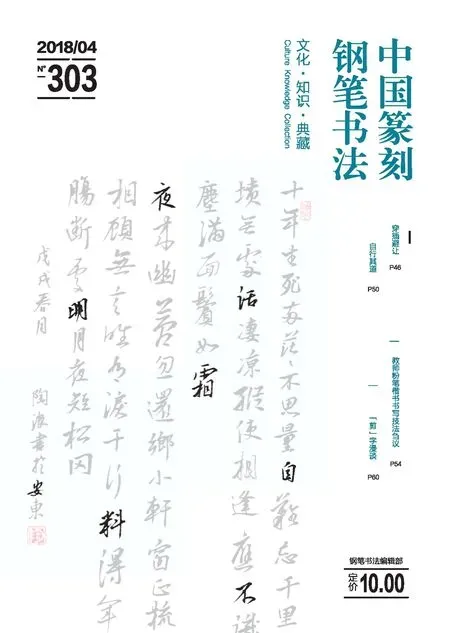

臨王羲之《二謝帖》

一次偶然的機會,我得知中書協開短訓班,便于2008年國慶長假來到北京。這次培訓的效果大大出乎我的預期,名師的指點讓我茅塞頓開,他們對于魏碑筆法的研究和實踐解決了我多年未能悟徹的難題:用唐楷的筆法來寫魏碑,無異于南轅北轍,技法不掌握,一切都是無用之功,終難入魏碑之堂奧。

很奇怪,我的性格相對溫和,并不雄強、剛猛,但對魏碑卻情有獨鐘,細想來,因是其煌煌魅力使然,也可戲言曰:以雄強之字補溫婉胸懷,想來也是件趣事、美事。雖然從名家老師處覓得真經,但自己“念”來卻還是頗費一番功夫。學習回來一段時間里,我的方筆雖有進步,但依然力度微弱,寫出的字便也精神不足。于是,我又重新回歸經典,特別是在《始平公》《楊大眼》《魏靈藏》上花了大量的精力。后來方筆隨手便來,面貌也大異于前。

然而,是否寫好方筆就能寫好魏碑?當然不是!記得有一年暑假,我在天津火車站附近見到孫伯翔先生題寫的招牌,雄強爽利、氣勢宏大又滄桑斑駁的書寫效果讓我感到驚奇。孫老的字讓我聯想起那些經典的碑帖,仿佛看到古時書家那種自我而獨特的情感表達。在孫老的字前我佇立良久,強烈的藝術感讓我穿越古今,對魏碑獨特的藝術魅力有了更深層次的感受和了解。書者,抒也,因一時之勃興,發肺腑之幽情,化萬端之思緒,于筆端之毫厘。其絢爛之風采,非技法之純熟,乃情事之感端,成筆墨之精神。孫老之所以為大家,不僅因其在魏碑的筆墨上給予后生很多有益的啟示,更在于其磊落之胸懷與厚博之學養。

近年來,在加強技法錘煉的同時,我對經典的解讀和對理論的研習也頗用得一番功夫。對啟功先生“透過刀鋒看筆鋒”,提倡魏碑的的自然書寫性和南藝徐利明教授提出的“刻鑄銘文筆墨化、民間書法文人化”的理念進行了認真思考,以為中國書法是在中國文化特有的審美范疇類的一種抽象的辯證藝術,以情思為綱,技法為形,技為本亦為輔,可用而不可炫,情可狂而不可戾,可傷而不可泄。若無文學之涵養,終難得書法之意趣。

學然后之不足,然愈學愈覺自己之淺顯,古人之淵博。才雖不逮然心更執著。我于書法何所益?書法予我何其多也!

林散之詩選抄(“余八十”應為“年八十”“不在”應為“在不”“鐘”應為“鍾”“蓬”應為“篷”“戀”應為“巒”)

王維《送韋評事》

古詩二首(“不”應為“下”)

王維《漢江臨眺》

胡小石詩二首及金陵四家詩數首(“簘嫻”應為“蕭嫻”)