在路上

我自幼受家父影響,對書法這一中國傳統藝術產生了濃厚興趣。書法藝術是我國的國粹之一,書學之道博大精深,學書無甚捷徑可行,多讀、多臨、多悟、多寫則是學書之不二法門。余學書二十余載,未窺堂奧,于書學之道僅略得皮毛而已,因為我懂得,學書貴在堅持,從傳統碑帖汲取營養是書法之路一生來修煉的,不會寫文章,只是流水賬式地記錄學書的一些經歷,談談自己的想法。

真正走上學書之路,應該在1998年了,那時上初中,在老師的引薦下,跟鎮里面比較出名的老師學習,當時全鎮的商鋪招牌幾乎都是他所題,羨慕至極,就這樣他把我引薦給美術老師,從此我便以一名藝術生特長生的身份走上了藝術之路。他與我家相距僅一公里左右,每天放學都要到他的家里學習美術、書法,他很喜歡我,不時讓我為他揮毫時磨墨牽紙,還令我以小楷為他抄寫文稿。耳濡目染,我的書法算是有了點模樣。

高中畢業,我如愿以償地考入了東北地區唯一一所綜合性高等藝術學府吉林藝術學院美術學院。這里有全國知名的藝術家及“博學、求真、至善、盡美”的校訓,我興奮不已。大學四年,我遇到了人生當中最重要的書法老師李玉祥,他曾對我說過這樣一段話:“成功屬于不太聰明,但極為勤奮的人。過于聰明的人,都自認為天才,勤奮之于他是對天才的褻瀆,于是聰明反被聰明誤。”就這樣,讀書、寫字、刻印、參加比賽以及社會義務教育成為我主要的生活,生活變得如此充實,很長一段時間里挑燈夜戰、廢寢忘食。有時候,靜坐于書案前寫上大半天,晚上再接著在寢室寫到深夜,手指頭寫得生疼,頸椎也開始酸脹,作品卻越寫越呆板,便開始懷疑我不適合練習書法,可就在我想扔筆時,卻又突然發現某些生動的極有神采的局部,或者是對結體、墨法、筆法上的新認識,于是,我又日復一日地揮寫下去,在量的積累中尋找一些新的突破。我大量地讀古人佳作,讀與寫反復地結合之后才可悟出作品的佳妙,也讓自己有些星星點點的領會,從《曹全碑》再到鄧石如小篆,后寫唐楷,再到宋人蘇軾、米芾、黃庭堅……在大量摹寫的過程中,漸悟筆法、章法、墨法。但真正想以自己的書法語言來游刃有余地表達自己的思想感情,需要不斷地努力。而且日久天長,那點從古人那里抓到的東西又會悄悄溜回去,我得時常重復地摹寫,但對于古帖的心追手摹,說到底只是為了最終形成自己的書風而作的必要功課,才可讓自己的作品得些清逸之氣。可能我悟性不高,但自以為還不算愚蠢。

在萬籟俱寂的深夜,于燈下作書已成為我精神上的皈依,幾于沉迷。學無止境,藝無止境,讀書無止境,這是我要做的,也是要一直堅持做的。

《孝經·天子章》第一

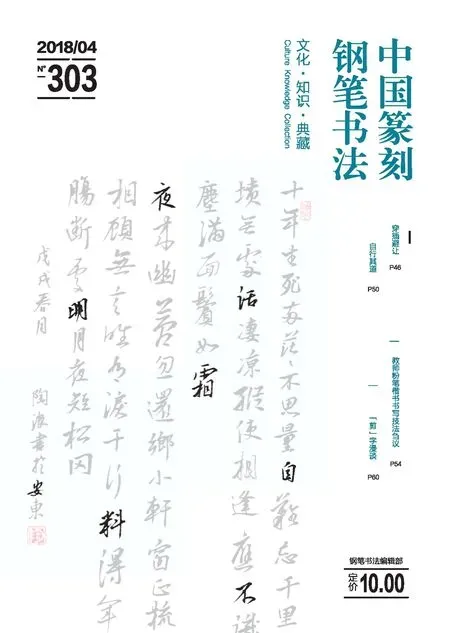

晏殊《蝶戀花·六曲闌干偎碧樹》(﹃蘭干﹄應為﹃闌干﹄)

張宗祥《題畫梅》(﹃裁﹄應為﹃栽﹄)

但有即逢聯

袁枚自題書齋語

李白《別韋少府》(“句”應為“向”“閉關”應該為“閉門”)

曹雪芹《訪妙玉乞紅梅》(“桃紅”應為“挑紅雪”“差椏”應為“槎枒”“暦”應為“歴”“惜”前缺“誰”)

《離騷經》節錄(“攬中洲”應為“攬洲”)