紅壤坡面土壤團聚體特性與侵蝕泥沙的相關性

錢 婧,張麗萍,王文艷

浙江大學浙江省農業資源與環境重點實驗室,環境與資源學院, 杭州 310058

由土壤侵蝕所引起的土壤退化問題,一直以來都是國內外研究者極為關切的環境問題[1- 3]。土壤侵蝕主要導致土壤顆粒的粗化,土層變薄及土壤養分的流失,并最終降低土壤質量、土地生產力及土壤對環境變化的緩沖能力。特別是土壤顆粒粗化及土層變薄,它們對土壤造成的危害是通過人工措施難以得到修復的,因此在大力開展土壤退化治理,提高土壤肥力,控制土壤養分流失引起的水體富營養化方面,首先應有效的控制因土壤侵蝕所導致的土壤顆粒粗化[4]。坡面土壤粗化是指在雨滴打擊作用下,土壤表面因細顆粒被濺蝕、淋濾及土壤細顆粒隨徑流遷移損失,而砂粒或礫石等大粒徑的土壤顆粒在坡面上沉積、含量增高的現象,最終使坡面表層土壤和侵蝕泥沙顆粒的機械組成發生相應的改變[5]。

由于土壤團聚體是土壤結構的基本結構單元[6- 7],其粒徑大小分布及穩定性影響降雨時雨滴的入滲、徑流的運移及土壤可蝕性,最終改變侵蝕泥沙的顆粒組成[8- 9],因此認為土壤或侵蝕泥沙顆粒組成的變化可作為衡量土壤粗化程度及土壤團聚體穩性的重要指標之一[10- 12]。如:陳正發[13]等在研究紫色土旱地土壤侵蝕過程中,指出土壤團聚體穩定性越差,侵蝕產沙量和徑流量越大。李朝霞等[14]研究降雨過程中紅壤表土結構變化與侵蝕產沙的關系中發現,一方面,由于土壤團聚體結構穩定性較差,容易破碎,另一方面,坡面徑流攜帶泥沙的搬運過程具有明顯的選擇性,是隨著徑流量和流速的變化而變化,坡面徑流量大、流速快,則所搬運的泥沙的粒徑大,反之,則搬運的泥沙粒徑較小(粘粒或粉粒)。因此,在土壤團聚體特征和徑流特征的共同作用下,侵蝕泥沙中細顆粒物(<0.02mm)含量遠高于土壤中該粒徑顆粒含量。郭偉等[15]在研究南方紅壤丘陵區不同破碎機制對團聚體穩定性與坡面侵蝕過程的影響中,得出隨著土壤團聚體粒徑的減小,侵蝕泥沙的平均直徑逐漸增大的結論。閆峰陵等[16]在野外的模擬降雨試驗中,認為泥沙粒徑與濕篩MWD團聚體和WSA0.25之間呈顯著正相關。姜義亮等[17]等在研究東北黑土區片蝕和溝蝕對土壤團聚體流失的影響中指出,表征團聚體流失的兩個特征平均重量直徑(MWD)和幾何平均直徑(GMD)均能反映黑土農耕地坡面片蝕和和溝蝕方式下的團聚體流失特征,其中MWD能夠更好的反映出雨強變化時兩種侵蝕方式下土壤團聚體的流失特征。盧嘉等[18]在降雨侵蝕過程中黑土團聚體流失特征的研究中得出秸稈覆蓋試驗處理下流失團聚體的平均重量直徑(MWD)和幾何平均直徑(GMD)分別是裸露休閑處理的1.5—2.9和1.7—2.0倍;而秸稈覆蓋處理下的平均重量比表面積(MWSSA)和分形維數(D)較裸露休閑處理分別減少了26.2%—32.9%和5.1%—6.7%的結論。

在我國,南方紅壤丘陵區總土地面積為118×104km2,約占國土總面積的12.3%。該地區因具有降雨充沛,暴雨強度大,地形起伏等獨特的自然環境,易導致土壤淋溶,抗蝕性弱[19]等問題。特別是在浙江省,因社會經濟發展迅猛,各類開發項目增多[20],使得該地區平原河谷農用地面積減少,無法滿足當地的農事需求,農民逐步開始選擇在山地和丘陵區坡面種植蔬菜作物。因此,以坡面菜地特殊的管理方式和影響因素為背景,開展強降雨對坡面菜地土壤及侵蝕泥沙特征變化的研究,具有十分重要的實際意義和理論價值。本研究就是在總結了以往研究成果及測試方法的基礎上,設計以不同坡長、不同植被覆蓋度為外部環境條件,以室內人工模擬降雨為試驗方法,通過分析相關試驗數據,確定強降雨過程對土壤及侵蝕泥沙顆粒組成的影響,探討坡面土壤團聚體穩定性的變化特征,進而揭示侵蝕泥沙顆粒組成與土壤團聚體穩定性之間的內在聯系。

1 試驗設計與過程

1.1 試驗裝置和供試土壤

全部人工模擬降雨試驗(采樣,試驗和分析測定)均在2014年5月—2015年2月完成。該人工模擬降雨試驗在浙江大學華家池校區玻璃溫室內進行,試驗溫度保持在20—25℃之間。試驗小區設計以3種不同坡長的徑流槽(2,3,4m)為1組,坡度均為20°,0.5m寬,0.5m深,因此徑流槽的面積分別為2m×0.5m,3m×0.5m,4m×0.5m的3類。人工模擬降雨的裝置及試驗小區整體示意圖見圖1,圖2。

圖1 人工模擬降雨裝置示意圖Fig.1 Schematic diagram of simulation rainfall equipment

圖2 試驗小區整體示意圖Fig.2 Schematic diagram of experimental plots

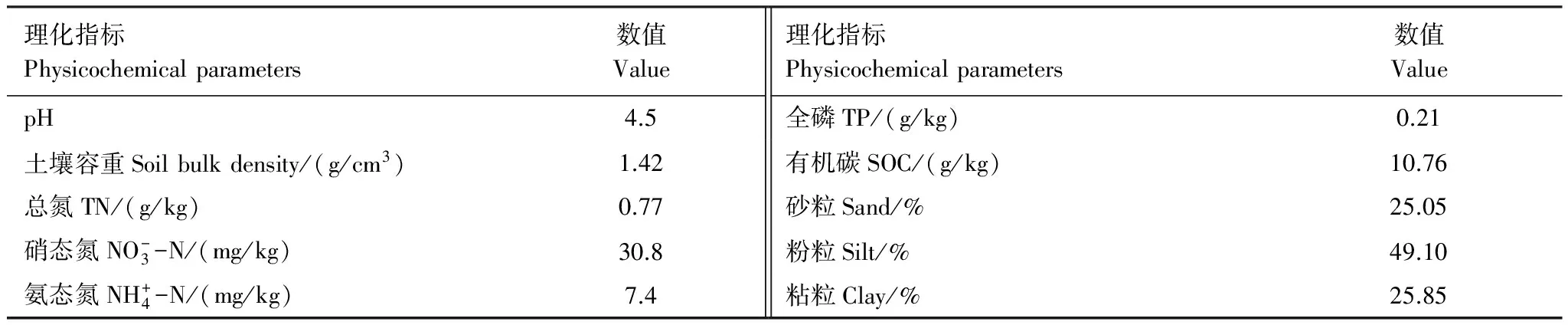

試驗土壤是浙江省臨安市的典型紅壤,也是浙江省最為普遍的土壤類型,其來源于火成巖緩坡地風化殘積母質發育的紅壤。供試土壤的基本理化性質如表1[21]。

表1 試驗小區的表層土壤(0—10cm)理化性質

pH為土水比(1∶2.5)

植被的選擇為在浙江省廣泛種植的浙白6號白菜(BrassicacampestrisL)。隨著白菜的不斷生長,人為將試驗小區的植被覆蓋度劃分為0,30%,60%,90%,植被覆蓋度的確定主要是通過高像素的數碼相機在空中垂直拍攝,將拍攝的影像掃描輸入電腦,處理為灰色調的圖片,根據灰度確定植被覆蓋度。并將實測的植被覆蓋度分為4個等級(0,30%,60%,90%),其某一級誤差范圍為±6%。

1.2 模擬降雨

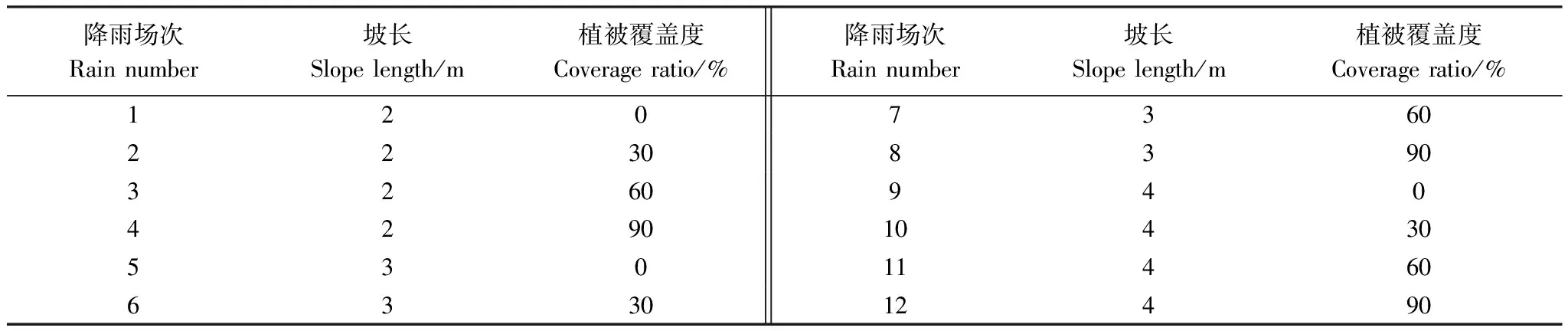

浙江省屬亞熱帶季風氣候。該氣候夏季炎熱多雨,冬季低溫少雨。全年降水充沛,平均雨強達到0.65—1.95mm/min。考慮到當地的降雨特點及降雨時間,每場降雨的雨強設計為2.0mm/min,產流歷時為30min,每場降雨的時間間隔是由試驗小區的初始條件所決定,特別是小區土壤的前期含水量,盡量保持每場次降雨的環境條件一致,因此設定14—20d為降雨間隔時間,即當小區土壤的前期含水量恢復到第一次降雨時的水平,每次降雨都重復這一過程。試驗設置為每場降雨試驗3個坡長為1組,可以同時覆蓋,即:植被覆蓋為0時,3次重復,植被覆蓋為30%時,3次重復,植被覆蓋為60%時,3次重復,植被覆蓋為90%時,3次重復,共進行有效降雨場次12場。具體試驗設計見表2。

表2 降雨試驗設計

室內人工模擬選擇的是中國科學院水土保持研究所研制生產的可移動的側噴式小型人工模擬降雨裝置(圖1),通過調節水壓和噴頭孔徑大小,控制雨強的大小。本試驗由4套降雨裝置組成,分別安置在徑流槽的兩側(一側兩套)。雨滴降落時的高度為6m。同時在小區的邊緣設計了20個集雨桶來監測雨強及均勻度(a),計算公式如下:

(1)

(2)

(3)

表3 降雨試驗的平均雨強和降雨均勻度

1.3 樣品收集

在降雨過程中記錄初始產流時間,徑流流入每個小區底部的矩形金屬槽,最后從出水口流出,徑流是以相同的時間間隔(120s)被收集到1000mL的聚乙烯瓶內。收集的徑流樣品帶回試驗室,經靜置4—5h后,記錄徑流量,然后倒出上清液,取底部的泥沙自然風干,稱重和收集。

1.4 樣品分析

徑流小區土壤和侵蝕泥沙樣品主要測定和計算分為以下10個指標:徑流量(L)并計算得到徑流系數(徑流系數=徑流量/降雨量),侵蝕泥沙質量(WS),泥沙的顆粒組成(吸管法),坡面土壤容重(環刀法)、坡面土壤含水量、坡面土壤干篩法團聚體、濕篩法團聚體和坡面土壤的機械組成(吸管法),坡面土壤團聚體分散度(PAD0.25,PAD2),坡面土壤濕篩團聚體平均重量直徑(MWD團聚體)。

i. 土壤分散度計算公式如下(4),(5):

(4)

(5)

在公式(4),(5)中PAD0.25代表>0.25mm粒徑團聚體的分散度,PAD2為>2mm粒徑團聚體的分散度,D0.25和D2為干篩法測得的粒徑分別為>0.25mm和>2mm土壤團聚體所占的質量百分比;W0.25和W2為濕篩法測得的粒徑分別為>0.25mm和>2mm土壤團聚體所占的質量百分比。

2 結果與討論

2.1 降雨侵蝕泥沙顆粒機械組成變化特征

在坡面土壤中,降雨侵蝕過程主要有以下幾部分:雨滴擊濺使土壤團聚體破碎;雨水濕潤表層土壤使團聚體崩解;徑流遷移過程中攜帶土壤細顆粒和進一步沖刷破壞表層土壤團聚體[22- 23];其中雨滴擊濺和雨水濕潤對土壤團聚體的破壞作用基本上是同時發生的,是土壤侵蝕的早期階段,對其后的徑流遷移及沖刷破壞土壤團聚體存在極大影響。

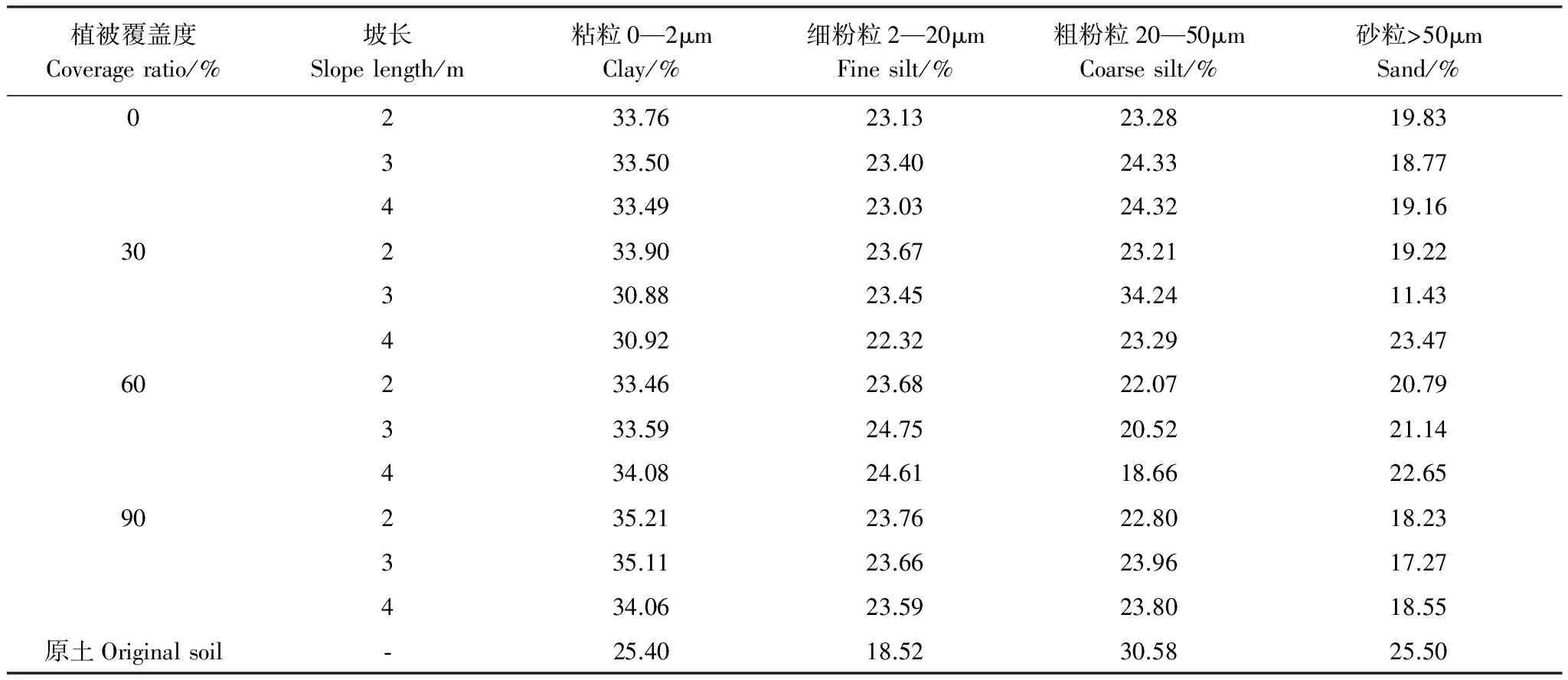

本文從12場有效降雨中選擇了4個不同植被覆蓋度(0,30%,60%,90%)條件下,2、3、4m坡面中,土壤及泥沙顆粒的機械組成的測定結果(表4),對其進行比較分析。按照中國制粒徑分級標準將土壤顆粒粒徑劃分為4個區間:<2μm,2—20μm,20—50μm,>50μm,來指示坡面徑流侵蝕和泥沙輸移過程中不同粒徑顆粒的變化情況。

表4結果表明:在原土中,粘粒(0—2μm)和細粉粒(2—20μm)含量之和占總量的43.92%,在泥沙中粘粒和細粉粒之和占總量的約57.08%,均出現不同程度的增加,即:泥沙<20μm的顆粒含量均比原地表土壤含量高;粗粉粒和砂粒均比原地表土壤含量低(粗粉粒和砂粒分別較原土減少了約7.83%和5.58%)。

根據以上試驗結果得出如下結論:侵蝕泥沙以粒徑較小的細顆粒物為主,且含量高于對應的原土。該結論與Neibling等[24]所提出的坡面侵蝕泥沙均以<30μm顆粒為主的觀點一致;黃麗等[25]也認為紫色土侵蝕泥沙中存在粘粒(<2μm)的大量富集;Palis等[26]則提出降雨剝離、泥沙沉積以及徑流的選擇性搬運共同決定了侵蝕泥沙的粒徑分布特征。

在本研究中,強降雨條件下,雨滴動能明顯大于土壤顆粒內部的粘結力,這種粘結力在雨強較大時易被破壞[27],土壤團聚體破碎崩解,同時降雨過程中形成的表面徑流不斷沖刷土壤中泥沙顆粒,粒徑較小的泥沙顆粒會隨徑流遷移出坡面,而大粒徑的顆粒較易在坡面上移動一段距離后被沉積,使表土層顆粒粗化[28]。

目前,坡長對侵蝕產沙的影響由于涉及降雨在坡面的再分配,即受到沿坡面上下部位發生的徑流量不相等的影響,因而使得這一問題變得較為復雜[29]。坡長是影響土壤侵蝕的重要因素之一,針對坡長對坡面侵蝕的影響,各學者經過深入的研究后,所取得的結論存在很大的不同[30]。在本研究中,砂粒自身的重力以及沿坡面所產生摩擦力很快抵消了增加的徑流剪切力,使得粗砂沿坡面移動一段距離之后被沉積,致使坡長對泥沙中各級粒徑顆粒比例的影響不明顯,在相同覆蓋度下,2m和4m坡面上各級粒徑泥沙顆粒含量變化差異不大,未達到顯著性水平(P>0.05)。

表4 整場降雨所收集的泥沙顆粒粒徑分布情況

不同植被覆蓋下,除(0—2μm)的粘粒含量隨著植被覆蓋的增加出現輕微的增大趨勢以外,其他各粒徑泥沙顆粒均在一定范圍內波動,沒有表現出較為明顯的變化趨勢。原因可能是:覆蓋度較小時,雨滴擊濺作用和徑流運移的作用并沒有得到明顯的削弱,坡面大團聚體被剝離和分散的同時,降雨徑流優先搬運粗顆粒。當植被覆蓋度增加,削減了部分雨滴對土壤表面的濺蝕力,增加了降雨向土壤深層滲透;其次由于植物截留降雨量以及攔截徑流能力的增強,減慢徑流的流速,進一步減少了大粒徑泥沙顆粒的遷移,使侵蝕泥沙中的細顆粒物比重增加。

2.2 在降雨過程中坡面土壤團聚體破碎對侵蝕泥沙粒徑變化的影響2.2.1 降雨過程中土壤團聚體破碎特征分析

在降雨擊濺和徑流沖刷等外力作用下,團聚體破碎后,在短時間內不會形成結皮,反而由于破碎后較小顆粒的吸水作用,在土壤水沒有達到飽和時,增加了坡面土壤的滲透能力。同時,由于本試驗的降水歷時較短,表層土壤粘粒含量不高,推遲徑流發生的趨勢大于結皮的形成,結皮對坡面土壤侵蝕的影響比較微弱。因此,在本研究中,沒有考慮結皮對坡面土壤團聚體破碎及侵蝕泥沙粒徑變化的影響。其次,根據相關研究結論指出[31- 32],60%—80%為坡面侵蝕臨界植被覆蓋度,當植被覆蓋度>80%時,覆蓋度的增加并不能引起產流、產沙量的大幅度下降,植被水沙調控作用趨于穩定,因此在本研究分析不同坡長和植被覆蓋度下,坡面表層土壤(0—10cm)降雨后土壤團聚體穩定性的變化特征,選擇了2、3、4m的3種坡長及0,30%,60%的3種植被覆蓋度條件下,共計9場有效降雨前和降雨后的坡面土壤樣品,通過干篩法和濕篩法得到的各級團聚體的含量(降雨前和降雨后),并將結果列于表5。

通過比較降雨前、后土壤團聚體的變化情況(表5)發現,降雨后<0.25mm和>2mm干篩法團聚體數量分別較降雨前增加了約1.22倍和1.03倍,其余各個粒徑團聚體數量均減少;濕篩法團聚體中,<0.25mm團聚體則增加了約1.08倍,其余各粒級團聚體含量均減少,隨著植被覆蓋度的增加,>2mm和<0.25mm粒徑干篩團聚體增量逐漸減少,其中<0.25mm粒徑團聚體變化最為明顯,如在坡長為4m,植被覆蓋度為0,30%,60%時,其數量分別增加了26.88%,20.77%和16.55%,植被覆蓋度變化對<0.25mm濕篩法團聚體的增量作用也較為明顯。說明植被覆蓋度對土壤團聚體的變化特征有著較為顯著的影響,主要通過改變降雨時雨滴的濺蝕作用及徑流沖刷作用影響土壤中不同粒徑團聚體的含量。

表5 降雨前與降雨后表土團聚體組成特征分布/%

同時,從表5可看出,在不同處理中,>1mm干篩法團聚體含量明顯大于對應的濕篩團聚體(>1mm)的含量,可能原因是干篩團聚體包括水穩性與非水穩性團聚體,濕篩過程中非水穩性大團聚體破碎分解成粒徑小的團聚體,因此水穩性團聚體(濕篩法團聚體)的含量更能作為衡量土壤結構的穩定性的指標[33]。

2.2.2 坡長和植被覆蓋度與坡面土壤團聚體破碎特征的關系性分析

評價土壤團聚體穩定性主要采用WAS0.25(>0.25mm水穩性團聚體含量),PAD2(>2mm團聚體分散度)以及PAD0.25(>0.25mm團聚體分散度)3個指標來衡量。WAS0.25含量的高低體現了土壤抗徑流侵蝕能力的強弱,當WAS0.25含量越高說明土壤抗侵蝕能力越強;基于干篩和濕篩條件下團聚體顆粒分散度PAD,主要描述土壤團聚體在降雨過程中受雨水機械破壞而導致的分散程度的大小,分散度PAD越小,說明團聚體穩定性越強,土壤結構越穩定,越不易受雨滴和徑流分散的影響。

根據公式(4),(5)計算降雨后不同坡長和植被覆蓋度下,表土(0—10cm)土壤團聚體穩定性指標,并將結果表現在表6。通過試驗結果分析看到:PAD0.25和PAD2在降雨后均出現了增大的趨勢,其中PAD0.25比PAD2增大的趨勢更為明顯,WAS0.25在降雨后均減少,說明降雨過程中雨滴的擊濺作用及徑流的沖刷作用均對坡面的大團聚體結構產生一定程度的破壞,降低了坡面土壤的抗蝕性。

表6 降雨前和降雨后表土團聚體穩定性特征參數的比較

WAS0.25:>0.25mm水穩性團聚體含量/>0.25mm soil water stable aggregate content;PAD2:>2mm粒徑團聚體的分散度/the degree of >2mm aggregate dispersibility;PAD0.25:>0.25mm粒徑團聚體的分散度/the degree of >0.25mm aggregate dispersibility

WAS0.25為濕篩法測得的粒徑>0.25mm土壤團聚體所占的含量百分比,PAD2為>2mm粒徑團聚體的分散度,PAD0.25為>0.25mm粒徑團聚體的分散度。

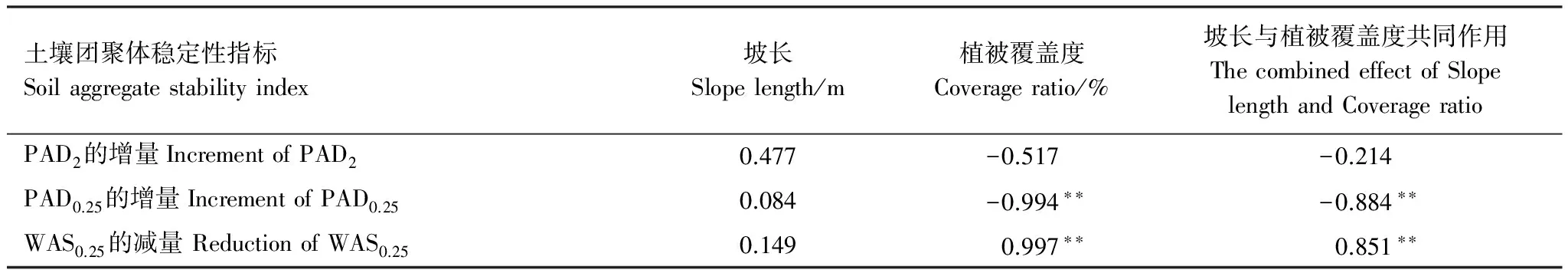

同時,為了進一步了解坡長和植被覆蓋度對坡面土壤團聚體結構穩定性的影響,將在降雨前和降雨后WAS0.25,PAD2,PAD0.25的增量(或減量)與坡長和植被覆蓋度之間的關系進行相關性分析,并將結果呈現于表7。如表所述,植被覆蓋度對土壤團聚體穩定性影響明顯大于坡長,其中植被覆蓋度對WAS0.25及PAD0.25分別呈極顯著的正相關和負相關關系,因此可知,植被覆蓋度的變化主要通過影響>0.25mm團聚體的含量來作用于表層土壤結構,坡長對土壤團聚體穩定性影響均不顯著。可能原因是植被覆蓋度增加,一定程度上減緩雨水對土壤的擊打,降低徑流的流速,削弱徑流對表面土壤的剪切,再加之植物根系疏導作用可使雨水更易向土壤深層滲透,分流一部分水流。同時,植物根系的擠壓和纏繞,提高了土壤團聚體穩定性,使得土壤抗侵蝕能力逐步增強[34]。

表7 降雨過程中表土團聚體穩定性變化與坡長及植被覆蓋度的相關分析

*為P<0.05(顯著),**為P<0.01(極顯著)

2.3 土壤團聚體穩定性與土壤、侵蝕泥沙顆粒組成之間的關系

在降雨徑流所引起的土壤侵蝕中,徑流動能的選擇性侵蝕和搬運,使得粒徑較小的泥沙顆粒先起動進入徑流,且隨徑流搬運距離較遠,而粗顆粒在坡面沉積,引起了坡面土壤的粗化。在坡面侵蝕過程中,徑流強度大時,可攜帶泥沙量多,被搬運的泥沙粒徑也大;反之徑流強度較小時,可攜帶泥沙量少,侵蝕泥沙粒徑較小。之前曾有學者就土壤團聚體穩定性與土壤侵蝕之間的關系進行相關的研究,如:閆峰陵等[35]曾指出了在野外尺度上,紅壤團聚體穩定性是影響坡面侵蝕的重要因素;土壤可蝕性的團聚體特征參數Ka,與徑流強度、產沙強度等侵蝕參數顯著相關。坡面土壤團聚體穩定性和坡面徑流強度大小共同決定了坡面土壤和侵蝕泥沙機械組成,因此本文將團聚體穩定性、徑流系數對坡面土壤和侵蝕泥沙平均直徑之間進行相關分析,并將結果呈現于表8。

如表8所示,MWD團聚體、WAS0.25,徑流系數與泥沙平均重量直徑存在極顯著負相關關系;同時,泥沙平均重量直徑與PAD0.25呈極顯著的正相關,而PAD2和泥沙粒徑之間不相關,由此可知,>0.25mm水穩定性團聚體含量是影響侵蝕泥沙的顆粒粒徑分布的主要因素,隨著坡面土壤中>0.25mm水穩定性團聚體含量的增加,侵蝕泥沙中平均重量直徑逐漸降低。土壤顆粒平均直徑與MWD團聚體呈極顯著負相關,可知坡面大團聚體越穩定,粗化過程不易形成。

表8 土壤團聚體穩定性參數與土壤、泥沙顆粒平均粒徑之間的關系

*為P<0.05(顯著),**為P<0.01(極顯著);MWD團聚體:土壤團聚體平均重量直徑/Mean weight diameter of soil aggregate

3 結論

本文在不同坡長和植被覆蓋度的試驗條件下,研究強降雨過程中坡面土壤團聚體穩定性及坡面侵蝕泥沙顆粒組成的變化特征,同時,進一步分析坡面土壤團聚體穩定性與侵蝕泥沙顆粒組成之間的相互聯系。得出如下結論:

1)試驗結果表明粘粒(0—2μm)和細粉粒(2—20μm)總含量均出現不同程度的增加(約占侵蝕泥沙總量的57.08%),因此可認為侵蝕泥沙以粒徑<20μm的細顆粒物為主,該結論與其他相關的研究結果一致。同時,本研究結果表明坡長對泥沙顆粒組成的影響不明顯(P>0.05);不同植被覆蓋下,僅粘粒(0—2μm)含量隨著植被覆蓋度的增加而增大,其他各粒徑泥沙顆粒均無明顯變化趨勢。

2)通過對降雨前、后土壤團聚體的變化情況進行比較后發現,<0.25mm干篩法和濕篩法團聚體的含量均出現不同程度的增加。其中,植被覆蓋度對土壤團聚體的變化特征影響較為明顯。在土壤團聚體穩定性參數(WAS0.25,PAD2,PAD0.25)與試驗變量(坡長和植被覆蓋度)之間的相關性分析結果指出,植被覆蓋度對土壤團聚體穩定性影響明顯大于坡長。

3)在土壤團聚體穩定性與土壤、侵蝕泥沙顆粒組成之間的分析中,得出結論植被覆蓋度是通過影響WAS0.25的含量而作用于表土結構的穩定性。同時,試驗結果也表明,WAS0.25含量是影響侵蝕泥沙的顆粒粒徑分布的主要因素,坡面土壤大團聚體越穩定,坡面土壤粗化過程越不易形成。

參考文獻(References):

[1] 程冬兵, 蔡崇法, 左長清. 土壤侵蝕退化研究. 水土保持研究, 2006, 13(5): 252- 254.

[2] 趙其國, 黃國勤, 馬艷芹. 中國南方紅壤生態系統面臨的問題及對策. 生態學報, 2013, 33(24): 7615- 7622.

[3] 劉占鋒, 傅伯杰, 劉國華, 朱永官. 土壤質量與土壤質量指標及其評價. 生態學報, 2006, 26(3): 901- 913.

[4] 張燕, 彭補拙, 高翔, 楊浩. 侵蝕引起的蘇南坡地土壤退化. 農業環境科學學報, 2005, 24(1): 113- 117.

[5] 王軍光, 李朝霞, 蔡崇法, 王玉華, 張國彪, 馬仁明. 坡面流水力學參數對團聚體剝蝕程度的定量影響. 水科學進展, 2012, 23(4): 502- 508.

[6] 向艷文, 鄭圣先, 廖育林, 魯艷紅, 謝堅, 聶軍. 長期施肥對紅壤水稻土水穩性團聚體有機碳、氮分布與儲量的影響. 中國農業科學, 2009, 42(7): 2415- 2424.

[7] 王清奎, 汪思龍. 土壤團聚體形成與穩定機制及影響因素. 土壤通報, 2005, 36(3): 415- 421.

[8] 胡霞, 蔡強國, 劉連友, 蔡崇法, 李順江, 朱遠達. 人工降雨條件下幾種土壤結皮發育特征. 土壤學報, 2005, 42(3): 504- 507.

[9] Dimoyiannis D, Valmis S, Danalatos N G. Interrill erosion on cultivated Greek soils: modelling sediment delivery. Earth Surface Processes and Landforms, 2006, 31(8): 940- 949.

[10] Bajracharya R M, Lal R. Seasonal soil loss and erodibility variation on a Miamian silt loam soil. Soil Science Society of America Journal, 1992, 56(5): 1560- 1565.

[11] 宋陽, 劉連友, 嚴平, 曹彤. 土壤可蝕性研究述評. 干旱區地理, 2006, 29(1): 124- 131.

[12] 王彬, 鄭粉莉, R?mkens M J M. 水蝕過程的土壤可蝕性研究述評. 水土保持研究, 2013, 20(1): 277- 286.

[13] 陳正發, 史東梅, 謝均強, 張兵. 紫色土旱坡地土壤團聚體穩定性特征對侵蝕過程的影響. 中國農業科學, 2011, 44(13): 2721- 2729.

[14] 李朝霞, 王天巍, 史志華, 丁樹文, 蔡崇法. 降雨過程中紅壤表土結構變化與侵蝕產沙關系. 水土保持學報, 2005, 19(1): 1- 4.

[15] 郭偉, 史志華, 陳利頂, 李朝霞, 閆峰陵, 蔡崇法. 紅壤表土團聚體粒徑對坡面侵蝕過程的影響. 生態學報. 2007, 27(6): 2516- 2522.

[16] 閆峰陵, 史志華, 蔡崇法, 李朝霞. 紅壤表土團聚體穩定性對坡面侵蝕的影響. 土壤學報, 2007, 44(4): 577- 583.

[17] 姜義亮,鄭粉莉,王彬,溫磊磊,沈海鷗,易祎.東北黑土區片蝕和溝蝕對土壤團聚體流失的影響.生態學報,2013,24(33):7774- 7781.

[18] 盧嘉,鄭粉莉,安娟,李桂芳.降雨侵蝕過程中黑土團集體流失特征,生態學報,2016,8(36):2264- 2273.

[19] 鄭華, 歐陽志云, 王效科, 苗鴻, 趙同謙, 彭廷柏. 不同森林恢復類型對南方紅壤侵蝕區土壤質量的影響. 生態學報, 2004, 24(9): 1994- 2002.

[20] 梁音, 楊軒, 潘賢章, 張斌, 史德明. 南方紅壤丘陵區水土流失特點及防治對策. 中國水土保持, 2008, (12): 50- 53.

[21] 鮑士旦. 土壤農化分析(第三版). 北京: 中國農業出版社, 2005: 1- 495.

[22] Zhang F L, Merrill S D, Huang C H, Tanaka D L, Darboux F, Liebig M A, Halvorson A D. Runoff, soil erosion and erodibility of conservation reserve program land under crop and hay production. Soil Science Society of America Journal, 2004, 68(4): 1332- 1341.

[23] 盧嘉, 鄭粉莉, 安娟, 李桂芳. 降雨侵蝕過程中黑土團聚體流失特征. 生態學報, 2016, 36(8): 2264- 2273.

[24] Neibling W H, Moldenhauer W C, Holmes B M. Evaluation and comparison of two methods for characterization of sediment size distribution. Transactions of the ASAE, 1983, 26(2): 0472-0480.

[25] 黃麗, 丁樹文, 董舟, 蔡強國, 張光遠. 三峽庫區紫色土養分流失的試驗研究. 水土保持學報, 1998(1): 8- 13, 21- 21.

[26] Palis R G, Okwach G, Rose C W, Saffigna P G. Soil erosion processes and nutrient loss: 1. The interpretation of enrichment ratio and nitrogen loss in runoff sediment. Australian Journal of Soil Research, 1990, 28(4): 623- 639.

[27] Martinez-Mena M, Castillo V, Albaladejo J. Relations between interrill erosion processes and sediment particle size distribution in a semiarid Mediterranean area of SE of Spain. Geomorphology, 2002, 45(3/4): 261- 275.

[28] 吳鳳至, 史志華, 岳本江, 王玲. 坡面侵蝕過程中泥沙顆粒特性研究. 土壤學報, 2012, 49(6): 1235- 1240.

[29] 劉紀根, 雷廷武, 蔡國強. 施加聚丙烯酰胺后坡長對侵蝕產沙過程的影響. 水利學報, 2004,35(1): 57- 61.

[30] 孔亞平, 張科利, 曹龍熹. 土壤侵蝕研究中的坡長因子評價問題. 水土保持研究, 2008, 15(4): 43- 47.

[31] 朱冰冰, 李占斌, 李鵬, 游珍. 草本植被覆蓋對坡面降雨徑流侵蝕影響的試驗研究. 土壤學報, 2010, 47(3): 401- 407.

[32] 劉紀根, 張昕川, 李力, 黃旭華, 徐燦. 紫色土坡面植被覆蓋度對水土流失影響研究. 水土保持研究, 2015, 22(3): 16- 20, 27- 27.

[33] 陳山, 楊峰, 林杉, 柳淑蓉, 湯水榮, 蔡崇法, 胡榮桂. 土地利用方式對紅壤團聚體穩定性的影響. 水土保持學報, 2012, 26(5): 211- 216.

[34] 彭新華, 張斌, 趙其國. 紅壤侵蝕裸地植被恢復及土壤有機碳對團聚體穩定性的影響. 生態學報, 2003, 23(10): 2176- 2183.

[35] 閆峰陵, 李朝霞, 史志華, 蔡崇法. 紅壤團聚體特征與坡面侵蝕定量關系. 農業工程學報, 2009, 25(3): 37- 41.