二氧化硅/聚乙二醇/VAE乳液復合包膜緩釋肥的制備及性能

王 寧,丁一剛,龍秉文,鄧伏禮,李澤坤,柳 瀟

(武漢工程大學 化工與制藥學院,綠色化工過程教育部重點實驗室,湖北 武漢 430073)

根據農業部2015年12月發布的數據顯示[1],我國糧食作物化肥利用率為35.2%,而歐美等發達國家糧食作物氮肥利用率大體在50%~65%,比我國高15%~30%。據測算,化肥利用率每提高1%,可減少尿素使用量45萬噸,減少氮排放22萬噸,節省45萬噸燃煤,農民減少生產投入約8.2億元。化肥的低效利用,不僅會造成巨大的經濟損失,而且還會帶來水體富營養化、溫室效應和土壤板結等一系列問題[2-4]。研究開發新的環保型包膜緩釋肥,提高化肥利用率,從源頭上控制化肥污染,對環境保護以及實現農業的可持續性發展具有重要的意義。濕法磷酸脫氟制備氟化鉀時,會產生大量的副產活性二氧化硅[5],其本身是一種優良的土壤改良劑,是一種優良的復合肥無機包裹材料。然而,僅用無機包膜材料所制成包膜肥,存在著彈性差、易碎,肥料緩釋性能比較差的缺點[6],很難實現真正意義上對養分的控制釋放。

本文以濕法磷酸脫氟制備氟化鉀時產生的副產二氧化硅為原料,與聚乙二醇(PEG)、醋酸乙烯-乙烯共聚(VAE)乳液、羧甲基纖維素鈉鹽(CMC)等易降解的有機高分子化合物共混,制成包膜乳液,包裹磷酸二銨顆粒肥料,按照緩釋肥料國家標準GB/T 23348-2009對制得的包膜緩釋肥進行評價。

1 實驗材料和方法

1.1 原料及試驗儀器

磷酸二銨顆粒肥料,湖北祥云化工產;VAE乳液,廣西廣維化工產;CMC,上海山普化工產;PEG-6000、磷酸鋁,化學純;丙三醇,分析純;二氧化硅,實驗室濕法磷酸脫氟制備氟化鉀的副產物。

恒速攪拌器,D-971型;空氣壓縮機,D-8380型;上壺噴槍,F-75型;電熱鼓風干燥箱,101型;電子天平,JY-2002型;數顯恒溫水浴鍋,HH-4型;數顯電導率儀,DDS-11A型;掃描電子顯微鏡,S-4800型;自制尼龍網袋,100目。

1.2 實驗工藝

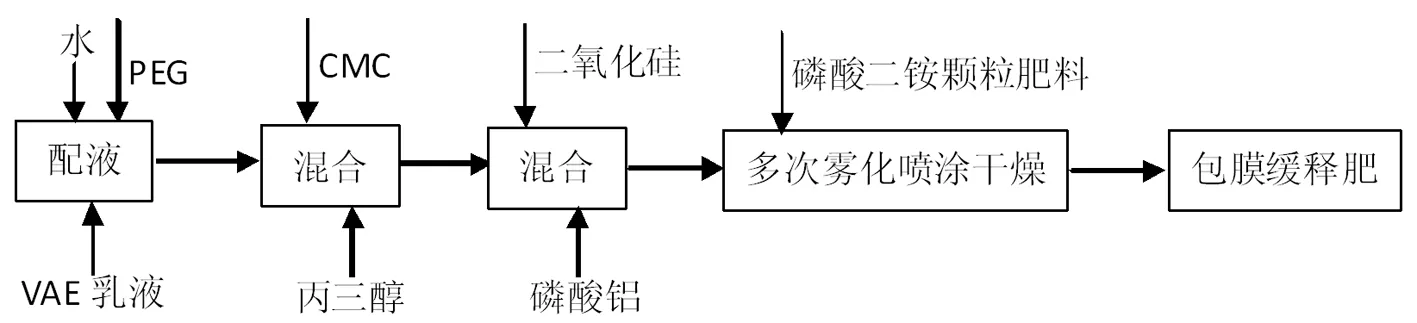

制備包膜緩釋肥的主要工藝如圖1所示。

圖1 制備包膜緩釋肥的工藝流程圖

按固含量20%,將PEG 2g、VAE乳液2g、CMC 0.4g、丙三醇0.8g、二氧化硅4g、磷酸鋁0.2g及蒸餾水36mL加入帶有攪拌的150mL燒杯中充分攪拌混合90min。利用噴槍將制得的包膜乳液給篩分預熱后的磷酸二銨顆粒肥料多次霧化噴涂干燥,制得包膜緩釋肥。

1.3 實驗分析方法

1.3.1 包膜緩釋肥包覆率測定

采用1.2中的方法,通過調節包膜液的量,制備具有不同包覆率的包膜肥料。按下式計算包膜肥料的包覆率(CR,%)。

CR%=(m2- m1)/m2×100

(1)

其中:m1為包膜前肥料的質量,m2為包膜后包膜肥料的質量。

1.3.2 土壤最大持水率測試

稱取2g包膜緩釋肥與200g干燥土壤(20目以下)混合,然后裝入直徑為3.2cm,高25cm,底部用100目尼龍網袋封口的玻璃管中,稱重記為W1。將玻璃管置于鐵架臺上懸空固定,從上部緩慢淋入蒸餾水,直至底部有水滲出為止,靜置待不再有水滲出時稱重記為W2。按下列公式計算最大持水率(W%)。另設置一組不加包膜緩釋肥的空白組作為對照。

(2)

1.3.3 包膜緩釋肥保水性測試

稱取2g包膜緩釋肥與200g干燥土壤(20目以下)混合,將其置于250mL燒杯中,緩慢加入200g蒸餾水,稱重記為W1。置于室溫下30天,每隔5天稱取一次重量記為Wi。按下列公式計算土壤中水分蒸發率(W%)。另設置一組空白實驗作為對照。

W%=(W1-Wi)/200×100

(公式3)

1.3.4 緩釋性能測試

按照緩釋肥料國家標準GB/T 23348-2009中的方法對其緩釋性能進行測定。

1.3.5 掃描電鏡表征

用日本電子生產的JSM-5510LV型掃描電鏡對包膜緩釋肥表面和剖面進行表征。

2 實驗結果與討論

2.1 包覆率對緩釋性能的影響

用1.2中的方法制得包膜緩釋肥,并試驗包覆率與緩釋性能的關系,實驗結果見圖2。

圖2 包覆率對緩釋性能的影響

由圖2可知,隨著包覆率的提高,肥料顆粒的緩釋效果逐漸提升,緩釋周期延長。未包膜的肥料在第一天釋放了超過95%的養分,包覆率為10%和20%時,產品的初期養分釋放率均大于40%;當包覆率上升到30%和40%時,產品的初期養分釋放率有了較大的提升,均降至20%以下。這主要是因為包膜乳液以水為溶劑,在包膜過程中會溶解部分磷酸二銨,導致包膜層中含有部分磷酸二銨結晶。在進入水中時,磷酸二銨結晶快速溶解造成微孔使得其養分快速釋放。隨著包膜噴涂次數的增加,包覆率增大,包膜層中的磷酸二銨結晶減少,包膜致密性也得以提升,養分透過包膜層向外釋放愈困難。因此,改變包覆率對于包膜緩釋肥的釋放周期具有顯著的影響。

2.2 二氧化硅對緩釋性能的影響

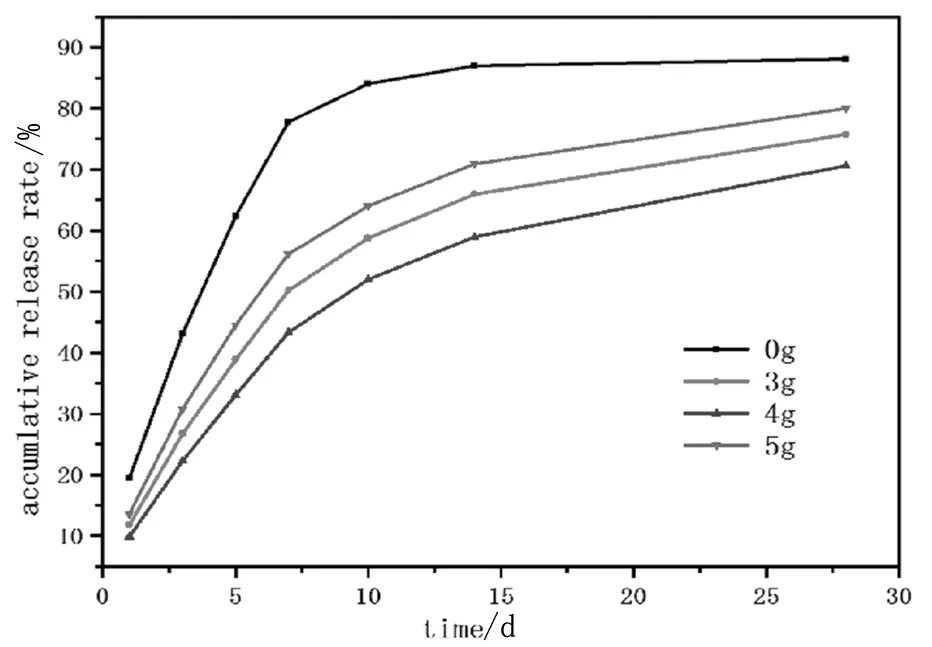

將2g PEG、2gVAE乳液與36mL蒸餾水加入150mL燒杯中攪拌,使PEG與VAE乳液完全溶解,再加入CMC 0.4g、丙三醇0.8g,改變二氧化硅加入量,分別為3g、4g和5g高速攪拌30~40min,最后再加入磷酸鋁0.2g攪拌15min。利用噴槍將制得的包膜乳液給篩分預熱后的磷酸二銨顆粒肥料多次霧化噴涂干燥,制得包覆率為40%的包膜緩釋肥A、B、C。測得其緩釋性能如圖3所示。

圖3 二氧化硅對緩釋性能的影響

由圖3可知,二氧化硅的加入,在一定程度上降低了包膜緩釋肥的初期溶出率,延長了緩釋周期。說明二氧化硅的加入能夠改善膜的緩釋性能,這主要是因為加入了二氧化硅后,聚合物的玻璃化溫度得以提高[7-8],從而使得肥料養分在包膜層中的表觀擴散速率降低。

當二氧化硅加入量為4g時,其緩釋性能較加入量為3g和5g時更優。與二氧化硅加入量為3g時相比,當二氧化硅加入量為4g時二氧化硅含量的增加導致復合膜的網狀結構更加致密,水分通過包膜層愈困難,包膜緩釋肥的養分釋放率就越低。而當二氧化硅加入量增加到5g時,二氧化硅粒子易發生團聚,使得膜表面微孔增加,進而使得包膜緩釋肥的緩釋性能變差。

2.3 包膜緩釋肥對土壤保水性的影響

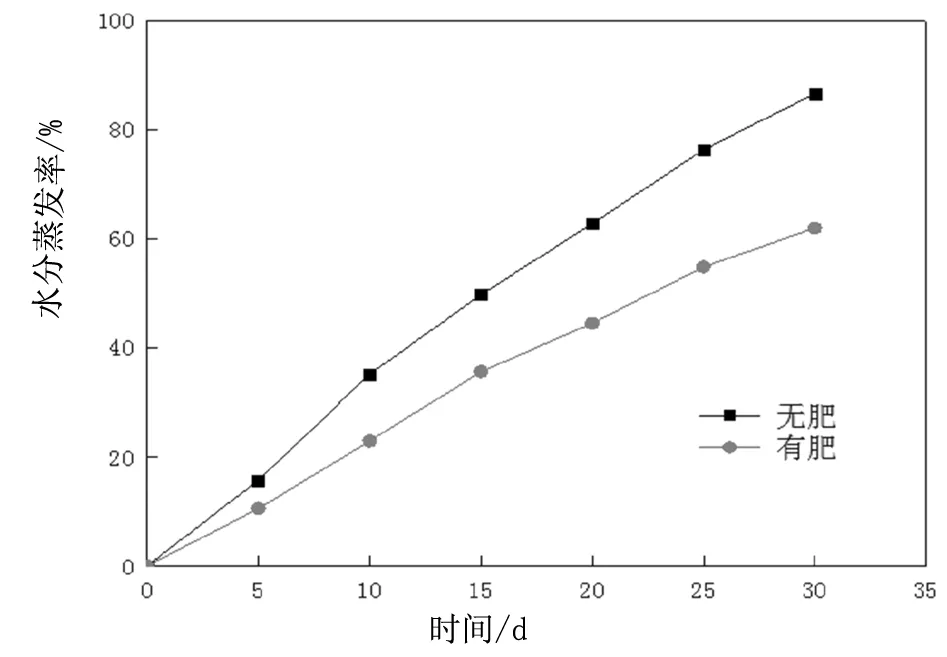

用1.3.3中的方法制得包膜緩釋肥,并試驗包膜緩釋肥對土壤保水性的影響,實驗結果見圖4。

圖4 包膜緩釋肥對土壤保水性的影響

由圖4可知,加入包膜緩釋肥可以提高土壤的保水性能。在第15d和第30d時,沒有加入包膜緩釋肥的土壤水分蒸發率分別為49.8%和86.6%,而加入包膜緩釋肥的土壤水分蒸發率分別為35.6%和62.0%。另外,根據1.3.2中的方法測量包膜緩釋肥對土壤最大持水率影響,結果表明不加包膜緩釋肥的土壤最大持水率為30.7%,加入包膜緩釋肥的土壤最大持水率為39.2%,這意味著該包膜緩釋肥可以提高土壤的持水性能。

綜上所述,該包膜緩釋肥相比一般肥料而言,能夠有效的儲存雨水和灌溉用水,同時使土壤中的蒸發速率減慢,進而被作物更有效的吸收,提高了水的利用率。

2.4 包膜緩釋肥的形貌結構

對包膜后的顆粒肥料從中間切開,用掃描電鏡觀察顆粒的表面(A)和剖面(B),結果見圖5。

圖5 包膜緩釋肥顆粒表面(A)和剖面(B)的SEM圖

從圖5A可以看出,包膜緩釋肥的包膜粗糙且表面凹凸不平,增大了肥料的表面積。因此,當包膜后的肥料浸在水中時,它能快速吸水在表面形成一層水凝膠,使得肥料具有一定的保水性和緩釋性。在圖5B中,包膜層與肥料顆粒表面結合緊密,說明該包膜緩釋肥的結構較為穩定,包膜層不易脫落。

3 結論

以二氧化硅、聚乙二醇、醋酸乙烯-乙烯共聚乳液、羧甲基纖維素鈉鹽、丙三醇和磷酸二銨顆粒肥料等為主要原料,制備了一種符合緩釋肥料國家標準GB/T 23348-2009要求的包膜緩釋肥。還可以通過改變包膜率和二氧化硅加入量來調節肥料的緩釋性能。該包膜緩釋肥在土壤中有著良好的保水性能,對水資源利用率的提高有一定的幫助。

[1] 胡泓林.“零增長”目標提出一年之后[N].中華合作時報,2015-12-11(A07).

[2] 姚俊杰,王亭杰,潘健平,等.用聚合物乳液為包膜劑制備緩釋尿素[J].化工進展,2005(06):666-670.

[3] Han S B,Suo D R,Sun N K.Study on fertilizer efficiency of seed corn under ridge cultivation with plastic film mulching-furrow irrigation[J].Chinese Journal of Soil Science, 2014(5): 20-23.

[4] Shaviv A,Raban S,Zaidel E. Modeling controlled nutrient release from polymer coated fertilizers:diffusion release from single granules[J].Environmental Science & Technology,2003,37(10):2251.

[5] 王 超,丁一剛,戴惠東,等.濕法磷酸中液相氟的回收及利用[J].化工礦物與加工,2013(01):17-19+27.

[6] 董 蕓,張正清.磷石膏包裹制備緩釋尿素的工藝研究[J].云南化工,2010(03):13-15,38.

[7] Fragiadakis D,Pissis P,Bokobza L.Glass transition and molecular dynamics in poly(dimethylsiloxane)/silica nanocomposites[J].Polymer,2005,46(16):6001-6008.

[8] Hasegawa N,Kawasumi M,Kato M,et al.Preparation and mechanical properties of polypropylene-clay hybrids using a maleic anhydride-modified polypropylene oligomer[J].Journal of Applied Polymer Science,1998,67(1):87-92.