多重流散·身份認(rèn)同·文化對(duì)話:張律電影朝鮮共同體的銀幕詮釋

張律,1962年5月出生于延邊朝鮮族自治州,中國(guó)朝鮮族導(dǎo)演。20世紀(jì)80年代,張律于延邊大學(xué)中國(guó)文學(xué)專業(yè)畢業(yè),后留校任教。早年間,他主要從事小說和詩(shī)歌的創(chuàng)作與教學(xué)工作,曾以“明太魚”為筆名發(fā)表作品,一個(gè)偶然的機(jī)會(huì)開始試水電影。

電影《詠鵝》海報(bào)

2001年完成短片《11歲》,該片入圍第58屆威尼斯國(guó)際電影節(jié)短片競(jìng)賽環(huán)節(jié)。2003年,已過不惑之年的張律完成長(zhǎng)片處女作《唐詩(shī)》。其后,他以平均每年一部電影的速度先后執(zhí)導(dǎo)了《芒種》(2005)、《沙漠之夢(mèng)》(2007)、《重慶》(2007)、《里里》(2008)、《圖們江》(2010)等。2011年之后,張律受聘韓國(guó)延世大學(xué)教授電影制作。因?yàn)榕c李滄東關(guān)系密切,他又開始了韓國(guó)的拍片生涯,先后完成了《風(fēng)景》(2013,紀(jì)錄片)、《慶州》(2014)、《膠片時(shí)代的愛情》(2015)、《春夢(mèng)》(2016)、《詠鵝》(2017)、《福岡》(2018,制作中)。

作為一位中國(guó)朝鮮族導(dǎo)演、作家,張律創(chuàng)作的主要內(nèi)容是祖輩和自身的流散經(jīng)驗(yàn),而作為一位學(xué)習(xí)中國(guó)文學(xué)的中國(guó)人,張律的個(gè)人生活和身份認(rèn)同卻不在朝鮮半島。懷著對(duì)朝鮮族群和人類未來的憂慮,張律在電影中始終致力于呈現(xiàn)跨文化對(duì)話的可能,希冀人類,特別是東北亞地區(qū)的各族人民能放棄狹隘的民族主義,尊重異質(zhì)文化,攜手構(gòu)建多民族融合的文化共同體。

一、多重流散:重要的邊緣人

流散(dispora)一詞來源于公元前3世紀(jì)希臘文版《舊約全書》第28章,原意為“毀滅性的過程及其造成的人口分散”,是一種被動(dòng)的人口遷徙,或者說“受難型”遷徙,具體指公元前586年猶太人在“巴比倫之囚”后被迫流亡的歷史事件。1980年代之前,Dispora特指流散猶太人的生存狀況,因此使用大寫的“Diaspora”,包含了“四處漂泊的歷史記憶、復(fù)興祖國(guó)的由衷祝福、回歸故鄉(xiāng)的殷切期望”等意指。隨著全球化進(jìn)程的深入和跨境流動(dòng)人口的增加,Diaspora也從原先一個(gè)寓意相對(duì)狹窄、專一的特定專有名詞,逐步演化為一個(gè)覆蓋廣泛、內(nèi)涵豐富的社會(huì)文化研究術(shù)語(yǔ)。大寫Diaspora被改為小寫diaspora,適用范圍也不再僅限于猶太人族群。

從19世紀(jì)中葉開始,全球范圍內(nèi)出現(xiàn)了大規(guī)模移民潮,移民的原因有五類:受害(victim)、勞工(labour)、帝國(guó)(imperial)、商貿(mào)(trade)以及文化(cultural)。移民的大量出現(xiàn)使跨境生存成為常態(tài),飽含遷徙、故國(guó)、鄉(xiāng)愁、記憶、想象等諸多內(nèi)涵的diaspora一詞被移植到各類不同的移民群體中,成為現(xiàn)代生活經(jīng)驗(yàn)的重要組成部分。近代以來的朝鮮族群也飽受被迫移民之苦,成為當(dāng)代國(guó)際上一個(gè)特色鮮明的“流散族群”。

早在舊石器時(shí)代,朝鮮半島就有人類居住。朝鮮近代之前先后經(jīng)歷了史前時(shí)期、傳疑時(shí)期、“三國(guó)時(shí)期”、統(tǒng)一新羅時(shí)代、后三國(guó)時(shí)期、高麗時(shí)代、朝鮮王朝等多個(gè)時(shí)代。雖然歷史上遭受過多次大規(guī)模的外族入侵,但總體上朝鮮主權(quán)獨(dú)立、社會(huì)穩(wěn)定、文化完整。從19世紀(jì)中葉開始,為躲避天災(zāi)、戰(zhàn)亂以及日本帝國(guó)主義的侵略,大批的朝鮮人被迫遷居周邊國(guó)家尋求生存,遷居地包括中國(guó)東北、日本和俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)等,其中中國(guó)東北和日本的人數(shù)最多。朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)之后進(jìn)而形成了以“三八線”為中心的東北亞“朝鮮族群”分布的新格局——即“三八線”以北的朝鮮人、“三八線”以南的韓國(guó)人、中國(guó)東北(主要是延邊朝鮮族自治州)的朝鮮族以及日本的在日朝鮮人。

張律是中國(guó)朝鮮族移民的第三代,出生在延邊并長(zhǎng)期在此居住。他的祖父輩與母親都是在20世紀(jì)初(分別1910年代和1930年代)從朝鮮半島(慶尚北道,今屬韓國(guó)的東南部地區(qū))遷徙到如今中國(guó)東北境內(nèi)的朝鮮族移民。1980年代,中國(guó)文學(xué)創(chuàng)作最活躍的時(shí)期有一批朝鮮族作家用詩(shī)歌、小說表達(dá)中國(guó)朝鮮族的移民歷史與故國(guó)鄉(xiāng)愁——朝鮮族群的苦難、堅(jiān)忍、文化和倫理價(jià)值觀,他們普遍持有一種文化尋根的“望鄉(xiāng)意識(shí)”。流散書寫是中國(guó)朝鮮族創(chuàng)作者無(wú)法繞過的生命表征。

對(duì)于張律的流散經(jīng)驗(yàn),韓國(guó)國(guó)立木浦大學(xué)林春城教授在《少數(shù)民族電影的文化橫跨和文化認(rèn)同:張律的電影美學(xué)》一文中分析了德里達(dá)(Jacques Derrida)的好客理論(hospitality)、哈密德·納非斯(Hamid Naficy)的“帶口音(accented)的導(dǎo)演”、薩義德(Edward Said)的“弗洛伊德與非歐洲人”以及徐京植的“半難民”四種路徑。他認(rèn)為張律不僅在“流散的朝鮮族”與“中國(guó)知識(shí)分子”之間流動(dòng),有時(shí)還融合二者,并超越其框架,到達(dá)“世界公民精髓”。林春城的觀點(diǎn)比較準(zhǔn)確的概括了張律電影的流散書寫特點(diǎn)。

從1980年代從事寫作開始,到目前在韓國(guó)教書、拍片為止,張律經(jīng)歷了三個(gè)不同時(shí)期,三種不同體驗(yàn)的流散——從朝鮮半島到中國(guó)東北、從農(nóng)村到城市(從延邊到北京等大城市)、從北京/延邊到韓國(guó)。其中,第一次是因?yàn)椤笆芎Α保诙问且驗(yàn)樯藤Q(mào)/經(jīng)濟(jì),第三次更多的是文化。從朝鮮半島到中國(guó)東北是祖輩的集體經(jīng)驗(yàn)留存,從農(nóng)村到城市與從北京到首爾是張律的個(gè)體體驗(yàn)。

張律的電影中呈現(xiàn)了各式各樣的“朝鮮族群”移居,涵蓋了以上三種流散生活。《沙漠之夢(mèng)》中的順姬和昌浩從朝鮮逃難到蒙古草原,《圖們江》中脫北者跑到中國(guó)的村莊中討食以及患老年癡呆的村長(zhǎng)母親一心要跨江回到朝鮮,這些是朝鮮族群第一次流散的復(fù)刻與回鄉(xiāng)愿望。《芒種》呈現(xiàn)的是第二次的商貿(mào)型流散——崔順姬和兒子昌浩離開老家到北京郊區(qū)生活,他們的鄰居是從小地方到大城市生活討生活的妓女。張律對(duì)于文化意義上的第三次流散體驗(yàn)更深,所以在電影中展現(xiàn)最多,如《重慶》中不同國(guó)家的人到重慶學(xué)韓語(yǔ),《里里》中到韓國(guó)教授漢語(yǔ)的中國(guó)教師,《慶州》中到韓國(guó)教授崔賢到北京大學(xué)教書并娶了中國(guó)姑娘為妻,《春夢(mèng)》里中國(guó)朝鮮族姑娘藝璃到韓國(guó)尋父,紀(jì)錄片《風(fēng)景》中在韓勞工的生存等。

應(yīng)該說,張律不是一名嚴(yán)格意義上的“流散導(dǎo)演”。威廉·薩夫蘭(William Safran)在《流散族群》創(chuàng)刊號(hào)上提出“現(xiàn)代流散族群”的六個(gè)基本特征:(1)以故鄉(xiāng)為“中心”遷移到兩個(gè)以上“邊緣”地區(qū);(2)保持著對(duì)故鄉(xiāng)的“記憶、想象或迷思”;(3)認(rèn)為自己不會(huì)或不可能被移入國(guó)完全接納;(4)相信有朝一日時(shí)機(jī)成熟就可回歸故鄉(xiāng);(5)愿獻(xiàn)身于故鄉(xiāng)的復(fù)興;(6)與故鄉(xiāng)源遠(yuǎn)流長(zhǎng)的聯(lián)系深深扎根于群體意識(shí)之中。雖然中國(guó)朝鮮族大多都持有望鄉(xiāng)意識(shí),但他們同時(shí)也有明確的“定著意識(shí)”。中國(guó)朝鮮族已經(jīng)完全融入中國(guó)社會(huì),朝鮮族是中華民族的組成部分。朝鮮族在中國(guó)人民尋求獨(dú)立、解放和民族振興、富強(qiáng)的過程中與曾與其他民族共同努力,奉獻(xiàn)了他們的所有,贏得了尊重。朝鮮族有對(duì)故鄉(xiāng)的記憶和向往,但回歸故鄉(xiāng)的意愿并不強(qiáng)烈。因?yàn)樗麄兊墓枢l(xiāng)漂浮在他們生活的延邊和想象之中,并不在地緣上的朝鮮與韓國(guó),特別是與在日朝鮮人的僑居身份不同,這些人都是中國(guó)公民。

中國(guó)朝鮮族經(jīng)歷的三重流散,張律體驗(yàn)最深的應(yīng)該是中國(guó)朝鮮族的韓國(guó)流散。中韓建交以來,大量的朝鮮族人到韓國(guó)打工,從事著底層的工作——電影《圖們江》中多次出現(xiàn)到韓國(guó)打工的描述。然而,韓國(guó)的民族主義意識(shí)強(qiáng)烈,并不認(rèn)為中國(guó)朝鮮族是他們的“同胞”,中國(guó)朝鮮族在韓國(guó)經(jīng)歷了很多不公正的待遇。盡管張律的長(zhǎng)輩都來自于朝鮮半島的南部,但與20世紀(jì)末朝鮮族文壇興起的“尋根小說”的著力點(diǎn)一樣——韓國(guó)并不是中國(guó)朝鮮族的父親與根。電影《慶州》是韓國(guó)流散的經(jīng)驗(yàn)的典型代表。崔賢是一名韓國(guó)人,在北京生活久了以后,回到韓國(guó)被當(dāng)作中國(guó)游客,已經(jīng)找不到“回家”的感覺。張律與崔賢一樣,他的親戚、朋友、生活、情感的延續(xù)都在北京,中國(guó)是他在韓國(guó)的“故國(guó)”。

除了實(shí)體經(jīng)驗(yàn)上的流散之外,張律從作家、教授跨界到電影導(dǎo)演,從某種意義上來說也是一種“流散”。盡管從家庭背景、經(jīng)濟(jì)地位、社會(huì)影響、話語(yǔ)權(quán)力等來看,張律無(wú)疑是朝鮮族群的佼佼者。但無(wú)論是文學(xué)界,還是電影界和學(xué)術(shù)界,無(wú)論是北京,還是首爾和國(guó)際,他始終只是一位“重要的邊緣人”。他的流散經(jīng)驗(yàn)讓他無(wú)法、也不愿意成為“主流”。因?yàn)橐坏┏蔀槿魏我粋€(gè)界別的主流,張律的個(gè)性、體驗(yàn)和表達(dá)欲望將不復(fù)存在。

二、身份認(rèn)同:中國(guó)的朝鮮族

身份認(rèn)同(identity)是主體自我身份的確認(rèn),對(duì)所屬群體的認(rèn)知以及由此引發(fā)的情感體驗(yàn)和行為模式的集合。身份認(rèn)同包括諸多方面,如族群認(rèn)同、國(guó)家認(rèn)同、文化認(rèn)同、職業(yè)認(rèn)同、階層認(rèn)同等。對(duì)于張律電影研究而言,族群、國(guó)家和文化是理解的關(guān)鍵。

中國(guó)朝鮮族是一個(gè)移民民族,在中國(guó)生息繁衍的百余年間,與漢族和其他少數(shù)民族緊密聯(lián)系、相互影響,已經(jīng)與朝鮮、韓國(guó)、在日朝鮮人社會(huì)有了區(qū)別,但族群文化具有穩(wěn)定結(jié)構(gòu)和凝聚力。一個(gè)民族的文化模式一旦形成,其內(nèi)核就很難改變,因此中國(guó)朝鮮族始終保持著強(qiáng)烈的族群認(rèn)同(包括跨境的民族認(rèn)同)。

中國(guó)朝鮮族的文化模式并沒有因?yàn)橐泼竦街袊?guó)而發(fā)生本質(zhì)性的改變,原因主要有一下幾點(diǎn):第一,大部分的中國(guó)朝鮮族都居住在延邊朝鮮族自治州,而且都是本民族聚居,早期以從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為主。于是,在延邊農(nóng)村形成了很多朝鮮族的“文化孤島”。在《圖們江》中,我們可以看到整個(gè)村子全都是朝鮮族人,而且城市中的醫(yī)院、郵局中工作人員也都說朝鮮語(yǔ),不懂漢語(yǔ)的人也完全不影響生活。第二,新中國(guó)成立以來,中國(guó)政府從民族政治、經(jīng)濟(jì)、文化、教育、宗教和習(xí)俗等多個(gè)方面制定了全套的民族政策,這些有關(guān)民族平等團(tuán)結(jié)、區(qū)域自治、文化教育、干部配置等的政策有效地維持了朝鮮族的獨(dú)立與自治。第三,朝鮮族是一個(gè)勤勞、堅(jiān)忍,具有頑強(qiáng)的生命力的民族,民族苦難讓他們的精神更加集聚,越是逆境越會(huì)激發(fā)積極進(jìn)取、奮發(fā)向上的意志。因而,在苦難中他們形成了互助精神和共同體意識(shí)——“吾里”(我們)。張律電影的朝鮮族群認(rèn)同也比較明顯,比如《圖們江》中爺爺、姐姐、昌浩、商店老板等人完全沒有把朝鮮的脫北者視作異類和他者,盡可能地為他們提供食物和幫助。昌浩邀請(qǐng)鄭真踢球也是因?yàn)樗麄兺瑢僖粋€(gè)族群,與“下面的村子”有所區(qū)別。

然而,作為一個(gè)精英知識(shí)分子,張律對(duì)于族群的認(rèn)同中保有冷靜的自省和批判,主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面:第一,朝鮮族群的無(wú)父狀態(tài)。幾乎所有的張律電影中,父親和父權(quán)都是缺席的,如《芒種》中的父親因殺人而入獄,《圖們江》中的父親因救女兒而落江失蹤,《里里》中的父親在爆炸中喪生,《沙漠之夢(mèng)》中的父親逃跑是被槍殺,《春夢(mèng)》中的父親是植物人。父親的缺席是張律對(duì)朝鮮族群民族精神和民族未來的憂慮。第二,朝鮮族群的劣根性(主要是男性,因此也可以看作是“無(wú)父”的一種表現(xiàn))。張律在電影中常常展現(xiàn)“丑陋的朝鮮人”,如《圖們江》中嗜酒如命、賒賬飲酒的村民和脫北者恩將仇報(bào)地強(qiáng)奸與偷竊以及《芒種》與《慶州》中軟弱又好色的工人和教授等。

在國(guó)家認(rèn)同方面,第一代朝鮮族移民在國(guó)家上更認(rèn)同三八線以北的朝鮮,一方面大部分中國(guó)朝鮮族都是從朝鮮半島北部移民中國(guó)的,另一方面朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束以后的東北亞關(guān)系中,中國(guó)與朝鮮同屬于社會(huì)主義陣營(yíng),共享著相同的意識(shí)形態(tài),而且當(dāng)時(shí)中國(guó)人與朝鮮人的經(jīng)濟(jì)生活狀況相當(dāng),甚至說朝鮮的經(jīng)濟(jì)條件還要優(yōu)于中國(guó)。所以他們大部分人的國(guó)家認(rèn)同還是朝鮮。當(dāng)朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)以后,大量的中國(guó)朝鮮族加入到中國(guó)人民志愿軍的行列,戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束以后選擇繼續(xù)留在朝鮮。《圖們江》中村長(zhǎng)母親是第一代朝鮮移民的象征,在她罹患老年癡呆,忘記所有一切的時(shí)候,只記得要回到故鄉(xiāng)。

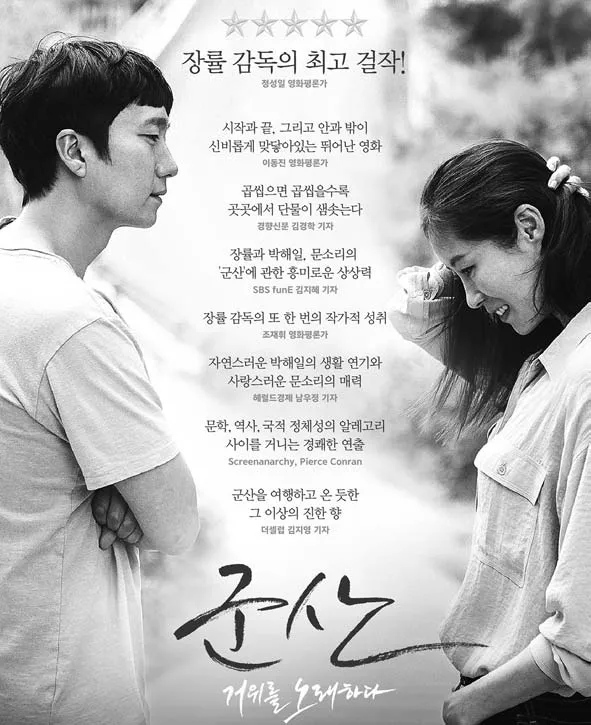

電影《慶州》劇照

中韓建交與中國(guó)的改革開放,使我們?cè)诮?jīng)濟(jì)和社會(huì)形態(tài)方面與韓國(guó)更為接近,而且韓國(guó)的經(jīng)濟(jì)明顯勝過中國(guó),因此中國(guó)朝鮮族向韓國(guó)流動(dòng)也是很自然的。但此時(shí)的中國(guó)朝鮮族一方面沒有在韓國(guó)獲得“國(guó)民”身份,另一方面經(jīng)過幾十年的分離,無(wú)論是價(jià)值觀念、語(yǔ)言、文化都與其有了很大的區(qū)別。在中國(guó)出生的中國(guó)朝鮮族人對(duì)中國(guó)懷有主人心理和認(rèn)同感。國(guó)家認(rèn)同在張律電影中雖不多見,但也可以從某些情節(jié)設(shè)置上發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡。如《慶州》中韓國(guó)學(xué)者提出大家都不知道的朝鮮國(guó)花“金達(dá)萊”,其實(shí)也是朝鮮族人自我確認(rèn)的重要意象。導(dǎo)演隱晦地表達(dá)了韓國(guó)人對(duì)朝鮮族群的冷漠和無(wú)知。更為明顯的例子來自于《春夢(mèng)》,電影中調(diào)侃式地展現(xiàn)成龍是韓國(guó)人的情節(jié)也反映了張律的國(guó)家認(rèn)同,因?yàn)橹袊?guó)人近年來對(duì)韓國(guó)很大的抵觸在于他們聲稱端午節(jié)、中醫(yī)、孔子、西施等都是韓國(guó)的。可以說,中國(guó)朝鮮族的國(guó)家認(rèn)同逐漸從朝鮮轉(zhuǎn)為中國(guó)。

朝鮮族的中國(guó)國(guó)家認(rèn)同除了外在的公民身份和生活經(jīng)驗(yàn)外,更深層的在于朝鮮半島與中國(guó)同屬儒學(xué)/漢字文化圈,文化認(rèn)同將朝鮮族融入中華民族的體系中。朝鮮族群文化模式形成于李氏朝鮮時(shí)期,這一時(shí)期的朝鮮有明確的“小中華”意識(shí)。從明代開始,中國(guó)與朝鮮的交往不再僅限于宗主國(guó)和藩屬國(guó)政治方面,而延伸到國(guó)家、社會(huì)、文化的方方面面。朝鮮為了建立本國(guó)的禮法制度,全面引進(jìn)、學(xué)習(xí)明朝的政治、文化、倫理,儒教取代佛教成為立國(guó)之本,并逐漸成為形態(tài)完備的“小中華”。到了清代,朝鮮則拒絕承認(rèn)他們的正統(tǒng)地位,認(rèn)為“明朝后無(wú)中國(guó)”,小中華的內(nèi)涵從縮小版的中華轉(zhuǎn)變?yōu)椤袄^承中華文化正統(tǒng)的‘魯存周禮’和‘斯文在茲’的文化心態(tài),日益強(qiáng)化‘小中華’意識(shí)中的‘攘清夷’色彩。”從電影中對(duì)唐詩(shī)、宋詞(豐子愷漫畫《人散后,一鉤新月天如水》)意象的反復(fù)呈現(xiàn)和《慶州》中“發(fā)乎情,止乎禮”的倫理呈現(xiàn)可以看出張律對(duì)于中華文明的熱愛與認(rèn)同。

薩義德曾說:“與眾人一樣,我不只屬于一個(gè)世界。我是巴勒斯坦出身的阿拉伯人,同時(shí)也是美國(guó)人。這給我賦予了雖奇怪,但實(shí)際不怪異的雙重角色。除此之外,我還是學(xué)者。所有這些身份都不十分分明,每一個(gè)身份都使我起到不同色彩的影響和作用。”與薩義德類似,張律的身份認(rèn)同復(fù)雜而纖細(xì),既有中國(guó)朝鮮族的普遍性——朝鮮族群和中國(guó)的認(rèn)同,又具有知識(shí)分子的個(gè)體性——朝鮮族群的內(nèi)省和儒家文化的精英意識(shí)。這樣的認(rèn)同理路使他的電影內(nèi)容開放、精神內(nèi)斂,具有強(qiáng)烈的人性和社會(huì)批判傾向。

三、跨文化對(duì)話:流動(dòng)的世界公民

全球化的進(jìn)程與流散族群的擴(kuò)大客觀上提供了多元文化對(duì)話的可能,不同國(guó)家民族之間的相互依存度與日俱增,任何一個(gè)國(guó)家都不可能僅僅運(yùn)作于既定的主權(quán)邊界之內(nèi),但這并不一定意味著多元文化共生共存、相互促進(jìn)的局面一定會(huì)出現(xiàn)。很多發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)跨境流動(dòng)的移民族群懷有明顯敵意,認(rèn)為國(guó)家的主權(quán)在被削弱,文化傳統(tǒng)也受到?jīng)_擊,如美國(guó)著名政治學(xué)家塞繆爾·亨廷頓在《我們是誰(shuí)——美國(guó)國(guó)家特性面臨的挑戰(zhàn)》一書指出大量操西班牙語(yǔ)的移民族群可能會(huì)從根基上瓦解美國(guó)。

在此情形下,文化中心主義、文化霸權(quán)主義、文化民族主義、文化原教旨主義等成為跨文化對(duì)話的深層障礙。荷蘭社會(huì)心理學(xué)家吉爾特·霍夫斯塔德說:“人人都從某個(gè)文化居室的窗后觀看世界,人人都傾向于視異國(guó)人為特殊,而以本國(guó)的特征為圭臬。遺憾的是,在文化領(lǐng)域中,沒有一個(gè)可以奉為正統(tǒng)的立場(chǎng)。這是一個(gè)令人不快的事實(shí)真相,就像17 世紀(jì)時(shí)伽利略宣布地球不是宇宙的中心。”跨境流動(dòng)的便利和文化邊界的封閉成為當(dāng)今時(shí)代的一個(gè)悖論。跨文化對(duì)話是對(duì)抗文化封閉、挽救人類未來的重要手段。

在東北亞地區(qū),日本和韓國(guó)都認(rèn)為自己是一個(gè)單民族國(guó)家,他們致力于維護(hù)大和民族和大韓民族血統(tǒng)的純正性,極力壓制異質(zhì)文化的發(fā)展,對(duì)于移民群體強(qiáng)調(diào)歸化和順應(yīng)。從日韓強(qiáng)調(diào)自己民族之“大”來看,他們還是不愿意降低自己的“主體性”,不愿意在跨文化對(duì)話中生成新的文明形態(tài)。朝鮮則因?yàn)檎沃贫榷x擇自我封閉。因此,對(duì)于流散的朝鮮族群而言,只有中國(guó)對(duì)他們保持著對(duì)開放、包容的態(tài)度,中國(guó)的民族政策給予了他們充分的政治自治、文化自由。面對(duì)朝鮮半島的南北對(duì)峙,朝鮮脫北者在中朝邊境和中蒙邊境的逃亡活動(dòng),在日朝鮮人族群的歸化入籍、放棄朝鮮文化等威脅,張律對(duì)朝鮮族群和人類未來懷有深沉的憂慮。于是,對(duì)多元文化的尊重和跨文化對(duì)話的意愿是幾乎每一部張律電影都在努力達(dá)成的目標(biāo),這些電影的跨文化對(duì)話主要體現(xiàn)在場(chǎng)景空間、語(yǔ)言文字和文化傳統(tǒng)三個(gè)方面。

張律在電影的場(chǎng)景空間中設(shè)置了豐富的對(duì)話語(yǔ)境。《芒種》中的崔順姬住在中國(guó)北京順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)的火車站里,他們隔壁住著來自全國(guó)各地的四位姑娘;《沙漠之夢(mèng)》中的順姬和昌浩逃到了蒙古國(guó)的草原上;《重慶》中的漢語(yǔ)學(xué)習(xí)班上匯集了來自世界各地的六七名學(xué)員;《里里》的主要場(chǎng)景也是韓國(guó)的漢語(yǔ)學(xué)習(xí)班中;《圖們江》的故事發(fā)生地在中朝邊境的村莊。這些場(chǎng)景為跨文化對(duì)話和多元文化共生提供了交流平臺(tái)。

語(yǔ)言文字也是張律電影跨文化對(duì)話的主要載體。《芒種》中有普通話、朝鮮語(yǔ)、東北話、四川話,《沙漠之夢(mèng)》中有蒙古話、朝鮮語(yǔ)、韓語(yǔ),《重慶》中有普通話、重慶話、韓語(yǔ)、法語(yǔ),《里里》中有韓語(yǔ)、普通話、印度語(yǔ),《圖們江》有朝鮮語(yǔ)、東北話、普通話,《慶州》有普通話、韓語(yǔ)、日語(yǔ)。除了多種語(yǔ)言同時(shí)使用外,張律電影中的人物也多有學(xué)習(xí)本民族語(yǔ)言和他國(guó)語(yǔ)言的意愿,如《芒種》中順姬堅(jiān)持讓兒子學(xué)習(xí)朝鮮語(yǔ),《重慶》中女主人公蘇藝教外國(guó)人學(xué)漢語(yǔ),同時(shí)跟跟學(xué)生金先生學(xué)習(xí)韓語(yǔ),《里里》中的珍書跟中國(guó)老師學(xué)漢語(yǔ),《沙漠之夢(mèng)》中Hungai跟昌浩學(xué)朝鮮語(yǔ)等。語(yǔ)言是存在之家,也是跨文化對(duì)話的主要工具,張律通過語(yǔ)言交融來達(dá)成交流和共識(shí)。

除了場(chǎng)景空間和語(yǔ)言文字外,張律電影更提供了豐富的文化對(duì)話。例如,《芒種》中漢族的工商管理員向崔順姬學(xué)習(xí)朝鮮族舞蹈,《沙漠之夢(mèng)》中昌浩跟Hungai學(xué)習(xí)繞敖包、掛祈愿瓶,《圖們江》中昌浩邀請(qǐng)鄭真一起踢球等。張律的每一部電影都會(huì)出現(xiàn)唐詩(shī)、朝鮮民歌、中國(guó)民歌、中國(guó)大秧歌、朝鮮族舞蹈、中國(guó)戲曲、算命、茶道等文化意象,希冀這些略顯荒誕的異質(zhì)文化能有一天自然融匯、和諧相處。

當(dāng)然,作為有獨(dú)立思考和批判意識(shí)的知識(shí)分子,張律并沒有盲目地相信跨文化對(duì)話語(yǔ)境已然生成的情形,而恰恰透露出對(duì)跨文化對(duì)話困境的憂思。《沙漠之夢(mèng)》中的朝鮮族與蒙古族雖然同處一室,但各自完全不知道對(duì)方的在說什么,在無(wú)邊無(wú)界的草原中存在著非我族類的文化邊界。《慶州》中,韓國(guó)華僑孔允熙是孔子的第79代孫,她的母語(yǔ)是韓語(yǔ),會(huì)說流利的日語(yǔ),但并不會(huì)說漢語(yǔ)。此外,張律電影中多次出現(xiàn)的強(qiáng)奸、背叛、傷害都是跨文化對(duì)話的障礙。

林春城教授認(rèn)為張律不間斷地橫跨、游牧于各種邊界,體現(xiàn)了流動(dòng)的世界公民認(rèn)同。張律確實(shí)以知識(shí)分子的視野和胸懷包容多元文化,但同時(shí)對(duì)不符合倫理道德和人類尊嚴(yán)的行為保持冷靜的距離和批判立場(chǎng)。

結(jié)語(yǔ)

本尼迪克特·安德森在《想象的共同體》一書中指出移民群體故鄉(xiāng)情結(jié)的政治指向是一個(gè)“想象的祖籍國(guó)”,他們不住(或不愿住)在那里,也不向那個(gè)國(guó)家納稅,是一種“遠(yuǎn)距離民族主義”(longdistance nationalism)。張律在電影中關(guān)注流散的朝鮮族群的現(xiàn)實(shí)困境和文化歸屬,對(duì)“朝鮮共同體”懷有向往,又不斷地自我否定。電影《春夢(mèng)》中,藝璃是中國(guó)朝鮮族、正范是脫北者、宗彬和俊益是無(wú)父的韓國(guó)人,四個(gè)人湊在一起暗喻了“朝鮮共同體”。他們?cè)陧n國(guó)社會(huì)中的疏離和漂泊,是朝鮮族群在世界文化中的映照。正范和他的前女友最后一次見面時(shí)說“下次在統(tǒng)一的祖國(guó)見”,但即將分別的兩個(gè)人一個(gè)去往美國(guó)、一個(gè)留在韓國(guó),基本不可能再相見。導(dǎo)演曾在采訪中提到他本人是比較悲觀的,他認(rèn)為的南韓、北朝鮮的統(tǒng)一就像這一對(duì)走向各前方的已分手情侶一樣的不可能再相見,也不會(huì)實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一。無(wú)論是民族國(guó)家意義上的“朝鮮共同體”,還是文化意義上的“朝鮮共同體”都只能是張律對(duì)跨國(guó)流散族群和“故國(guó)”的美好想象。