脛后動脈穿支皮瓣修復足背足跟部軟組織缺損的臨床效果分析

魯行成 陸祥泉 溫星星 吳炳華 黃加 熊哲成

摘 ? 要:目的 ?探究脛后動脈穿支皮瓣修復足背足跟部軟組織缺損的臨床應用效果。方法 ?以本院2016年6月~2017年6月收治的足背足跟部軟組織缺損患者16例作為研究對象,其中足跟部軟組織缺損5例,足背軟組織缺損11例,給予所有患者脛后動脈穿支皮瓣修復治療,術后隨訪3個月,觀察臨床治療效果。結果 ?術后觀察,本組16例患者皮瓣修復均成活,創面愈合較好,血液循環正常,并且缺損修復效果較理想。結論 ?脛后動脈穿支皮瓣修復足背足跟部軟組織缺損,皮瓣能夠大部分存活,且手術方法簡單方便,修復效果顯著。

關鍵詞:脛后動脈;穿支皮瓣;軟組織缺損

中圖分類號:R622.1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:B ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?DOI:10.3969/j.issn.1006-1959.2018.05.069

文章編號:1006-1959(2018)05-0184-03

Clinical Effect of Posterior Peroneal Artery Perforator Flap for Repair of Soft Tissue Defects in the Dorsal Heel

LU Xing-cheng,LU Xiang-quan,WEN Xing-xing,WU Bing-hua,HUANG Jia,XIONG Zhe-cheng

(Department of Surgery,One Subjects,Dongxiang Third Hospital,Dongxiang 331800,Jiangxi,China)

Abstract:Objective ?To explore the clinical effect of the posterior tibial artery perforator flap to repair the soft tissue defects of the heel of the foot.Methods ?In our hospital in June 2016~2017 year in June from the ministry of the back heel soft tissue defects in 16 patients as the research object,including 5 cases of heel soft tissue defect of dorsal foot soft tissue defect in 11 cases,all patients were given posterior tibial artery perforator flap for treatment,postoperative follow-up of 3 months,to observe the clinical therapeutic effect.Results ?After operation,the skin flap repair in 16 cases of the group survived,the wound healing was better, the blood circulation was normal,and the repair effect of the defect was ideal.Conclusion ?The posterior tibial artery perforator flap can repair the soft tissue defect of the dorsum pedis of the foot.Most of the flaps survived,and the operation method is simple and convenient,and the repair effect is remarkable.

Key words:Posterior tibial artery;Perforator flap;Soft tissue defect

社會經濟的快速發展,機動車輛逐漸增多,由車禍而導致的足部損傷也日益增多。而足背或足跟發生損傷通常會造成皮膚以及軟組織缺損,并且還會伴有不同程度的肌腱、跟腱等深部組織暴露[1]。而由于足背和足跟軟組織較少、供血不足,無論是修復能力還是抗感染能力相對較差,因此要實現對創面的修復相對困難。脛后動脈穿支皮瓣修復足背足跟從1986年提出以來,經過長時間的探索與研究,該種修復方法已在臨床中得到廣泛應用[2]。由于該皮瓣在操作上相對簡單,且不會對小腿主血管造成損傷,故是目前修復足背足跟軟組織缺損的有效方法。為進一步探究上述方法的臨床療效,本院對16例足背足跟軟組織缺損患者采用了脛后動脈穿支皮瓣修復,取得了良好效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 ?研究對象為東鄉第三醫院在2016年6月~2017年6月收治的16例足背足跟部軟組織缺損患者,其中有5例為足跟部軟組織缺損,11例則為足背部軟組織缺損;患者男女比例為13:3,年齡17~54歲;致傷原因中,14例患者為車禍致傷,剩余2例則為重物壓傷足背而導致皮膚發生壞死造成軟組織缺損。所有患者均為一期清創手術后創面未發生感染二期手術。

1.2方法 ?所有患者均采用脛后動脈穿支皮瓣進行修復,具體方法為:首先,采用雙氧水對創面進行清洗,并采用碘伏與生理鹽水進行二次沖洗,以徹底清創。其次,對皮瓣進行設計,應用多普勒超聲血流儀在術前對患者脛后動脈內踝上的皮支動脈位置進行測定并做好標注,同時將這2個皮支血管作為皮瓣的旋轉點進行皮瓣的設計;設計時,皮瓣應全為遠端蒂島狀轉移皮瓣,使其遠端長度到達膝下80 mm處,兩側則位于小腿前后中線處。如缺少多普勒超聲血流儀,則可以將脛骨內髁和內踝之間的連線作為設計的軸線對皮瓣進行設計;設計時,皮瓣其旋轉點應在距離內踝40 mm處,再結合患者創面的大小設計相應的皮瓣;注意,皮瓣設計的大小需要比創面大20 mm左右,旋轉點與皮瓣遠端的距離應大于其與創面遠端的距離。最后則是皮瓣的切取,根據皮瓣的設計,再其前側做個切口,從深筋膜下按照由前至后的方式將皮瓣切下至脛骨內側緣,而后用針對深筋膜與皮膚進行簡單縫合以避免其互相分離。在完成上述步驟后,從脛骨內緣處將筋膜切開,在趾長屈肌與脛后肌間的間隙找到脛后支動脈穿支,在找準穿支血管并進入皮瓣區后,在皮瓣后側做一個切口,從深筋膜處向前解剖,到達肌間隔處后進行更深層的解剖,注意解剖時需保證脛后動脈穿支血管在皮瓣內;在皮瓣的基部可以保留30 mm的皮膚并形成島狀皮瓣,觀察皮瓣,在其完全掀起后進行縫合。

1.3觀察指標 ?術后對患者進行持續3個月的隨訪,觀察患者皮瓣存活情況,術后創面愈合情況以及創口感染、張力性水泡等并發癥發生情況。

2 結果

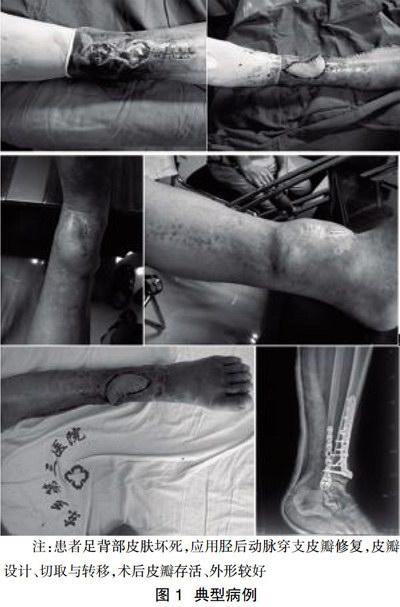

本組參與研究的16例患者,在應用脛后動脈穿支皮瓣修復足背足跟部軟組織缺損后,皮瓣面積最大為12.0 cm×6.0 cm,面積最小為5.0 cm×5.0 cm,并且轉移的皮瓣大部分皆存活。其中,有2例患者皮瓣遠端出現局部壞死,給予局部清創換藥處理后創面愈合良好;另外有1例在手術后3 d出現張力性水泡,但經對癥處理后癥狀逐漸消失,未發生感染。對患者進行3~6個月的隨訪,所有患者皮瓣血液循環較好,其中有5例患者術后由于皮瓣存在輕微臃腫,在術后3個月給予患者皮瓣修薄術,手術效果較好,血運正常。所有患者在結束治療后,皮瓣色澤較好,雖然早期存在一定的不適,但后期皆慢慢恢復,患肢外形與功能較為理想(典型病例見圖1)。

3 討論

3.1脛后動脈穿支皮瓣的解剖學 ?脛后動脈其位于趾長屈肌與比目魚肌之間,行走于小腿后橫肌間隔內側,其全長能發出2~7支肌皮膚穿支,且口徑為0.5~1.5 mm左右,主要在小腿中下段分布,而這些穿支能夠為相鄰的肌肉供血,主要是因為其存在兩條恒定的靜脈。由于脛后動脈其在小腿上分布的位置不同,因此,筋膜血管如在上段則徑粗、蒂長且數目少,下段則剛好相反。經研究發現,在內踝尖上的4 cm、6.5 cm、9~12 cm、17~19 cm以及22~24 cm處,存在5對恒定的穿支。隱神經則位于小腿內側處,其在營養血管的過程中能夠接受2~7個脛后動脈穿支加入,從而形成一個縱向的鏈式吻合血管叢,從而為修復提供了良好的解剖學基礎[3]。

3.2脛后動脈穿支皮瓣的優勢與不足 ?其優勢在于:①手術對患者的創傷較小,有較好的安全保障,其對脛后動脈的主干以及肌肉不會帶來損害;②由于皮膚存在恒定的穿支,故能夠保障血液供給;③在沿著血管軸進行皮瓣的切取時,有明確的供血渠道,且皮瓣比例不受限制;④皮瓣設計的厚度合理、供區較隱蔽,因此術后對外觀不會造成很大影響;最后就是手術方法簡單、方便、有效。其不足之處在于:①在地穿支動脈進行分離時,對操作技術與顯微技術具有很高的要求;②手術時,細小的穿支很容易被牽拉或被扭曲,提高了血管危象發生的風險,從而使皮瓣存活受到影響;③穿支血管存在明顯的個體差異,導致操作的不可控性;第四,皮瓣對于死腔較大的患者并不適用;④皮瓣所切取的面積過大,會對遠端的皮膚供血造成影響[4]。

3.3手術注意事項 ?在向患者實施手術前,首先需要檢查其是否存在脛后動脈主干損傷,并詳細檢查穿支的位置與數量;其次,在進行皮瓣的切取時,注意掌握好力度,避免造成穿支血管的過度牽拉,導致其發生損傷;再者就是切取時盡量不到觸及到骨膜,保證術后骨膜不外露;最后就是需要在手術結束后需要給予患者抗血管痙攣、抗血栓治療,并對創面進行徹底清創。

3.4術后并發癥與預防 ?皮瓣修復后患者可能出現的并發癥主要有皮瓣全部壞死或部分壞死以及皮瓣感染等,而普遍存在的并發癥則主要有創面愈合較慢、皮瓣積血和術后表皮脫落等。對于上述可能出現的并發癥,防范措施主要有:首先術前需要結合患者的實際情況進行皮瓣的設計,為了防止術后皮瓣出現壞死,需要對皮瓣蒂進行有效處理;術后及時給予患者抗生素等抗感染治療;手術時需要對創面進行嚴格且徹底清創;除此之外,術后還學對患者進行家庭護理指導,從而提升皮瓣的存活率。

本次納入研究的16例患者,在實施脛后動脈穿支皮瓣修復足背足跟部軟組織缺損后,所有患者移植的皮瓣大部分均存活,皮瓣的血液循環良好;雖然術后有2例患者存在皮瓣遠端局部壞死、1例發生張力性水泡,5例則發生皮瓣輕微囊腫,但經過對癥處理后,上述不良情況均消失,修復效果較好。

參考文獻:

[1]鄭磊,鄭稼,劉繼軍,等.脛后動脈穿支加強的隱神經營養血管皮瓣修復小腿下端及足踝部皮膚軟組織缺損[J].中國現代手術學雜志,2015,19(03):201-204.

[2]周洪翔,尹宗生.小腿舵形穿支皮瓣修復兒童足跟部軟組織缺損[J].中國矯形外科雜志,2016,24(10):936-939.

[3]趙飛,丁冬,黃永祿,等.小腿遠端蒂穿支皮瓣修復足踝部軟組織缺損的臨床應用研究[J].寧夏醫學雜志,2016,38(04):308-310.

[4]夏曉丹,唐舉玉,謝松林,等.脛后動脈穿支皮瓣的臨床應用[J].南華大學學報(醫學版),2009,37(03):322-323.