卓嘎“三人鄉”里守藏南

張丹丹

卓嘎:1961年出生,西藏自治區山南市隆子縣玉麥鄉人,“感動中國2017年度人物”獲得者。她和家人在西藏玉麥這個全國人口最少的邊陲鄉鎮,守護著藏南邊境近2000平方公里國土。2017年,習近平總書記回信稱贊她家“為國守邊”的精神。

在藏南邊境住一輩子,需要點勇氣。

這點勇氣,藏在卓嘎瘦小的身軀里。西藏自治區山南市隆子縣玉麥鄉,在地圖上可以輕易找到,因為它有近2000平方公里大。

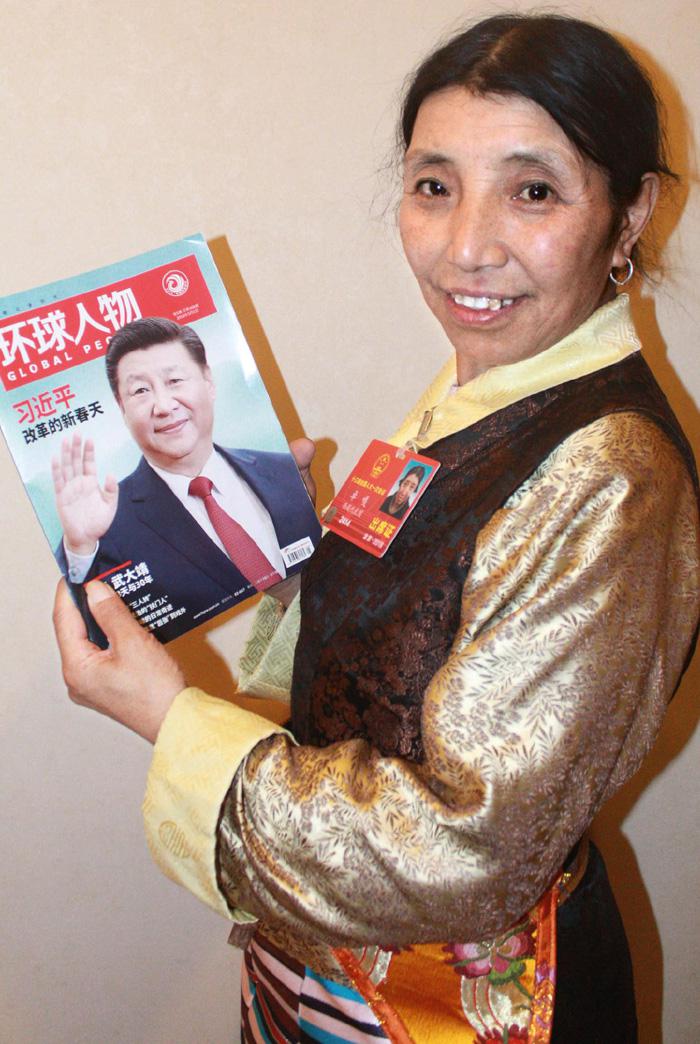

2018年3月15日,在北京參加兩會的卓嘎接受本刊采訪。

卓嘎在這里住了大半輩子,他們家和20多位鄉親守護著邊境的這片國土。

因為習近平總書記的一封回信,這個故事被廣為人知,卓嘎也成了今年兩會的“明星代表”。

“總書記懂我們”

3月15日,是十三屆全國人大一次會議的休息日,對卓嘎的采訪從《環球人物》記者帶來的新一期雜志開始。看到封面是習近平,一句漢語也不會的卓嘎一下就蹦出了發音標準的三個漢字,喊出了習近平的名字。在一旁幫忙翻譯的西藏電視臺記者也笑了,“她是說這次開會見到了習近平總書記,高興得很呢。”

話匣子由此打開。

去年,十九大召開前,卓嘎和妹妹央宗商量著:“給總書記寫封信吧,說說我們玉麥的變化。”從出生之日起,卓嘎已經在玉麥住了57年,經歷過最為艱苦的“三人鄉”時期,只有她和阿爸、妹妹在近2000平方公里的雪域高原上巡邊放牧,守護國土。守邊的生活,半個世紀的巨變,讓卓嘎內心激蕩。就這樣,姐妹倆用藏語寫了一封信,再請玉麥鄉懂漢語的干部翻譯出來。這封來自祖國邊疆的信飛到了習近平的案頭。

卓嘎很快收到了回信。在信中,習近平鼓勵她們:“祖國疆域上的一草一木,我們都要看好守好。希望你們繼續傳承愛國守邊的精神,帶動更多牧民群眾像格桑花一樣扎根在雪域邊陲,做神圣國土的守護者、幸福家園的建設者。”

這封信在藏族群眾中引起轟動,卓嘎在拉薩參加西藏自治區的兩會時,就被很多素不相識的代表、委員拉著手說“您的故事令人感動”“我想去玉麥看看”。為國守邊的故事,也讓卓嘎和央宗走上央視的舞臺,獲得了“感動中國2017年度人物”獎杯。

今年3月2日,當選為全國人大代表的卓嘎,和其他來自西藏的代表一起飛抵北京,參加十三屆全國人大一次會議,履行代表職責。這不是她第一次來北京,但在雪域邊陲守了大半輩子的卓嘎還是既緊張又興奮。會已經開了十幾場,她還是要其他代表領著才知道怎么進人民大會堂,“太大了,怕找不到地方”;休息這天,早上和其他代表出門看首都的風景,她一高興連手機也忘記帶;去故宮參觀,她像個孩子一樣一路問個不停,“我們祖國太偉大了,怎么會有這么多偉大的東西呢”。

從外表看,很難想象這個瘦瘦小小、眼睛像小鹿一樣的藏族婦女是如何堅守邊地半個世紀的。兩會期間,她幾乎成了西藏團最耀眼的代表,受到媒體的熱情追捧。總有人問她,玉麥現在怎么樣了?于是乎,《環球人物》記者還沒有提出這個問題,卓嘎自己就說開了:“玉麥太好了,太美了,有高速公路,有網絡,現在轉賬都用微信,付款都是二維碼。”沒想到,藏語的“二維碼”和漢語音近,一來二去就聽懂了。

“我們玉麥鄉的群眾,就像總書記說的,是格桑花,扎根高原,守好玉麥,守好國土。”那封回信中的每一句話,卓嘎都記得,尤其是格桑花的比喻,讓她覺得“總書記懂我們”。晚上9點多了,卓嘎還是穿著有鮮明藏族特色的服裝,她覺得這是像格桑花一樣美麗的衣服。穿上它,就會想起玉麥的河谷。

每一個玉麥居民都是中國的坐標

守邊,這是兩個寫起來簡單,實踐起來卻不容易的字。即便是在北京開會,卓嘎心里仍然牽掛著玉麥。3月11日,參加會議、接受采訪連軸轉,卓嘎身體有些吃不消,晚上躺在床上起不來。第二天,家人打電話來,告訴她玉麥河谷里的小野花開得漫山遍野,卓嘎一下就笑了,問起院子里的牦牛、山林中的國旗,頭疼癥狀好了不少。

1961年出生的卓嘎,大半輩子都沒怎么出過玉麥。

2017年10月29日,央宗和兒子索朗頓珠在一起。索朗頓珠是玉麥鄉的第一個大學生。

小時候,偌大一個玉麥,只有阿爸、阿媽、自己和妹妹。冬天是漫山的雪,夏天是下不完的雨,河谷里長著各種各樣好看的花,卻怎么也長不出青稞。每年10月,阿爸桑杰曲巴都要趕在大雪封山前,去山外背回一家人半年的口糧,這份辛苦,連馱糧食的牦牛也會累得趕不動。看著阿爸的辛苦,小小的卓嘎不懂,為什么不去山外面住?

“鄰居”只是阿爸口中的人。阿爸說早幾年,玉麥還有幾戶人家。但卓嘎打從記事起,這里就只有他們一家,從沒見過鄰居,反倒是印度軍人在卓嘎幼時的記憶里留下了深刻印象。有一次,阿爸說玉麥的山頭被插上了印度的國旗,他要去扎日鄉找解放軍。那是大雪封山的季節,冒險翻越雪山是有生命危險的,卓嘎央求阿爸別去。但阿爸說,如果不去,全家都有危險,只有解放軍來趕走印度軍人,他們才能繼續生活。卓嘎從此知道了,家是需要守衛的。

那次之后,阿爸節約下口糧,陸續換回來一些紅色、黃色的布,縫制了一面國旗,綁在玉麥最高峰的一株大樹上。從小跟著阿爸放牧的卓嘎從此多了一項任務,每次放牧都要上這座山看看國旗在不在。這樣的手工國旗,后來他們家又縫了3面,都豎在遠處的高山上。卓嘎記得阿爸的教導:“放牧要去更遠一點的山頭,那叫巡邊。”

偏僻的玉麥,除了印軍的騷擾,還有數不清的野獸出沒。“放牧時經常碰到狼和熊,沒有什么好怕的。”這些常人看來極度危險的野獸,卓嘎卻習以為常。日子雖然清苦,一家人卻也其樂融融。卓嘎除了央宗這個妹妹,又多了一個小妹、一個弟弟,一家6口守著玉麥,一鄉僅一戶的日子一過就是20多年。

到了1983年,讓卓嘎意想不到的是,他們家竟然會搬離玉麥。那時,阿媽已經在幾年前因病過世,小妹在翻越雪山的路上不幸凍死,小弟則去了山外讀書。上級政府考慮到玉麥條件太艱苦,于是在鄰近的曲松鄉蓋好了房子、劃撥了土地,動員卓嘎一家搬過去。響應政府號召,封山前,阿爸領著卓嘎和央宗搬到了曲松。

2017年底,玉麥鄉電力線路全線貫通,工作人員在群眾家中試電。

玉麥鄉1987平方公里的實際控制面積上(全鄉境域面積為3644平方公里,其他地方被印軍實控),就這樣空無一人了。但與此相對的,印度卻不斷向其實控區遷入人口。

盡管沒有人意識到這個危機,但卓嘎一家用行動做出了回答。“住的是新房子,地里長得出青稞,可是我們想玉麥啊。”卓嘎回憶起那個冬天,雖然羨慕能長出糧食的土地,不過全家人心里只有玉麥。故土難離,僅僅過了一個冬天,3個人就卷上鋪蓋,趕著牛羊,翻過雪山,又回到了玉麥。玉麥也因此被人稱為“三人鄉”。

“家里東西被偷光了,是‘那邊的人干的。”看到凄涼的家,卓嘎記得阿爸當時說的話,“只有人在,家才能看好;有人守著,這片國家的土地才能守好。”就這樣,玉麥這片被印度虎視眈眈的土地上,又有中國人居住了,有人守了。而阿爸的叮囑,卓嘎牢記在心。她不僅守著玉麥,而且把玉麥守出了一片新天地。

1988年,卓嘎出任玉麥鄉第二任鄉長。趕上發展的好時代,玉麥在她手中不一樣了。上世紀90年代初開始,玉麥的基礎設施不斷改善,蓋起了鄉政府、衛生院,建起了水電站和衛星電視地面接收站。1996年,玉麥不再只有卓嘎一家了,一名黨委書記和一名副鄉長攜家帶口來玉麥任職,加上其他牧民,全鄉人口一下子增加到18人。

因為人多了,玉麥和邊防官兵的聯系也多起來。為了幫助邊防官兵管邊控邊,卓嘎帶著全鄉牧民主動當向導,協助官兵巡邏守防,及時提供邊情信息。在玉麥的很多石頭上,都能看到畫上去的鮮艷國旗,那就是牧民和邊防官兵合作的成果。說起這個,卓嘎臉上洋溢著自豪:“我們西藏的記者說,每一面國旗、每一個玉麥居民,都是中國的坐標。”那些在她兒時就綁過國旗的大樹,她到今天還能找到。

“家是玉麥,國是中國,放牧守邊是職責”

2001年,公路修到玉麥。幾年后,卓嘎順著這條路第一次出了趟遠門,去湖南韶山。看一看毛主席故居,是全家人的心愿。對這個守邊半個世紀的家庭而言,毛澤東有不同尋常的意義。

玉麥有著較深的殖民印記。歷史上,中國與印度兩國國界有一條傳統習慣線,其東段在西藏南部。但19世紀英國殖民印度時,在東段畫出一條所謂的“麥克馬洪線”,侵占我國9萬多平方公里的國土。印度獨立后,卻要求以這條線為東段邊界。玉麥就在這條線上。

從上世紀50年代開始,中國就邊界問題多次與印度交涉,周恩來總理在1954年到1960年間4次訪問印度,爭取談判解決。為顯示和平誠意,中國軍隊甚至在1960年單方面從東西兩段實際控制線后撤了20公里。這一年,曾經的玉門鄉也改名為玉麥鄉,卓嘎的阿爸桑杰曲巴任鄉長。

但也是在這一時期,印軍無視中國的和平誠意,采取前進政策,向“麥克馬洪線”大規模推進,在中國控制地區大肆建立哨所。玉麥鄉境內的塔克新、哥里西娘等村莊都在這時出現了印軍哨所。

到1962年,印度在“麥線”東段已經部署了1.6萬人的兵力。當年10月,毛澤東主持召開會議,決定進行中印邊境自衛反擊戰。

玉麥成了前線,桑杰曲巴來到鄉里僅剩的另外兩戶牧民家,動員年輕人牽出牦牛,給前方部隊運送物資。他自己則擔負起帶隊任務,一趟趟翻越大雪山,為部隊運送彈藥和給養。

那些鄉民們冒著生命危險走過的土地,每一寸都回到了祖國。在作戰的第一階段,駐守山南地區的邊防部隊就收回了哥里西娘等地。

高原的戰斗,比平原地區更為艱難。戰士們面對的不僅僅是敵人,還有惡劣的氣候、復雜的環境。自衛反擊戰中被稱為五大戰役之一的里米金之戰就發生在玉麥,桑杰曲巴深知每一寸國土的收回都付出了血的代價。他經常說:“家是玉麥,國是中國,放牧守邊是職責。”這句話成了家訓,傳給下一代。在習近平總書記的回信中,他也稱贊這句話“說得真好”。

卓嘎一家的堅守,讓玉麥這個曾經不太平安、人煙稀少的邊陲鄉鎮成了高原之花。2011年,玉麥建起了邊防派出所。到今天,玉麥鄉居住著9戶32位居民。更讓卓嘎高興的是,今年還將有47戶居民遷居玉麥。

開春后,玉麥的天氣一直不錯,央宗的兒子索朗頓珠每天都忙著和牧民一起蓋房子。他們希望在10月份前,蓋好房,接通水電,讓新鄰居安安心心住進玉麥。索朗頓珠作為這個三代守邊家庭里最年輕的一代,去年辭了四川的工作,通過考試回到玉麥,成為一名公務員。他深知“人”的重要性,“波拉(外公)和兩位阿媽住在這里才守好了玉麥,更多人住進來,玉麥就能守得更好。”

當講述完這個長達半個世紀的守邊故事,記者感受到的驚心動魄和蕩氣回腸還未平息,卓嘎已經拿起雜志,笑著說“要和總書記合影”了。