高校移動圖書館用戶行為意愿模型構建研究*

李浩君 冉金亭

(浙江工業大學教育科學與技術學院 杭州 310023)

1 引言

隨著信息技術、無線網絡和移動設備的不斷發展,移動技術支撐下的圖書館服務逐漸成為人們獲取知識信息資源的主要服務模式之一。移動圖書館將無線交流技術與傳統圖書館服務相結合,能夠減少用戶搜索信息資源的時間,提高用戶獲取知識信息服務的效率,使圖書館資源得以充分利用[1]。

然而,目前大學生對移動圖書館的接受度和使用率相對較低,很少有大學生愿意持續使用移動圖書館提供的知識信息服務[2]。為了更好地了解移動圖書館用戶的行為意愿,提升圖書館資源的使用效率,探究影響用戶使用移動圖書館行為意愿的因素,已成為學者關注的熱點問題。已有學者[3-5]采用技術接受模型(TAM)或技術接受與使用整合理論(UTAUT)為框架基礎探究高校移動圖書館使用的接受度、使用意向和用戶態度等。郭晴[6]采用信息系統持續使用模型(ECM-ISC)為理論基礎實證表明信息質量、系統質量、服務質量是影響用戶持續使用移動圖書館的重要因素。甘春梅[7]基于任務—技術匹配模型(TTF),構建移動圖書館持續使用意愿的影響因素模型,得出態度、感知有用性和滿意度也是影響用戶持續使用移動圖書館意愿的重要因素。

文章通過整合信息系統成功模型(ISSM)、技術接受模型(TAM)和計劃行為理論(TPB)作為基礎框架,吸納理論模型中的信息質量、系統質量、服務質量、感知有用性、態度、行為意愿6個構念(潛在變量)作為移動圖書館用戶行為意愿的影響因素,構建移動圖書館用戶行為意愿理論模型,提出研究假設。通過問卷調查法和結構方程建模法實證提出的理論模型與假設,深入分析移動圖書館用戶行為意愿的影響因素以及因素之間的因果關系,得出研究結論并加以討論。該成果有助于移動圖書館的建設發展以及提升資源使用率。

2 研究綜述

2.1 理論背景

Delone和Mclean[8-9]在1993年首次提出信息系統成功模型(Information System Successful Model, ISSM)并在2003年對該模型進行改進,D&M改進后的ISSM已在國內外信息系統評估領域被廣泛應用。該ISSM模型提出信息質量、系統質量和服務質量直接影響用戶對信息系統的使用和滿意度,進而間接影響用戶的學習和工作績效。

技術接受模型(Technology Accept Model, TAM)是Davis[10]于1986年基于理性行為理論(TRA)提出的,該模型為調查外部變量對內在信念、使用態度、行為意愿的影響以及行為意愿與實際行為、使用態度、主觀規范和內在信念之間關系的評估提供了理論基礎。此后,經過演化被廣泛應用的TAM模型認為感知有用性直接影響用戶的使用態度和使用意愿,感知易用性直接影響用戶的感知有用性和使用態度,用戶的使用態度直接影響其使用行為意愿,而外在變量直接影響感知有用性和感知易用性。

Ajzen[11]于1985年基于理性行為理論(TRA)首次提出計劃行為理論(Theory of Planned Behavior, TPB)。該理論中行為態度、主觀規范和知覺行為控制是主要影響行為意愿的變量。其中,行為態度是TPB理論中的關鍵變量,是影響行為意愿的重要因素。由于使用行為意愿與實際使用行為之間存在較強的正相關,因此文章將用“行為意愿”代替“實際行為”進行實證研究。

2.2 相關研究

Wang[12]等以信息系統成功模型和技術接受模型為理論基礎分析用戶對Web學習系統的接受度和滿意度。Jaradat[13]使用擴展的技術接受模型探討移動圖書館服務接受度和使用度的影響因素,結果表明社會環境、感知有用性、感知易用性是影響用戶接受和使用移動圖書館的主要因素。Saravani和Haddow[14]使用扎根理論探究影響學生使用移動圖書館服務行為意愿的關鍵問題,并且強調服務質量是影響用戶使用移動圖書館行為意愿的一個重要因素。

成穎[15]將D&M在2003年提出的信息系統成功模型中的信息質量、系統質量、服務質量、滿意度和使用行為意愿5個構念納入其博士論文研究中,提出了一套面向相關性判據的學術信息檢索系統成功模型。黃怡菲[16]等基于技術接受模型的實證研究得出用戶態度、主觀規范、感知行為控制均顯著影響用戶的行為意愿,其中用戶態度對行為意愿的影響最大。王雙[17]基于技術接受模型和計劃行為理論,構建出新的移動圖書館用戶接受模型,并對影響用戶采納行為的相關因素做了理論分析。陳明紅[18]等以信息系統持續使用模型為理論基礎,實證得出服務質量、感知有用性、相對優勢、期望確認程度、滿意度和習慣對高校移動圖書館持續使用行為意愿具有直接和間接的顯著影響。

3 研究設計

3.1 模型構建與假設

研究采納了D&M改進ISSM模型中的信息質量、系統質量、服務質量作為外生變量。信息質量是指移動圖書館提供信息的及時準確性以及資源呈現的質量等;系統質量是指移動圖書館運行的穩定性、可靠性、適應性等;服務質量是指移動圖書館提供服務的準確合理性、實時交互性等;感知有用性是技術接受模型(TAM)中用戶使用行為意愿的主要影響因素,用戶在使用移動圖書館服務的過程中感知到其提供的知識信息服務是有用的,能夠提升他們的學習績效,用戶將會具備持續使用移動圖書館的行為意愿;使用態度是計劃行為理論(TPB)中影響行為意愿的關鍵因素,當用戶在使用移動圖書館服務過程中對其產生較為積極的態度時,將會使用戶擁有持續使用移動圖書館的行為意愿。

Chen[19]等認為信息質量、系統質量和服務質量對用戶使用移動數字圖書館服務的態度具有顯著正向影響。Park和Kim[20]在移動云服務的采納意愿研究調查中得出服務質量和系統質量對用戶感知有用性具有顯著性影響,態度決定了用戶參與一些特定行為的意愿。Pu[21]等認為信息質量、系統質量能夠影響學生對移動圖書館持續使用的態度。Lee[22]基于計劃行為理論通過實證得出感知有用性正向影響用戶對使用信息系統的態度。Shen[23]等發現信息質量和系統質量對移動Word-of-mouth系統使用具有直接顯著影響,且間接影響用戶的采納和使用意愿。

基于此,構建高校移動圖書館用戶行為意愿理論模型,并對模型中構念之間的關系提出理論假設(如圖1所示)。

圖1 高校移動圖書館用戶行為理論模型

H1:移動圖書館的信息質量對感知有用性產生直接正向影響。

H2:移動圖書館的信息質量對用戶態度產生直接正向影響。

H3:移動圖書館的系統質量對感知有用性產生直接正向影響。

H4:移動圖書館的系統質量對用戶態度產生直接正向影響。

H5:移動圖書館的服務質量對感知有用性產生直接正向影響。

H6:移動圖書館的服務質量對用戶態度產生直接正向影響。

H7:感知有用性對用戶態度產生直接正向影響。

H8:感知有用性對用戶行為意愿產生直接正向影響。

H9:使用態度對用戶行為意愿產生直接正向影響。

3.2 問卷測量與問卷設計

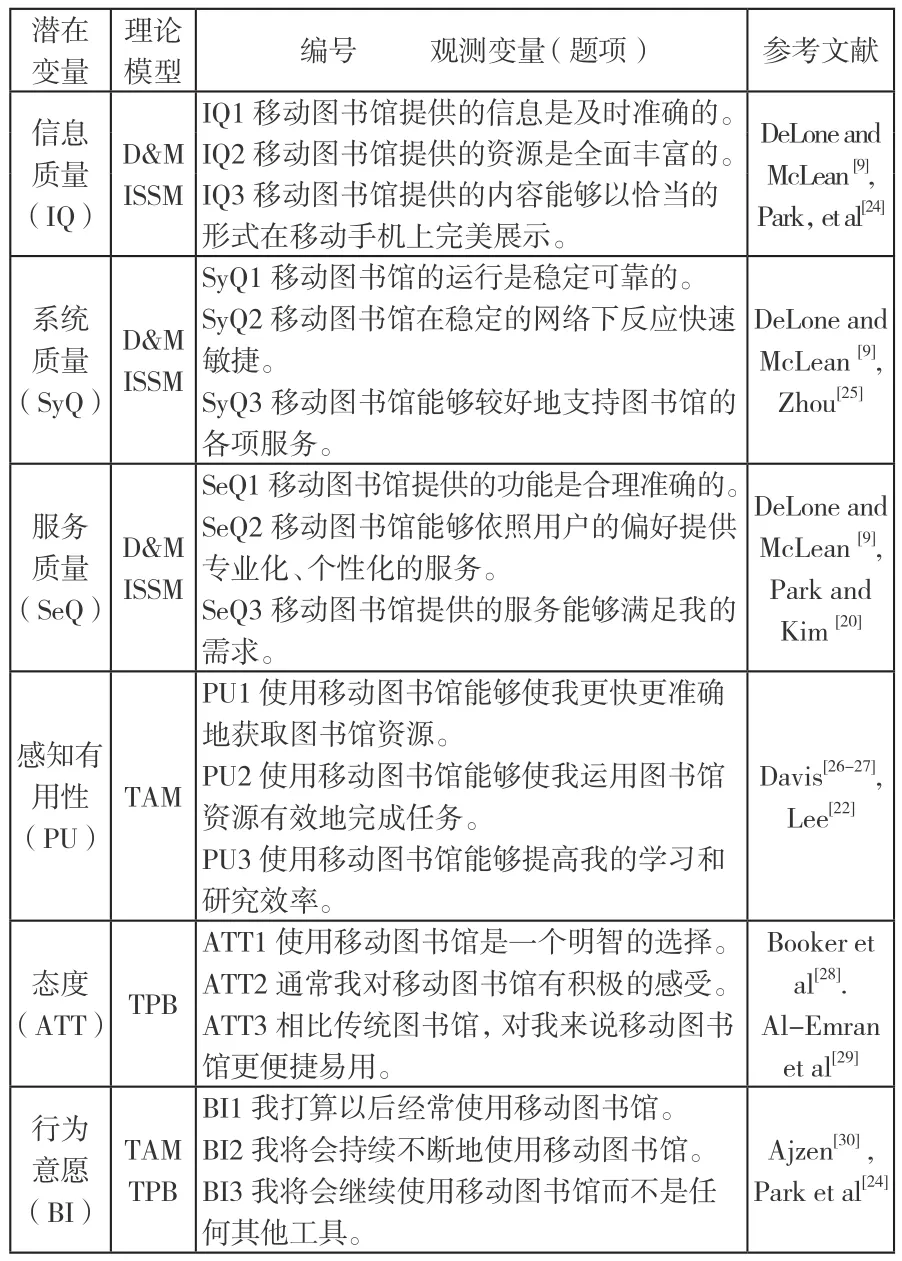

研究借鑒國外相關問卷量表(見表1),結合高校移動圖書館用戶行為意愿的調查問卷。該問卷包含兩部分共22個題項,第一部分是用戶基本信息,包括性別、年齡、專業和教育背景;第二部分為研究構念測度項的測量,包括信息質量3項,系統質量3項,服務質量3項,感知有用性3項,用戶態度3項,行為意愿3項,每個測度項均采用李克特(Likert)5點量表作為測量工具,其中1表示非常不同意,5表示非常同意。量表的具體情況如表1所示。

表1 高校移動圖書館用戶行為意愿調查量表

3.3 問卷的發放與回收

研究選取使用移動圖書館的高校師生作為調查對象,采用紙質問卷和網絡問卷相結合的調查方式。先進行12人小規模問卷的發放,根據被試反饋的意見進行修改,審查問卷的題項是否清晰明確,最終進行正式調查問卷的發放。調查問卷發放于2017年2月18號,完全回收于2017年3月17號,發放網絡問卷151份,紙質問卷92份,共回收問卷243份,剔除無效問卷后得到有效問卷215份,有效率為88.5%。其中被試中男生占52.2%,女生占47.8%;本科生有158人,占總被試的73.5%,研究生有51人,占總被試的23.7%,教師6人,占總被試的2.8%;年齡在18至20歲之間的有45人,占總人數的20.9%,年齡在21至23歲之間的有125人,占總人數的58.1%,24至26歲之間的有35人,占總人數的16.3%,大于26歲的有10人,占4.7%;調查對象中人文社科背景的占19.7%,社會科學專業背景的占45.9%,自然科學專業背景的占6.5%,工程學背景的占27.9%。

4 實證研究

研究借助SPSS 20.0和AMOS 21.0統計軟件對回收數據進行因子分析、測量模型分析和結構模型分析。

4.1 因子分析

因子分析反映了一種降維思想,它是把聯系緊密的變量歸為同一個類別,而不同類別的變量之間相關性較低。在因子分析之前,需對樣本數據進行KMO值和Bartlett’s球形檢驗,保證變量之間具備較強的相關性。經檢驗KMO值為0.917>0.5,且通過Bartlett’s球形檢驗(Sig.為0.000,小于0.01),因此該研究量表具備因子分析的條件。

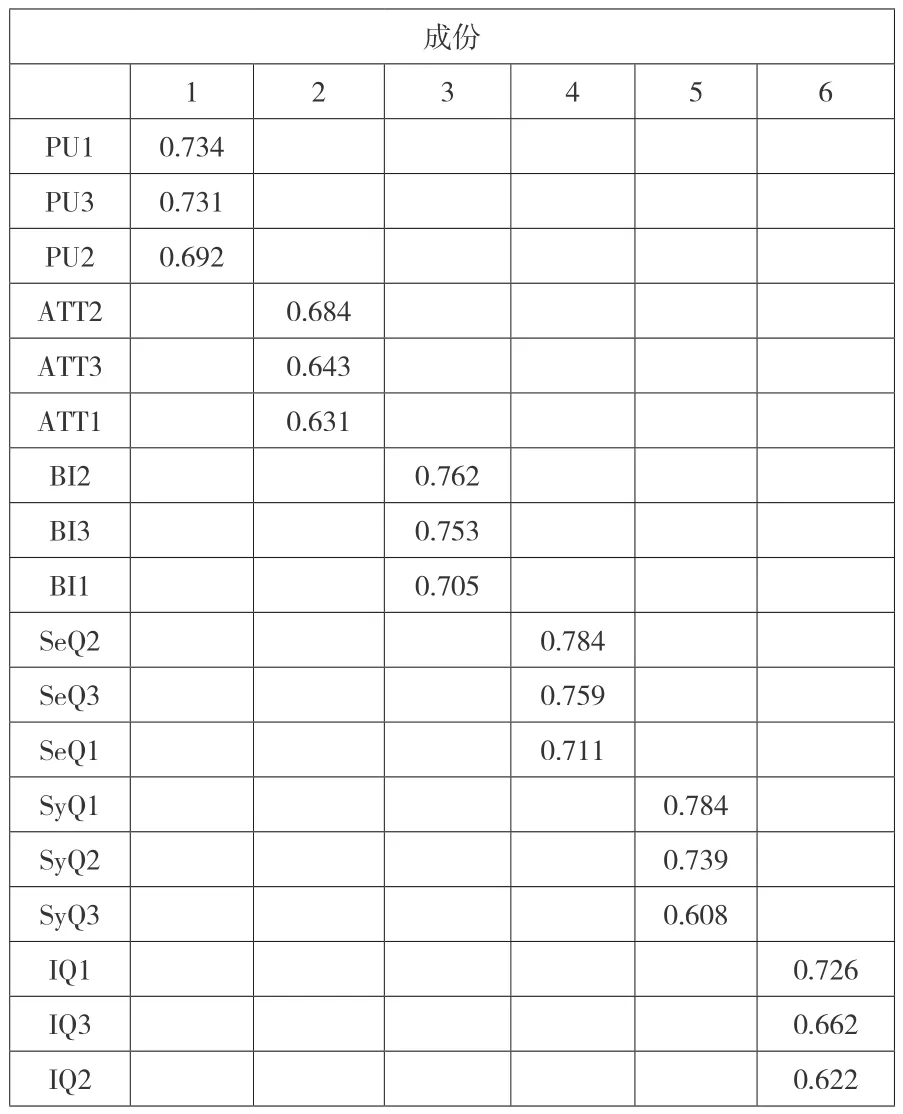

研究采用主成分因子分析方法,結合方差最大化正交旋轉來提取公因子,如表2所示。

表2 旋轉成份矩陣

表2中依次顯示了感知有用性(PU)、態度(ATT)、行為意愿(BI)、服務質量(SeQ)、系統質量(SyQ)、信息質量(IQ)6個潛在變量測度項的因子負載值,測度項在其相應潛在變量上載荷值均大于0.6,且潛變量之間沒有交叉載荷。另一方面,由方差解釋貢獻率來看,6個公因子累積解釋了83.514%的信息內容,能夠反映原有變量的大部分信息。

4.2 測量模型分析

研究借助SPSS 20.0統計分析軟件對測量模型進行信效度評估,檢驗結果如表3所示,每個測量項均在P<0.001水平上顯著,且標準化因素負荷均大于0.6。

表3 測量模型檢驗結果

信度分析(Reliability Analysis)是為了檢驗測量模型的穩定性或可靠性。從表3中可以看出各潛在變量的Cronbach’s α值均大于0.7,表明每個潛在變量都有很強的內在可靠性,因此可以說明該測量模型具有較好的信度。

收斂效度(Convergent Validity)是指測量相同潛在特質的題項或測驗會落在同一個因素構面上,且題項或測驗間所測得的測量值之間具有高度的相關。表3檢驗結果顯示各潛在變量的組合信度CR均大于0.8,平均提取方差值AVE均大于0.5,檢驗結果均達到基本要求,因此,可以說明該測量模型具有較好的收斂效度。

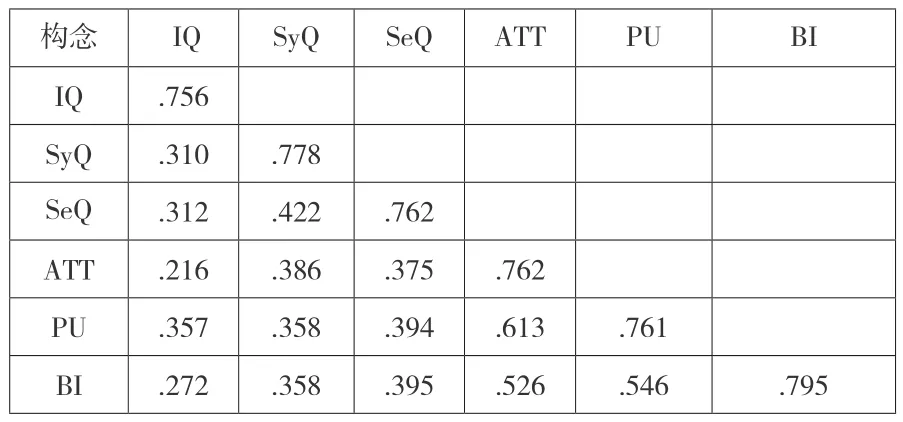

表4 區分效度分析

區分效度(Discriminant Validity)是指構面所代表的潛在特質與其他構面所代表的潛在特質間低度相關或有顯著的差異存在。測量模型的區分效度檢驗結果如表4所示,對角線上顯示的是每個構念的AVE平方根,其他值是構念之間的相關系數值,可見斜對角線上AVE平方根的值均大于該構念和其他構念之間的相關系數值。說明該模型有較好的區分效度。

4.3 結構模型分析

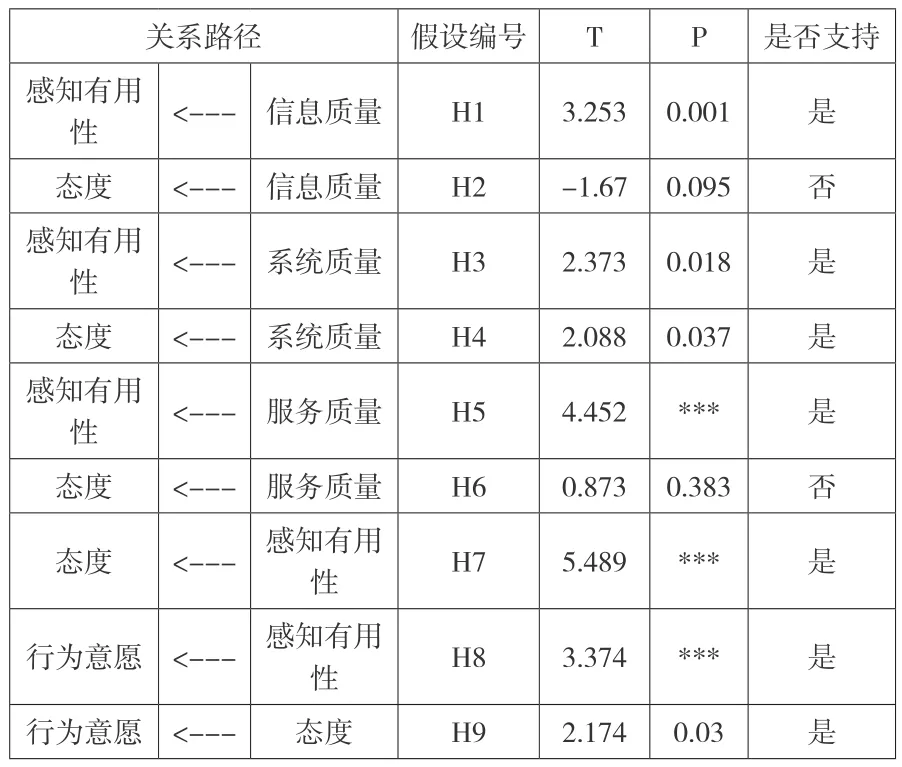

研究借助AMOS 21.0軟件對潛變量之間的路徑關系進行驗證,當T值大于1.96,P值小于0.05時假設路徑顯著。檢驗結果如下表5所示,其中7個路徑假設成立,2個路徑假設不成立。

表5 路徑假設檢驗結果

從表5中可以看出移動圖書館的信息質量對用戶感知有用性(H1),系統質量對用戶感知有用性(H3),系統質量對用戶態度(H4),服務質量對用戶感知有用性(H5),感知有用性對用戶態度(H7),用戶感知有用性對行為意愿(H8),用戶態度對行為意愿(H9)的影響均具有顯著性,P值均小于0.05。其中移動圖書館的信息質量對用戶態度(H2),服務質量對用戶態度(H6)的影響不存在顯著性,P值均大于0.05。

5 結論與討論

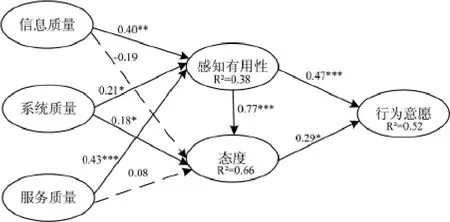

從優化的高校移動圖書館用戶行為意愿結構模型(見圖2)中可以看出用戶的移動圖書館行為意愿被感知有用性(β=0.47,P<0.001)和用戶態度(β=0.29,P<0.05)解釋和預測,且用戶的感知有用性和態度共解釋了行為意愿52%的方差。感知有用性(β=0.77,P<0.001)和系統質量(β=0.18,P<0.05)顯著地影響了用戶態度,且用戶的感知有用性和移動圖書館的系統質量共解釋了用戶態度66%的方差。移動圖書館的信息質量(β=0.40,P<0.01)、系統質量(β=0.21,P<0.05)和服務質量(β=0.43,P<0.001)顯著地影響了用戶的感知有用性,他們共同解釋了用戶感知有用性38%的方差。因此,可以說明該模型具有較好的預測效果。

圖2 優化的高校移動圖書館用戶行為意愿模型

用戶的感知有用性和態度對移動圖書館的用戶行為意愿產生了直接正向影響。感知有用性對用戶行為意愿的影響大于態度對用戶行為意愿的影響,感知有用性是決定用戶持續使用移動圖書館行為意愿的關鍵因素。

移動圖書館的信息質量、系統質量和服務質量對用戶的感知有用性具有直接正向影響。相比信息質量和系統質量,服務質量是用戶感知有用性最顯著的影響因素,其對用戶感知有用性的影響程度高于信息質量和系統質量。穩定的操作系統、成熟的移動交流技術能夠確保正確信息的及時推送,使用戶感知到豐富資源對自己學習研究的價值。

感知有用性和系統質量對用戶態度具有直接正向影響,且感知有用性對用戶態度的影響大于系統質量對用戶態度的影響。在使用過程中,用戶將會對移動圖書館提供的信息質量、系統質量和服務質量產生一種積極或消極的態度,這種態度將會直接決定用戶是否繼續使用移動圖書館的行為意愿。當用戶借助移動圖書館服務幫助自己完成學習和研究任務時,他們感知到移動圖書館提供的知識信息服務是有用的,將會直接積極地影響他們使用移動圖書館的態度。另外,移動圖書館系統的穩定性、界面的合理設計等功能也會使用戶產生積極的態度。

移動圖書館的信息質量和服務質量對用戶態度沒有產生顯著性影響。盡管移動圖書館能夠提供海量豐富的信息資源,然而用戶不能選擇適合自己的知識服務,也許在于移動圖書館不能根據每個學生的需求進行知識信息的個性化定制和精準信息的推送等;此外,用戶在使用移動圖書館服務的過程中,遇到的疑惑不能得到及時解決,服務的實時交互性不強,以至于移動圖書館的服務質量對用戶態度不存在顯著性影響,因此,移動圖書館的服務質量有待進一步提升。

6 結語

本研究的結論如下:感知有用性和態度對用戶的行為意愿產生直接正向影響,其中感知有用性的影響作用大于用戶態度;信息質量、系統質量和服務質量對用戶感知有用性產生直接正向影響,服務質量對用戶感知有用性的影響較顯著;系統質量和感知有用性對用戶態度產生直接正向影響,其中感知有用性對用戶態度的影響較大。研究結論對高校圖書館服務提供者來說,能更好地理解和發現高校師生使用移動圖書館行為意愿的影響因素,從而更好地開展移動圖書館服務,提升圖書館資源的持續使用率。

(來稿時間:2017年5月)

參考文獻:

1. Huang YM, Lai CF, Chen TS, et al. An evaluation model for digital libraries’ user interfaces using fuzzy AHP [J]. The Electronic Library, 2014, 32(1):83-95.

2. Tian D. Analysis of Mobile Library APP Application in China Based on Resource Openness Perspective Information Resource [J].Information & Documentation Services, 2015.

3. Chang CC. Library mobile applications in university libraries [J].Library Hi Tech, 2013, 31(3):478-492.

4.明均仁. 基于TAM模型的移動圖書館用戶接受研究 [J].圖書館建設, 2013(11):45-49.

5.賀偉, 李賀. 移動圖書館用戶使用意愿實證研究 [J]. 圖書情報工作, 2015, 59(7):39-47.

6.郭晴. 高校移動圖書館用戶持續使用意愿影響因素的實證研究[J].圖書館建設,2014(10):32-37.

7.甘春梅. 移動圖書館持續使用意愿的實證分析 [J]. 圖書館論壇, 2016(1):79-84.

8. Delone WH, Mclean ER. Information systems Success: The quest for the dependent variable [J]. Information Systems Research,1992, 3(1):60-95.

9. Delone WH, Mclean ER. The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update [J]. Journal of Management Information Systems, 2003, 19(4):9-30.

10. Davis FD. A Technology Acceptance Model for Empirically Testing New End-User Information Systems [J]. Mit Sloan School of Management, 1985.

11. Ajzen I. From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior [M]. Berlin: Springer Heidelberg, 1985.

12. Wang WT, Wang CC. An empirical study of instructor adoption of web-based learning systems [J]. Computers & Education, 2009, 53(3):761-774.

13. Jaradat MIRM. Exploring the Factors that Affect Intention to use Mobile Phones in Jordanian Academic Library [J]. IGI Global, 2012.

14. Saravani SJ, Haddow G. A theory of mobile library service delivery [J]. Journal of Librarianship & Information Science, 2015.

15. 成穎. 信息檢索相關性判據及應用研究 [D]. 南京:南京大學碩士論文, 2011.

16. 黃怡菲, 楊蘭蓉. 移動圖書館用戶采納模型及實證研究 [J]. 現代情報, 2013, 33(11):172-177.

17.王雙. 移動圖書館用戶接受模型研究 [J]. 情報科學,2013(4):39-44.

18.陳明紅, 漆賢軍, 劉瑩. 移動圖書館持續使用意向及習慣的調節作用 [J]. 情報科學, 2016, 34(6):125-132.

19. Chen JF, Chang JF, Kao CW, et al. Integrating ISSM into TAM to enhance digital library services [J]. The Electronic Library,2016, 34(1):58-73.

20. Park E, Kim KJ. An Integrated Adoption Model of Mobile Cloud Services: Exploration of Key Determinants and Extension of Technology Acceptance Model [J]. Telematics & Informatics, 2014,31(3):376-385.

21. Pu YH, Chiu PS, Chen TS, et al. The design and implementation of a Mobile Library APP system [J]. Library Hi Tech,2015, 33(1):15-31.

22. Lee MC. Explaining and predicting users’ continuance intention toward e-learning: An extension of the expectation-confirmation model [J]. Computers & Education, 2010, 54(2):506-516.

23. Shen XL, Wang N, Sun Y, et al. Unleash the power of mobile word-of-mouth: An empirical study of system and information characteristics in ubiquitous decision making [J]. Online Information Review, 2013, 37(1):42-60.

24. Park SY, Nam MW, Cha SB. University students’ behavioral intention to use mobile learning: Evaluating the technology acceptance model [J]. British Journal of Educational Technology,2012, 43(4):592-605.

25. Zhou T. Understanding continuance usage intention of mobile internet sites [J]. Universal Access in the Information Society, 2014, 13(3):329-337.

26. Davis FD. Perceived usefulness, perceived ease of use,and user acceptance of information technology[J]. Society for Information Management and The Management Information Systems Research Center, 1989.

27. Davis FD. User acceptance of information technology: system characteristics, user perceptions and behavioral impacts [J]. International Journal of Man-Machine Studies, 1993, 38(3):475-487.

28. Booker LD, Detlor B, Serenko A. Factors affecting the adoption of online library resources by business students [J]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2012, 63(12):2503-2520.

29. Al-Emran M, Elsherif HM, Shaalan K. Investigating attitudes towards the use of mobile learning in higher education [J].Computers in Human Behavior, 2016, 56:93-102.

30. Ajzen I. The theory of planned behavior [J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1991, 50(2):179-211.