《幸福》,即心聲

——烏蘭杰歌曲《幸福》析后感

齊占柱

(呼和浩特民族學院,內蒙古 呼和浩特 010051)

前些日子,在微信群里,確切的說在“扎老師學生群”里看到了詞曲均由扎木蘇(烏蘭杰先生的本名)老師自己完成的歌曲《幸福》。若不細閱,以為是扎老師創作的一首普通歌曲,然而經細品后才發覺,《幸福》乃非扎老師平日里的隨筆之作,而是先生專為此次“烏蘭杰蒙古族音樂研究學術研討會”而傾注的心聲。

“烏蘭杰蒙古族音樂研究學術研討會”,是由烏蘭杰先生親手培養出的博士、碩士們牽頭,由內蒙古音樂家協會、內蒙古藝術學院、呼和浩特民族學院音樂系、內蒙古師范大學音樂學院、內蒙古民族大學音樂學院等單位聯合為慶祝烏蘭杰先生八十華誕而舉辦的學術研討會。想必此次研討會不僅對于烏蘭杰先生及其學生們的學術生涯留下一個美好的記憶,還對于蒙古族音樂研究領域起到促進作用,甚至對于蒙古學界和音樂學界也將產生積極影響。正因如此烏蘭杰先生對此舉動不會無動于衷,而是深感欣慰和自豪,此時此刻我們可以體會到先生心中涌動而來的幸福感。因此說,《幸福》就是烏蘭杰先生專為本次“烏蘭杰蒙古族音樂研究學術研討會”做出的心靈感饋。在我看來,《幸福》不只是一首歌曲,也是一篇文章——本次學術研討會之“序”。下面就《幸福》的詞、曲談談我的粗淺感想,與大家共勉。

一

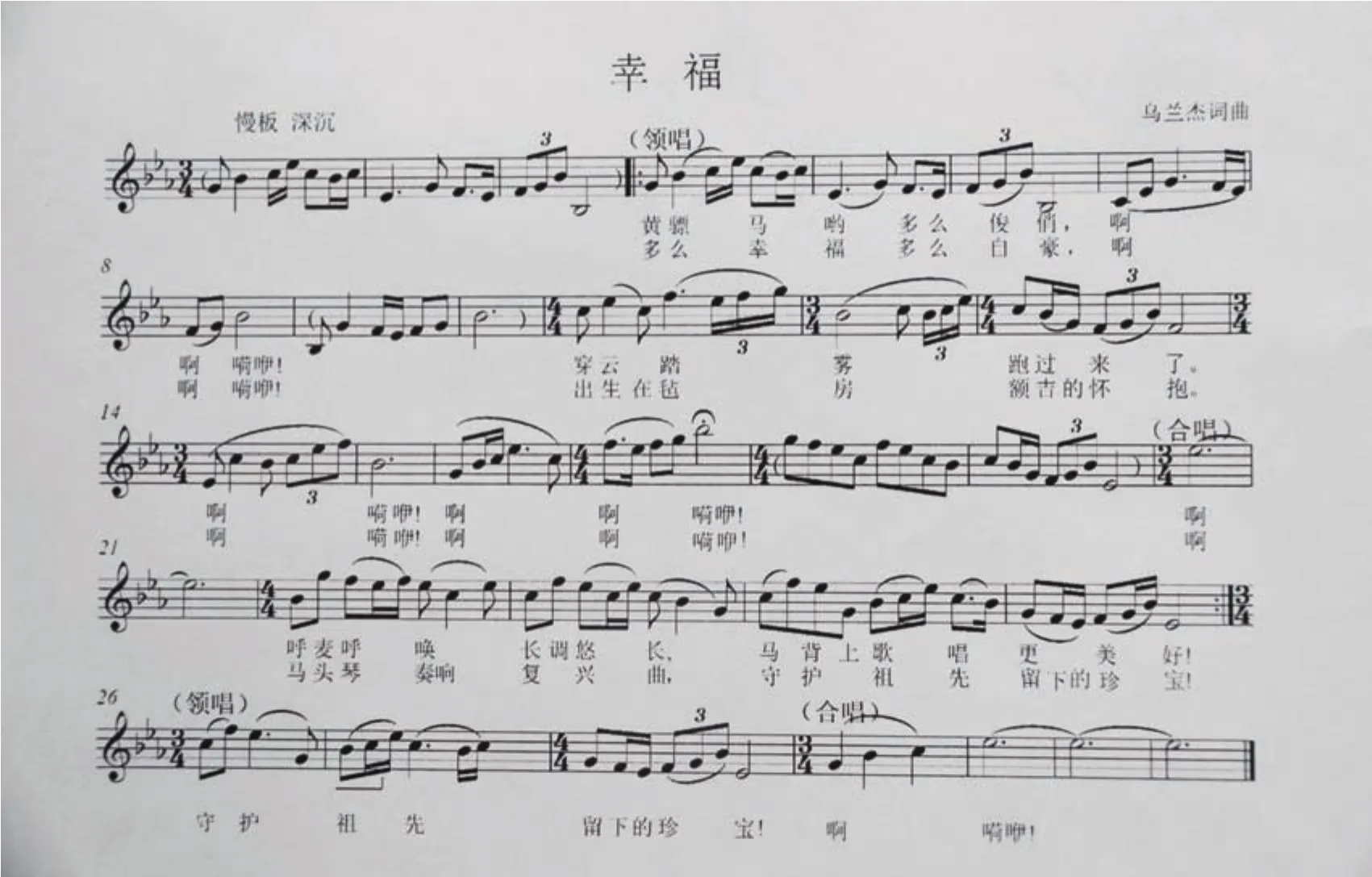

第一段:“黃驃馬喲多么俊俏,啊啊嗬噫!穿云踏霧跑過來了。啊嗬噫!啊啊嗬噫!啊呼麥呼喚長調悠長,馬背上歌唱更美好!”

第二段:“多么幸福多么自豪,啊啊嗬噫!出生在氈房額吉的懷抱。啊呵噫!啊啊嗬噫!啊馬頭琴奏響復興曲,守護祖先留下的珍寶!”

毋庸置疑,歌詞特征表明《幸福》的腳本便是蒙古族長調民歌。這是多么讓人眼前一亮的事情啊!從新中國成立以來,用蒙古族題材創作的歌曲不計其數,但以長調為腳本的,唯獨這一首。說實在的,蒙古族長調民歌它那綿延的節奏、委婉的旋律和龐大的結構所包含的人生哲理和自然法則,是非普通人所能夠全面領會的,只有深懂長調民歌的專家才能完全領會得到它的深奧內含。之前,也許沒有人想到模仿長調民歌寫首歌曲的點子,即使是想到了,一般人也未必能夠全面做到。

作為一輩子研究蒙古族音樂并在長調民歌研究領域頗有成就的烏蘭杰先生,他是一名地地道道的長調民歌專家。首先,他是一位長調民歌傳承人,能夠演唱蒙古族不同地區所有風格的長調民歌;其次,他對長調民歌的研究水平已經達到歷史最高點,他的《長調民歌演唱藝術概論》(內蒙古大學出版社,2011年)、《科爾沁長調民歌》(內蒙古人民出版社,2005年)和《中國蒙古族長調民歌》(中央音樂學院出版社,2012年)這幾本沉甸甸的專著就足以證明這一點,何況還有許多零星收入于其它論著中的關于長調民歌的文論呢。因此,烏蘭杰先生借助蒙古族長調民歌表現自己的心聲,何嘗不是最合適的選擇呢?

第一段歌詞表達了作者“作為一名蒙古族音樂研究的開辟者,自己昔日的奮斗帶來了如今的回報——呼麥、長調的研究不但獲得了豐碩成果,而且能夠預示馬背民族音樂文化的美好前景,因為自己看到了事業發展后繼有人”的思想感情和“只要草原存在,駿馬健壯,蒙古族的呼麥、長調便能留存,雖然歷經了許多滄桑,但在眾多學子的勤奮努力下,蒙古族音樂文化得到了傳承和發展”的深刻含義。

第二段歌詞表達了作者“作為一名生在草原蒙古包,并允吸著額吉的乳汁長大的蒙古漢子,自己是幸運和幸福的,因為自己能夠用母語和文字研究本民族的音樂文化,從而為自己民族做出了貢獻”的自豪心情和“自己趕上國家強盛、民族復興的好時代,在中國共產黨的領導下,在國家大力扶持少數民族經濟文化發展的大好形勢下,看到了蒙古族音樂文化的蓬勃發展,從而自己決心要更加努力地繼承和發揚祖先留下來的采之不盡、用之不竭的音樂珍寶”的豪邁心情。

從兩段歌詞的結合方式來看,《幸福》使用了蒙古族長調民歌歌詞慣用手法——“比興”。即,第一段詞描寫了自然景物,第二段詞則繪制了人的內心。《幸福》歌詞少而精,卻充滿了蒙古草原生活氣息,表現了馬背民族對于大草原的崇尚心理和主人翁對于氈房里的額吉的感恩之情。第一段詞里浮現了駿馬的影子,這讓人聯想到祖祖輩輩在馬背上生長的蒙古民族對于駿馬的贊嘆和對于世代賴以生存的草原母親的感激之情;第二段詞形容了烏蘭杰先生作為一名老一輩的蒙古族音樂研究者,對于眼前這般蒙古族音樂研究的繁榮景象,感到無比的高興和驕傲之情。

以上兩段歌詞中出現的呼麥、長調和馬頭琴,分別是蒙古族音樂發展不同高峰期的產物。因此用呼麥、長調和馬頭琴來表述蒙古族音樂發展的最高成就,無非是先生最為精準的提筆。我們回過頭來思考一下,蒙古族對于世界音樂的最大貢獻不就是創造了呼麥、長調和馬頭琴嗎?!

綜上兩段歌詞,我們可否用以下一段語言概括烏蘭杰先生蒙古族音樂研究之學術思想,即“草原離不開駿馬,駿馬離不開主人,主人離不開音樂,音樂離不開傳承”。

二

(一)節奏特點與拍子選擇

歌曲開始處標記的速度術語、表情術語以及旋律中凸顯的“三連音+長音”的節奏型,都能夠說明《幸福》的曲調完全吻合它即將要形成的長調化的身份。用這種長調性的節奏以及相關音調打造這首集藝術性、思想性、民族性和哲理性于一體的《幸福》的曲調,便是烏蘭杰先生的創作初衷,因為先生深知唯有這樣做,《幸福》的詞與曲方能相符。

在拍子使用上《幸福》選擇了3/4與4/4交替的變換拍子。或許這是先生所注重的蒙古族音樂研究“二元對立”觀的表現吧,若更進一步加以思索,這種以3/4拍與4/4拍結合的變換拍子的用意可能在于,以3/4拍表現先生等老前輩們引領帶隊的情形;以4/4拍表現眾多年輕學子的沿著前輩們的足印步態一致,勇往直前的情形吧。這里尤為值得關注的是,《幸福》的主要部位(即開始部分和結束部分)均為3/4拍子,對于此我們還可以想象先生對于“三”數的敏感度。即,烏蘭杰先生曾提出過不少有關“三階段”和“三種”的論斷,如對蒙古族音樂發展的三階段論斷、對科爾沁音樂風格形成的三階段論斷、對英雄史詩發展的三階段論斷以及對長調的三種節奏型論斷、對蒙古族舞蹈的三種分類論斷、對科爾沁音樂調式衍變的三種類型論斷等等。

(二)調式選擇與演唱形式

在調試使用上《幸福》選擇了五聲宮調式。這也許是烏蘭杰先生器重了宮調式在中國民族調式中的排位和宮音在五聲調式音列中的旋軸(同宮系統)地位。《幸福》尤為強調了宮調式屬音(徵音)與主音(宮音)互動的重要性。即,歌曲的前兩個樂句均停留于調式屬音上,以期待調式主音的出現,這種屬音對主音的傾向性就像是深夜迷了路的孩子尋找回家路的感覺,而對于即將要出現的第三樂句的開頭音——主音而言,這種主音對屬音的吸引性又像是母親期盼游子回家的感覺。這一情形形容了先生對于學生們的“望子成龍”的急切心情和學生們對于先生的“趕快把自己培養成為一名優秀的民族音樂研究者”的迫切心情。

在演唱形式上《幸福》選擇了“領唱與合唱”形式。這個演唱形式生動地表現了烏蘭杰先生帶領指導千百個熱衷于蒙古族音樂研究的學子的情形。即,描繪了“黃驃馬”(即烏蘭杰先生)從很早的年代,經過漫長的跋涉,風塵仆仆卻充滿力量和自信地奔跑過來,把滿載著呼麥、長調和馬頭琴的研究成果和祖先留下來的音樂珍寶傳遞給諸多“馬駒”(即其學生)們的生動畫面。亦即,這種演唱形式表現了烏蘭杰先生與其學生們之間的傳授蒙古族音樂文化的情形。

(三)曲調風格與旋法特點

從曲調風格與旋法特點來看,《幸福》具有從骨子里流露出來的蒙古族五聲調式音樂風格和“小跳+級進+大跳”式的基本音調不斷重復摸進的旋法特點,整體曲調給人一種游刃有余而又談笑風生的輕松感覺。這些風格、特點和音樂感覺的表露也都表明了烏蘭杰先生對于蒙古族音樂的整體駕馭能力和先生平時對待學生們的和藹可親、愛徒如子的高尚品德。

(四)體式結構

從體式結構上看,《幸福》是三句式的,雙主題的,帶有前奏、間奏和結尾的一段體結構。對于一段體而言,像這樣的復雜情況實屬罕見,但對于《幸福》這首以異樣的形態表現特殊情感的歌曲而言,也就是情理之中的事情。這個體式所要表達的意思可以如下理解:一段體可以表達烏蘭杰先生一心一意投入于蒙古族音樂文化研究的專一精神;三句式可以表達先生對自己潛心研究的蒙古族音樂文化的感恩之心、對自己舉辦學術研討會的愛徒們和有關主辦單位的感謝之心和對本次學術研討會的感激之心(或者以多句式來表現先生的研究范圍包括音樂學、歷史學、考古學等等多個領域);雙主題可以表達先生與學生們之間的對話情景;那些從屬部分主要在引入主題、銜接樂句和平衡結構等方面起到引領、過度和補充等作用。其實,三局式這種非規整的思維方式打破了正常的規整思維模式,尤其是幾處擴充樂思的出現,不但使歌曲的體態變得非常龐大,而且樂句之間的銜接關系也變得非常的微妙。這些現象的出現也取決于《幸福》長調式歌詞特點所需。

(五)曲調成分及其間的關系

從曲調內部成分以及相互之間的關系上看,具有以下特點:前奏是從曲調中提煉出來的特征性材料(1至3小節),它暗示著本曲調的基本性格面貌,并停留于調式屬音上,以開放姿態引領主題進入;第一樂句是本曲調的第一主題樂思(4至8小節),音調熟悉而優美,由于其前半部分以前奏的形式提前出現,所以重復的旋律給人留下深刻印象,它也停留于調式屬音上,以開放姿態等待第二樂句的銜接。

第二樂句是第一樂句的引申發展(11至17小節),它以前面間奏(9-10小節)的落音為鋪墊進行擴張運動,旋律起伏大,且規模也大,亦停留于高音區的屬音上,以開放姿態期待第三樂句的出現。

第三樂句是經過2小節間奏之后出現的本曲調的第二主題樂思(18至23小節),它用調式主音作為開頭音,即刻把第一樂句和第二樂句的停留音——屬音折向了宮音,實施了屬到主的解決,從而把前兩個樂句那種較長時間“被吊著”的狀態扭轉過來,使得本曲調終于有了收束感。這個現象就像是久旱的草原獲得了甘霖的感覺。這些現象其實也在表現了蒙古族音樂研究雖然經歷漫長,但經過幾代人的不懈努力,終于迎來了今天蓬勃發展的好景。

(六)材料分布現象與樂思組合特點

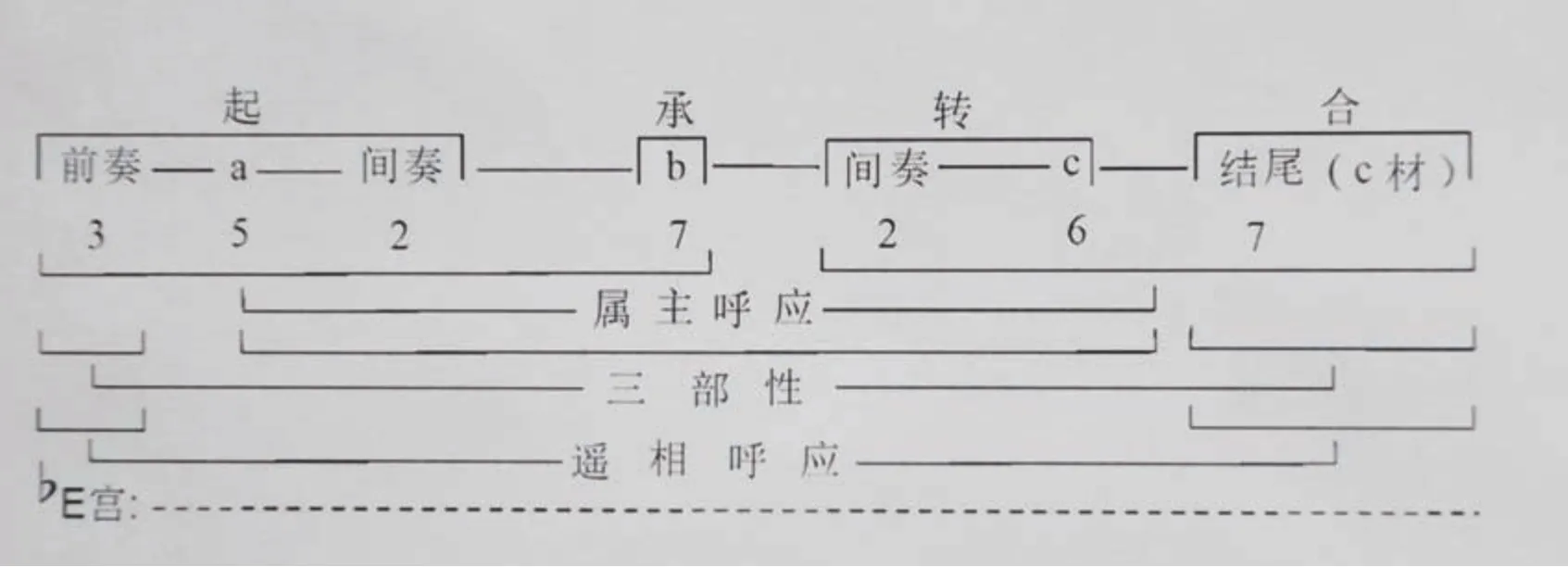

從材料分布現象上看,在前奏、第一樂句、第二樂句和第三樂句之間存在著材料通融形成的“你中有我、我中有你”式的互聯線條和材料遞增發展形成的“起承轉合”現象;在前奏與結尾之間有更高的統一度,從而形成了遠距離的“遙相呼應”現象;在前奏、基本部分(包括兩個間奏)和結尾三者之間出現“再現”狀態,從而形成了“三部性”現象;在第一樂句、第二樂句與第三樂句之間(即領唱部分與合唱部分之間)也存在著由不穩定向穩定的功能傾斜性,從而形成了“屬主呼應”現象。

從樂思組合特點上看,曲調第一樂句的前三小節(第4、5、6小節)為基本樂思,后倆小節(7、8小節)為擴充樂思;第二樂句的前三小節(第11、12、13小節)為基本樂思,后四小節(第14、15、16、17小節)為擴充樂思;第三樂句(第20、21、22、23、24、25小節)則為基本樂思。作者以這種基本樂思與擴充樂思相結合的方式勾勒出《幸福》的基本部分,順應了長調民歌的非規整特點,再以從屬部分加以調節(尤其是以補充形式出現的結尾,更是如此),兼顧了整體結構的統一性、連貫性和完整性,從而表現了《幸福》所特有的藝術審美。

體式結構圖示:《幸福》的體式結構圖示如下

附:《幸福》的樂譜

三

以上是我拜析烏蘭杰先生精心打造的歌曲《幸福》后的感想與思探。如果讓我說《幸福》在我心目中的分量,它已經超出了一首歌曲的定位,它應該是以歌曲形式呈現的“學術報告”,以作品形式體現的“名人檔案”,因為它的歌詞凝練了蒙古族音樂發展的歷史脈絡,它的曲調凝聚了一個民族音樂學家的嘔心瀝血。《幸福》讓我深深的感受到,獲得了碩大成就,培養了眾多人才的烏蘭杰先生,對于自己從小酷愛并一頭鉆進未能自拔的蒙古族音樂文化的感激之情是如此的深厚;對于這次為自己慶祝八十華誕而舉辦學術研討會的弟子們和主辦單位的感謝之心是如此的誠懇;對于本次“烏蘭杰蒙古族音樂研究學術研討會”呼出的心聲是如此的幸福。