西藏改則縣巖畫的田野調查

張曉霞 羅延焱 郭曉云

(1.中央民族大學民族學與社會學學院,北京 100081;2.西藏民族大學教育學院,咸陽 712082;3.中央民族大學民族學與社會學學院,北京 100081)

改則縣地處青藏高原西北部,為羌塘草原的腹地,均為高山河谷地帶,無平原,山勢平緩,地形由西北向東南傾斜。經緯度為E81°59′-86°,N31°30′-35°40′改則縣東與那曲地區雙湖縣和尼瑪縣相接,東南與阿里地區措勤縣接壤,,南與日喀則市仲巴縣毗鄰,西與革吉縣和日土縣相連,北以昆侖山脈為界與新疆維吾爾自治區交接。平均海拔4500米,巖畫點所在區域均為4600-4800米,東西長450公里,南北寬670公里,總面積13.5萬平方公里,占西藏自治區總面積10.6%,占阿里地區總面積的37.1%,以牧業為主。

根據調查可知,改則縣有3個巖畫點(圖1①),共計109組巖畫,其中,麻米鄉分布有1個巖畫點,共計2組巖畫,其中一組有動物和人物,為狩獵圖,另一組為鳥圖像,除此之外,還有一些刻有六字真言的瑪尼石;先遣鄉分布有2個巖畫點,分別為先遣點和日杰點,先遣點有13組巖

圖1.改則縣巖畫分布圖

表1.圖像類型統計表

畫,主要有動物、人物、雍仲符號、太陽、月亮、植物等圖像,有狩獵的場面。日杰點有94組巖畫,是巖畫組最多,圖像個數最多,內容最為豐富的點,圖像包含麻米點和先遣點的所有類型,并且有多塊大面積刻滿巖畫的石面,是改則縣最重要最具有代表性的巖畫點。

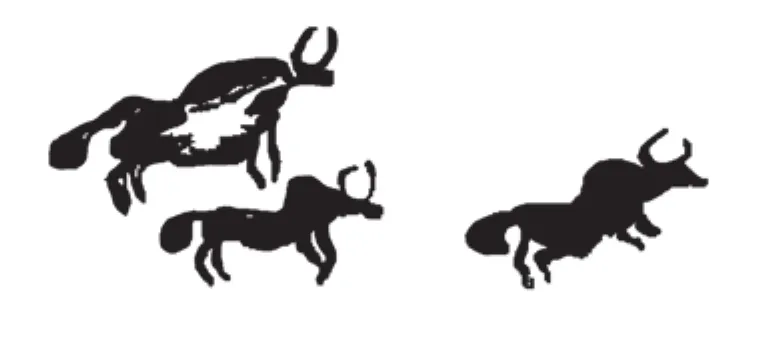

一、改則縣巖畫統計數據說明

從圖像統計數據我們可知,三個巖畫點的數量分布并不均衡,日杰巖畫點是改則縣巖畫的集中分布區,數量大且類型多。據不完全統計,改則縣的圖像單體數量為734個,日杰巖畫點有644個,占到88%。從數據統計圖中我們可以看到,動物巖畫的比例占大部分。在所有動物巖畫中,牦牛巖畫占最大的比例。西藏和青海本就是牦牛巖畫分布的主要地區,幾乎每個巖畫點都會出現牦牛圖像,牦牛占青藏高原鑿刻類圖像中動物圖像的60%以上。改則縣也不例外,在動物圖像中,牦牛是主要的刻畫對象。張亞莎在《西藏的巖畫》中將西藏巖畫中牦牛的表現方式劃分為“一型牦牛”(圖2②)和“二型牦牛”(圖3③):“一型牦牛”的特征為“通體鑿刻”,以垂直打擊法打擊巖面形成麻最終形成一個完整的輪廓,其視覺效果是“剪影式”,一般會夸張牦牛高聳的拱背,短粗的四肢,簡潔卻生動,與“一型牦牛”相伴的一般為手持弓箭的獵者,表現狩獵場面。“二型牦牛”是在巖壁表面磨劃出深深的線條,以勾勒出牦牛的輪廓,分布范圍比“一型牦牛”廣闊,巖畫點數量也較多,持續的時期也更長,就牦牛造型的生動性而言,顯得更加概念化和簡易化。[1]

圖2.青海野牛溝巖畫

圖3.藏西那龍布巖畫

改則縣的牦牛巖畫中“一型牦牛”出現的頻率少于“二型牦牛”,“二型牦牛”在數量上更占有優勢。但改則縣的牦牛巖畫更多的是具有自己特征的一種風格,與“二型牦牛”相似,同樣是線條刻畫,但造型更加復雜,均對牦牛尾巴和肚下長毛有著重的刻畫,生動地表現出雄壯的野牦牛尾巴和胸腹上豐厚的毛,這些毛可以為野牦牛遮風御寒擋雨。(圖4④)一般鑿刻有牦牛圖像的畫面都是描述一個狩獵場面,伴生有騎獵者或手持弓箭站立的人,有時也會伴生有狗在旁側。在改則巖畫中,我們可以看到大量的牦牛狩獵圖,共計109組圖像中,大部分圖像是狩獵的場景。這些牦牛狩獵圖場景化很強,一般在畫面上方刻有太陽或月亮,這在藏區的其他巖畫中也有出現,但不如改則縣這樣數量如此之大。

在麻米鄉發現了1個鳥形圖像,在日杰點發現6個鳥形圖像。鳥形圖像在西藏巖畫中普遍存在,在西藏早期文化中具有特殊的地位,早期巖畫中的鳥圖像反映了高原自然生態環境,隨著苯教文化的發展,鳥圖像具有了特殊的意義。[2]改則縣中出現的幾個鳥圖像造型較為特殊,與寫實的鳥造型有明顯的差別,經過制作者刻意的加工和設計的造型。(圖5⑤)植物巖畫的出現并不是改則縣獨有的,但卻是西藏地區較為獨特的文化現象,在阿里其他地區、那曲地區西部、拉薩當雄縣納木錯地區都有出現。從改則縣樹木巖畫的造型風格來看,和藏北藏西出現的相似。由于樹木巖畫都出現在4400-4700米之間,這些地方一般不長樹木,并且藏文文獻中有關于“樹神”崇拜的記載,在宗教習俗中都也有“樹崇拜”,[1]由此我們可知,巖畫中樹木圖像可能并不是對自然中樹木的描繪,更多的是描繪人們的宗教信仰生活。在日杰巖畫點一處長3米,寬1.63米的大石上刻滿了巖畫,這些巖畫中發現了一輛車輛巖畫,這是改則縣發現的唯一一幅車輛巖畫。車輛巖畫是北方巖畫系統中重要的一種圖像類型,它普遍分布在歐亞草原上,在中國分布在內蒙古、新疆、青海等地,近些年在西藏的巖畫調查中,車輛圖像的數量也逐漸增加。在青藏高原,青海盧山和野牛溝有車輛巖畫2例,西藏尼瑪縣發現2例,日土縣發現1例,2015年玉樹藏族自治州發現了車輛9例。改則縣正位于日土縣和尼瑪縣中間,此次在改則縣

圖4.改則縣牦牛巖畫

圖5.改則縣鳥形巖畫

圖6.改則縣車輛巖畫

巖畫發現的車輛巖畫,正是填補了中間這一車輛分布的空白區域,為整個藏西北車輛巖畫的研究,甚至整個歐亞草原車輛巖畫的研究提供了新的證據。(圖6⑥)改則縣與北方巖畫系統類似,動物巖畫依然是主要的表現對象,描寫北方草原人群的獵牧生活。表現宗教信仰的巖畫,例如雍仲符號,蓮花、佛塔也是重要的一部分。就制作方式來說,以點鑿為主,以線鑿和磨刻為輔。表現形式有少量的通體鑿刻,多為線鑿和粗線條的風格。

二、改則縣巖畫的分期

在以往的青藏巖畫研究中已經做了一些分期的研究工作,青藏巖畫的年代關系框架基本明了,這對改則縣巖畫的分期工作提供了很好的參考資料。改則縣的巖畫在不同的巖面上,也有出現于同一巖面,因為鮮有疊壓打破關系,在本文,希望可以根據改則縣巖畫的圖像內容、類型、風格、制作方式、演變規律、風化程度,組合關系,以及與周邊巖畫分期比較,對其相對年代做一個初步分析以供大家參考,我將改則縣巖畫分為早中晚三期。

早期:這部分巖畫制作方式以點鑿為主,風化嚴重,刻畫的痕跡接近于石面的顏色。早期巖畫中都是以動物描繪為主,一部分是通體鑿刻的牦牛,有厚重肥碩的軀干,與青海野牛溝巖畫點中對牦牛的刻畫類似,正是《西藏的巖畫》中所說的“一型牦牛”。另一部分是以粗線條造型為主的動物為主,軀體和四肢均以簡單的線條表現。這種造型方式對于牦牛的刻畫是較為簡單的粗線條刻,牦牛顯得精瘦苗條,但會表現出牦牛的脊背、牛角,有時會對胸腹部的毛有刻畫。牦牛的伴生圖像一般為狩獵者,人物的造型也很簡單,直接用線條來刻畫肢體和軀干,時而拿弓箭,早期巖畫中的弓箭也是較為簡單原始的形制。從整體畫面來說,個體圖像較為分散和孤立,場景簡單。由于年代比較久遠,刻痕顏色與巖石顏色接近,鑿刻痕跡也較為模糊,所以好多圖像難以識別。(圖7⑦)

圖7.改則縣早期巖畫

中期:制作方法還是以鑿刻為主,但鑿刻痕跡明顯,輪廓清晰。所有圖像的表現以線條輪廓造型為主,少量圖像為粗線條表現,但這部分的粗線條與早期中的粗線條有很大差異,這時的粗線條刻痕清晰,與早期風化嚴重,刻痕更加稚拙古樸的粗線條形成差別。圖像的主題依然以狩獵圖為主,一般為騎馬者手持弓箭獵射牦牛,此時,牦牛圖像用線條刻畫,會對牦牛的脊背、胸腹部的毛、尾巴等特征有著重的描繪,此類的圖像在改則縣巖畫中占有很大的比例。除此之外,巖畫的畫面感和場面感增強,圖像個體之間的內在聯系增強,似是非常有目的的去創作巖畫,例如一些排列式的動物圖像出現。與早期相比,中期的巖畫類型更加豐富,動物巖畫中出現了鳥、狗、鹿等圖像,并出現了車輛巖畫、植物巖畫等。改則縣的大部分巖畫為中期創作而成。(圖8⑧)

圖8.改則縣中期巖畫

晚期: 制作方式為點鑿,多為輪廓形,再少見剪影式或粗線條式的制作方式。此時的圖像類型多與佛教相關,例如蓮花、佛塔、六字真言等等。晚期的圖像與早期、中期的圖像在內容、主題、制作方式上有明顯差異,鑿刻痕跡新鮮,與石面的顏色對比差較大,圖像邊緣明確。從改則縣巖畫的總體數量來看,這部分圖像在數量上占少數,但是對于研究當地宗教發展和人群的信仰生活具有重要的意義。(圖9⑨)

圖9.改則縣晚期巖畫

三、大致年代范圍

改則縣巖畫中,牦牛巖畫占總體圖像數量的39%,且在各個時期都以不同的造型風格和制作方式存在著,可作為年代判斷的重要元素。改則縣早期巖畫風化較為嚴重,其中部分牦牛圖像顯示出“一型牦牛”的特征,與青海野牛溝巖畫和藏北加林山巖畫中的牦牛的造型非常相似,一般為通體鑿刻,這種造型是西藏牦牛巖畫最早的一種風格,分布很廣,且奠定了西藏牦牛巖畫的表現樣式。這類巖畫一般表現狩獵場面,牦牛作為被狩獵的動物。此類的牦牛巖畫風化程度與造型風格,與青海野牛溝十分相似,以往的研究中我們基本可以判斷青海野牛溝巖畫年代為公元前1200年,[3]同類比較我們可知,改則縣此類的牦牛巖畫與其他屬于早期年代的這批巖畫大致年代均與野牛溝巖畫接近,可早至公元前1200年前后。

中期的巖畫數量較早期巖畫,有了大幅度的增長。其中,“二型牦牛”分布最廣,也最為密集,其中還有一些通體鑿刻的牦牛,但與“一型牦牛”相比,體態較小,且制作方式較為粗糙,刻痕較新。這個時期,巖畫主題依然延續早期巖畫的場景表達,依然多為狩獵場面。但與早期巖畫的狩獵場面有不同之處在于圖像中有了太陽、月亮、植物、雍仲符號等圖像,這類狩獵圖在日杰巖畫點出現的十分頻繁。除了狩獵圖,我們還看到多組動物排列前行的圖像,像是行進圖,且與車輛伴生,似是描繪動物車輛共同行進的交通場景。關于北方巖畫中車輛巖畫的研究不少,對于車輛巖畫的年代基本形成共識,普遍認為,巖畫中的車輛圖像的創作上限為公元前2000年前后,[4]下限為公元前200前后。[5]西藏地區的巖畫車輛巖畫相比較歐亞草原核心地帶的車輛巖畫,年代稍晚一些,約為公元前200年。由此我們可知,改則縣巖畫的制作在公元前200年前后依然在持續創作。

晚期的巖畫從鑿刻痕跡和圖像類型上可以較為明顯的分辨出來,其鑿刻痕跡較為新鮮,此時的巖畫內容為雍仲符號、佛塔、蓮花、六字真言等與宗教相關的圖像,這些宗教符號的創作年代較晚。我們根據西藏地區的歷史背景可知,吐蕃時期佛教才開始慢慢開始盛行,此時的巖畫也出現了表現以佛教題材的內容。改則縣晚期的這些宗教符號很有可能就在這一時期創作而成,所以這部分巖畫的制作年代約為公元700前后的吐蕃時期。

四、總結

由此可知,改則縣巖畫的制作持續了幾千年,可就數量、類型和風格來看,大部分集中在中期制作而成。早期主要以狩獵場景為主,中期延續了這個特征,但卻在場景中出現了對于太陽、月亮、植物、鳥的刻畫,這可能已經不僅僅是對于自然的具象描繪,而是具有原始宗教的自然崇拜意味。太陽、月亮、植物等這些內容在西藏各地都有出現,阿里的日土曲噶爾羌就有這類巖畫,但曲噶爾羌巖畫用的是涂繪的方式。考古學家均認為這是自然崇拜的產物,張亞莎認為諸多符號圍繞“樹”,那么正中間的樹應該是這幅巖畫的中心主題,所以它很可能是一幅樹木崇拜圖。[6]所以,改則縣中期的巖畫出現的這些符號,應該不是僅僅停留在其對于自然屬性的表達,而是說明此時的人們已經開始將自己的宗教信仰融入到巖畫創作中來。到晚期巖畫的創作,很明顯全部都是對信仰生活的反映,佛塔和六字真言均為佛教題材。

改則縣地處藏北核心地帶,平均海拔都在4700米之上,且巖畫集中分布地區又接近無人區,即便在幾千年前,它也依然是很難到達之處。所以,它很難受到其他地區文化的影響。這反映在改則縣巖畫中,內容和制作方式很統一,更加具有本土文化特色。我們可以從它對于牦牛的刻畫、狩獵場景的描繪以及宗教信仰因素的滲透可知,改則縣巖畫的內容均反映了當地人群的生活、信仰、生產方式。與鄰近的日土巖畫相比,改則縣巖畫與其有諸多相似之處,但表現出主題更加的集中,圖像類型更加單純的特征。從時間的角度來看,改則縣的巖畫是一個持續創作的過程,早中晚三期的劃分僅僅是做一個大致的歸納,但是巖畫是如何在這幾千年不斷延續更迭,與當地其他文化之間是何種關系這些問題我們還無從可知,這需要對于巖畫本體研究的深化,和當地區域文化研究的擴展,以此,改則縣巖畫的研究工作才可以更好展開。

注 釋:

①圖片為改則縣分布圖,由本文作者標注制作而成。

②圖片為青海野牛溝巖畫,來自于張亞莎所著的《西藏的巖畫》,青海人民出版社,2006年,第64頁圖27。

③圖片為藏西那龍布牦牛巖畫,來自于張亞莎所著的《西藏的巖畫》,青海人民出版社,2006年,第68頁圖32。

④照片為日杰巖畫點中的牦牛巖畫,于2017年8月20日在西藏改則縣先遣鄉拍攝,拍攝者張曉霞。

⑤照片為日杰巖畫點中的鳥形巖畫,于2017年8月20日在西藏改則縣先遣鄉拍攝,拍攝者張曉霞。

⑥照片為日杰巖畫點中的車輛巖畫,于2017年8月21日在西藏改則縣先遣鄉拍攝,拍攝者張曉霞。

⑦照片為改則縣的早期巖畫,于2017年8月19日在西藏改則縣先遣鄉拍攝,拍攝者郭曉云。

⑧照片為改則縣的中期巖畫,于2017年8月19日在西藏改則縣先遣鄉拍攝,拍攝者張曉霞。

⑨照片為改則縣的晚期巖畫,于2017年8月19日在西藏改則縣先遣鄉拍攝,拍攝者張曉霞。

參考文獻:

[1]張亞莎. 西藏的巖畫[M]. 青海:青海人民出版社, 2006.

[2]張亞莎. 西藏巖畫中的“鳥圖形”[J]. 西藏研究,2006(2).

[3]湯惠生,張文華.青海巖畫——史前藝術中二元對立思維及其觀點的研究[M]. 北京:科學出版社, 2001.

[4](前蘇聯)Э. А. 諾甫戈羅多娃. 蒙古山中的古代車輛巖畫[C].載陳弘法編譯,歐亞草原巖畫藝術論集. 北京:中國人民大學出版社,2005 .

[5]張文靜. 內蒙古陰山地區的車輛巖畫[J]. 北方文物, 2013(1).

[6]張亞莎. 阿里日土曲噶爾羌巖畫試析[J]. 中國藏學, 1991(2).