四川九寨溝7.0級地震漳扎鎮房屋震害情況分析

李 靜,侯建盛,許建華,張雪華

(1.中國地震局,北京 100036;2.中國地震應急搜救中心,北京 100036 )

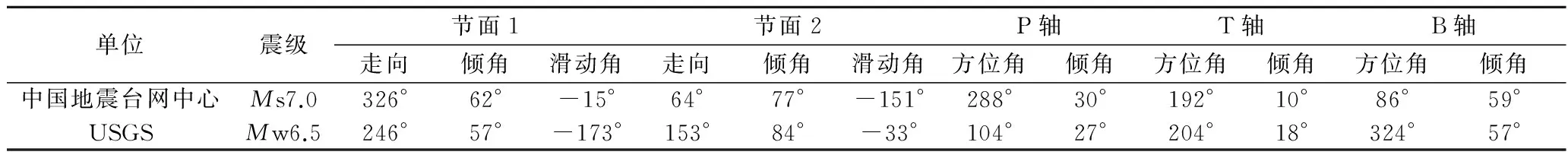

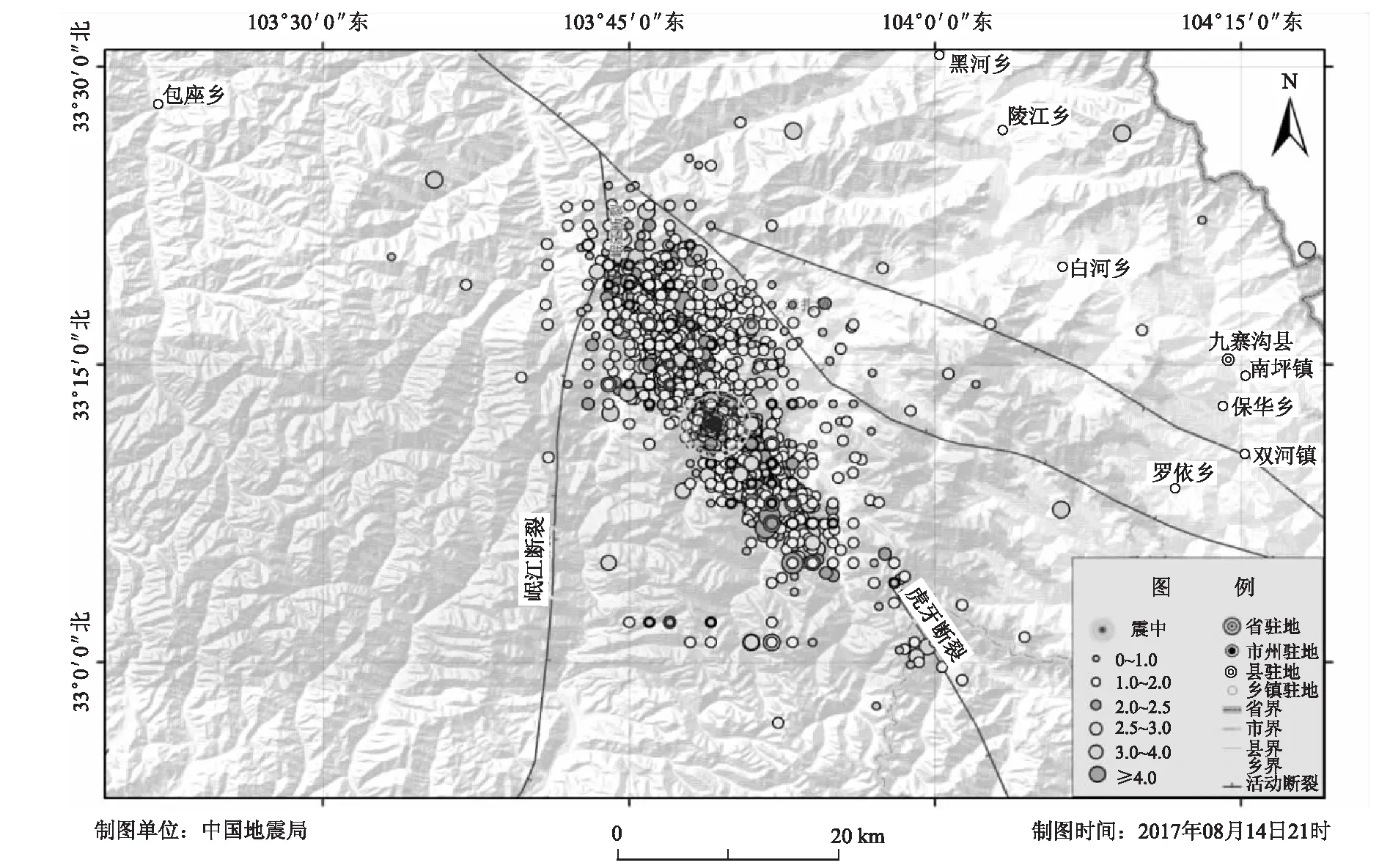

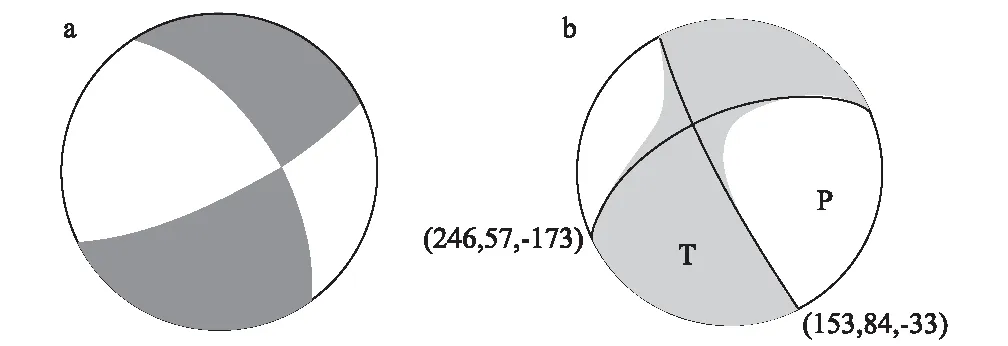

九寨溝縣,隸屬于四川省阿壩藏族羌族自治州,位于青藏高原東部邊緣阿壩州東北部,東、北與甘肅省文縣、舟曲縣、迭部縣交界,西、南與四川省若爾蓋縣、平武縣、松潘縣接壤,縣城海拔 1 390 m。全縣幅員面積 5 290 km2。九寨溝縣地勢西高東低,以高山為主,兼有部分山原和零散平壩,屬高山深谷地槽區,東、西、南有明顯的活動斷層,西部有岷江斷裂帶,南有雪山斷裂帶和虎牙斷裂帶,北部有秦嶺緯向構造帶。九寨溝縣戶籍人口6.75萬人,是個多民族地區,其中藏族占32.07%、漢族占60.94%、羌族占1.67%、回族占5.07%、其他民族占0.25%。九寨溝縣經濟以旅游業為主, 2016年國內生產總值為 260 991萬元,其中第一產業 19 948萬元,第二產業 83 061萬元,第三產業 157 982萬元,人均國內生產總值3.1948萬元。2017年8月8日21時19分,九寨溝縣境內發生MS7.0級地震,震中位于北緯33.20°,東經103.82°,震源深度20 km。根據四川臺網目錄,截至2017年08月16日08時00分共記錄到地震總數為 4 433個(余震總數 4 432個)。其中7.0~7.9級地震 1 個,6.0~6.9級地震 0 個,5.0~5.9級地震 0 個, 4.0~4.9級地震 3 個,3.0~3.9級地震 28個,余震分布走勢為北西向,如圖1所示。此次地震共死亡25人,失聯5人,傷525人(其中重傷42人,輕傷483人)。地震發生后,通過對不同地震臺站所接收到的地震波信號進行分析,可求得地震震源機制解,進而判定斷層類型及其錯動性質。中國地震局臺網中心及USGS分別給出了地震的震源機制解(參見圖2),具體參數如表1所示。從兩個單位給出的震源機制解來看,本次地震的震源機制解均反映為走滑型地震。中國地震臺網中心給出的節面一走向與USGS給出的節面二的走向與塔藏斷裂在拉來壩向南延伸方向一致。

表1 四川九寨溝7.0級地震震源機制解參數

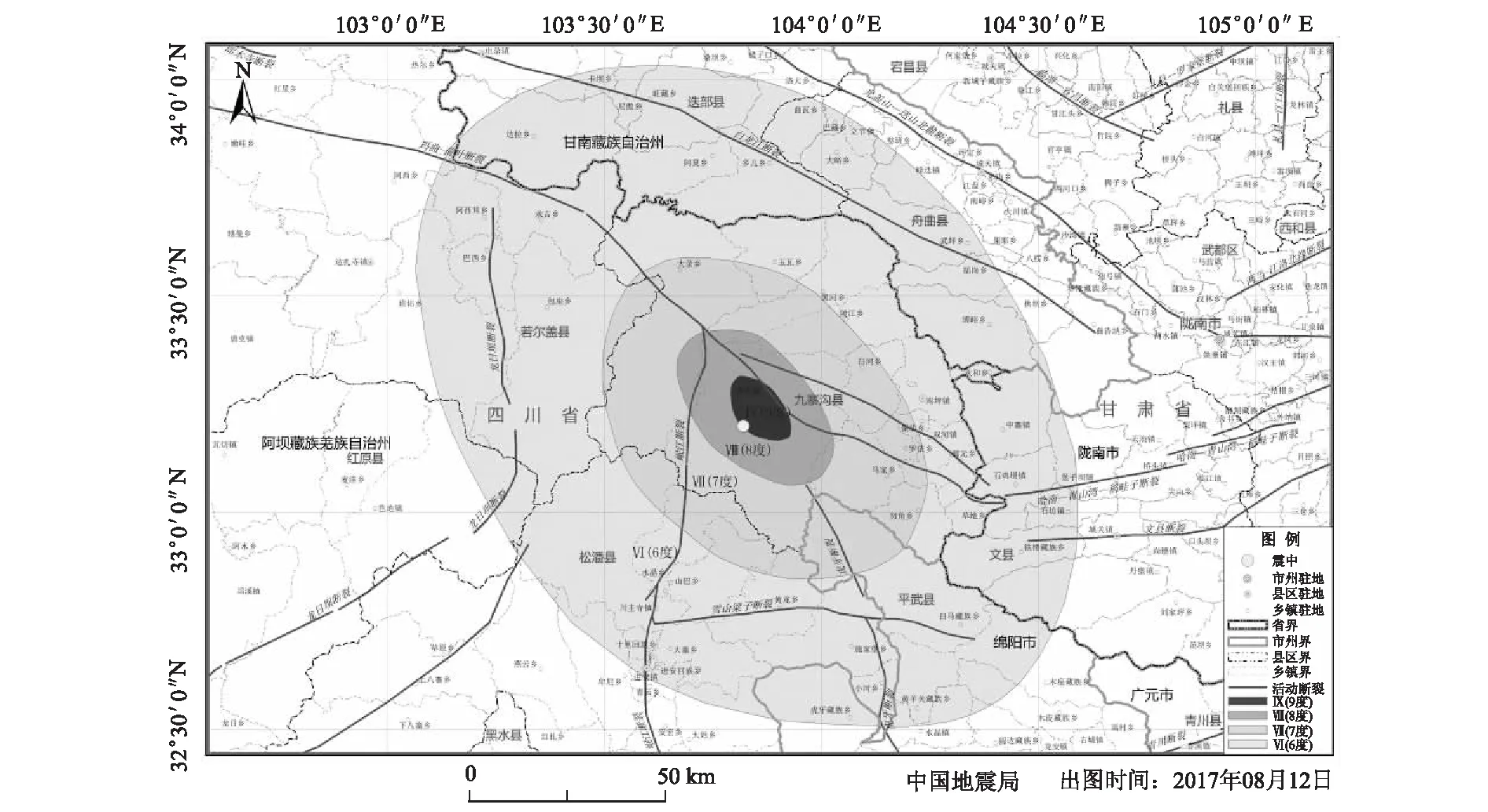

1 地震烈度

地震發生后,國務院抗震救災指揮部啟動國家Ⅱ級地震應急響應,中國地震局前往震區成立現場指揮部。現場工作隊263名隊員歷時8天69組次,采用抽樣調查、單項調查、抽樣核實等方法,共調查315個調查點。 根據實地調查結果得出地震烈度圖[1](如圖3所示)。 震中烈度為Ⅸ度(9度),等震線長軸總體呈北北西走向,Ⅵ度(6度)區及以上總面積為18 295 km2,地震共造成四川省、甘肅省8個縣受災,包括四川省阿壩藏族羌族自治州九寨溝縣、若爾蓋縣、紅原縣、松潘縣,綿陽市平武縣;甘肅省隴南市文縣,甘南藏族自治州舟曲縣、迭部縣。Ⅸ度(9度)區涉及四川省阿壩藏族羌族自治州九寨溝縣漳扎鎮,面積139 km2。Ⅷ度(8度)區涉及四川省阿壩藏族羌族自治州九寨溝縣漳扎鎮、大錄鄉、河鄉、陵江鄉、馬家鄉,面積778 km2。Ⅶ度(7度)區涉及四川省阿壩藏族羌族自治州九寨溝縣、若爾蓋縣、松潘縣,綿陽市平武縣,面積 3 372 km2。Ⅵ度(6度)區涉及四川省阿壩藏族羌族自治州九寨溝縣、若爾蓋縣、紅原縣、松潘縣,綿陽市平武縣,甘肅省隴南市文縣,甘南藏族自治州舟曲縣、迭部縣,面積 14 006 km2。本次地震震級大、受災范圍廣,通過匯總震區的實地調查結果,分析本次地震漳扎鎮的房屋震害現象及原因,探討震害與抗震設防之間的關系。

圖1 四川九寨溝7.0級地震余震分布圖

圖3 四川九寨溝7.0級地震烈度圖

圖2 中國地震臺網中心(a)及USGS(b)給出的震源機制

2 漳扎鎮建筑震害情況

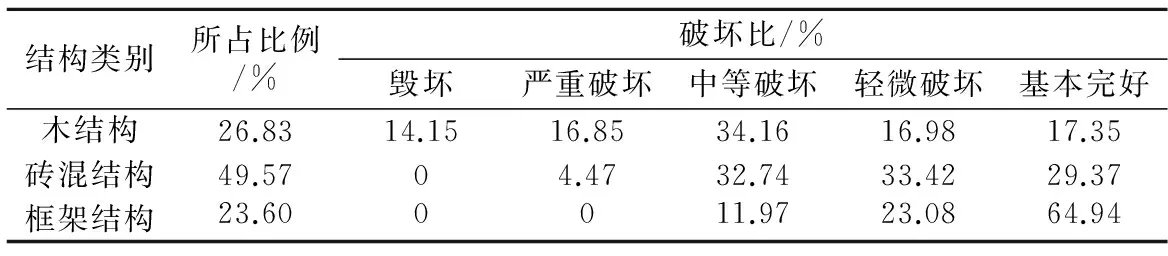

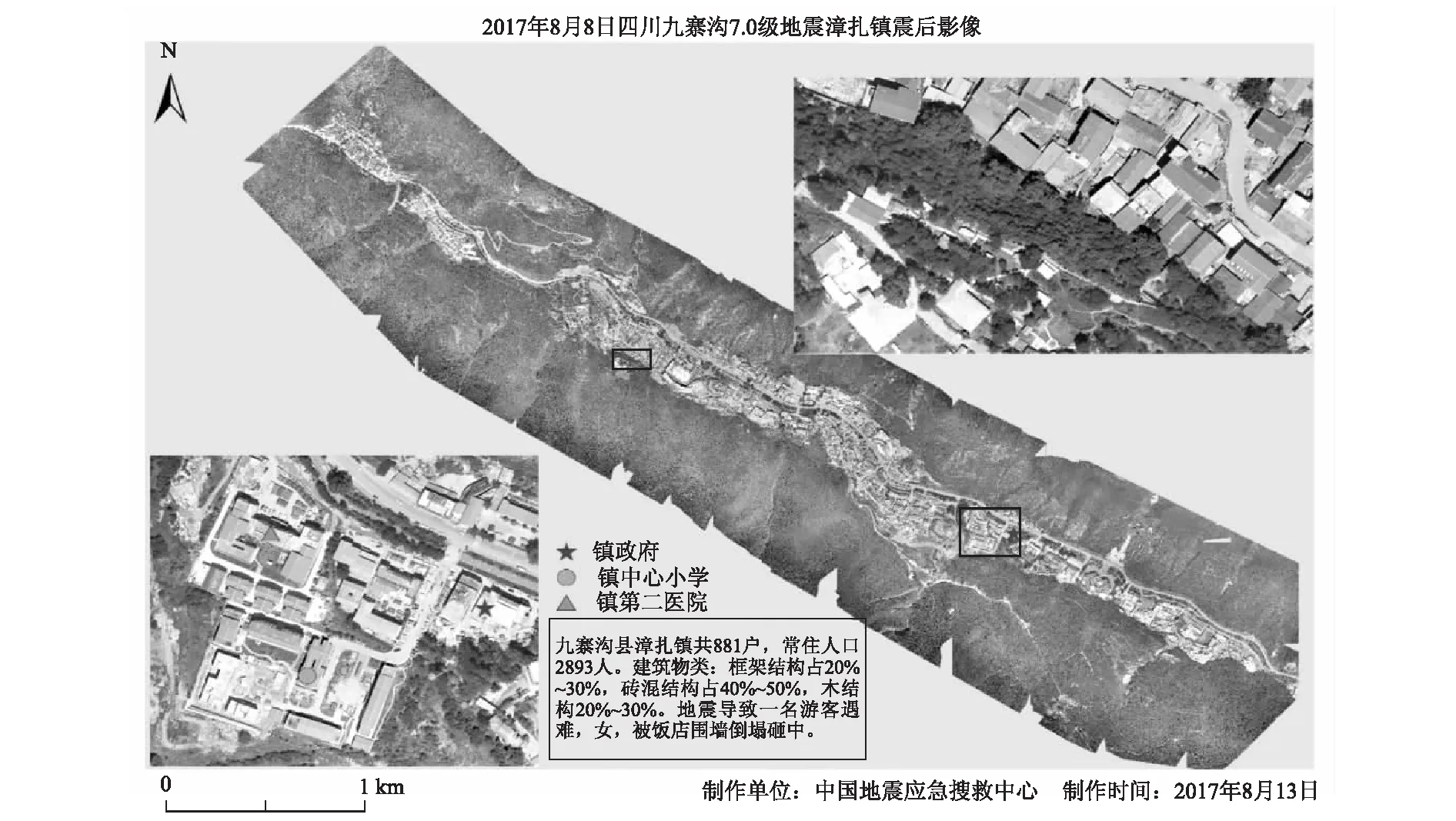

漳扎鎮是四川省阿壩藏族羌族自治州九寨溝縣轄鎮,原名九寨溝鎮,是一個以藏族為主體的民族雜居鎮,抗震設防烈度為 Ⅷ(8) 度。高原濕潤氣候,海拔 2 089 m。全鎮幅員面積 1 305.92 km2,九環公路穿境而過,轄13個行政村,19個村民小組,881戶,常住人口 2 893人。在本次地震中,漳扎鎮分別處于烈度Ⅸ度(9度)區和烈度Ⅷ度(8度)區。震后利用固定翼無人機F 1000對漳扎鎮進行了航拍,生成了震后影像圖(參見圖4)。根據政府有關部門資料及現場調查結果,統計分析可得漳扎鎮房屋建筑按結構類型主要可分為木結構、磚混結構、框架結構三類,其所占比例及破壞比見表2。

表2 漳扎鎮建筑類別比例及破壞比

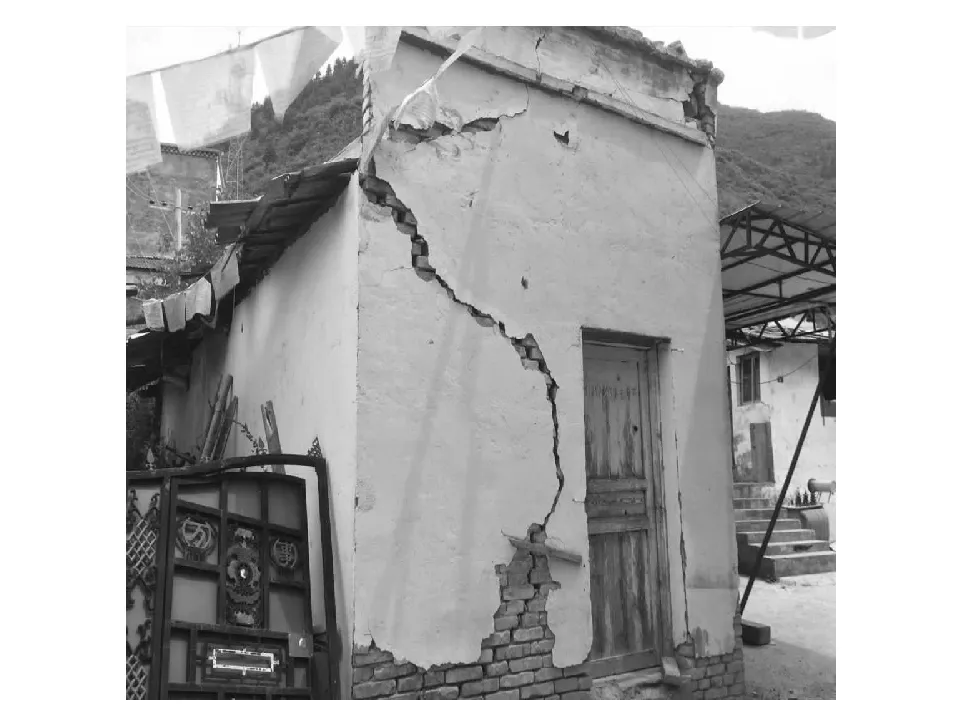

2.1 木結構

木結構主要為木梁、木柱和木屋架承重,墻體為木板、夯土、片石及磚構成,房頂由木梁和瓦片組成,抗震性能好。由于木材結構質量輕、變形能力強,連接較好的木骨架耗散地震能力強,有相當數量的房屋出現墻體全部坍塌或部分倒塌,但木骨架未倒(參見圖5-7)。單層穿斗木結構房屋在漳扎鎮地區的民居中應用廣泛,由若干榀木構架構成,單榀穿斗木構架通常有 3 ~5 根木柱;木柱中部、頂部及構架上部的短立柱由穿枋連接;在房屋縱向,檁條、斗枋及龍骨將各片木構架連成整體。屋面由檁條、椽子及瓦構成。龍骨、穿枋及斗枋與柱的連接通常使用直榫[2]。傳統木構架房屋常采用木圍護墻;由于部分房屋墻體年久失修且木圍護墻的使用舒適度較差,很多房屋轉而采用磚圍護墻或用磚墻代替底部墻體及破壞的木墻,也有些在木圍墻外加設土墻或磚墻。

圖4 漳扎鎮小飛機航拍正射圖

2.2 磚混結構

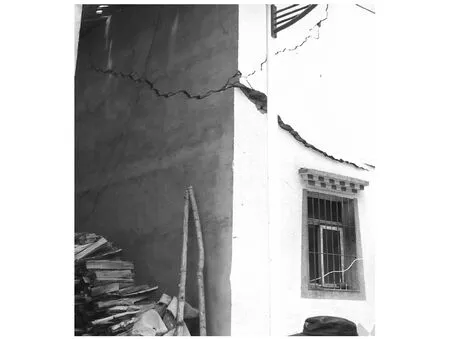

磚混結構是混合結構的一種,是采用磚墻來承重,鋼筋混凝土梁柱板等構件構成的混合結構體系。建筑物中豎向承重結構的墻、柱等采用磚或者砌塊砌筑,橫向承重的梁、樓板、屋面板等采用鋼筋混凝土結構,抗震性能較好。漳扎鎮是Ⅷ(8)度設防地區,并且地方政府和公眾的防震減災意識非常強。砌體結構和框架(剪)結構均按照Ⅷ(8)度設防的要求進行正規設計和施工。磚混結構主要分為2類,2008年以前的老舊房屋和2008年以后新建房屋,除少數老舊房屋,絕大部分砌體房屋均設有圈梁和構造柱,抗震性能較好。漳扎鎮Ⅸ度(9度)區的磚混結構房屋部分毀壞,墻體X型裂縫貫通,多數墻體開裂明顯;Ⅷ度(8度)區的磚混結構房屋部分毀壞,部分墻體開裂明顯,屋頂瓦片大面積脫落(參見圖8-12)。

圖5 漳扎鎮漳扎村木結構居民墻體全部倒塌

圖6 漳扎鎮上寺寨子木結構居民墻體部分倒塌

圖7 漳扎鎮上寺寨子木結構居民木墻板外加磚墻倒塌

圖8 漳扎鎮漳扎村磚混結構承重墻上下、內外貫穿裂縫

圖9 漳扎鎮上四寨子磚混結構承重墻體錯位開裂

圖10 漳扎鎮扎如村磚混結構承重墻體X型開裂

圖11縣第二人民醫院磚混結構承重墻X型裂縫穿透性破壞

圖12 鎮中心小學磚混結構屋頂瓦屋面破壞

2.3 框架結構

框架結構是指由梁和柱以剛接或者鉸接相連接而成的,構成承重體系的結構,即由梁和柱組成框架共同抵抗使用過程中出現的水平荷載和豎向荷載,抗震性能好。在本次地震中,漳扎鎮Ⅸ度(9度)區的框架結構部分房屋出現梁柱交界處節點破壞(參見圖13)、角柱破壞(參見圖14)、構造柱錯位,少數出現斷裂現象,填充墻部分出現X型裂縫貫通(參見圖15),墻體開裂普遍,部分填充墻倒塌(參見圖16)。Ⅷ度(8度)區的框架結構房屋梁柱結合部出現較大縱向、橫向裂縫,填充墻裂縫較大。其主要的原因是填充墻多采用空心磚或者混凝土砌塊,使得填充墻的側向剛度大于框架的側向剛度,框架結構屬于柔性結構,框架柱的變形大,填充墻的變形小,從而導致填充墻的開裂或破壞[3]。框架結構房屋外貼瓷磚的酥裂和脫落,內墻面內貼瓷磚的脫落、粉刷層破落、踢腳線脫落等,如圖17。

圖13 漳扎村框架結構居民樓柱頂破壞

圖15 縣第二人民醫院框架結構縱向填充墻X型破壞

圖16 甘海子社區甲蕃古鎮框架結構羌族塔填充墻倒塌

4 總結與建議

(1)相比磚混結構,木結構房屋總體震害較輕,展示了良好的抗震性能。本次地震中,對木結構房屋安全使用威脅最大的震害集中在砌體圍護墻的破壞,房屋的木構架基本完好無損。建議在恢復重建中盡量保留可修復的穿斗木構架房屋,采取將砌體維護墻更換為保溫隔熱的輕質隔墻板,更換及修復部分老舊木構件,以及在關鍵部位設置拉結扁鐵[4]等措施,以保留少數民族的房屋特色。(2)在地震高烈度地區,磚混結構設計要科學布置多層磚混結構房屋建筑的平面和立面、合理的布置房屋的縱墻和橫墻、有效設置房屋圈梁和構造柱,確保多層磚混建筑房屋具有合理的抵抗地震的能力[5]。(3)框架結構房屋在本次地震中主體結構基本完好,但是填充墻開裂具有普遍性,因此對填充墻材料的選擇,除了考慮其隔斷功能,還應考慮其與主體結構協調變形問題,從而最大限度減少地震帶來的直接損失和間接損失。(4)在恢復重建時,要切實加強房屋的抗震設防管理,要從房屋建設的立項、選址、結構形式、設計、施工、驗收等各個環節,加強管理,全方位把握好質量關。

[1] 中國地震局.四川九寨溝7.0級地震烈度圖[EB/OL].中國地震局網站,http://www.cea.gov.cn/.

[2] 孫柏濤,張昊宇,閆培雷.蘆山7.0級地震穿斗木構架房屋震害特點及原因簡析[J].土木工程學報,2014,47(03):1-11.

[3] 孫靜,伊力亞爾·阿不力孜,譚明,常想德,姚遠,陳建波.2014年新疆于田MS7.3地震房屋震害分析[J].內陸地震,2014,28(02):113-120.

[4] 08SG618-2 農村民宅抗震構造詳圖 (木結構房屋)[S].北京:中國計劃出版社,2008.

[5] 徐華春,邱征輝,陳蘭英.多層磚混結構房屋的抗震設計探討[J].建筑設計管理,2013,30(03):52-53+59.