九寨溝7.0地震余震震源參數特征研究

康 萌,蔡一川,黃春梅,王宇航,蔣 波,唐 濤

(四川省地震局,四川 成都 610041)

大量頻發的中小地震的震源參數和介質參數攜帶了震源深處應力場和介質性質變化的相關信息,監測這些參數的時空演化過程,可以達到監測孕震層介質的應力水平及其變化特征。震源參數研究是現今地震學研究的主要內容之一,對深入認識地震的孕育發生過程以及地震預測研究都有重要的科學意義,一直受到國內外地震學家的重視。Shearer等[1]系統計算了加州地區大量中小地震震源參數,研究了南加州地震的定標率關系、應力降的時空變化。Allmann 和 Shearer[2]的研究發現,在2004年12月ParkfieldMs6.0地震前,震源區的應力降顯著高于斷層上的其他地區,Ms6.0地震后,震源區的應力降出現了顯著的下降變化。Hardebeck等[3]的研究討論了高應力降分布與斷層的閉鎖段及巖石強度的關系,指出斷層上的高應力降分布區域代表著這里的介質更強或者承受更高的外加剪應力等,即高應力降集中分布的區域也許是中強以上地震的潛在震源成核區。因此,中小地震震源參數尤其是應力降的計算及其時空分布特征的分析,可能對強震發生地點及時間預測提供重要依據。近年來,隨著四川省區域數字地震觀測技術和觀測能力的提高,地震波形數據的大量產出和積累,使得大量中小地震震源參數的準確獲取成為可能。本文利用九寨溝積累的大量中小余震觀測波形,在已反演得到的區域介質衰減模型和臺站場地響應的基礎上,自0.1~20 Hz的SH觀測波形數據中逐步消除儀器、噪聲、幾何擴散、傳播路徑的介質衰減以及臺站場地響應等影響后,恢復3.0≤ML≤5.0中小余震的震源譜,采用ω2震源模型擬合震源譜后,利用Brune的圓盤模型計算出81次余震的震源參數,探究九寨溝7.0地震余震震源參數的空間變化特征,并對各震源參數之間的對應關系進行了討論,以期待對研究區域發震構造的動力學過程、震源介質特征等取得一些具有科學意義的規律性認識。

1 數據和方法

1.1 臺站和資料的選取

據中國地震臺網中心測定,2017年8月8日21時19分,在四川省阿壩州九寨溝縣(33.20°N,103.82°E)發生M7.0級地震。截止2017 年12月30日24時00分,四川數字測震臺網記錄到的九寨溝余震總數為9 757次,其中ML4.0~4.9級地震16次,ML3.0~3.9級地震83次,最大余震為9日10時17分發生的ML4.9級地震。

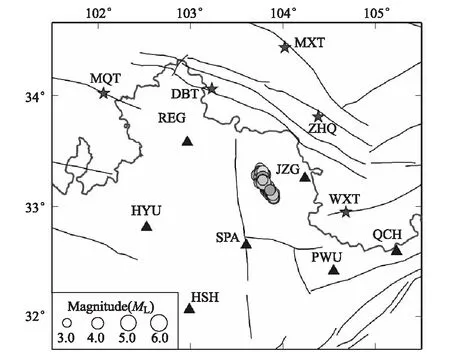

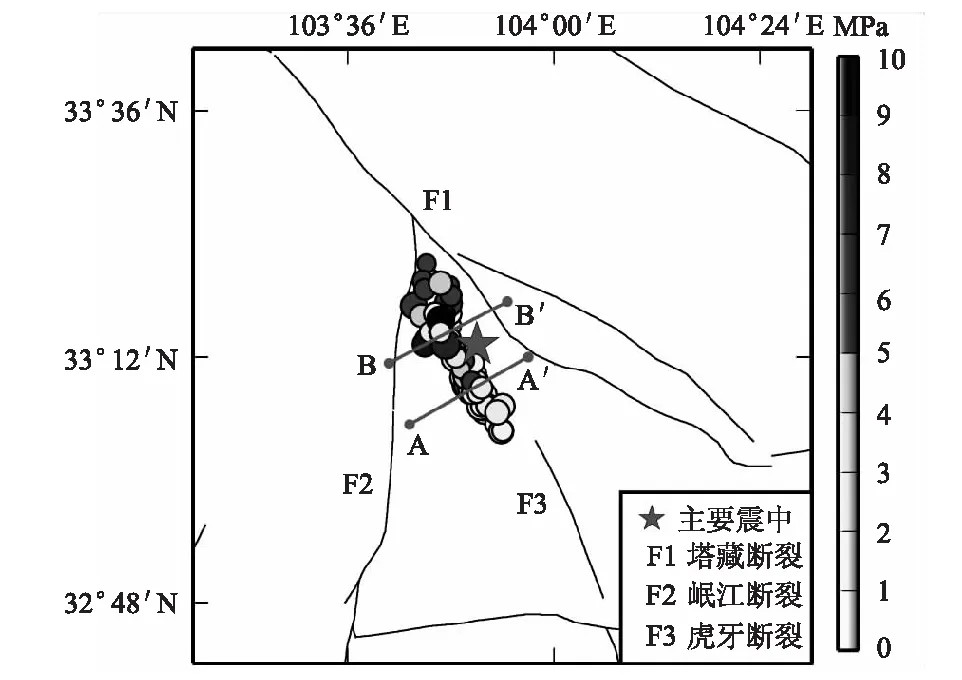

三角形表示四川臺網臺站、五角星表示甘肅臺網臺站圖1 所選臺站及余震震中分布

四川九寨溝M7.0地震發生前, 震中區域附近180 km范圍內正常運行的固定地震觀測臺站共有14個(其中四川臺網9個、甘肅臺網5個),這些臺站都能比較清晰地記錄到九寨溝3.0≤ML≤5.0余震的Pg、Sg震相,且直達縱、橫波最大振幅完整、不限幅、不失真、不斷記,為余震震源參數準確提供了最為重要的波形資料。通過篩選,我們最終選用了波形連續、信噪比相對較高的11個臺站(參見圖1)進行余震波形反演,比較準確地計算出這些余震的震源參數。從圖1可以看出,所選的11個臺站全部位于川西高原及其附近區域,且均勻包圍余震區域,臺站分布的最大空隙角為67°,具有較好的控震能力。

1.2 方法介紹

研究地震震源參數是在實際地震波形數據反演震源譜的基礎上進行的,將地震震源譜與理論震源譜進行擬合,即可得到相應的震源譜參數,進而得到震源參數。地震波能量在傳播過程中不但隨著傳播距離出現幾何衰減,還受傳播路徑上介質的吸收和散射等影響,在到達臺站接收儀器前地表下方淺層的介質也會對地震波產生影響,因此儀器觀測得到的地震數據是震源發出的信息經過上述各種過程的最終產物。

用Brune等效圓盤斷層模型來描述“中小地震”,則地震矩M0、震源特征尺度r和應力降Δσ等震源參數可分別由下式得到[4]:

(1)

(2)

(3)

式中:ρ為介質密度;β為S波速度;Rθφ為平均的震源輻射圖像因子,對SH波;Rθφ=0.41。因此,將恢復的震源譜與ω平方理論震源譜擬合后,通過震源譜參數Ω0和fc,就可由式(1)~(3)進一步計算每個地震的地震矩M0、應力降Δσ以及震源破裂半徑r等參數。

2 震源參數結果分析

2.1 九寨溝中小余震震源參數計算

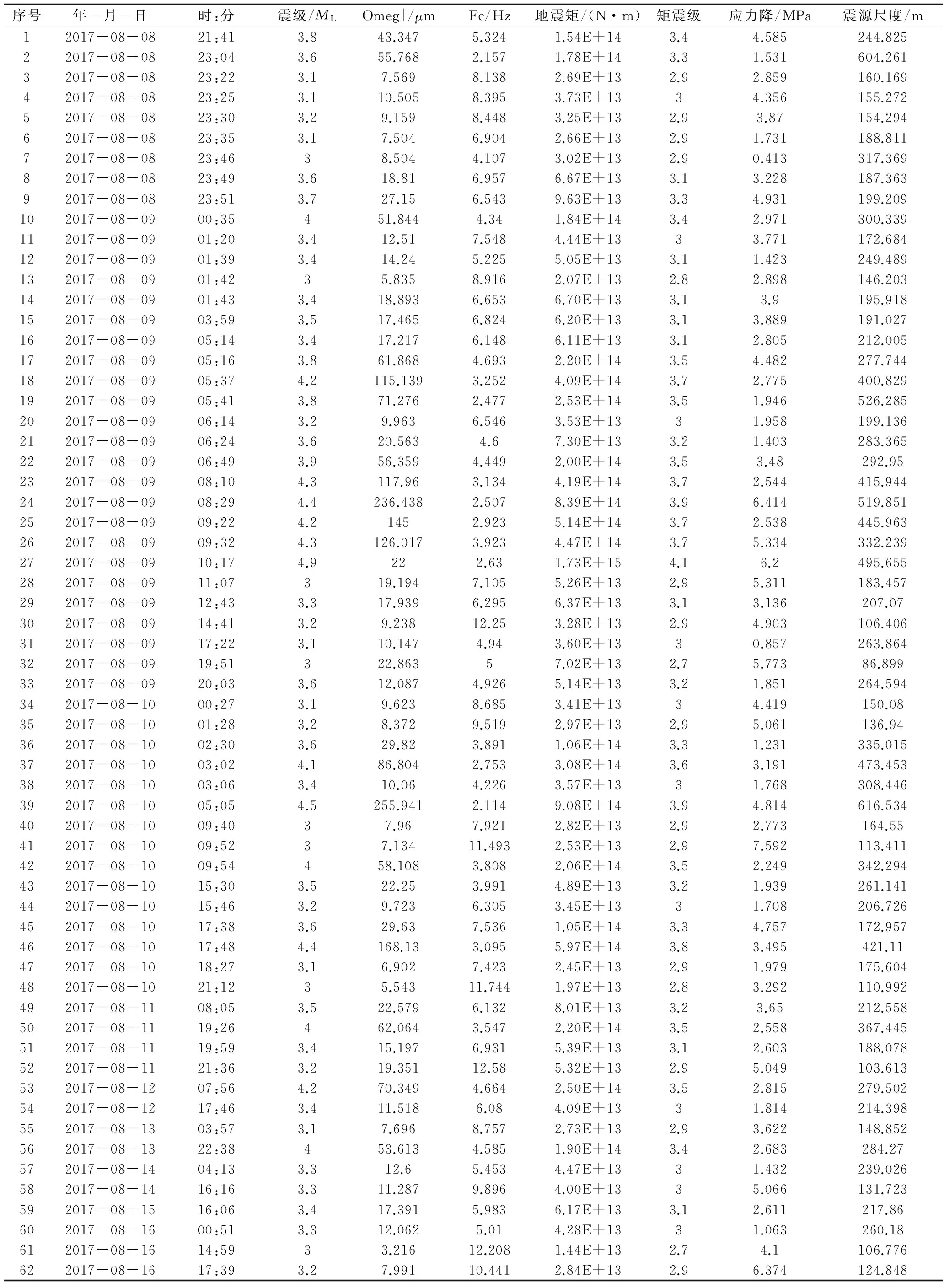

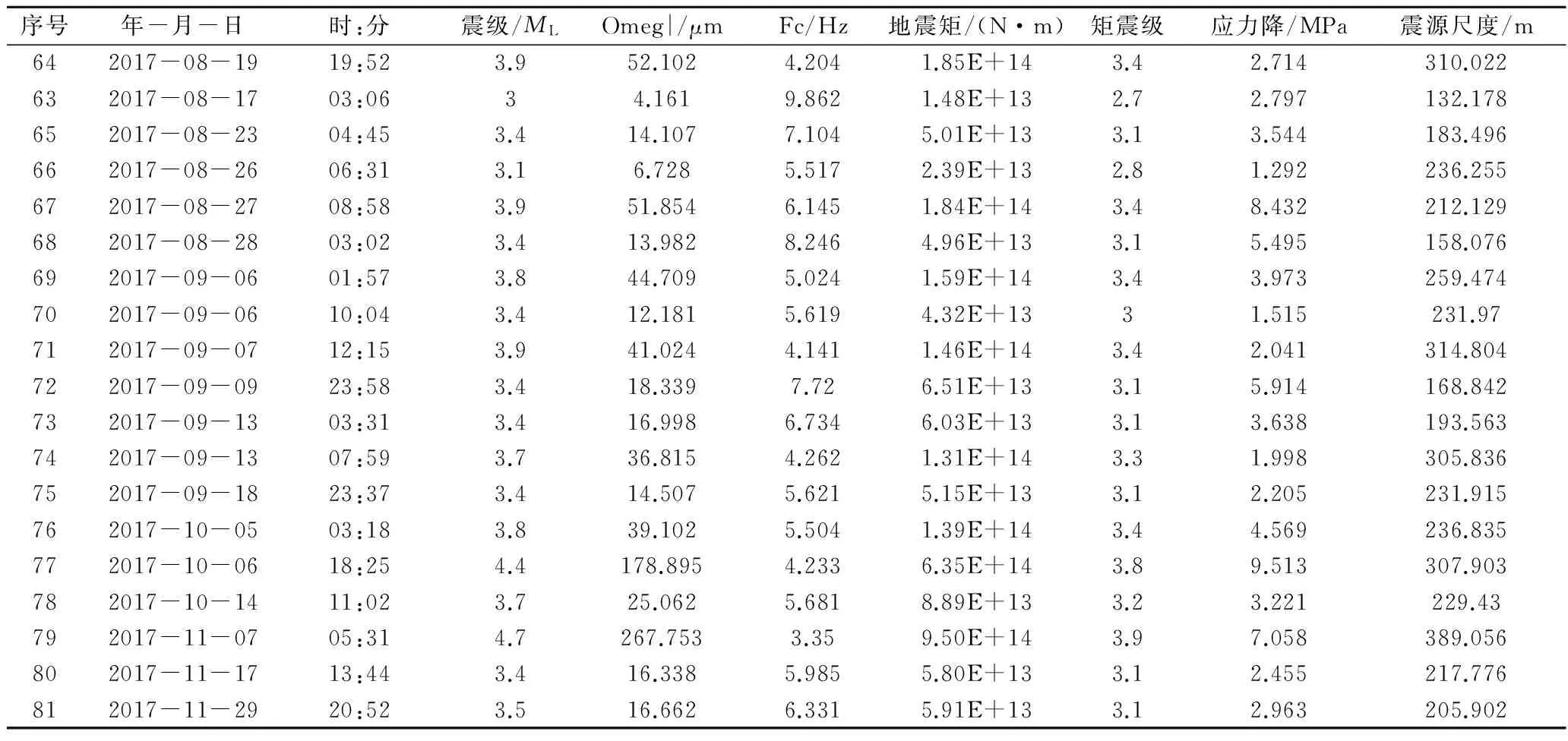

計算地震震源參數之前,考慮到區域介質橫向不均勻性的影響,地震波穿過不同地塊會表現出不同的衰減特征,且由于參與震源參數計算的地震臺站均位于川西高原及其附近區域,故我們采用Q川西(f)=136.6f0.5813模型進行計算[5]。計算地震震源參數過程中,我們對所有余震都采用圖1中固定的11個臺站進行反演,這些臺站基本均勻包圍余震區域,可以減小由于方向輻射因子不同而造成的影響,保證震源參數結果的可靠性和準確性。截至2017年12月30日24時00分,四川數字測震臺網記錄到的九寨溝3.0≤ML≤5.0余震總計99次,其中有18次屬于疊加地震,利用Brune圓盤模型獲得這些余震的標量地震矩M0、震源尺度r和應力降Δσ等震源參數,其計算結果見表1。

2.2 應力降Δσ與矩震級MW之間的關系

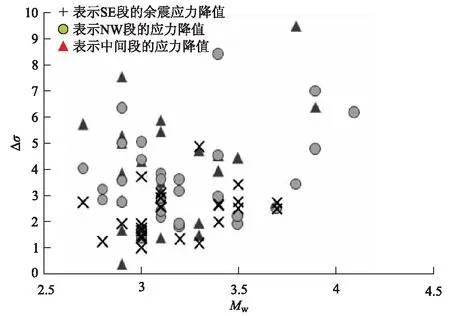

應力降表征地震發生瞬間錯動時位錯面上的應力變化,通過研究應力降可以了解到地震過程中的應力釋放水平。關于應力降與地震強度之間的關系存在很多爭議,Abercrombie[6]、All-mann和Hardebeck等[2、3]認為應力降與地震大小沒有關系,ML1~3級之間地震的應力降基本沒有變化;Mayeda[7]、Mori[8]、Giuseppina Tusa等[7、8、9]認為應力降與地震矩之間存在一定關系;還有一些地震工作者[10-12]認為應力降與地震震級的關系比較復雜,且對應不同類型的地震有不同的關系。

表1 震源參數列表

續表1

序號年-月-日時:分震級/MLOmeg|/μmFc/Hz地震矩/(N·m)矩震級應力降/MPa震源尺度/m642017-08-1919:523.952.1024.2041.85E+143.42.714310.022632017-08-1703:0634.1619.8621.48E+132.72.797132.178652017-08-2304:453.414.1077.1045.01E+133.13.544183.496662017-08-2606:313.16.7285.5172.39E+132.81.292236.255672017-08-2708:583.951.8546.1451.84E+143.48.432212.129682017-08-2803:023.413.9828.2464.96E+133.15.495158.076692017-09-0601:573.844.7095.0241.59E+143.43.973259.474702017-09-0610:043.412.1815.6194.32E+1331.515231.97712017-09-0712:153.941.0244.1411.46E+143.42.041314.804722017-09-0923:583.418.3397.726.51E+133.15.914168.842732017-09-1303:313.416.9986.7346.03E+133.13.638193.563742017-09-1307:593.736.8154.2621.31E+143.31.998305.836752017-09-1823:373.414.5075.6215.15E+133.12.205231.915762017-10-0503:183.839.1025.5041.39E+143.44.569236.835772017-10-0618:254.4178.8954.2336.35E+143.89.513307.903782017-10-1411:023.725.0625.6818.89E+133.23.221229.43792017-11-0705:314.7267.7533.359.50E+143.97.058389.056802017-11-1713:443.416.3385.9855.80E+133.12.455217.776812017-11-2920:523.516.6626.3315.91E+133.12.963205.902

九寨溝M7.0主震及其余震主要分布在東昆侖斷裂帶和龍門山斷裂帶的交匯區域,地質構造十分復雜,區域地震活動頻繁,歷史上發生過多次中強地震,且震區附近存在多條已知的活動斷裂帶,包括塔藏斷裂(參見圖2中的F1)、岷江斷裂(參見圖2中的F2)和虎牙斷裂(參見圖2中的F3)等。圖2是九寨溝3.0≤ML≤5.0余震應力降分布圖,從其空間分布上可以看出,這些余震應力降存在明顯分段特征。為更進一步研究九寨溝余震應力降空間活動特征,我們將整個余震帶分成了三段,線段AA'以南段的余震帶為“SE段”。線段BB'以北的余震帶為“NW段”,AA'與BB'之間的余震帶為“中間段或中段”。圖3是應力降Δσ與矩震級MW關系圖,由圖可知,應力降值分布離散,沒有明顯的線性關系。該圖中,SE段余震應力降值的分布范圍為1.0~5.0 MPa,應力降水平相對較低;NW段余震應力降值的分布范圍為0.5~10.0 MPa,展布較廣,應力降水平相對較高;中間段余震應力降值的分布范圍為1.7~8.5 MPa。這種高應力降余震比較集中地分布在NW段和中段的現象,說明發震區NW段和中段地殼介質較SE段承受了更高的外加剪應力,即NW段和中間段應該是中強余震的潛在危險區。

圖2 九寨溝中小余震應力降分布圖

圖3 應力降與矩震級MW關系圖

2.3 地震矩M0、矩震級MW與近震震級ML 之間的關系

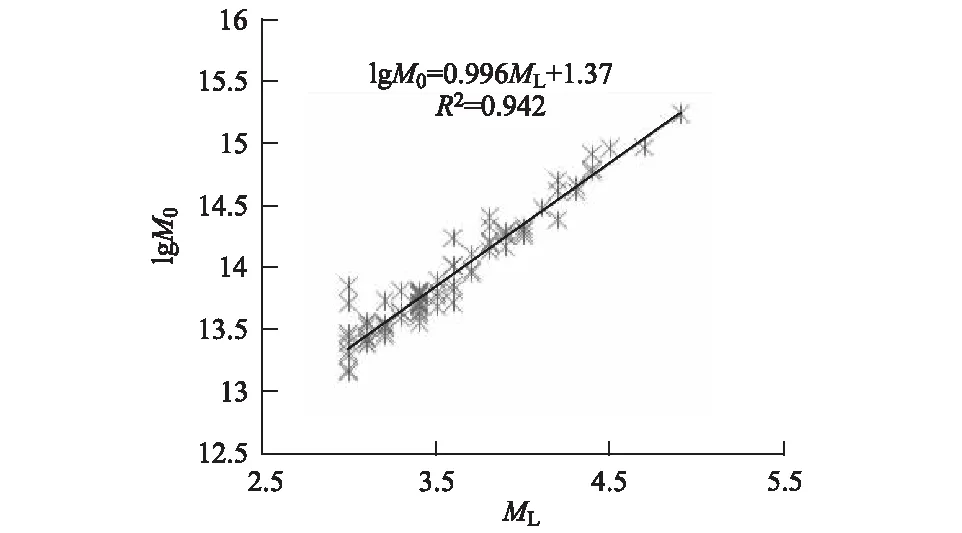

地震矩是一個描述地震發生時力學強度的物理量(類似于力矩的概念),它由地震斷層的破裂面積、平均錯動量及巖石的剪切模量的乘積來確定。它是反映了震源區不可恢復的非彈性形變的量度,是對斷層滑動引起的地震強度的直接測量,它由地震波振幅的低頻成分的大小決定,反映出震源處地震破裂的大小。斷層破裂的面積越大,則地震激發的長周期地震波能量就越大;且從基巖上記錄得到的地震矩會小于從沉積層上記錄得到的地震矩。由圖4可知,lgM0與ML震級之間存在線性關系,即ML震級越大,則lgM0值越大。本研究采用最小二乘法擬合出地震矩的對數lgM0與近震震級ML之間的關系式為lgM0=0.996ML+10.37,因為圖4中擬合的R2>0.94,lgM0與ML的線性特征明顯,擬合直線能夠以大于94%地解釋研究范圍實測數據,具有很好的一般性特征,所以上述關系式可以作為標準曲線用于兩者之間的轉換式。

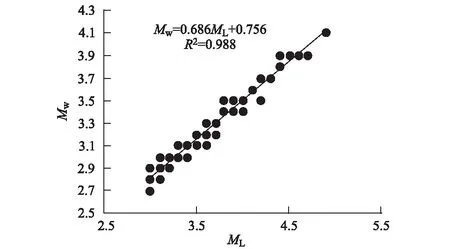

矩震級是一個真實反映了地震錯動大小的物理量,可以通過地震波譜的綜合反演求得,或也可以通過地震的破裂特征(地震斷層規模、震源深度、錯動量及巖石力學性質等)求得。從圖5和表1中可以看出,矩震級MW與近震震級ML之間存在一定的線性關系,即ML震級越大,則MW震級也就越大。采用最小二乘法擬合矩震級MW與近震震級ML之間的關系式為MW=0.686ML+0.756。因為圖5中擬合的R2>0.98,MW與ML的線性特征非常明顯,擬合直線能夠以大于98%地解釋研究范圍實測數據,所以上述關系式可以作為標準曲線用于兩者之間的轉換式。

圖4 地震矩M0與近震震級ML關系

圖5 矩震級MW與近震震級ML關系

2.4 拐角頻率、震源尺度與矩震級MW之間的關系

從表1可以看出,九寨溝81次余震的拐角頻率在2.0~13 Hz之間,震源破裂半徑大致在100~600 m之間。據統計,一般是矩震級越大,拐角頻率會越小,其震源破裂尺度會越大。

3 結論

本研究采用均勻包圍九寨溝震區的11個固定臺站,對3.0≤ML≤5.0余震進行震源譜波形反演,計算出81次余震的震源參數。綜上所述,得出以下幾點結論:九寨溝余震應力降存在分段特征,SE段應力降值分布范圍為1.0~5.0 MPa;NW段應力降值分布范圍為0.5~10.0 MPa;中段應力降值分布范圍為1.7~8.5 MPa。高應力降余震比較集中地分布在NW段和中段的現象,說明發震區NW段和中段地殼介質較SE段承受了更高的外加剪應力,即NW段和中段應該是中強余震的潛在危險區;地震矩對數lgM0與近震震級ML之間存在線性關系,關系式為lgM0=0.996ML+10.37;矩震級MW與近震震級ML之間存在明顯的線性關系,關系式為MW=0.686ML+0.756;矩震級越大,拐角頻率越小,震源破裂尺度越大。

[1] Shearer P M,Prieto G A,Hauksson E.Comprehensive ananlysis of earthquake source spectra in sourthern California. J Geophys Res,2006,111,B06303,doi:10.1029/2005JB003979.

[2]Allmann B P,Shearer P M. Spatial and temporal stress drop variations in small earthquakes near Parkfield,California.J Geophys Res, 2007,112112,B04305,doi:10. 1029 /2006JB004395.

[3]Hardebeck J L,Allegra A.Earthquake stress drops and inferred fault strength on the Hayward fault,East San Francisco Bay,California.Bull.Seism.Soc.Am.,2009,99(3):1801-1814.

[4]Brune J N.Tectonic stress and the spectra of seismic waves from earthquakes .J.Geophys.Res.,1970,75:4997-5009.

[5]吳微微, 蘇金蓉, 魏婭玲, 等. 四川地區介質衰減、場地響應與震級測定的討論[J]. 地震地質, 2016, 38(4):1005-1018.

[6]Abercrombie R E.Earthquake source scaling relationships from 1 to 5MLusing seismograms recorded at 2.5 km depth[J].J.Geophys.Res.,1995,100:24015-24036.

[7]Mayeda K,Walter W R.Moment,energy,stress drop,and source spectra of western United States earthquake from regional coda envelopes[J]. J. Geophys. Res,1996,101:11195-11208.

[8]Mori J,Abercrombie R E,Kanamori H.Stress drops and rediated energies of the Northridge aftershocks[J].J.Geophys. Res.,2003,108,10. 1029 /200JB000474.

[9]Tusa G,Gresta S.Frequency dependent atenuation of P waves and estimation of earthquake. Source Parameters in Southeastern Sicily, Italy,Bull[J]. Seism.Soc.Am,2008,98( 6) :2772-2794.

[10] 朱傳鎮,傅昌紅,容珍貴,等.海城地震前后微震震源參數與介質品質因子.地球物理學報,1977,20(3):222-231.

[11] 華衛,陳章立,鄭斯華. 2008年汶川8.0級地震序列震源參數分段特征的研究[J]. 地球物理學報,2009,52(2):365-371.

[12] 趙翠萍,陳章立,華衛,等. 中國大陸主要地震活動區中小地震震源參數研究[J].地球物理學報,2011,54(6):1478-1489.