三次8級以上大地震的余震活動特征分析*

史海霞,孟令媛,劉 杰,李智超

(中國地震臺網中心,北京100045)

0 引言

近年來全球發生多次8級以上巨大地震,造成了嚴重的人員傷亡和巨大的財產損失。研究顯示,大震后短期內余震密集活動,極易引起重大次生災害,其中由強余震造成的人員傷亡和經濟損失所占比重較大,有時甚至超過主震。以1990年青海共和7.0級地震為例,主震造成的直接經濟損失為2.7億多元,而震后7次強余震造成的經濟損失就接近3.5億元 (張啟勝等,1999)。因此,大地震后的趨勢判定及強余震預測對震后救援部署至關重要。

余震序列的活動特征主要包括余震序列的時間演化、空間展布和強度起伏3個方面 (蔣海昆等,2007)。在余震頻次方面,1894年日本地震學家大森提出表征余震序列衰減快慢的大森公式,Utsu(1961)引入衰減系數P,將大森公式修改為:n(t)=K(t+c)-p,該式此后成為對余震序列頻次隨時間衰減規律的最好描述。有關余震空間分布特征,最早由Mogi(1968)發現了余震區范圍隨時間擴展的現象,Das和Aki(1977)提出“障礙體模式”來解釋余震區端部通常余震叢集,傅征祥(1981)指出余震通常集中在斷層的端部,且最大余震通常發生于此,Das和Henry(2003)指出主震導致斷層端部應力增長,形成高應力區。在余震序列強度方面,谷繼成等 (1979)對主余型地震序列提出了強余震的“等待時間”與主震發生時間遵從雙對數線性關系;王碧泉等 (1979)提出在M-lg t圖上余震活動呈現交替的高潮期和低潮期,稱為“準周期性”。但上述研究成果大多以6級中強地震序列的統計特征為基礎,針對8級以上巨大地震震例的研究成果較少。隨著全球臺網監測能力的不斷提高,近年來發生的幾次巨大地震的余震記錄相對比較完整,為研究其地震序列特征提供了可能。

本文以2004年12月26日印尼蘇門答臘MW9.0、2008年5月12日中國汶川MS8.0和2010年2月27日智利MW8.8大震為震例,研究震后一個月內余震序列的時、空、強演化特征,并著重分析強余震的活躍時段和發震地點。其中國外兩次大震的余震序列目錄采用USGS提供的全球地震目錄,2008年汶川地震的余震序列目錄采用中國地震臺網中心提供的目錄,3次地震序列均采用北京時間。

1 三次大地震相關背景及序列概況

2004年12月26日8時58分53秒,印尼蘇門答臘發生 MW9.0地震 (-3.3°N,95.98°W)。蘇門答臘地震地處于3個板塊交匯部位,構造活動劇烈,其中印度洋板塊以60~70 mm的速率向NNE向俯沖,澳大利亞板塊以(67±7)mm/a的速率向NE向移動 (馬宗晉,葉洪,2005)。依據全球矩張量震源機制解①http://www.globalcmt.org,蘇門答臘地震震源機制為逆沖型,斷層面走向329°,傾角8°,滑移角110°,為低角度逆斷層型地震。蘇門答臘地震為單側破裂,破裂由南向北傳播,余震區長約1 300 km(薛艷等,2005)。震后一個月內記錄到M≥5余震357次,其中6級以上余震21次,最大余震為震后第3小時發生的MW7.2地震。

2010年2月27日14時34分16秒,智利(35.8°S,72.7°E)發生MW8.8地震。智利地震位于納斯卡板塊和南美板塊交匯處的消減帶上,納斯卡板塊相對南美板塊的擠壓速率約80 mm/a②http://www.ceic.ac.cn。依據USGS的矩張量震源機制解,智利地震震源機制為逆沖型,斷層面走向為16°,傾角14°,滑動角104°,破裂面較為平緩 (任俊杰,周娜,2010)。智利地震為雙側破裂,余震區長度超過650 km。智利地震后一個月內記錄到5級以上余震222次,其中6級余震18次,最大余震為震后第2小時發生的MW6.9地震和第13天發生的MW6.9地震。

2008年5月12日14時28分4秒,中國汶川(31°N,103.4°E)發生MS8.0地震。汶川地震位于青藏塊體東緣龍門山斷裂上,青藏塊體受印度板塊擠壓,以50 mm/a的速度向東運動,汶川地震正是青藏塊體東緣龍門山逆沖推覆體向東南方向推擠作用的結果 (田勤儉等,2009)。汶川地震震源機制是逆沖兼右旋走滑型,北段強余震震源機制基本以右旋走滑為主 (張勇等,2008),依據鄭勇等 (2009)的研究結果:主震斷層面走向231°,傾角35°,滑動角138°。汶川地震為單側破裂,余震區長約330 km,震后1個月內記錄到4級以上余震175次,其中5級地震28次,6級地震5次,最大余震為震后第14天發生的青川MS6.4地震 (薛艷等,2009)。

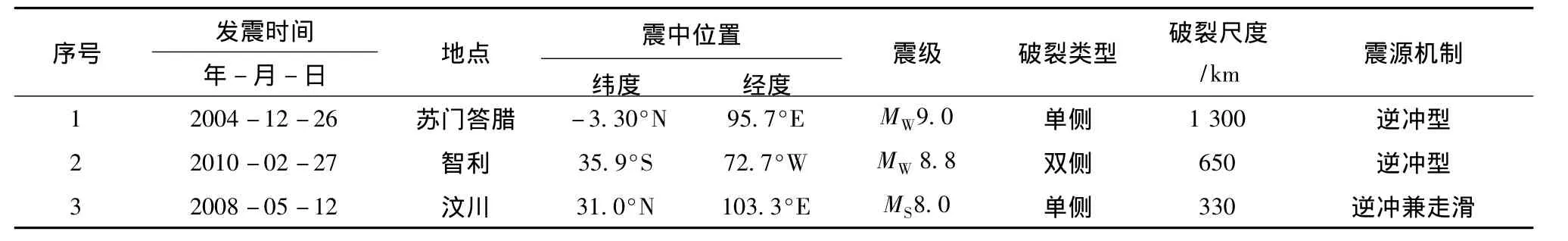

3次大地震的相關震源參數見表1。圖1為3次地震一個月內的余震震中分布和G-R關系圖,圖中主震用紅色圓圈表示,余震用黃色圓圈表示,白色箭頭線表示下文中強余震遷移D-t圖計算采用的投影線,方形為坐標原點,箭頭表示遷移方向。圖1a-2、b-2、c-2利用G-R關系給出3次余震序列完整性目錄的最低震級下限,其中蘇門答臘地震、智利地震、汶川地震的余震序列完整性目錄最低震級下限分別為MW4.5,MW5.0,MS2.0。

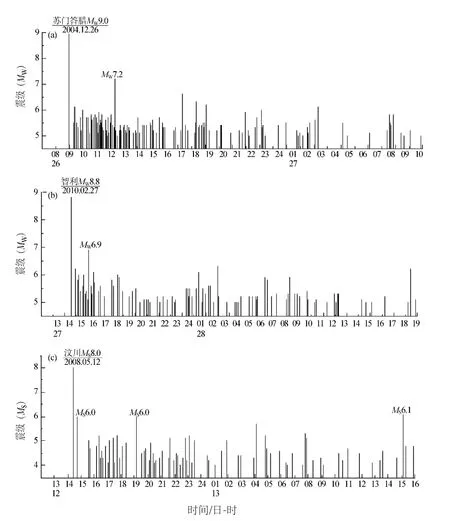

表1 3次大地震的震源參數列表Tab.1 List of source parameters of three specific earthquakes

2 3次大地震的余震序列特征分析

研究強余震活動特征,需對強余震的震級下限進行約定。考慮到研究對象為巨大地震的特殊性,參考余震序列完整性目錄的最低震級下限,蘇門答臘MW9.0、智利MW8.8、汶川MS8.0地震的余震統計起始震級分別為 MW5.0,MW5.0,MS4.0;序列中強余震震級下限主要結合前人經驗給出,傅征祥 (1982)在研究6、7級地震序列時,定義與主震震級差小于1.7的地震為強余震;周翠英等 (1997)在對7級以上強震序列研究時,則定義強余震的震級下限為ML5.0,因此蘇門答臘、智利和汶川3次大地震強余震序列的震級下限分別定義為MW6.0,MW6.0,MS5.0。需要說明的是余震“密集活動”、“平靜時段”等是一個相對于某一時間段的概念表達,如震后24 h相對平靜時段的余震強度和頻次也遠高于震后15 d密集活躍時段的強度和頻次。

研究目的是為震后趨勢判定提供依據,通過對蘇門答臘、智利、汶川3次大地震余震序列特征按照震后24 h、15 d、30 d三個時段強余震活動的統計特征進行分析,尋找一些共性特征。如強余震起伏往往伴隨著余震活動的相對密集—平靜現象,郭大慶等 (1998)提出序列前期的余震活動密集—平靜特征可以作為強余震預報較好的依據。由于地震所處的地質構造環境不同,能量積累方式存在差異,其強余震的起伏也具有“個性”特點。

2.1 震后24 h內強余震起伏特征

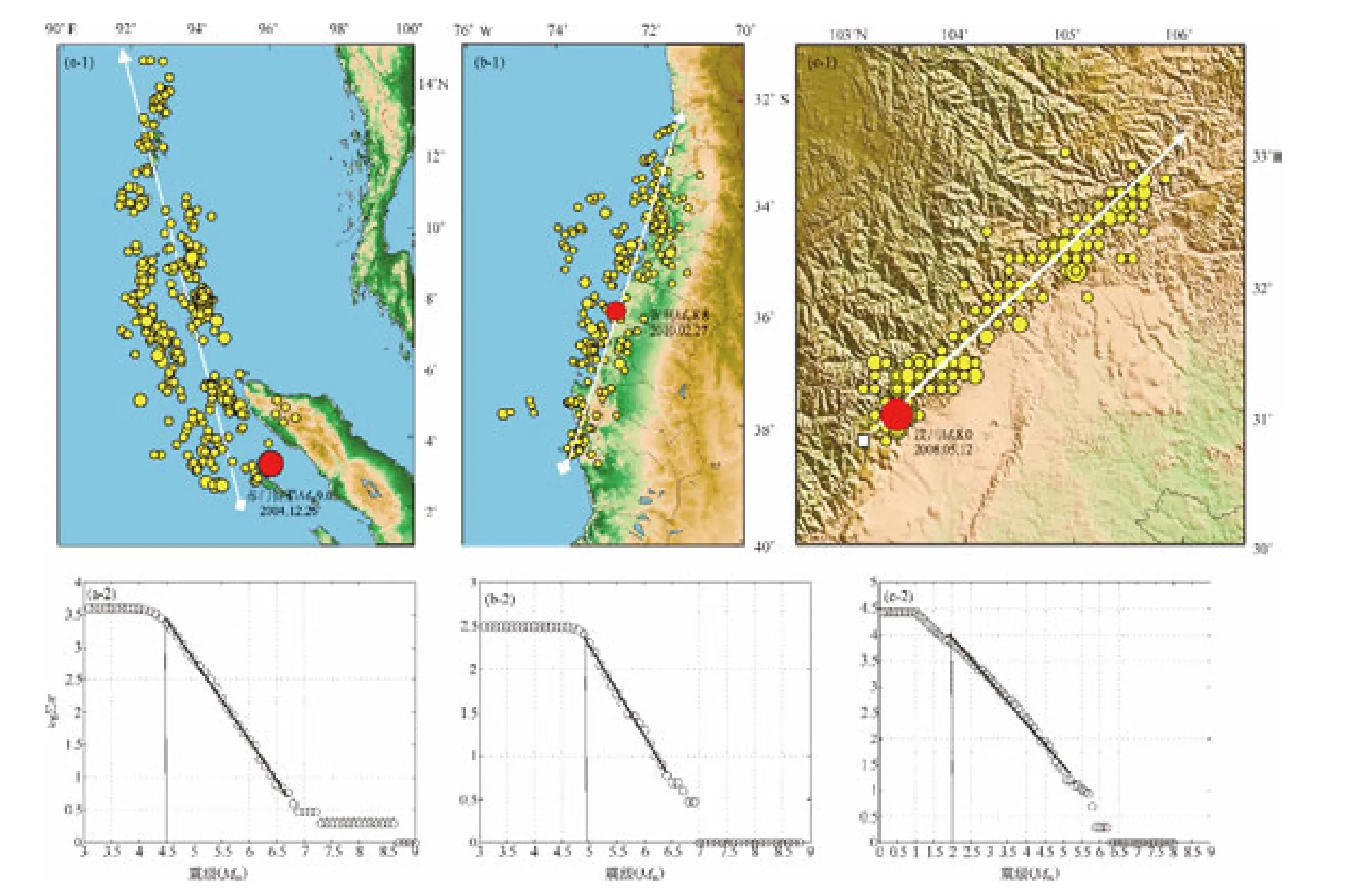

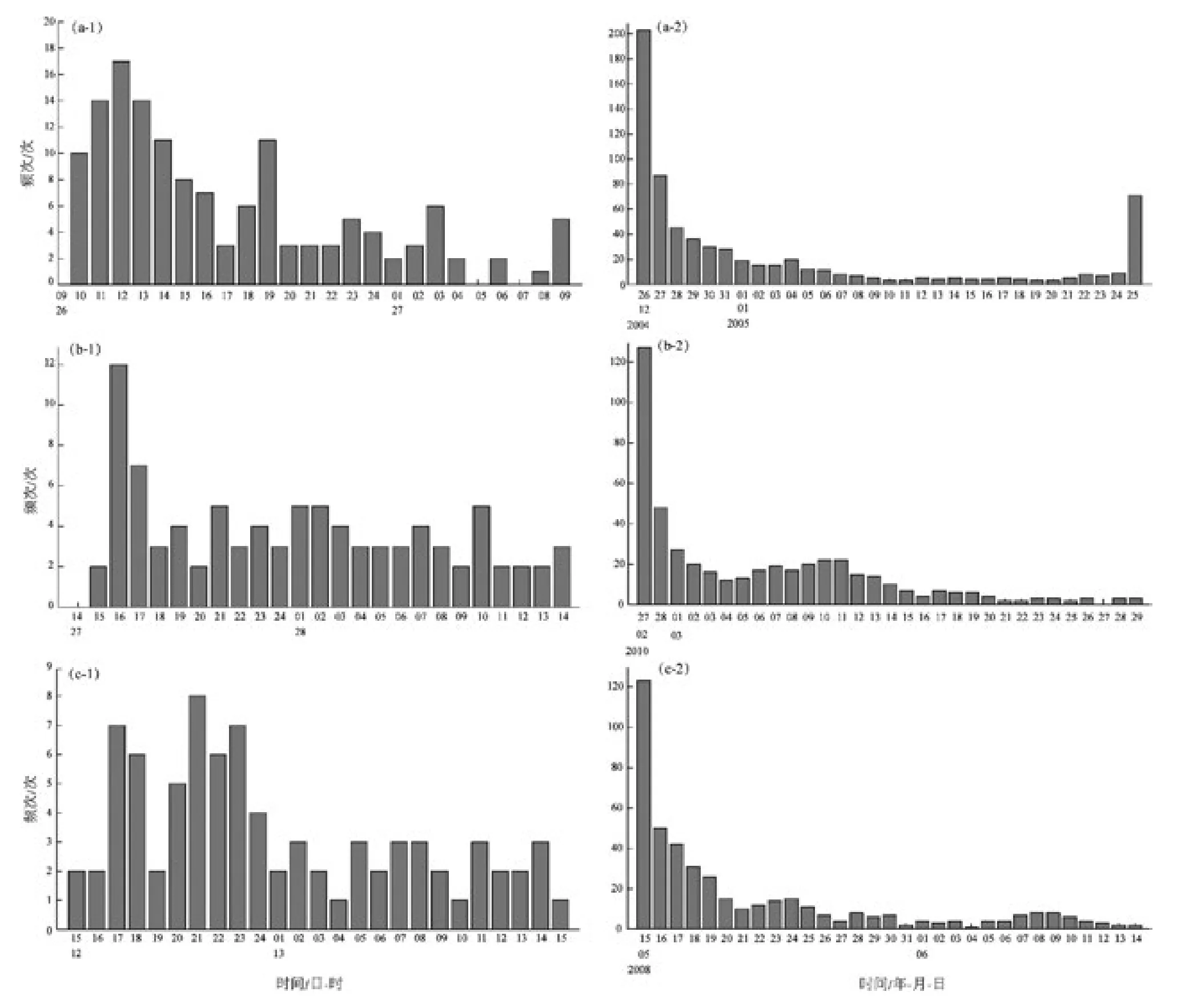

圖2給出震后前24 h內表征余震強度起伏序列M-t圖,由圖可以看出,3次巨大地震后強余震活動均存在多叢起伏活躍現象,其中震后10 h余震頻次最為密集,有多次強余震發生,特別是第1~4小時,甚至有發生最大余震的可能;震后第9~12小時可能出現第二叢強余震起伏 (一般持續2 h左右);余震水平與前8 h相比相當或有所降低,沒有更大地震發生;第13~22小時出現幾叢起伏活躍,余震強度明顯下降,降幅度約為0.5級。在第24小時左右,一般會出現一叢強余震起伏。此外,從余震頻次衰減的程度分析,震后第11~24小時的余震頻次迅速衰減,頻次相當于第1~10小時頻次的1/2~1/3(圖5a)。

圖1 3次大地震后一個月內余震震中分布圖及其對應的G-R圖Fig.1 Epicenter distribution and the corresponding G-R diagram of aftershock in a month after three earthquakes

圖2 3次大震后24 h內余震序列M-t圖Fig.2 M-t diagram of aftershock sequence within 24 hours after three earthquakes

除上述共性特征外,3次大地震后24 h內余震活動也存在差異,如蘇門答臘地震余震密集活動集中在震后第1~7小時,第3小時發生MW7.2強余震,為1個月內最大余震;第23小時的一叢起伏活動強度相對較低,甚至略低于“強余震”震級下限;蘇門答臘地震后24小時內余震頻次衰減快 (圖5a-1)。智利地震余震密集活動集中在震后第1~7小時,其中第2~3小時較為突出,第1.5小時發生MW6.9最大強余震,24 h內智利余震頻次衰減相對較緩 (圖5b-1)。汶川地震余震密集活動持續近10 h,第1~5小時發生2次MS6.0,余震頻次衰減緩慢 (圖5c-1);最為顯著的是接近第25 h出現一叢顯著活躍,余震強度甚至與震后10小時的水平相當。

2.2 震后30 d內的余震衰減及強余震活動特征

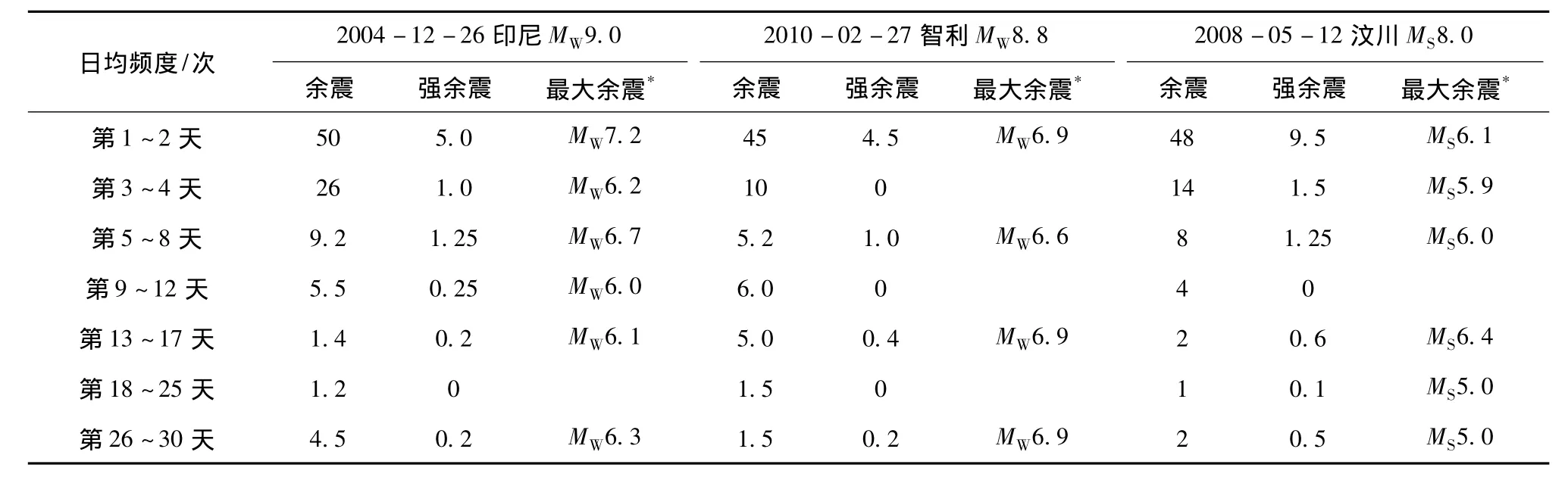

圖3分別給出了3次大震后15 d和30 d內余震序列的M-t圖,結合表2可以看出,震后一個月內強余震起伏活動存在4個時段,分別是:第1~4天,第5~8天、第13~17天,第26~30天。各時段特征顯著,第1~4天余震活動強度大、余震密集,且第1~2天強余震活動最強烈;第3~4天強余震頻次略有衰減,強度相對降低。第5~8天出現一叢較強的余震活躍,強度略低于震后前2天或與之相當;第9~12天為相對平靜時段,發生強余震可能性較小。第13~17天起伏強度較前一叢起伏有所增強,且有一個月內發生最大余震的可能,而第26~30天再次出現一叢強余震。具體來說,蘇門答臘地震震后第1天發生MW7.2地震(最大余震),第6~11天才出現顯著余震起伏,其強度與第1~4天相當 (震級強度最高達6.7級)。智利地震后第1天和第13天發生2次MW6.9地震 (最大余震),其中第5~6天出現顯著余震起伏。而汶川震后第1~2天和第4~8天余震起伏略低于“強余震”的震級,最大余震出現在震后第14天。

圖3 3次大震后15 d和30 d內余震序列M-T圖Fig.3 M-t diagram of aftershock sequences within 15 days and 30 days after three earthquakes

從平靜時間間隔分析 (對比圖3,圖4),每一叢強余震起伏前均有顯著平靜,且平靜時間會逐漸延長。震后第5~8天的強余震起伏之前平靜現象較為突出,平靜時間接近或超過之前相對平靜時間的2倍,甚至更多。從圖4分析,蘇門答臘、智利、汶川地震震后第13~17天起伏活躍前強余震平靜時間間隔分別為3 d、6 d、5 d,而第25~30天起伏前,平靜時間分別為14 d、12 d和10 d,這可能與主震破裂過程以及余震衰減速度有關。分析認為,30 d內出現的顯著平靜異常可作為新一叢強余震預測的依據,當強余震活動出現一次或多次接近之前最大平靜時間2倍時,需注意新一叢強余震活躍的起伏。

圖4 3次大震后15 d和30 d內余震序列時間間隔d T-t圖Fig.4 d T-t diagram of time interval of aftershock sequence within 15 days and 30 days after three earthquakes

表2 3次大震后一個月內余震序列起伏特征統計Tab.2 Statistical characteristics of aftershock sequence fluctuation within one month after three earthquakes

余震頻次作為余震時間演化和強度衰減的重要指標在大森公式中有明確的表達。圖5給出了3次地震震后24 h內的余震時均頻次和震后30 d內的余震日均頻次。結果顯示,震后30 d內余震頻次呈明顯的階梯式衰減特征,分別是:震后24 h以第1~8小時余震頻次最為密集,第9~24小時內余震頻次迅速衰減,減少為前8 h的1/3左右;震后30 d內余震頻次以第1~2日最為密集,第3~4天余震頻次減半,第5~8天的余震頻次再次減半;而第9~17天伴隨著一叢強余震活動,頻次衰減緩慢,甚至有明顯增加;第18~25天相對平靜時段余震日頻次處于10次以下;第26~30天的一叢起伏中余震頻次存在再次回升現象。

3次震例的余震頻次衰減速率差異表現在:蘇門答臘地震后余震頻次衰減初期較快,第9~17天起伏活動較弱,余震頻次偏低,而第26~30天余震頻次明顯回升;而智利地震后第9~14天余震起伏顯著,頻次回升明顯,而第26~30天余震頻次明顯回升,由此可見余震頻次與活躍起伏中強度有著密切的聯系。

2.3 震后30 d內強余震空間分布特征

圖6給出3次大震后24 h和30 d內余震遷移分布D-t圖,圖中用黑色實心圓標注了震后24 h、30 d內發生的最大余震為強余震,從時間尺度分析余震遷移有3個特征:(1)震后第1~3小時內余震基本分布至整個余震區,利用震后3 h左右的余震分布特征,可大致估計主震破裂方式和余震區范圍;蘇門答臘和智利地震后僅僅在2 h內5級余震已展布至整個余震區,汶川地震3 h內后余震區范圍沒有再擴展;(2)最大余震位于余震區“端部”的可能性較大;(3)震后30 d內的強余震震中遷移存在趨勢特征,主要表現在第1~4天強余震活動分布至整個余震區;在第5~17天的余震起伏中,主震附近相對平靜,強余震發生在余震區“端部”可能性大;第20~30天強余震遷回主震附近活動。

圖5 3次大震后24 h和30 d內余震序列頻次N-t圖Fig.5 N-t diagram of aftershock sequence frequency within 24 hours and 30 days after three earthquakes

圖6 三次大震后24 h和30 d內余震遷移分布D-t圖Fig.6 D-t diagram of aftershock sequence migration distribution within 24 hours and 30 days after three earthquakes

需要指出的是最大余震的遷移特征是一個相對概念,可作為趨勢特征進行分析。如蘇門答臘地震后最大余震震中位置自主震震中向北遷出約600 km,并沒有完全達到余震區北端,因此該特征“個性差異”較大,需對更多震例進行統計并深入研究。

3 主震與最大強余震的調制特征

有關余震序列特征的物理解釋是一直備受關注的問題,強余震的起伏活躍與固體潮的周期特征是否有一定聯系呢?本文利用固體潮對主震震后一個月內強余震起伏,特別是最大余震發生時段進行嘗試分析。固體潮有15 d固有周期,圖7給出了3次大震后一個月內地震所在區域的面應變固體潮理論值曲線。圖7中蘇門答臘地震主震和最大余震 (第1天發生7.2級)均發生在本地固體潮高峰值,智利主震和2次最大余震發生固體潮的相對高峰值,分別是震后24 h和第13 d,間隔一個固體潮周期。汶川主震接近本地固體潮的低值區,最大余震發生在主震后第14天,并和主震發震時間間隔一個固體潮周期,同樣位于相應低峰值區。綜合分析認為,巨大地震及其最大強余震發生的固體潮時段可能與地震的動力環境和破裂方式有關,大震后余震區處于極不穩定狀態,易受固體潮調制,而固體潮中15 d的周期可以較好解釋大震后第13~17天強余震活動水平較高,且可能發生最大余震的特征,第26~30天的強余震起伏則看作受第三個固體潮周期的影響。

依據上述結論推測在2015年4月25日尼泊爾MS8.1地震后,最大余震可能發生在震后第1~2天或第13~17天。依據中國地震臺網中心提供的余震序列目錄震后30 d發生3次7級以上余震,分別是4月25日MS7.0、4月26日MS7.1和5月12日MS7.5地震 (最大強余震,距離主震17 d)。這說明尼泊爾地區固體潮引力在該時段的調制作用顯著。

圖7 3次大地震發生前后面應變的固體潮理論值曲線Fig.7 Tidal theory curve of surface strain curve before and after three earthquakes

4 結論

通過對2004年12月26日印尼蘇門答臘MW9.0、2008年5月12日中國汶川MS8.0和2010年2月27日智利MW8.8三次大震研究,初步總結大地震后一個月內余震序列時空強演化特征特征,具體如下:

(1)從時間和強度分析,需特別關注的強余震起伏時段為:震后前10 h,第1~2天,第5~8天,第13~17天,第26~30天。其中第1~2天和第13~17天余震強度最大,有可能發生最大余震。強余震起伏,特別是最大強余震與面應變的固體潮在時間上存在調制相關性,解釋為大震后余震區處于極不穩定狀態,易受固體潮調制。同時固體潮的周期為15 d可以較好解釋大震后第13~17天強余震活動水平較高,且可能發生最大余震的特征,而第26~30天的強余震起伏可看作受新一輪固體潮周期的影響。

(2)從余震頻次衰減分析,震后24 h內前8 h余震頻次最為密集,第9~24小時余震迅速衰減,減少為前8 h的1/3左右。震后30 d內余震頻次隨余震起伏活躍呈現階梯式衰減,每一叢活躍的日均頻次為上一叢活躍的1/2~1/3。從平靜時間間隔分析認為每一叢強余震活躍前均出現相對平靜,平靜持續時間與后續活躍的強度和持續時間有一定的正相關性。當出現一次或多次接近之前2倍最大平靜時間,需注意新一叢強余震活躍出現。

(3)從余震遷移特征分析,認為震后第1~3小時內余震基本分布至整個余震區,利用震后3 h內的余震可估計余震區范圍;最大余震位于余震區端部的可能性較大;強余震震中遷移存在一定的趨勢特征,主要表現為第5~10天強余震遷移至余震區端部,第20~30天強余震趨于遷回主震震中附近。

需要指出的是,本文樣本量有限,且3次巨大地震均是逆沖型,其他破裂類型的地震序列是否滿足上述活動特征有待于進一步研究,但其結果對巨大地震震后趨勢分析可提供一定的參考依據。

傅征祥.1981.1978年5月18日海城6級地震前地震活動的某些特征[J].地震學報,3(2):118-125.

傅征祥.1982.強余震活動的持續時間[J].地震學報,4(4):389-394.

谷繼成,謝小碧,趙莉.1979.強余震的時間分布規律及其理論解釋[J].地球物理學報,22(1):32-46.

郭大慶,劉蒲雄,袁一凡,等.1998.地震現場工作大綱和技術指南[M].北京:地震出版社:32-41.

蔣海昆,傅征祥,劉杰,等.2007.中國大陸地震序列研究[M].北京:地震出版社:97-112.

馬宗晉,葉洪.2005.2004年12月26日蘇門答臘—安達曼大地震構造特征及地震海嘯災害[J].地學前緣,12(1):1-13.

任俊杰,周娜.2010.2010年智利大地震及歷史地震活動與地質構造背景[J].國際地震動態,375(3):1-7.

田勤儉,刁桂苓,郝平,等.2009.地震及余震破裂的地質構造特征[J].地震,29(1):141-148.

王碧泉,楊錦英,王春珍.1979.強余震的準周期性[J].地震學報,1(2):154-165.

薛艷,劉杰,梅世蓉,等.2009.2008年汶川MS8.0地震前地震活動異常特征[J].地震學報,31(6):606-619.

薛艷,劉杰,宋治平.2005.印尼蘇門答臘兩次巨大地震序列特征對比分析[J].國際地震動態,(10):1-8.

張啟勝,張敏,李東梅.1999.青海省共和7.0級大震及其強余震震害研究[J].西北地震學報,21(2):56-63.

張勇,馮萬鵬,許力生,等.2008.2008年汶川大地震的時空破裂過程[J].中國科學(D 輯),38(10):1186-1194.

鄭勇,馬宏生,呂堅,等.2009.汶川地震強余震(MS>5.6)的震源機制解及其與發震構造的關系[J].中國科學(D輯),39(4):413-426.

周翠英,王紅衛,王梅.1997.強余震持續時間的早期估計[J].中國地震,13(2):162-171.

Das.S.,Aki K..1977.Fault plane with barriers:A versatile earthquake model[J].J.Geophys.Res.,82:5658-5670.

Das.S.,Henry C..2003.Spatial relation between main earthquake slip its aftershock distribution[J].Reviews of Geophysics,41(3):1-23.

Mogi K.1968.Development of aftershock area of great earthquake[J].Bull.Earthq.Res.Ins.Univ.of Tokyo,46:175-203.

Utsu T.1961.A statistical study on the occurrence of aftershocks[J].Geophys.Mag,30:521-605.