雙歧桿菌乳桿菌三聯活菌片防治老年人抗生素相關性腹瀉的臨床觀察

目前, 世界范圍內的抗生素濫用現象十分普遍,此現象在中國尤其嚴重[1],導致了以抗生素相關性腹瀉(antibiotic-associated diarrhea, AAD)為主的一系列臨床癥狀,在老年人中尤為常見[2]。AAD是指在抗菌藥物使用后2 h至2個月期間發生的無法用其他原因解釋的腹瀉,為較常見的藥物不良反應。老年人組織器官生理性衰退,免疫功能降低,全身發生感染的概率增大,臨床使用抗生素的機會隨之增多。由于老年人器官儲備能力減低,耐藥性減弱,抗生素過度和不合理使用極易出現腸道功能紊亂而致AAD。本研究旨在觀察雙歧桿菌乳桿菌三聯活菌片(金雙歧)防治老年人AAD的臨床療效。

1 材料與方法

1.1 研究對象 2009年1月1日至2013年12月31日在我院住院的老年AAD病人90例,其中男67例,女23例,年齡65~95歲。住院抗生素使用原因:肺部感染78例,泌尿系感染12例。AAD符合2001年衛生部發布的《醫院感染診斷標準(試行)》的診斷標準[3]。入組標準:(1)抗生素使用前無腹瀉;(2)抗生素使用3 d內出現腹瀉,表現為大便≥3次/d,為黃色糊狀便或水樣便,伴或不伴有黏液,無血便;(3)可伴有腹痛、腹脹、低熱、食欲不振、惡心等癥狀。排除標準:既往有胃腸胰腺膽系手術者;惡性腫瘤、炎癥性腸病病人;合并嚴重心、肝、腎、肺功能不全者;合并急性心腦血管疾病者;對本研究藥物或同類藥物過敏者。治療期間不得應用其他治療AAD的藥物。本研究經我院倫理委員會批準,病人或家屬知情同意。

1.2 給藥方法 入選病人隨機分為治療組47例,對照組43例,對照組病人給予單純抗生素治療,治療組病人在抗生素治療基礎上加用金雙歧口服(4片/次,3次/d),療程均為10 d。治療10 d后發生AAD的病人腹瀉癥狀無改善可改用其他措施。

1.3 觀察指標 2組病人AAD發生率。

2 結果

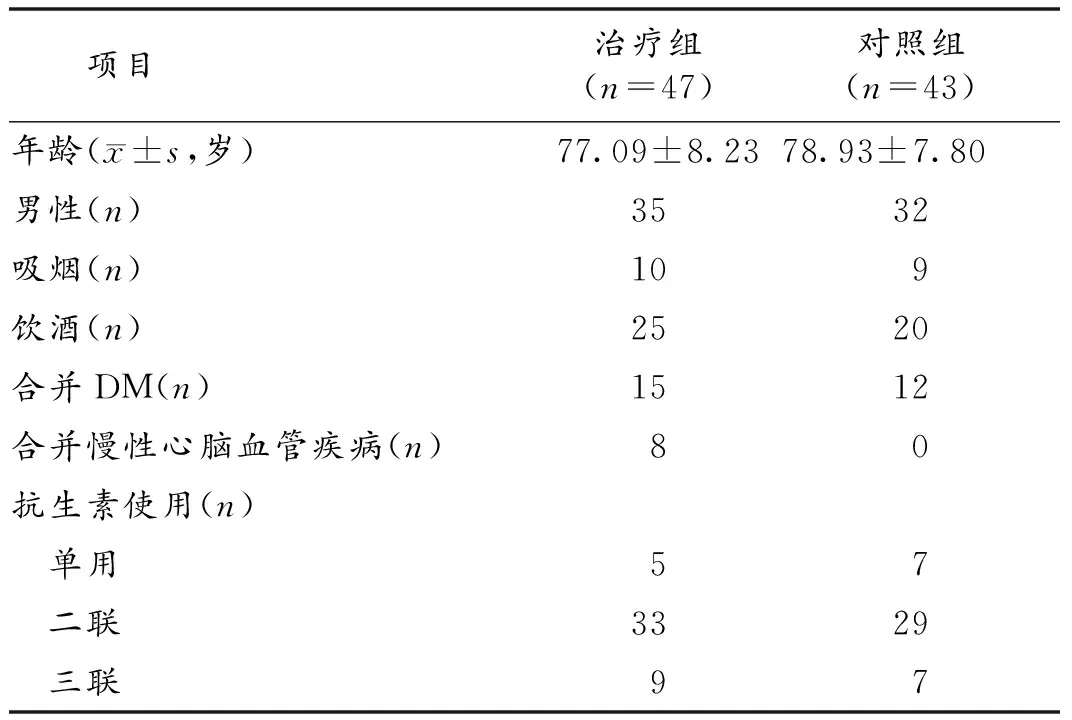

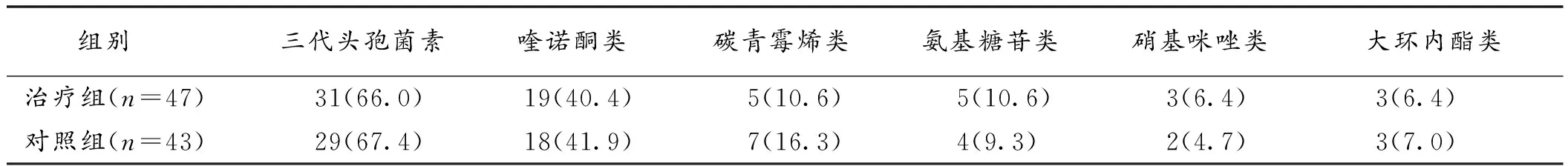

2.1 2組病人一般資料比較 2組病人在年齡、性別、吸煙、飲酒、合并癥、抗生素使用情況方面差異無統計學意義(P>0.05)。見表1,2。

2.2 2組病人AAD發生情況 治療組AAD的發生率為10.6%(5/47),對照組AAD發生率為30.2%(13/43),差異有統計學意義(χ2=5.388,P<0.05)。

表1 2組病人一般資料比較

2.3 2組病人耐受性比較 治療期間2組病人均未出現任何嚴重不良反應,耐受性良好。

3 討論

AAD是指應用抗菌藥物,特別是廣譜抗菌藥物導致腸道菌群失調或非腸道寄生菌的大量繁殖而造成的腹瀉,發病率約為3%~60%。相關危險因素包括抗生素使用時間長,聯合使用廣譜抗生素種類多,廣譜抗生素使用的級別高,年齡大、患基礎疾病多等。對于老年病人長期、大量應用廣譜抗生素更易發生AAD,也有研究觀察到靜脈聯合使用2種以上抗生素的老年人患AAD的概率高達27.66%。按病情程度不同可分為單純腹瀉、結腸炎、偽膜性結腸炎(死亡率高達15%~24%)。當抗菌藥物治療時間≥7 d時,發生AAD的概率可達到28.9%[4]。幾乎所有的抗菌藥物均有可能誘發AAD,相對頻率較高的依次為第三代頭孢菌素、碳青霉烯類和克林霉素,尤其是抗厭氧菌類的抗生素如硝唑類。

本病的發生主要是抗生素破壞了腸內菌群的自然生態平衡,導致腸道菌群紊亂,即生理性細菌明顯減少,而需氧性及兼性厭氧菌數量增加。而益生菌能調節腸道微生態,調整菌群比例,降低AAD發生的概率[5]。益生菌制劑通過改進腸道屏障功能和免疫刺激作用來健全保護機制,通過合適的、恰當的免疫反應(免疫調節和免疫耐受)來維護宿主健康。常用益生菌包括:雙歧桿菌、乳桿菌、嗜熱鏈球菌、酵母菌等的制劑[6]。臨床有大量的研究證實,在使用抗生素的同時服用益生菌,可以有效地降低成人AAD的發生率[7]。Varughese等[8]報道使用益生菌能使發生AAD的風險從28.5%降至11.9%,雙歧桿菌、嗜熱鏈球菌、乳桿菌、蠟樣芽孢桿菌、屎腸球菌、布拉酵母菌等被研究證實能預防AAD。

金雙歧含長型雙歧桿菌、保加利亞乳桿菌和嗜熱鏈球菌,均為健康人腸道正常菌群,直接補充人體正常生理細菌,調整腸道菌群平衡,抑制并清除對人具有潛在危害的細菌。目前金雙歧廣泛應用于兒童腹瀉,安全性高[9],對肝腎功能不全及高齡病人無需調整劑量,針對老年病人臨床應用更為方便、安全。本研究顯示在臨床應用抗生素治療的同時聯用金雙歧口服對老年人AAD防治有效,且治療前后未發現明顯不良反應,提示金雙歧可作為預防和治療老年人AAD的主要首選藥物。

綜上所述,臨床住院病人中AAD的發生率較高,尤其是老年人,臨床要根據抗菌藥物臨床應用指導原則,合理規范的使用抗生素,預防性使用雙歧桿菌乳桿菌三聯活菌片,避免或降低AAD的發病率。

表2 2組使用抗生素情況(n,%)

[參考文獻]

[1] Currie J, Lin W, Zhang W. Patient knowledge and antibiotic abuse: Evidence from an audit study in China[J]. J Health Econ, 2011, 30(5): 933-949.

[2] 陳萍,劉丁,王豪,等. 重危患者抗生素相關性腹瀉流行病學及臨床分析[J].中國抗生素雜志,2011,36(10):790-792.

[3] 中華人民共和國衛生部.醫院感染診斷標準(試行)[J].中華醫學雜志,2001,81(5):314-320.

[4] 馬淑,王俠. 抗生素相關性腹瀉相關因素分析[J]. 中國誤診學雜志,2009, 9(17): 4075-4076.

[5] Avadhani A, Miley H. Probiotics for prevention of antibiotic-associated diarrhea and Clostridium difficile-associated disease in hospitalized adults-a meta-analysis[J]. J Am Acad Nurse Pract, 2011, 23(6):269-274.

[6] 劉瑾,劉吉勇. 腸道微生態系統與抗生素相關性腹瀉[J].山東醫藥,2011,51(35):102-103.

[7] 楊云生,閔敏.抗生素相關性腹瀉診斷與治療[J].中國實用內科雜志,2011,31(6):478-480.

[8] Varughese CA, Vakil NH, Phillips KM. Antibiotic-associated diarrhea: a refresher on causes and possible prevention with probiotics[J]. J Pharm Pract, 2013, 26(5):476-482.

[9] 吳曉豐. 微生態制劑對新生兒抗生素相關性腹瀉的影響[J]. 中國醫學創新, 2013,1(5): 23.