《文獻通考·經籍考》文獻的輯錄方法與統計分析

連 凡

(武漢大學 哲學學院, 湖北 武漢 430072)

關于《經籍考》的著錄內容(總敘、小序、小計、書目與解題)的文獻來源,馬端臨在其《文獻通考·自序》中做了如下交待:

高路明指出:“《經籍考》所著錄之書,是根據漢隋唐宋四代史志目錄‘列其目’;其存于近世可考者,則書目下有提要。提要來自‘諸家書目所評’,主要是宋代的官修、私修提要目錄,如《崇文總目》、《國史藝文志》、《郡齋讀書志》、《直齋書錄解題》。除此之外,還旁搜史傳、文集、雜說、詩話等各種典籍,凡涉及著作之本末,考訂其流傳真偽、文理純駁者,俱輯錄,作為提要,列于書目之下。”[2]161雷曉慶將其歸納為四個方面:歷代公私書目;史書的列傳及唐宋時代的文集、詩話、雜家筆記;序跋;諸儒之議論,時人之語錄。[3]劉石玉的分析更加細致,指出《經籍考》提要的輯錄資料,從史源上可分為:全錄有關舊目之解題,移錄原書序跋,征引作者之正史本傳,采擇諸儒之議論,搜集文史筆記之記述,摭拾書信、題辭之有關文字,其他相關資料;從取材的范圍又可分為:不同之作者,不同之時代,不同之著作體裁, 不同之學術派別;從提要撰寫者的角度分:全部自撰(凡二十五部),自撰與征引相結合(凡三十五部),全部引錄成文(此類最多)。[4]其歸納大體符合《經籍考》輯錄文獻的實際情況。

如上所述,目前學者對于《經籍考》輯錄文獻的范圍和類別是大體清楚的,但迄今為止還沒有人對《經籍考》中究竟引用了多少條文獻資料(在本文中以文獻出處為單位計數)做出一個較為準確的定量統計,并進而分析其所輯錄文獻種類、分布及其學術意義(定性分析)。這主要是因為《經籍考》涉及的文獻眾多且情況復雜所致。雖然馬端臨在其輯錄之解題前一般冠以出處的簡要說明,如“本傳”(指正史中傳記)、“陳氏曰”(陳振孫)、“巽巖李氏曰”(李燾)、“水心葉氏曰”(葉適)、“朱子曰”(朱熹)等等,好像很容易確定文獻的出處和計算輯錄的條數,實則不然。除去一些錯誤和張冠李戴不說,其出處一般只稱某氏、或其字、號,著者具體姓名尚需查對。同時一般也不注明出自哪部著作,如同樣是“朱子曰”,可能出自《朱子語錄》或《晦庵集》或朱熹別的著作;更不知其所據之版本,如同樣引用柳宗元的文集,可能來自宋代童宗說注《注釋音辯柳集》,也有一些來自宋代魏仲舉注《河東先生集》,同樣沒有注明,需要查考。所以說《經籍考》乃至整部《文獻通考》的出處注明都比較模糊,一般需要查考、核對,甚至結合其他相關文獻進行考證,如《經籍考》著錄的“周氏《涉筆》”[5],才能弄清楚其材料來源,這在一定程度上影響了其使用與研究。這也是作為輯錄體開山之作的《文獻通考》所難以避免的粗疏之處。[6]對比同為輯錄體而體例完善、后出轉精的清代學者孫詒讓的《溫州經籍考》可以看得更清楚。

一、輯錄文獻的剪裁方法

輯錄體的編纂體例無疑是《經籍考》的研究焦點,自從王重民先生給予命名后,關注與研究的人很多,幾乎所有與《經籍考》相關的文章和專著都會提及,相關研究主要論及輯錄體的起源、特征及其影響、意義及其價值等方面。諸家論著中的深度挖掘和外延疏理頗富啟發意義,但也并非題無剩義。筆者在整理研究的過程中,從史源學的全文分析入手,首先將《經籍考》中所有材料都找到出處(一般追溯至宋元之前),發現《經籍考》在書目下的一條解題往往由多條合并而成,如一條“朱子曰”下的具體內容可能是由來自《朱子語類》或《晦庵集》或朱熹的其他著作中的文字合并而成。這樣的情況很普遍。往往看上去語氣、意義連貫的一段話里可能包含了多個來源、不同層面的文獻。經過馬氏獨具匠心的剪裁之后讀起來似乎是一個整體,可見其編輯加工之天衣無縫。筆者將其輯錄文獻的剪裁方法歸納為“多條合并”、“數書一錄”與“省并解題”三種情況,并在下文按出處名稱統計引文條數時綜合考慮這些情況。

(一)“多條合并”

所謂“多條合并”是指馬端臨在輯錄解題時往往以撰者(如朱子)或書名(如《朱子語錄》)為出處單位將來自某人或某書的不同文字段落輯錄合并到一條解題之下。為了將其引文的次數計算精確,筆者在統計時首先將“多條合并”的解題依其來源分開為若干段落,每一段落都算一條引文。最典型的例子莫過于《經籍考》中輯錄的大量《朱子語錄》(《朱子語類》的前身)中的段落。《朱子語錄》系宋代理學集大成者朱熹平時講授之語,由諸弟子分別記錄成集。后來黎靖德將這些由朱熹弟子記錄編纂的各種《朱子語錄》匯集整理并分類而成《朱子語類》,同時在每一段落之下都簡要注明了該條記錄之人(朱熹弟子)。由此將《經籍考》中輯錄的《朱子語錄》與今本《朱子語類》對照分析,可知《經籍考》中輯錄的冠以“《朱子語錄》”的一個段落往往是多人所記相關內容合并而成。如《經籍考》卷十一經部論語類著錄有“《論語集注》十卷”,其下輯錄了出處為“《朱子語錄》曰”的一段實際包括七個來源不同的段落,[7]286-287其文字及其在《朱子語類》中的來源依次是:

《朱子語錄》曰:《集注》如秤上秤來無異,不高些,不低些。如看得透,存養熟,甚生氣質。(今見于《朱子語類》卷第十九《論語一·語孟綱領》中朱熹門人友仁所記。)

《集注》添一字不得,減一字不得。(今見于《朱子語類》卷第十九《論語一·語孟綱領》中朱熹門人名節者所記。)

看《集注》時不可遺了緊要字,蓋解中有極散緩者,有緩急之間者,有極緊要者。某下一字時,直是秤等輕重,方敢寫出。(今見于《朱子語類》卷第十一《學五·讀書法下》中門人方子所記。)

《集注》乃《集義》之精髓。(今見于《朱子語類》卷第十九《論語一·語孟綱領》中門人道夫所記。)

問:“《集注》引前輩之說,而增損改易本文,其意如何?”曰:“其說有病,不欲更就下面安注腳。”(今見于《朱子語類》卷第十九《論語一·語孟綱領》中門人名節者所記。)

問:“《集注》中有兩存,何者為長?”曰:“使某見得長底時,豈復存其短底?只為二說皆通,故并存之。然必有一說合圣人之本,但不可知耳。”復曰:“大率兩說,前一說勝。”(今見于《朱子語類》卷第十九《論語一·語孟綱領》中門人拱壽所記。)

《集注》,某自三十歲便下工夫,到而今改猶未了。不是草草看者。(今見于《朱子語類》卷第一百一十六《朱子十三·訓門人四》。)

可見以上七條分別來自《朱子語錄》中不同門人所記的不同段落,馬端臨在輯錄時將其合并成一個段落,置于出處“《朱子語錄》曰”之下。《經籍考》中引用《朱子語錄》的段落幾乎都是合并多條而成,筆者將每一條都算作引用了一次朱熹的《朱子語錄》。如此例便算引用了朱熹之言論7次。

“多條合并”主要是針對《直齋書錄解題》(簡稱《直齋》)與《郡齋讀書志》(簡稱《郡齋》)之外的書籍,只是解題文字的合并,而下文將要論述的“數書一錄”則是因合并《直齋》或《郡齋》中的相關書目為《經籍考》中的一條書目,從而將相應的解題也合并到了一起。

(二)“數書一錄”

所謂“數書一錄”,就是馬端臨在輯錄《直齋》或《郡齋》等書目時合并書目及其解題的情況。如《經籍考》卷24史部傳記類著錄有“《金人背盟錄》七卷,《圍城雜記》一卷,《避戎夜話》一卷,《金國行程》十卷,《南歸錄》一卷,《朝野僉言》一卷”,其下輯錄《郡齋》卷6史部雜史類著錄的“《金人背盟錄》七卷,《圍城雜記》一卷,《避戎夜話》一卷,《金國行程》十卷,《南歸錄》一卷,《朝野僉言》一卷”之解題,可知此條系據《郡齋》著錄。其下又引《直齋》卷5史部雜史類“《朝野僉言》二卷”、“《南歸錄》一卷”與“《避戎夜話》一卷”三條之解題,馬氏將其合并成一段[7]580,分開則是:

陳氏曰:《朝野僉言》,不著名氏。有序,建炎元年八月。《系年錄》稱夏少曾,未詳何人。

《避戎夜話》,吳興石茂良太初撰。

這種情況都必須斷開,并且算引用陳振孫及其《直齋》共3次,而不是以馬氏只題了一個“陳氏曰”而只算一次。類似的情況在《經籍考》中引用其他書籍時還有不少。筆者在全文統計分析時將其一一斷開并重新計算輯錄條數。

(三)“省并解題”

此外,《經籍考》中輯錄書目文獻時(主要是《直齋》和《郡齋》),還存在不少省并解題內容的現象,這種情況和上文所舉合并《直齋》之“《朝野僉言》二卷”、“《南歸錄》一卷”與“《避戎夜話》一卷”三條之解題類似,只是合并時對解題文字進行了刪并,從字面上看好像只引了《直齋》或《郡齋》之一條解題,但是其書目沒有省并,其解題經過仔細分析仍然可以查出是合并多條解題而成的。

如《經籍考》卷24史部傳記類著錄有“《汴都記》一卷,《靖康野錄》一卷,《痛定錄》一卷”,其下輯錄《直齋》云:“陳氏曰:并不著撰人名氏。”[7]582看似好像只引用了一條《直齋》解題。其實是三條,因為此條書目中的三書在《直齋》中是分開著錄的,分別是《直齋》卷5史部雜史類之“《汴都記》一卷”,其下解題原文是:“無名氏。”[8]154又同卷同類之“《靖康野錄》一卷”,其下解題原文為:“無名氏。”[8]154又同卷同類之“《痛定錄》一卷”,其下解題原文是:“不著名氏。”[8]155可知馬端臨合并此三條解題為一條,又將三條書目合并為一條。筆者因而將輯錄條數算作三條,而不是一條。

又如《經籍考》卷29史部職官類“《翰林群書》三卷,《翰林遺事》一卷”,其下輯錄《直誠》云:“陳氏曰:學士承旨鄱陽洪遵景嚴撰。自李肇而下十一家,及年表、中興后題名,共為一書,而以其所錄遺事附其末,總為三卷。《遺事》錄諸書所未及者。洪氏父子兄弟四人入翰苑。”[7]726看似渾然一體,好像一條解題,其實不然。查《直齋》卷6史部職官類著錄“《翰苑群書》三卷”,其下解題云:“學士承旨鄱陽洪遵景嚴撰。自李肇而下十一家及年表、中興后題名共為一書,而以其所錄遺事附其末,總為三卷。遵后至簽樞,父皓、兄適、弟邁,四人入翰苑,可謂盛矣。”[8]176《直齋》同卷同類其下又著錄“《翰林遺事》一卷”,其解題原文云:“洪遵撰。已見上錄諸書所未及者。”[8]176可知馬氏在輯錄《直齋》時將兩條書目合并,其解題也合而為一。這種情況無疑應當算輯錄《直齋》兩條(兩次)。《經籍考》全文中類似的情形還有數十處,筆者將其逐一核對,以精確統計輯錄文獻之條數。

從以上分析可知,馬端臨在輯錄文獻過程中對其原典文獻進行了剪裁整合,從而產生了書目與解題文字的“多條合并”、“數書一錄”和“省并解題”的情況。這是其輯錄文獻過程中的具體操作方法。下文輯錄文獻的統計分析即建立在此基礎之上。

二、輯錄文獻所屬部類與出處的統計分析

如上所述,《經籍考》輯錄文獻存在較多的“多條合并”與“數書一錄”及“省并解題”的情況,這三種情況所涉及的文獻條目都必須予以斷開,并分別計數。

此外,干擾準確統計之因素還包括《經籍考》中一些張冠李戴錯題撰人的現象。主要就是將“陳氏曰”誤題為“晁氏曰”,或者相反的情況,這些都核對原典予以了改正。其實不光是“陳氏曰”與“晁氏曰”互混。其輯錄的其他文獻中也有題名錯誤或不準確的情況。以下是筆者發現的兩個典型例子。

如《經籍考》卷1總敘中輯錄有一條文獻是:“九峰蔡氏曰:今按《周禮》:外史掌三皇五帝之書,周公所錄,必非偽妄。而春秋時《三墳》、《五典》、《八索》、《九丘》之書,猶有存者,若果全備,孔子亦不應悉刪去之;或其簡編脫落,不可通曉,或是孔子所見,止自唐、虞以下,不可知耳,今亦不必深究其說也。”[7]3看《經籍考》之題名會以為此條是蔡沈(號九峰)所作,其實此段文字今見于朱熹《晦庵集》卷第六十五《雜著·尚書》,實為朱熹所作。馬氏蓋因蔡氏承朱熹之命著有《書集傳》而誤題為蔡沈作。

又如《經籍考》卷67集部別集類著錄有“《梅溪集》三十二卷、《續集》五卷”,其下輯錄解題云:“劉氏集序略曰:公始以諸生對策廷中,一日數萬言。被遇太上皇帝,親擢冠多士,取其言行之。及佐諸侯,入冊府,事今上于初潛,又皆以忠言直節有所裨補,上亦雅敬信之。登極之初,即召以為侍御史,納用其說……”[9]1559此處的“劉氏”系指劉珙,劉珙的集子今雖未見,但考證可知此序并非劉珙自作。查此段序文出現在朱熹《晦庵集》卷第七十五《序·王梅溪文集序(代劉共父作)》中,可知此文系朱熹代劉珙(字共父)而作,作者應為朱熹。宋代魏齊賢輯有《五百家播芳大全文粹》卷一百七《序·詹事王公梅溪集(代劉共父作)朱晦翁》,可知同時代的人對此是清楚的。此條引文作者確為朱熹。但由于古人文集往往將他人之代作收入其中,所以此文又收入劉珙的集子中,其文應該未注明是朱熹代作,所以馬端臨直接題名“劉氏集序”,沒有準確地指出序文的作者。筆者在統計輯錄文獻出處時則力求精確,以最原始出處和作者為準,所以此條算作輯錄朱熹文獻1條。

雖然以今天的標準來看,《經籍考》中引文的題名不夠明確,但絕大多數還是比較容易確定其作者或著作的,只有少數難以確定,需要花一番工夫查考。另外有極個別的幾個段落目前未找到作者(出處),只能注明“未知”以待查考。

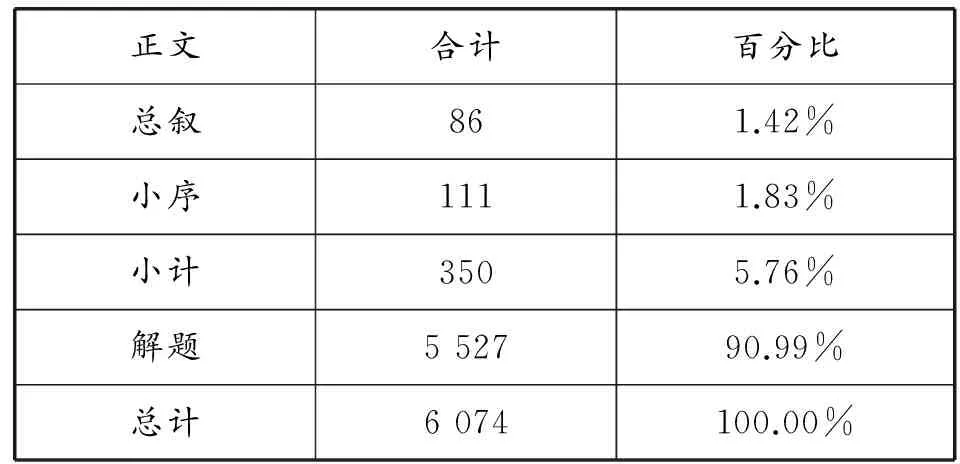

(一)輯錄文獻的部類統計及其學術意義

經過上述的分析之后,筆者確定《經籍考》全文共輯錄有6 074條文獻,分別來自約140個不同出處。從其在書中的位置來看,這6 074條輯錄文獻又分為四種類型:首卷敘述古今學術源流與圖書聚散的總敘,各部類卷首敘述學術源流之類序(小序),各部類小序之下的著錄書目部卷數的小計(也有個別無小序,只有小計者),以及各部類書目下的解題。這四類中引文數量及其所占比例如表1所示:

表1

表2則是《經籍考》中這四類正文分別輯錄文獻出處的條數統計(其中解題部分因出處太多,有所省略,只列出引用次數靠前的一部分)。

由表2可知,首先,《經籍考》中的正文絕大多數是解題文字,這些解題主要來自《直齋》、《郡齋》、《崇文》這三部解題目錄以及輯錄各家之文字。這也決定了該書的解題書目性質及其較高的學術價值。其次,為小計,主要來自《漢志》、《隋志》、《新唐志》、宋代的四部《國史藝文志》中各類部卷數的合計,這些都是歷代官修書目,反映了一代國家藏書之盛,因而能較好地反映出歷代書籍之興衰。再次,為類序(小序),主要來自《漢志》、《隋志》、《宋三朝國史藝文志》這幾部以序文見長的書目以及諸家文集、史傳中論及學術源流者,從而系統構建了一部學術發展史。最后,為總敘(總序),主要來自《隋志》、《新唐志》等官修書目的總敘以及馬端臨自撰之文字,以及各家經史等著作中論及古今學術傳承與圖書聚散的文字。

表2

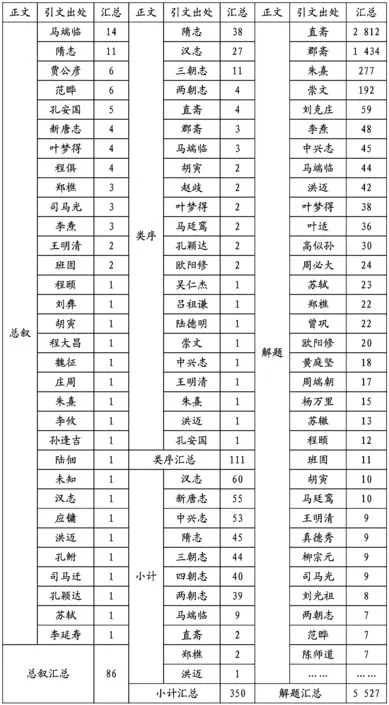

(二)輯錄文獻的出處統計及其學術意義

表3

從表3來看《經籍考》中輯錄的文獻不可謂不廣泛了。但是清代官修目錄巨著《四庫總目提要》,以及清代學者錢大昕、章學誠,直到近代姚名達、汪辟疆等人均批評《經籍考》所采不過晁、陳兩家,稱其取材不廣,遺漏甚多。當然學界也不乏持反對意見者,如崔文印(1995)認為錢大昕稱《經籍考》“實采者不過晁、陳兩家之說”,有欠公允。[10]兩種意見褒貶不一。筆者認為這個問題可以立足于定量與定性的矛盾關系來考察。從定量分析來看,由表3可知《經籍考》中輯錄條數最多的文獻是陳振孫《直齋書錄解題》(共2818條,占總條數的46.39%)與晁公武的《郡齋讀書志》(共1 437條,占總條數的23.66%),《經籍考》共引用此兩家4 255條,占總條數的70.05%。可知《經籍考》確實是以《直齋》與《郡齋》為其主干。事實上,經籍考中大多數書目與解題均輯錄自此兩書。除這兩大家外,其他文獻最多不過輯錄一二百條,不算《直齋》與《郡齋》,輯錄文獻條數在10條以上的只有32家,另外106家都只輯錄數條乃至區區一條。根據筆者的統計,《直齋》全書共有3 093條書目,其下有3 076條解題,《經籍考》引用了2 818條,占《直齋》全部解題條數的91.61%,可知《經籍考》中保留了絕大部分的《直齋》解題,由于《直齋》幾乎沒有單行本,清代四庫館臣從《永樂大典》中輯出《直齋》之前,人們基本都是從《經籍考》中轉引《直齋》。同樣,《郡齋》全文(包括衢本和袁本,《經籍考》兼引此兩種版本)有1 497條書目,其下有1 496條解題,《經籍考》引用了1 437條,占《郡齋》全部解題條數的96.06%,可見《經籍考》中幾乎完整保留了《郡齋》,從而也使《經籍考》成為校勘《直齋》與《郡齋》最主要的他校材料。

(三)文獻出處的部類統計及其學術意義

從表3還可看出,除了《直齋》與《郡齋》以外的八部書目《崇文》、《中興志》、《隋志》、《漢志》、《新唐志》、《三朝志》、《兩朝志》、《四朝志》所輯錄條數也都名列前茅,再加上《直齋》與《郡齋》,《經籍考》中共輯錄這十部書目達4 938條,占文獻總條數(6 074)的81.30%,其他130家總共只占18.70%。其中輯錄文獻條數在10條以上的有朱熹(278)、馬端臨(70)、劉克莊(59)、李燾(51)、洪邁(45)、葉夢得(44)、葉適(36)、高似孫(30)、鄭樵(27)、周必大(24)、蘇軾(24)、歐陽修(22)、曾鞏(22)、黃庭堅(18)、周端朝(17)、楊萬里(15)、胡寅(13)、范曄(13)、程頤(13)、蘇轍(13)、班固(13)、司馬光(12)、王明清(12)、馬廷鸞(12),除班固(東漢)和范曄(南朝宋)兩人以外,基本都是宋代各領域的著名學者(編著者馬端臨及其父馬廷鸞是由宋入元)。其他輯錄文獻條數較少的諸家也多是歷代各領域的著名學者(也以宋代居多),可見馬氏輯錄的文獻均來自名家名著,從而保證了《經籍考》中材料的權威性及其較高的學術質量。真正是一冊在手,如覽群玉之府,可謂美不勝收。③除了上述十部目錄書之外,輯錄數量最多的出處撰者及其文獻在總敘與各部類中的分布如表4所示:

表4

表5

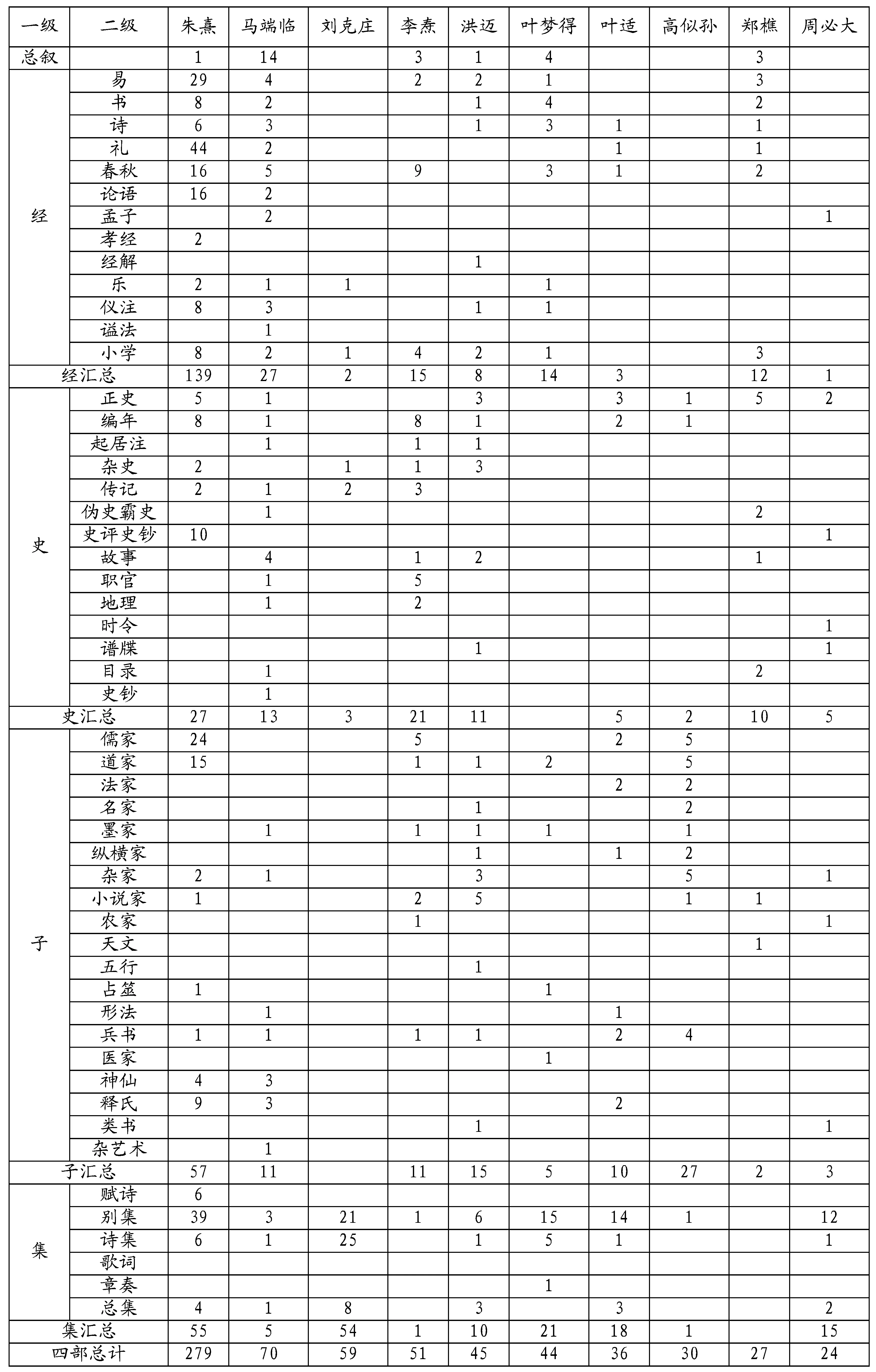

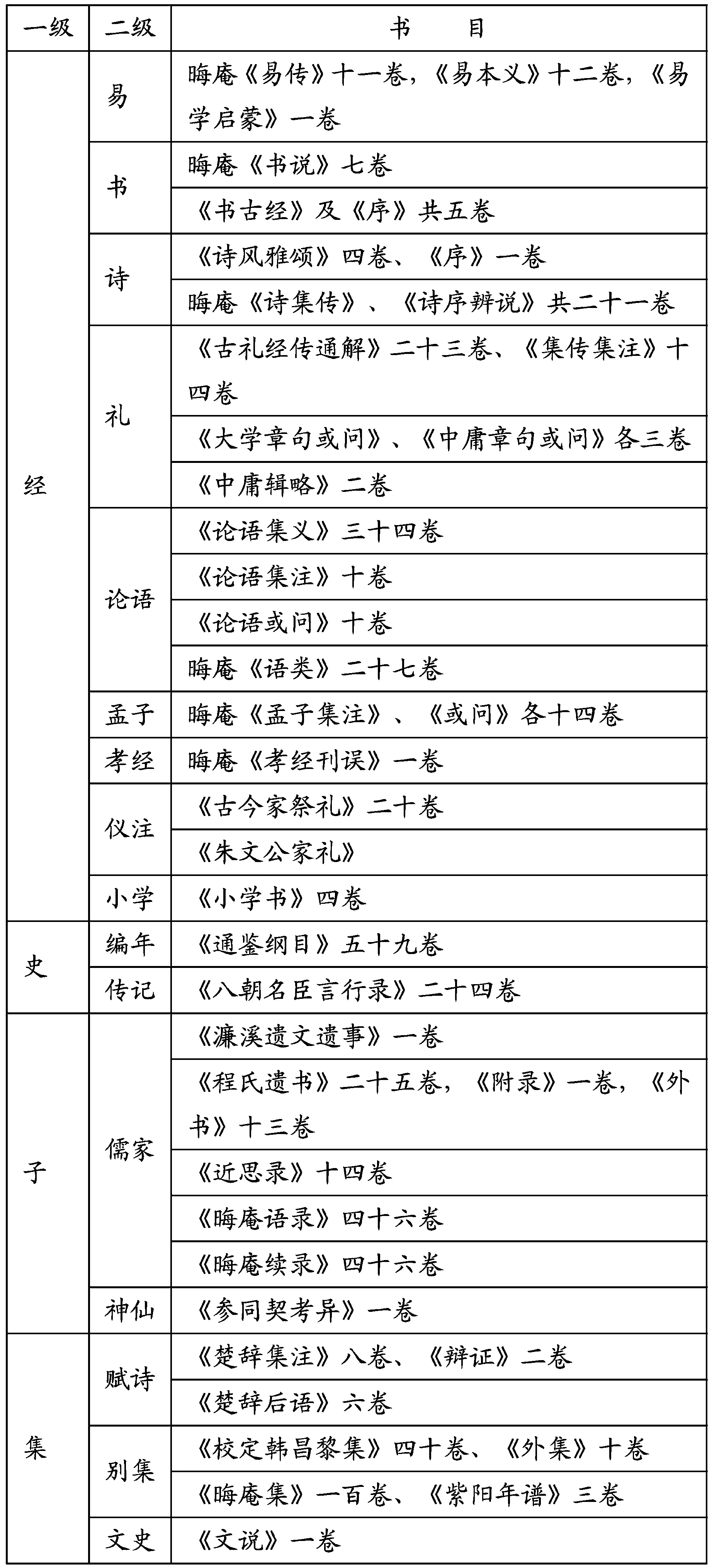

朱熹作為理學乃至整個宋學的集大成者,構建了博大精深的思想體系,在其數量龐大的著作中基于其自身的學術立場,對到他那個時代為止的幾乎所有著名學者的生平或學術思想都有詮釋或評價。后來伴隨著朱子學作為官方統治思想地位的確立,朱熹的詮釋與評價成為了學術界的權威觀點。馬端臨系朱熹再傳弟子,信奉朱子學[11]2972,2977,2980,在除了十部書目外的諸家中輯錄其文獻最多也在情理之中。從著作上來說,輯錄朱熹文獻主要來自《朱子語類》與《晦庵集》。《朱子語錄》(《朱子語類》的前身)涉及范圍兼及四部,又多心得之語,學術價值非常高。《晦庵集》中的論文、書信等也有很高的學術價值。《經籍考》中輯錄朱熹的文獻不僅數量多而且兼及四部,以經部為首(經部內又以禮、易為多),其次子、集,史部較少,這也與朱熹本人的學術側重點相符。表5是《經籍考》各部類中收錄朱熹著作書目的一覽表。

馬端臨自撰的條目也是兼及四部,經部為最多,史部次之,子部再次之,集部最少。這與馬氏作為擅長經史之學的博學通儒的情況相符。馬端臨除了著有典制通史《文獻通考》外,還著有《多識錄》、《義根守墨》、《大學集傳》等著作。

劉克莊的引文則集中于集部(特別是詩集與別集兩類),都輯錄自其《后村集》。這與劉氏作為南宋著名詩人、詞人與詩論家,并且在江湖派詩人中年壽最長、官位最高、成就最大的情況相符。

李燾的引文主要涉及經、史、子三部,而以史部為多,這與其作為南宋著名史學家的情況相符,《經籍考》中多引用其《文簡集》與《續資治通鑒長編》。

洪邁的引文也是兼及四部,《經籍考》中多引用其筆記名著《容齋隨筆》。這與其作為淹通四部的博學鴻儒的情況相符。

葉夢得的引文集中在集部與經部,而以集部為多,這與其作為南宋著名詩人、詞人與學者的情況相符。《經籍考》中引用了其著作《石林總集》、《石林燕語》、《石林詩話》、《避暑錄話》、《過庭錄》。

葉適的引文也兼及四部,而以集部與子部為多,這與其作為南宋著名思想家(浙東永嘉事功學派的集大成者)和文學家的情況相符合。《經籍考》中多引用其評論諸子的著作《習學記言序目》及其詩文集《葉適集》。

高似孫的引文集中于子部之中,都輯錄自其著作《子略》與《緯略》。

鄭樵的引文集中于經、史兩部,與其學術專長相符,輯錄條目來自其《通志略》(馬端臨未見《通志》全本,《經籍考》中也未著錄)。

周必大的引文兼及四部而以集部為主,都來自其《文忠集》。這與其作為南宋著名的政治家、文學家的情況相符。

可見馬氏所輯錄的諸家文獻基本與其學術專長相符,這體現了馬端臨對諸家學術思想的準確把握及其精心的輯錄編纂,由此也提升了《經籍考》自身的學術價值。其輯錄文獻的方法及其學術意義都值得我們深入探討和研究。正如楊寄林所指出的:《經籍考》在諸家書目之外所采證的史傳文集和雜說詩話,上起西漢,下至南宋,多達一百余家。其中或為經學大師,或為史壇巨子,或為文苑主將,或為評論高手,或為佛門領袖,或為宰輔重臣,或為至交同仁,或為諍友勁敵,或為業師高足,或為別傳同門,或為父子昆仲,或為叔侄翁婿,這些身份特殊或彼此關系非同一般的名流議論,恰恰是《經籍考》全書的精華所在。[12]

注釋:

①宋代如此,明清兩代也不例外,除了像《四庫全書總目》這樣個別的官修巨著外,私修書目無論是數量還是質量都遠勝于官修書目。

③《文獻通考·自序》云:“今所錄先以四代史志列其目,其存于近世而可考者,則采諸家書目所評,并旁搜史傳、文集、雜說、詩話。凡議論所及,可以紀其著作之本末,考其流傳之真偽,訂其文理之純駁者,則具載焉。俾覽之者如入群玉之府,而閱木天之藏。不特有其書者,稍加研窮,即可以洞究旨趣;雖無其書者,味茲題品,亦可粗窺端倪,蓋殫見洽聞之一也。”馬端臨:《文獻通考》,中華書局1986年版,卷首第8頁。

本文數據來源于某“拍照賺錢”平臺的已結束項目任務數據和會員信息數據,其中包括了每個任務、會員的經緯度、定價、任務完成情況、信譽值、任務的開始預訂時間以及預訂限額。利用數據挖掘思維對已知數據進行分析,為能更直觀形象地觀察到數據的實際分布情況,則將其導入地圖之中分類觀察,能夠從定性的角度了解大致分布,并從定量的角度計算數據,進一步驗證結果的準確性和增強說服力。在構建模型初步階段,有必要理想化假設部分因素,以簡化分析問題的思維難度,如下:

參考文獻:

[1]【元】馬端臨撰.文獻通考[M].北京:中華書局,1986.

[2]高路明.古籍目錄與中國古代學術研究[M].南京:江蘇古籍出版社,1997.

[3]雷曉慶.《文獻通考·經籍考》編撰體例探析[J].晉圖學刊,1999(3):58-60.

[4]劉石玉.《經籍考》主要編撰內容考析[J].贛圖通訊,1985(3):67-72.

[5]仝衛敏.周氏《涉筆》考[J].古籍整理研究學刊,2007(1):89-93.

[6]楊寄林.《文獻通考·經籍考》摘瑕[J].古籍整理研究學刊,1993(3):6-9.

[7]【元】馬端臨著,華東師大古籍研究所標校.文獻通考·經籍考·上冊[M].上海:華東師范大學出版社,1985.

[8]【宋】陳振孫撰,徐小蠻,顧美華點校.直齋書錄解題[M].上海:上海古籍出版社,1987.

[9]【元】馬端臨著,華東師大古籍研究所標校.文獻通考·經籍考:下冊[M].上海:華東師范大學出版社,1985.

[10]崔文印.《文獻通考·經籍考》散論[J].史學史研究,1995(2):56-63.

[11]【清】黃宗羲原著,【清】全祖望補修,陳金生,梁運華點校.宋元學案:第4冊[M].北京:中華書局,1986.

[12]楊寄林.四部群書“紀著作本末”的深層內涵——《文獻通考·經籍考》輯錄體解題探微[J].山西師范大學學報(社會科學版),2003(3):10-14.