不忘初心,深山里堅守的扶貧歲月

2017年10月,習近平總書記在十九大報告中回顧過去5年以來的工作時說,脫貧攻堅戰取得決定性進展,6000多萬貧困人口穩定脫貧,貧困發生率從10.2%下降到4%以下。而這一鼓舞人心的數字里也包含著過去上千個日夜四川婦聯人的付出與汗水。

是的,“人民對美好生活的向往,就是我們的奮斗目標。”巾幗脫貧,精堆扶貧婦聯人在行動,四川省婦聯在行動!

閃光的數字背后是精準扶貧的足跡——

總體布局

有目標有部署

省婦聯在制定下發4個文件的基礎上,結合群團改革要求,2017年制定下發了《組織動員婦女參與經濟社會發展貢獻“半邊天”力量實施方案》(川婦字[2017]61號)、《關于進一步做好我省農村婦女“兩癌”免費篩查救助項目工作的意見》(川婦字[2017]64號),一方面深化創新“巾幗建新功·共筑中國夢”主題實踐活動,組織動員婦女為經濟社會發展貢獻半邊天力量,另一方面強化對特殊困難婦女的幫扶。在涼山州承辦了全國巾幗脫貧現場會,全國婦聯主席沈躍躍親臨指導全省脫貧工作。在巴中市召開了全省巾幗脫貧現場會,強化了對全省脫貧工作的安排部署。

有平臺有服務

大力發展女了女手工、種養業、巾幗家政三大貧困婦女就業平臺。截止目前,省婦聯已爭取全國婦聯認定我省全國巾幗脫貧(科技)示范基地73個;爭取省發改委支持,建設省級居家靈活就業基地35個,其中建在88個貧困縣的基地有21個;省級巾幗示范專合組織、巾幗家政、電商等居家靈活就業示范基地109個。2017年,市、縣婦聯在88個貧困縣扶持創建了婦字號脫貧基地145個、手工龍頭企業38個;開展實用技術培訓916期,培訓建檔立卡貧困婦女59474人次,帶動貧困婦女就業增收28450人,增收金額2738.03萬元。各級婦聯推薦獲得扶貧小額貸款的貧困婦女847人,獲得小貸金額4040萬元。通過巾幗家政轉移就業貧困婦女8161人,通過巾幗電商帶動貧困婦女就業6726人。

有探索有模式

2017年新建婦女行業協會(促進會、互助會)等36個,當期進入婦女行業性合作組織的婦女人數達到15130人。截止目前,全省婦女行業協會(促進會、互助會)已達到211個。巴中市巴州區美康花卉種植專業合作社針對貧困婦女實行的“雙輪持股、二次分紅、脫貧退股、集體增收”模式,廣元青川巾幗脫貧促進會“三資入股分紅+按勞獲酬強技”模式,眉山青神縣婦聯以“小額循環金”為紐帶建立的“農村婦女互助合作”模式,資陽樂至縣婦聯通過“借錢購羊、送羊—送保險—還錢(或返羊)”的“幸福喜羊羊”循環幫扶模式,南充高坪區婦聯將“竹編骨干、合作社與貧困戶捆綁”,建立的“合作社+農戶(貧困戶)”合作脫貧模式等有效幫助了婦女脫貧增收。省婦聯積極動員引導貧困地區婦女投身雙創,開展巾幗建功活動,推薦廣元、達州等地的農村創業婦女參加全國婦女創業創新大賽,阿里巴巴敲鐘女孩王淑娟創建的“念初心”巾幗電商企業獲得環保創新獎。

有活動有特色

圍繞省委“四個好”目標,省婦聯對在貧困地區婦女和家庭中培育好習慣好風氣助力精準扶貧攻堅工作做了專門部署。各級婦聯在全省五萬多個“婦女之家”開展了曬家風家訓、講美德故事活動,吸引貧困婦女及其家庭參與尋找“最美家庭”活動。2017年,省婦聯命名省級扶貧助困類“最美家庭”10個;在涼山州廣泛開展“五洗”等彝區潔美家庭巾幗行動;組織專家、學者深入今年脫貧的16個縣開展“科學家教進萬家”專題講座36場次;組織培訓“幸福使者”四百余人深入88個貧困縣農村社區以院壩會、分享會等方式宣講家庭美德、家庭教育環保衛生健康、文明禮儀、婦女維權、防艾知識等講座六千余場;繼續編印《我的扶貧故事》《我的脫貧故事》;為貧困縣的婦女代表贈送全年《中國婦女》和《分憂》雜志600份,為貧困地區贈送《中國婦女報》近5000份;在四川幸福女性微信、川報觀察專門開設了巾幗脫貧專欄進行專題宣傳,以鮮活的事例宣傳一批脫貧致富先進典型,引領廣大貧困婦女形成“一個女人一個家,自力更生脫貧興家”的共識。截至11月,省婦聯各新媒體平臺推送關于巾幗脫貧文章共一百四十多篇,頭條號、一點號、企鵝號、封面號、網易號推送四十多篇,川報觀察發稿近20篇。

有示范有關愛

全省各級婦聯牽頭聯系定點扶貧村192個,下派婦聯干部304人擔任駐村第一書記。并以此為契機,將婦聯組織改革與精準扶貧緊密結合,率先在定點聯系貧困村完成“婦代會改婦聯”工作,將婦聯的工作手臂延伸到組、戶和貧困婦女群眾中。省婦聯為全省一萬二千余名在冊川籍覺姆全部購買了健康保險;重點在冕寧、昭覺等地對貧困婦女開展防艾、維權宣講;指導貧困地區建立婦女兒童維權站點、婚調機構等一千余個,建立巾幗維權志愿者隊伍兩千余人,為廣大婦女提供法律心理咨詢、婚姻家庭輔導等各類服務兩萬余人次;爭取全國婦聯“貧困母親兩癌救助專項基金”救助資金一千五百余萬元和省級財政專項資金300萬元,救助貧困患病婦女一千八百余名,實現了全省建檔立卡貧困患病婦女救助全覆蓋。截止2017年11月,全省各級婦聯募集社會扶貧資金近300938萬元,受益人群98524人。

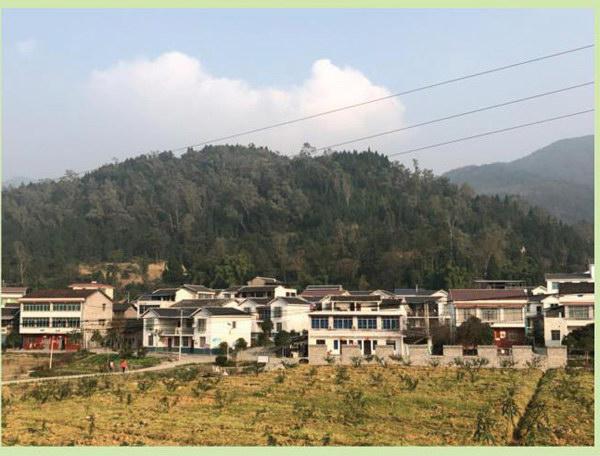

大山深處 精準對焦

四川省婦聯聯系指導渠縣的精準扶貧工作,同時定點幫扶白蠟村和靈感村。達州市渠縣匯東鄉白蠟村坐落于大山深處,群山環繞,交通很不便,不僅要翻山越嶺還要坐船渡江。村子稀稀落落的人影,多是蹣跚的老人,很多孩子也被父母帶到周圍的縣城去讀書了。老人們靜靜地守著家同,因為年邁,因為疾病,因為沒生活來源而渴望得到幫助。

四川省婦聯黨組書記、主席吳旭多次率領機關及事業單位干部到白臘村研究精準扶貧工作。省婦聯按照“不脫貧不脫鉤”的原則,在2016年—2020年期間開展“結對認親”活動,即機關及事業單位處級以上領導干部“一對一”結對幫扶白蠟村26戶貧困戶,幫助貧困群眾及家庭走出困境,提高其生存發展的能力。

經過兩年多在白臘村的精準扶貧探索,省婦聯的“巾幗扶貧行動”白蠟村經驗成型,探索出“四個一”機制。

繪就一張圖:摸清貧困婦女致貧原因,繪制“摘帽”路線圖。

鋪好一條路:引進致富帶頭人建基地,創“土貨一號”“靚媽”等電商平臺,引導婦女融入產業當好“半邊天”,人均增收五百余元。

再添一股勁:開展“三顆心”“四個好”“家訓家風美·家和萬事興”等系列活動,培訓婦女兩千余人次。

撐起一把傘:開展點對點幫扶,讓一千余名婦女兒童受益。

為破解高山地區貧困戶脫貧致富難題,白蠟村產業發展互助會成立,組建了巾幗志愿服務隊,幫助全村有意愿的群眾發展種養殖業。通過整合產業周轉金,建立了4個養殖專業合作社。大力推廣“公司(專業合作社)+基地+農戶”“企業+貧困戶+農超”“互聯網+專合組織+貧困戶”“互聯網+黨支部+休閑農業”等模式,助推貧困戶多渠道增收。同時省婦聯撥付專項資金12.5萬元,打造標準化的婦女兒童活動場地“媽媽家”,作為脫貧政策宣傳、技能培訓、家庭文明平臺。“示范婦兒兒童之家”截至目前,白蠟村每個貧困家庭至少1人學到了種植、養殖技術和手工技能,她們帶著技術外出務工和發展家庭產業,人均增收達1000元以上。

經過省婦聯兩年多時間的艱苦努力,白蠟村有154戶349人順利脫貧,貧困發生率從18%降到了1.7%。

2017年底,記者乘著冬日的寒風走訪了白蠟村,見到了已經順利脫貧的村民,講起這兩年來的變化,他們臉上的笑容就是對精準扶貧工作最好的評價。

我的脫貧故事一:拉手話家常的楊婆婆

剛進白蠟村,就有一棟兩層小樓出現在我們面前,干凈的院壩邊上,立著養雞示范戶的牌子,上面清晰地記錄著技術指導的姓名及電話。這是楊光英老人家。大門打開著,家具不多,但都收拾得整整齊齊,堂屋一角堆放著切成絲的南瓜,通向里屋的門邊,還掛著老人和幫扶責任人吳旭的照片。

駐村干部喊著“楊婆婆”,隨即,我們就聽到了回答:“就下來,就下來。”隨后,我們見到了這位75歲的老人,老人臉上笑開了花,“不好意思,不好意思,剛剛在樓上掛香腸,裝了十幾斤,就等著孩子們回來吃,他們在外面忙碌一年了,也該嘗嘗家的味道了。”楊婆婆邊說著,邊把我們往院子里引。

冬日下午的陽光照得人暖暖的,旁邊的山巒上云霧繚繞。我們坐在院壩里和婆婆聊著家常。楊婆婆今年75歲,丈夫十幾年前就去世了,留下了楊婆婆和兩兒一女,如今,孩子們相繼成家,這個大家庭便有了7口人。幾年前,楊婆婆的小兒子的腿因意外受傷,治療及持續的護理花光了家里不多的積蓄。楊婆婆自己的心臟也有毛病,一家人陷入貧閑中。孩子們相繼出去打打工,兒子在江蘇,女兒去了廣東,家里便只剩下了楊婆婆。一個七十多歲的獨居老人,其生活困難程度可想而知:不說別的,光飲用水就需要去井里打回來;沒有收入及醫療保險,很多時候,楊婆婆都只能硬撐著身體……

2016年,根據實際情況,楊婆婆被列為精準扶貧的對象,而她的扶貧責任人正是四川省婦聯主席吳旭。精準扶貧的到來,讓楊婆婆的生活發生了翻天覆地的變化。老人年紀大了,干不了什么重活,實際考察情況后,在吳旭的幫扶下,楊婆婆家養了十幾只小雞,起初,楊婆婆也掌握不到方法,好在有技術指導員,每次遇見什么困難,問指導,總是一個準兒,說到這里,楊婆婆長口義一聲,“真是多虧了大家。”

楊婆婆不停地講著,仿佛想把這兩年來積攢在內心的感謝都說完。“這一年多,吳主席來看了我四五次了,比兒女回家的次數都多,我們還時常通電話呢!每次除了問最近的生活,還問我身體怎么樣,有什么需要的地方,這不,這水就是吳主席有一次聽我提起后,詢問駐村的扶貧干部后給弄上的!”說著,楊婆婆給我們指了指遠處的水龍頭,“水是上頭遷過來的,山泉水,甜!”

生活問題解決了,楊婆婆還有一個心病,那便是自己的心臟病和小兒子日后的生活。幫扶責任人吳旭了解到情況后,主動向楊婆婆宣傳了國家的相關政策,楊婆婆家完全符合保險要求,這不,不僅楊婆婆自己有了醫療保險,楊婆婆的小兒子也有了低保。

楊婆婆一家人都很勤勞,除了喂養小雞、自家種點玉米外,楊婆婆還參加了花椒基地的工作,幫助基地種植花椒樹和姜,每天能領到60元的工錢。楊婆婆說起來,滿滿的自豪感1 2017年,楊婆婆家徹底脫貧。“現在晚上沒事兒的時候我還會喝點小酒,是藥酒,感覺生活有了盼頭!”楊婆婆說著,笑容一直掛在嘴角,正如冬日的暖陽。

我的脫貧故事二:雷婆婆的幸福生活

面包車盤旋在時而陡峭時而狹窄的山問小路上,陽光下去了,窗外是霧茫茫的一片,群山在霧氣中若隱若現。山頂上,幾間木制的房屋出現在我們面前,一個老大爺正在屋前的坡上喂狗,山間路滑,我們趕忙上前,生怕大爺一個不小心摔倒。這時,一個老婆婆走了過來,駐村干部和兩位老人打了招呼,并將兩位老人介紹給了我們。大爺名叫蔣子興,旁邊的這位婆婆是他的老鄰居——雷友珍,兩人都是精準扶貧的對象。而雷婆婆更是在2017年成功脫貧。

雷婆婆今年九十多歲了,獨居在白蠟村山頂的幾問房里,這里地勢高,交通不便,生活也變得不方便起來。老人的兩個孩子早年就下了山,如今一個孩子在渠縣,另一個在達州市區。孩子們多次提出要把雷婆婆接下山,但老人喜歡山里的生活,加上孩子們也都辛苦度日,老人不愿成為他們的負擔。

雷婆婆還有肺氣腫,醫療費用為本就生活困難的她雪上加霜。成為村里確定的貧困戶后,雷婆婆有了自己的幫扶責任人——省婦聯副主席李靜。

雷婆婆家修建比較早,房屋都是早年的木制結構,有上百年的歷史了,村里將雷婆婆的房屋納人危房改造,如今,雷婆婆和鄰居蔣大爺的房屋都已經加固,老舊的房屋表層罩上了一層新木。

九十多歲的雷婆婆閑不住,種了少量的玉米供自己食用,但是靠自己侍弄田地創收,卻不太可能。幫扶責任人和駐村干部們將目光放到了第二個方向——“靠子女”。他們和雷婆婆的子女一起分析老人的具體情況,值得慶幸的是,雷婆婆的孩子及孫子都十分關心老人,特別是雷婆婆的孫子,每到休假的時候,都會上山來看望奶奶,也會給老人帶些生活用品及補助。

可是,老人所患的肺氣腫,始終是一個問題。它不僅牽掛著孩子們的心,也牽掛著雷友珍的幫扶責任人李靜的心。李靜當即決定,個人出錢,讓鄉衛生院的醫生定期來為雷婆婆做檢查。有了專業的醫生坐診,大家便能清楚地掌握雷婆婆的身體狀況。

同時,李靜和駐村干部們還針對雷婆婆的具體情況,為她爭取應有的補貼。現在的雷婆婆不僅有高齡補貼每年200~300元,還有每年的農保960元。2017年,雷婆婆靠著政府給予的相關補貼和子女的幫扶,成功脫貧。

別看雷婆婆年齡大,可走起路來仍精神百倍,和我們聊了許久,雷婆婆興致勃勃地帶領我們去參觀她的家。木制的床擺放在雷婆婆的臥室中,這間房里,還有家人為雷婆婆置辦的衣柜、洗衣機、熱水器……雷婆婆空閑的時候曬曬太陽,侍弄侍弄田地,和鄰居蔣大爺坐在院子里聊天……看著雷婆婆和蔣大爺臉上的笑容,我們知道,其實幸福真的是一件簡單的事。

我的脫貧故事三:胡大爺和他的甜梨

天色漸晚,我們匆匆跟著駐村干部來到走訪的最后一家——胡代良家。胡大爺家是今天走訪的三家中唯一擁有勞動力的一家了,雖然這么說,但胡大爺老兩口也是傷兵上陣:胡大爺的老伴兒聽力損傷嚴重,幾乎聽不到周圍的人說話,而胡大爺自己的腿腳也有問題。因病致貧,是很多家庭陷入貧困的因素,胡大爺家也不例外。胡大爺家位于山腰,屋后的山坡上,種著幾十棵梨樹,這是目前胡大爺家的經濟來源。

被納入精準扶貧的貧困戶后,胡大爺得到了專業人士的技術指導,有了技術,加上胡大爺和胡大娘勤勞肯干,近兩年來,胡大爺家的梨的產量穩步上升。梨種出來了,怎么把梨銷出去,成了胡大爺老兩口的心病。白蠟村位于大山深處,人尚且往來困難,更不用說需要運送大量水果了。駐村干部們了解到情況后,主動將這個艱巨的任務攬了過來。他們將目光放到了順豐速運身上,如果有物流的幫助,運送將不成問題。商談很順利,胡大爺的鮮梨就這樣一批一批被送上了高速公路……

而在幫扶小組的宣傳下,胡大爺家香甜多汁的梨早已成為大家爭相購買的產品。就連省婦聯的干部們也幾乎都買了胡大爺的梨吃。

“對了,你看我把這都忘了,咱們的飲用水管道也是扶貧小組幫助改建的,水從山頭來,咱們山里的山泉,喝著甜,干凈!”說著,胡大爺把水龍頭打開,水流沖刷著石板面,濺起一朵朵細小的水花,漂亮極了。

她的扶貪故事:奔走在扶貧一線的80后

她是一名年輕的80后,是愛人的新婚妻子,是爸媽的嬌嬌女。然而她如今更習慣了一個新的角色:省婦聯派駐自臘村的第一書記,她叫曹佳佳。

扶貧,一條尋找生命意義的路

曹佳佳出生在重慶,是家里的獨生女兒。2006年,曹佳佳大學畢業后選調至省婦聯發展部。有一次,全國婦聯工作人員在西昌某鄉做調研,曹佳佳在這次隨行中,親自看到婦聯的幫扶工作給彝族老鄉們的生活帶來了明顯的變化:人們不再席地而坐,學會了講究衛生,熱愛勞動;男人不再嗜酒,增強了家庭責任感;女人的家庭地位和社會地位都不再卑微,臉上有了光澤……原來,貧窮和落后是可以改變的,她看到了作為一名婦女工作者的意義。

不久,她主動申請去省婦聯定點扶貧村白臘村任第一書記。白蠟村有176戶388個貧困人口,其中,有26戶由省婦聯干部一對一全覆蓋精準扶貧。

2015年10月,剛剛做完新娘的曹佳佳,收拾行囊,開始了自己的扶貧之旅。

白蠟村分為壩上和壩下。壩下交通方便,人們集中居住在新農村建設的房屋里,水電氣都通,水泥路通到各家各戶。而壩上卻困難多多,人們居住分散,最遠的要翻山越嶺,走路要走一兩個小時。

村里沒有住宿點,曹佳佳只能住鄉鎮府。夜晚就只有曹佳佳一個人。鄉下的夜晚安靜得可怕,稍微一點異動聲響,都令她毛骨悚然。因為各種恐懼,曹佳佳曾經一個多月無法入眠。居住條件差,老鼠成了曹佳佳的室友。當然最大的考驗是上廁所。住處離廁所很遠,她盡可能少吃少喝,上廁所不便,洗澡就更不便,往往一周都不能洗澡,在回家的地鐵上,她常常有意識地避開人群,怕別人說自己是個有“味道”的女人。

不忘初心,扶起貧者尊嚴

生活上的不便并沒有嚇到曹佳佳,她深知自己的使命和責任,對自己說:“不管多苦多難,這里的老百姓都能過得下去,我有什么過不下去的呢。”曹佳佳上任后,做的第一件事就是摸底貧困戶的具體隋況。她一家一戶全部走訪到,掌握第一手資料。走訪貧困戶大部分要靠走路,一走就要走一個多小時。有時候跑一趟,他們還不愿意和她坦承交流,所以還要多跑幾次。晚上,回到住處,她再把這些資料整理,一家一戶錄入電腦存檔。

根據部署,白蠟村的脫貧辦法是發展貧困戶種植油牡丹和核桃樹等。曹佳佳在督促村民種植核桃的同時,還要和企業銜接,讓企業和村民簽保底回收協議,保證村民的利潤。

她說話沉穩有力,思路清晰,辦事務實利索。她有著80后的清新,也有婦女工作者獨特的溫婉和睿智,是奔走在扶貧第一線的年輕力量。如今,她已經成了白臘村的女兒,大家都說她的打扮也越來越像村姑,她每天一路走著,和鄉親們用當地方言打著招呼,川東燦爛的陽光照耀著她,她的身影籠在美麗的光影里……

扶貧攻堅還在進行著,此刻,讓我們用下面的語句來表達我們的心情:“每一個人誰都不是一座孤島,我們應該懂得彼此關愛,我們誰都會遇到困難,我們更應該學會堅守良知,迎難而上。我們不可能永遠遭遇冬天,但所有的冬天都可以逾越,只要我們信心堅定,只要我們眾志成城,我們相信一定會迎來屬于我們的春天,堅持奮斗,不忘初心。”