供給側結構性改革凸顯“補短板”之重

張銳

作為供給側結構性改革的主線,“三去一降一補”依然是新的一年政府工作的前臺大戲。而相對于“去產能”“去庫存”“去杠桿”和“降成本”已經在過往一年多的時間中產生了立竿見影的效果而言,“補短板”的績效可能需要更長的周期與更多的努力才能顯示出來,也正是如此,李克強總理的《政府工作報告》(下稱《報告》)中動用了大量篇幅對此進行闡述,其推出的諸多實質性舉措儼然組成了一道豐富多彩而又風味十足的惠民大餐。

4.5%的失業率背后

就業可以說是最大的民生。按照《政府工作報告》設定的目標,今年城鎮新增就業1100萬人以上,城鎮調查失業率5.5%以內,城鎮登記失業率4.5%以內。值得關注的是,除了城鎮常住人口外,今年城鎮調查失業率涵蓋了農民工這一特殊群體,這也是我國統計史上首次將該指標作為預期目標,而如此進行計統與編制,既可以更加全面和真實地反映就業狀況,也能夠使得用工政策的調整更具針對性與適配性。

實際上,除了農民工之外,大學生也是最主要的就業群體,此外還有退役軍人以及殘疾人的安置問題。對于這四類就業主體,《報告》都給予實質性的清晰關注。據統計,今年高校畢業生820多萬人,再創歷史新高,《報告》為此強調,要促進多渠道就業,支持以創業帶動就業。而圍繞著農民就業,《報告》特別指出,要全面治理拖欠工資問題,健全勞動關系協商機制,消除性別和身份歧視,使更加公平、更加充分的就業成為我國發展的突出亮點。對于退役軍人安置以及殘疾人就業的援助,《報告》明確要加強全方位公共就業服務,大規模開展職業技能培訓,運用“互聯網+”發展新就業形態。

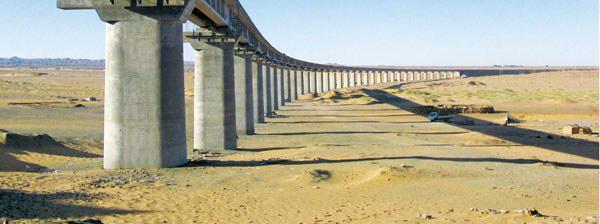

經濟的張力程度表現為對社會就業的吸納能力,為此,《報告》設定今年GDP增速為6.5%左右,并指出這樣的增速完全可以實現比較充分的就業。為了拉動經濟增長,今年將繼續實行積極的財政政策,意味著投資尤其公共投資仍將扮演經濟增長的主角。據悉,雖然2018年2.6%的中央財政赤字率比去年低0.4個百分點,但財政支出規模卻擴大到了21萬億元,地方專項債券比去年增加5500億元,這些充足的彈藥將投放到關鍵的供給側領域,如完成鐵路投資7320億元、公路水運投資1.8萬億元左右,水利在建投資規模1萬億元以及重大技術改造升級工程投資5376億元,如果再加上在鐵路、民航、油氣、電信等領域通過PPP引進民間投資,在驅動經濟增長穩步前行的同時,投資無疑將有效延長充分就業的半徑。

減稅政策“大禮包”

在整個供給側改革的的具體政策安排上,減稅可以說是今年最大的亮點。其一是,今年將繼續改革和完善增值稅制度,加大對中小微企業的支持力度,全年減稅預計將超過8000億元,同時進一步清理規范政府性基金、行政事業性收費和經營服務性收費等,預計全年減負3000多億元。表面上看來,這些內容是屬于“降成本”部分,但其實也是彌補我國稅收體制不完善的短板,對于企業經營者個人而言,更是一種制度性變革的紅利。另一方面,更具普惠意義的舉措則是個人所得稅的改革,這將使包括個體工商戶在內的約一億個稅繳納者直接受益。

提高個稅起征點恐怕是民眾最為關注的目標。追蹤發現,3500元的個稅征收地基已經持續了長達7年時間,期間無論是財政收入還是居民個人收入都出現了大幅度增長,個稅起征點的提高已是大勢所趨。目前來看,無論起征點提高的何種程度,都應當充分考慮公共財政的承接能力以及居民的實際消費水平,在國家與個人之間尋找到個稅起征點的最大公約數。

值得注意的是,個稅改革并只有起征點的提高問題,《政府工作報告》還前所未有地增加了專項扣除,首選重點是老百姓急需最關切的子女教育、大病醫療,將會根據實際情況具體確定專項扣除項目的規模和數目。而且在筆者看來,個稅起征點的調整也須建立的專項扣除的基礎之上,這樣就等于進一步抬高了個稅起征標準。

還需關注,《政府工作報告》特別提到了要建立綜合與分類相結合的個稅稅制,也就是將目前的分類稅制轉化為綜合與分類相結合的個人所得稅稅制,其中一些勞動性的所得比如說工資薪金、勞務報酬、稿酬、特許權使用費等等這些收入所得都可以合并起來,先進行基本的的扣除后,再進行征稅,這樣納稅者的負擔將會進一步減輕。

社會福利“踩油門”

資料表明,目前我國基本養老保險覆蓋雖然超過了90%,但因多種原因,基本養老金的發放卻存在著巨大的壓力,部分地區甚至出現了基金耗盡的風險。因此,從供給側的角度確保養老保險的穩定已經成為政府所面臨的嚴峻挑戰。為此,《政府工作報告》一方面提出要繼續提高退休人員基本養老金和城鄉居民基礎養老金,另一方面強調要深化養老保險制度改革,建立企業職工基本養老保險基金中央調劑制度。在筆者看來,中央調劑制度只是一種過渡性舉措,目的是為下一步養老金的全國統籌鋪石探路。

與基本養老金管理的創新一樣,對于精準脫貧力度的強化,《報告》也給出了擲地有聲的答案。除了確定今年再減少農村貧困人口1000萬以上并完成易地扶貧搬遷280萬人的目標之外,《報告》特別提出要深入推進產業、教育、健康、生態扶貧,補齊基礎設施和公共服務短板,激發脫貧內生動力。另外,在突出中央財政對貧困地區轉移支付傾斜力度的同時,《報告》還強調須對老年人、殘疾人、重病患者等特定貧困人口采取因戶因人落實保障措施,且攻堅期內脫貧不脫政策,新產生的貧困人口和返貧人口要及時納入幫扶。

對于教育的發展,《報告》在強調公平的同時,更指出要突出有質量的發展。一方面,要推動城鄉義務教育一體化發展,為此,教育投入需要繼續向困難地區和薄弱環節傾斜,同時切實降低農村學生輟學率。另一方面,要多渠道增加學前教育資源供給,運用互聯網等信息化手段,加強對兒童托育全過程監管,同時著力解決中小學生課外負擔重問題。此外,《報告》提出要以經濟社會發展需要為導向,優化高等教育結構,繼續實施農村和貧困地區專項招生計劃。看得出,在教育的頂層設計與改革問題上,決策層今年主要還是要“補短板”。

實施健康中國戰略是《政府工作報告》托起的又一個民眾福利“水晶球”。在將居民基本醫保人均財政補助標準再增加40元的基礎上,據悉今年的跨省異地就醫直接結算范圍將得到有效擴大,而且基層醫院和外出農民工、外來就業創業人員等將全部納入其中。此外,《報告》提出要繼續提高基本公共衛生服務經費人均財政補助標準,并創新食品藥品監管方式,讓問題產品無處藏身、不法制售者難逃法網。

基礎設施的“優而美”

除了前述的鐵路、公路水運以及水利建設的投資都將隨著經濟增長而步入高質量增長的快道外,作為基礎設施的重要組成部分,城市地面與地下設備的改善任務將顯得更加地突出。由于今年進城落戶的農民將再度增加1300萬人,城市公共設施的承載力將面臨著更加嚴峻的考驗,為此,《報告》提出要優先發展公共交通,健全菜市場、停車場等便民服務設施,同時有序推進“城中村”、老舊小區改造,完善配套設施,特別要重點加強排澇管網、地下綜合管廊等建設。另外,《報告》明確要更好解決群眾住房問題,啟動新的三年棚改攻堅計劃,今年開工580萬套,同時加大公租房保障力度,將符合條件的新就業無房職工、外來務工人員納入住房困難家庭的保障范圍。

圍繞著鄉村振興戰略,農村與農業供給側結構性改革已經走到前臺,為此,在提出加快建設現代農業產業園和特色農產品優勢區的基礎上,《報告》強調要新增高標準農田8000萬畝以上、高效節水灌溉面積2000萬畝。與此同時,《報告》明確要改善農村供水、供電、信息等基礎設施,其中今年將新建改建農村公路20萬公里,另外還要穩步開展農村人居環境整治三年行動,推進“廁所革命”。

必須指出,基礎設施的改善并不應當停留在硬件的改良與完善層面,大氣污染的治理這一“軟”設施的健全與優化對于保證經濟的高質量發展以及提高民眾生活的內涵更為重要。為此,《報告》提出要鞏固藍天保衛戰的成果,今年二氧化硫、氮氧化物排放量要下降3%,重點地區細顆粒物(PM2.5)濃度繼續下降。同時,要深入推進水、土壤污染防治,其中排今年化學需氧量、氨氮放量要下降2%,并完成造林1億畝以上,耕地輪作休耕試點面積增加到3000萬畝。此外,《報告》指出要實施重點流域和海域綜合治理,全面整治黑臭水體,以建設出天藍、地綠、水清的美麗中國。