北京經濟技術開發區西環路改造工程方案研究

韓 磊

(北京市市政工程設計研究總院有限公司,北京市 100082)

0 引言

道路改造工程有別于新建工程,除了從需求角度保證功能外,還要兼顧既有用地、現狀出行的限制和習慣,注重現況構筑物、管線等設施對改造工程的影響與控制。

本文通過北京經濟技術開發區(以下簡稱“開發區”)西環路改造工程的實例,針對城市道路改造方案設計時需要考慮的問題進行分析,以尋求在道路設計階段,做到目標與實際結合、功能與現狀并重,并運用于其他條件相似的工程中去。

1 背景與概況

1.1 社會背景

北京經濟技術開發區位于大興區東北部地區,是北京重點發展的3個新城之一,承擔“疏解中心城人口、聚集新的產業、帶動區域發展”的重任。

1.2 地理位置

西環路是開發區核心區的西南外環線,道路向東跨過京滬高速后與開發區路東新區相接,向南通過涼水河跨河橋與馬駒橋組團聯系,向北下穿南五環后與成壽寺路相接,進而連接中心城區,是開發區重要的內部以及對外通道。

由于西環南路(康定街—東環路)在2010年已完成改造設計,并已實施通車,因此本文研究范圍為西環路(文化園路—康定街),道路全長約5.9km。圖1為改造工程地理位置圖。

圖1 改造工程地理位置圖

1.3 工程概況

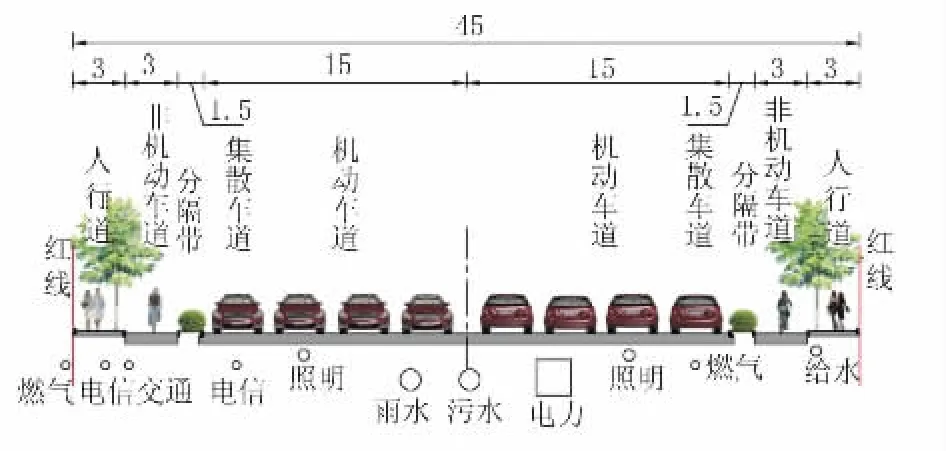

西環路(文化園路—榮京西街)規劃為城市主干路,道路紅線寬45m,全長約2.25km。西環路(榮京西街—康定街)規劃為城市次干路,道路紅線寬45m,全長約3.65km。

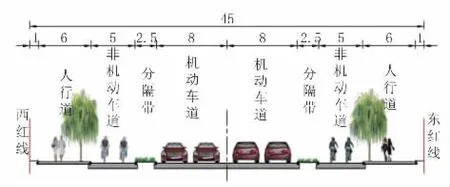

現狀道路標準橫斷面為3幅路型式,中央機動車道寬16m,設置2上2下4條機動車道,兩側機非分隔帶寬2.5m,外側設置5m寬非機動車道和6m寬人行道(見圖2)。

現狀機非隔離帶部分路段設置隔音屏,設置路段外側均為居住區。

圖2 現狀道路標準橫斷面圖(單位:m)

2 問題分析與改造目標

2.1 問題分析

2.1.1 總體交通問題

西環路是開發區最早建成的道路之一,投入使用年限已久。隨著開發區交通量的迅猛增長,2上2下4條機動車道已不能滿足現狀交通需求,經常發生交通擁堵。同時,隨著道路兩側地塊的開發建設,現狀道路兩側的集散交通只能通過非機動車道借道進出。

2.1.2 現狀交通量調查

(1)西環路(文化園路—榮京西街)

《開發區2013年交通流量調查匯總報告》[1]揭示現狀交通量情況如下:歷史交通流量趨于平穩,但近一兩年進區流量有增長趨勢,出區流量有下降趨勢。2013年3月流量3650pcu/h,9月道路斷面流量達4215pcu/h。

根據現狀調查,總結現場交通情況如下:2014年4月道路斷面流量為3803pcu/h,早、晚高峰道路雙向負荷趨于飽和,無潮汐現象。

(2)西環路(榮京西街—康定街)

2014年6月道路斷面流量為2163pcu/h。道路行駛狀況良好,雙向流量均衡。

2.1.3 慢行系統問題

根據開發區整體交通特點,交通參與者組成中以機動車為主,非機動車和行人總體流量不大,且主要集中于居住區的支路、區間路系統中。

2.1.4 路口渠化問題

西環路多數路口未渠劃,保持與標準路段相同的進、出路口車道數,轉向交通與直行交通混行,相互干擾嚴重,路口通行效率低下。

2.2 改造目標

2.2.1 總體目標

緩解西環路的交通擁堵,加強開發區與北京中心區聯系,同時滿足道路兩側集散交通的通行需求。

2.2.2 其他目標

改善現狀不足的渠化條件;通過對橫斷面設置的優化,盡量解決機動車頻繁借道和機動車非法占路停車問題;從環保設施和筑路材料等方面減少改造后行車噪聲對周邊環境的影響。

3 建設條件

3.1 沿線土地利用情況

西環路(文化園路—榮京西街)兩側主要為公共綠地和居住用地。西環路(榮京西街—康定街)南側為涼水河公園,北側主要為工業用地。

3.2 相關道路情況

3.2.1 規劃情況

西環路(文化園路—榮京西街)規劃為城市主干路,道路紅線寬45m。西環路(榮京西街—康定街)規劃為城市次干路,道路紅線寬45m。

3.2.2 相交道路

本文研究范圍西環路北起文化園路,南至康定街。道路由北向南共與18條規劃道路相交,除與貴園中路相交為分離式立交外,其余道路均為平面交叉。

3.3 公交設施

根據調查,本文研究范圍內道路沿線無公交站點,但有公交線路通過。

4 改造方案

4.1 主要技術指標

西環路(文化園路—榮京西街)規劃為城市主干路,西環路(榮京西街—康定街)規劃為城市次干路。規劃紅線均寬45m,設計速度50km/h。

4.2 交通量預測

交通量預測見表1。

表1 交通量預測表 pcu/h

西環北路單向車道數計算:2712/860=3.15,雙向需要8車道才能滿足需求。西環中路單向車道數計算:1880/860=2.19,雙向需要6車道才能滿足需求。

4.3 道路定線及平、縱面設計

道路定測線與規劃中線基本重合,全線設置5處折點,均設置圓曲線,半徑分別為1000m、700m、393m、585m、375m,并按規范要求設置緩和曲線。縱斷面設計首先保證與相交道路及地塊開口高程銜接平順,避免大規模的土石方工程,同時保證現狀管線安全的覆土要求。主要控制因素為現狀道路高程、地下管線控制高程、道路西側地塊開口高程等條件。

4.4 橫斷面設計

4.4.1 設計原則及控制因素

道路設計應兼顧過境和集散交通,提高道路通行能力的同時滿足兩側地塊進出的需求;考慮現狀道路利用及施工導改;完善路口渠化;預留設置公交港灣條件。

4.4.2 橫斷面布置

4.4.2.1 西環路(文化園路—榮京西街)

根據交通量調查及道路功能分析,西環路(文化園路—榮京西街)呈現以過境交通為主,集散功能為輔的交通特性。基于此考慮,共提出4個設計方案。

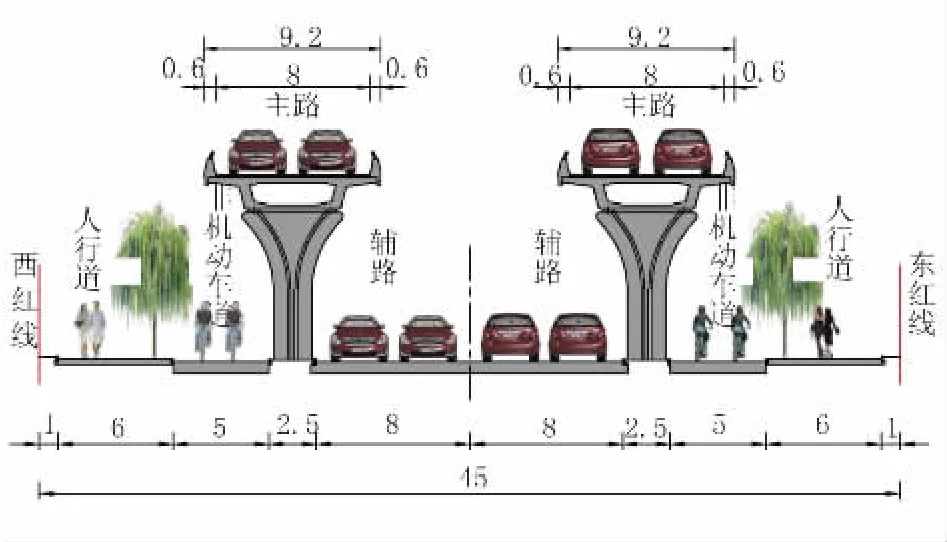

(1)方案一:高架方案

將現狀西環路改造為輔路,利用現狀機非分隔帶設置橋墩,修建連續高架橋作為主路。具體如圖3所示。

圖3 方案一標準橫斷面設計圖(單位:m)

高架橋在榮京西街路口北側接入地平,與榮京西街實現平交燈控路口。為滿足通行凈空需求,高架橋向北需連續上跨軌道亦莊線(高架橋)、南五環路(高架橋)和東馬路(地平)。

另外,在現狀東馬路北側有2路高壓線,分別為500kV、110kV,凈空為12m。為保證道路通行凈空,需進行升塔改造。

東馬路以北為成壽寺路。成壽寺路紅線寬50m,現況為1幅路型式,設置雙向6條機動車道,機非混行。高架橋接地段需同時改造成壽寺路,占用內側4條機動車道設置橋墩,相應需拓寬成壽寺路。在東馬路以北約760m范圍內,成壽寺路兩側建筑較多,若在此范圍內高架橋落地,則會帶來大量拆遷工程。

綜合以上分析,雖然高架方案可以實現過境交通快速通行,但工程規模較大,投資較高。全線高架橋長度約4km,改造成壽寺路2.1km,還需對現狀高架塔進行升塔改造。除了較大的拆遷外,受橋梁墩柱位置控制,不利于隔音屏的設置,對周邊的居住環境也會產生較大影響。

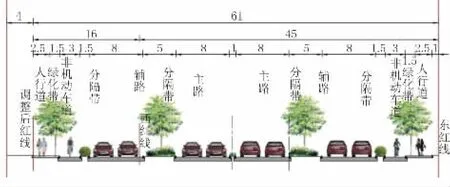

(2)方案二:過境、集散交通分離方案

借鑒高架方案的思路,將過境交通和集散交通分離,具體橫斷面為:標準橫斷面采用6幅路型式,用地寬度61m;主路設置雙向4車道,僅能直行,供過境交通通行;燈控路口出路口方向設置出口;兩側輔路設置雙向4車道,供區域交通通行;主輔路分隔帶寬5m,滿足路口渠化和出口匝道需求;兩側機非分隔帶寬1.5m,非機動車道寬3m;路側帶寬4m,設置2.5m寬人行道和1.5m寬綠化及設施帶。具體如圖4所示。

圖4 方案二標準橫斷面設計圖(單位:m)

該方案需向西拓寬道路紅線16m,距離道路西側居住小區圍墻9m(4m)。

該方案將轉向交通設置在輔路內,主路僅能直行,此設置增加路口信號周期,延長等候時間。基于此原因,提出方案三。

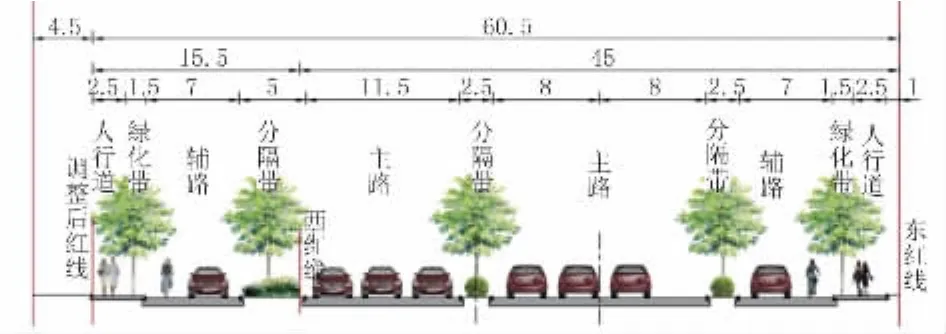

(3)方案三:主、輔路分離方案

方案三標準橫斷面采用4幅路型式,用地寬度為60.5m。現狀道路作為東半幅,設置3條機動車道,外側設置多功能車道,同時可設置進出口匝道。現狀非機動車道拓寬改造為輔路,寬7m。路側帶寬4m,設置2.5m寬人行道和1.5m寬綠化及設施帶。 新建西半幅,主路設置3條機動車道,主輔路分隔帶寬5m,外側設置7m寬輔路和4m寬路側帶。如圖5所示。

圖5 方案三標準橫斷面設計圖(單位:m)

該方案中現狀道路路由得到充分利用,但需向西拓寬道路紅線15.5m。除此之外,現狀天寶北街北側天橋需重建。

方案三通過主輔路進出口控制沿線地塊的進出,在路口范圍將右轉交通設置在輔路內,較好地解決方案二路口信號周期較長的問題,但無法做到過境和集散交通的分離。

方案二、方案三均能較好地實現道路功能,但均大范圍突破道路紅線。基于此原因,提出方案四。

(4)方案四:局部拓寬紅線方案

方案四標準橫斷面采用3幅路型式,在道路紅線內布置。中央機動車道寬30m,設置雙向8車道,外側機動車道作為集散車道使用;兩側機非分隔帶寬1.5m,非機動車道寬3m,最外側人行道寬3m。如圖6所示。

圖6 方案四標準橫斷面設計圖(單位:m)

該方案在道路紅線內布置標準橫斷面,通過設置集散車道,滿足區域交通集散需求,但在路口范圍內再無空間進行路口渠化,仍需在路口局部路段突破道路紅線。

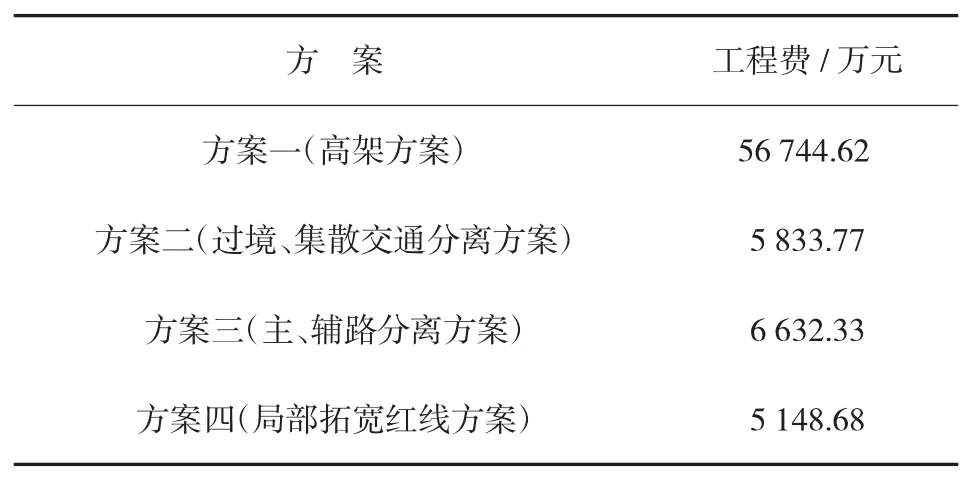

(5)方案比選

方案一可以實現過境交通快速通過西環北路直達榮京西街路口,但工程規模較大,投資較高,并且影響較大;隔音屏全部重建。

方案二實現過境交通與區域交通分離,相互干擾較小,過境交通優先通行,但突破道路紅線16m;隔音屏全部重建。

方案三中現狀主路充分利用,通行能力明顯提高,設置輔路后,通過進出口集散區域交通,但突破道路紅線15.5m;隔音屏全部重建。

方案四標準橫斷面不突破道路紅線,僅在路口范圍內局部路段突破紅線,最大限度地利用現狀道路。相比較而言,該方案道路通行能力滿足,容錯率最大;隔音屏需全部重建。

綜上所述,方案四從用地、投資和實施難度等方面具有明顯的優勢,故推薦采用方案四為西環路(文化園路—榮京西街)設計橫斷面。在該方案中,非機動車道較現狀由5m壓縮至3m,通行能力滿足,且可避免機動車駛入和占路停車。

各方案投資對比見表2。

表2 各方案工程費用表

4.4.2.2 西環路(榮京西街—康定街)

經方案比選,結合現有構筑物情況,推薦以下方案:標準橫斷面采用3幅路型式,中央機動車道寬16m,設置2上2下4條機動車道;兩側主輔路分隔帶寬4.5m,用于設置進出口集散車道及路口渠化;外側設置7m寬輔路,機非混行;最外側設置3m寬人行道。

5 環保設施

為減少行車噪聲對周邊居民的影響,在現狀設置隔音屏路段,根據推薦改造方案橫斷面設計情況,在機非分隔帶內新建隔音屏設施。按照聲學擴散情況計算,新建隔音屏由現狀5.5m加高至7.8~9m。

根據聲學公式計算,道路拓寬后,路面行車噪聲增加值為3dB。

現狀隔音屏實測降低噪聲數值為11.8dB,新建隔音屏理論降低噪聲數值為18.2dB,考慮環境影響折減,實際降低噪聲數值為15.2dB。

為了更加有效地減少噪聲污染,在西環路改造的路面結構設計中,表面層瀝青采用橡膠瀝青混凝土。根據《北京市廢胎膠粉瀝青及混合料設計施工技術指南》[2]顯示,橡膠瀝青混凝土試驗中,路面行車噪聲比一般路面降低2~3dB,相當于交通量減少30%~50%。

6 結語

隨著社會的發展,小汽車數量不斷增長,早期實現規劃的道路,在一個或幾個規劃周期之后,已不能滿足交通需求,因此會帶來一批道路面臨改造。道路改造有別于新建工程,需在改造前分析現狀道路存在的問題和原因,并對癥下藥。在改造工程設計當中,除了從需求角度保證功能外,還要關注既有用地、現狀出行的特點與習慣,考慮現狀設施對改造方案的影響,避免出現解決交通問題的同時又造成了新的問題和矛盾點。

在改造工程中還應注意一個問題,就是避免進入“拓寬是解決問題唯一途徑”的誤區。本文以一個實際案例,通過流量、功能分析得出機動車道拓寬結論,另一方面對非機動車壓縮也是保證其路權,提高使用條件的一種手段。面對不同道路不同問題,需分析研究后再下結論,以做到真正以最有效、經濟的方案解決問題,而非簡單粗暴的表面處理。

參考文獻:

[1]北京經濟技術開發區城市規劃和環境設計研究中心.開發區2013年交通流量調查匯總報告[R].北京:北京經濟技術開發區城市規劃和環境設計研究中心,2014.

[2]北京市路政局.北京市廢胎膠粉瀝青及混合料設計施工技術指南[Z].北京:北京市路政局,2007.