探究層次分析法在小型水庫除險加固工程中的應用

張文娟,李樹言,漆文邦

(四川大學水利水電學院,成都 610065)

0 前 言

作為中國江河防洪體系中的重要構成部分,水庫的安全運行與人民群眾的生命財產安全息息相關。依據《全國病險水庫除險加固專項規劃》,全國共有水庫87 076座(小型水庫83 359座),其中共有38 019座病險水庫(小型水庫35 586座),小型水庫約占病險水庫總數的93.6%[1]。大量小型病險水庫的存在,已使其成為中國防洪安全中的最大隱患。因此有必要對小型病險水庫的除險加固工程進行探究。

1 小型病險水庫的成因

1.1 建設時期存在問題

中國現有的小型水庫中,大約90%的水庫修建于“大躍進”、 “文革”時期。建國初期中國缺乏設計、施工技術力量,水文和地質等基礎資料較少,設計規范和行業標準不健全等[2],使得小型水庫從建設初期就埋下了一定的隱患,易演變成病險水庫。

1.2 運行期間管理落后

由于缺乏技術支持和不重視水庫的管理等各方面原因,小型水庫在建成初期就缺少觀測設施及手段。同時也沒有相應的維修養護費用及管理人員,使得水庫的運行狀況不能得到快速有效的掌握及處理,以致對下游人民群眾的安全構成隱患。

2 常見的病險問題及工程措施

2.1 水庫的病險問題

大壩壩體的填筑質量和夯壓質量較差,造成壩土結構松散,大壩多存在滲漏問題;溢洪道多為土渠,雜草叢生,無消力池,無法滿足安全泄洪的要求;輸水建筑物多為壩下埋管,因壩體年久變形、涵洞結構不完整及質量差等因素,涵洞存在漏水和接觸沖刷的隱患;水庫未修管理房,缺少通信設備,缺乏大壩位移、沉降觀測設施及水文觀測設施等;水庫防汛搶險道路為土路,凹凸不平,不能滿足工程搶險道路要求[3-6]。

2.2 水庫除險加固的工程措施

小型水庫一般為土石壩,經過長達幾十年的運行,壩體發生沉降變形,故應校核壩頂高程是否滿足要求。若需加高大壩,可以在壩頂增設防浪墻,或直接增加大壩壩頂高程[7]。如要提高水庫的泄洪調洪能力,可加深或擴寬原溢洪道或新建溢洪道。

對于存在滲漏問題的病險水庫大壩,可利用壩體充填灌漿、壩基帷幕灌漿、混凝土防滲墻和劈裂灌漿等工程措施進行防滲處理。通過培厚減緩壩坡和削坡減緩壩坡的方式可以對大壩壩體進行穩定加固。培厚減緩壩坡時,上下游壩坡都應使用透水性比原壩坡大的材料[8]。上游護坡多采用干砌石、堆石及混凝土板護坡等,下游一般采用簡化型式的護坡[9]。若輸水涵洞存在漏水和接觸沖刷的隱患,可對其進行回填灌漿處理,或加內襯,也可新建。

而且,也應提高水庫的管理水平。例如,新建管理房、增設水庫通訊設備、新增大壩及水文監測設施及新建防汛搶險道路等,并安排管理人員對水庫進行日常巡護,以確保水庫的安全運行。

3 病險水庫認定現狀及缺陷

在中國,現行的水庫大壩安全評價方法主要有分析法和安全系數法[10]。該評價方法是以大壩工程安全為中心,對其若干的相關專題分別進行研究,從而將大壩分為A、B、C三個等級。各個專題的安全性級別全部達到A級的,稱為一類壩;安全性級別全部為A級和B級的,是二類壩;安全性級別中有一項及其以上為C級的,稱為三類壩[11],見圖1。

圖1 傳統的大壩綜合安全評價框架圖

水庫大壩的安全評價可從2個方面入手,首先是水庫大壩是否為病險水庫,然后是分析判定其病險問題的嚴重程度如何。根據現行的大壩安全評價法,將大壩分為3級,但是這樣分級較為籠統,不能滿足其病險嚴重程度的判定。比如,同為C級的2座大壩,其中一個可能僅有一項判定為C,而另一座可能所有項均判定為C級。2座大壩雖同為三類壩,顯而易見,一座所有項均判定為C級的大壩病險嚴重程度一定比僅有一項判定為C的大壩的要嚴重得多。

4 層次分析法的應用

隨著對水庫大壩除險加固研究的不斷深入以及相關法規體系的持續完善,水庫大壩的病險嚴重程度評價方法的重要性越發凸顯。因此,將傳統的大壩安全評價法和層次分析法兩者相結合,利用定性和定量分析的方法,可對水庫大壩的病險嚴重程度進行判定和評價。

4.1 層次分析法

層次分析法(Analytic Hierarchy Process簡稱為AHP法)是把與決策問題相關的因素分成目標、準則及方案等不同階梯層次,構造層次結構圖,并以此為基礎進行分析和決策的方法。AHP法的步驟[12-14]如下。

4.1.1 遞階層次結構圖的構建

通過對決策目標的分析、調查、研究,找尋與目標體系相關的因素及其相互之間的關系,從而將其劃分成不同的層次結構,最后構建成相應的遞階層次結構圖,見圖2。

4.1.2 判斷矩陣的構造

根據遞階層次結構圖,由上至下逐步地構建相應的判斷矩陣。各層的指標因素都必須要以相鄰的上一層的指標因素為對比準則,依照1~9 的標度方式進行兩兩比較以此構建判斷矩陣。將此應用到實際時,一般要通過向相關研究領域的專家教授進行反復咨詢從而確定判斷矩陣。

具體的標度定義及含義如表1所示。

表1 1~9標度定義表

4.1.3 層次單排序和一致性檢驗

層次單排序權重向量是通過求出判斷矩陣的最大特征值及其相應的特征向量,并進行歸一化計算后得到。判斷矩陣的計算成果帶有一定程度上的客觀性,故應該對其進行一致性檢驗。如果檢驗不合格,則要對判斷矩陣進行修正,直至滿足要求。

圖2 水庫大壩安全綜合評價評估指標的層次結構圖

一致性指標CI的計算:

(1)

式中:λmax為最大特征值;n為指標個數。

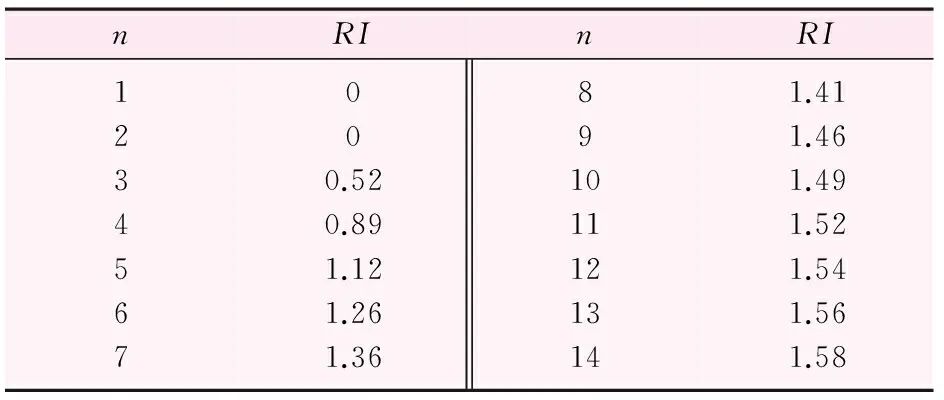

表2 平均一致性指標表

通過表2可得到不同指標個數下的平均一致性指標RI。RI在某種水平上可以規避一致性判斷指標隨著n的增大而顯著增大的缺陷。

一致性比例CR的計算:

(2)

4.1.4 層次總排序和其一致性檢驗

由上而下逐層地計算各層指標因素相對于目標層的合成權重,最終可以得到各個指標因素對于總目標決策影響大小的排序。為了確保思維上的邏輯不產生矛盾,也應對層次總排序進行一致性檢驗,只有通過了檢驗,其得到的結果才具有可信性。

4.2 層次分析法在小型水庫綜合安全評價方面的應用

以層次分析法為基礎的水庫大壩綜合安全評價分析法,有分解、判斷、綜合共3個階段[15]。

4.2.1 分 解

構建水庫大壩安全評價的遞階層次圖及對應的判斷矩陣,求解計算得到各個指標的權重。分析與水庫大壩的安全評價相關的內容,可將影響水庫大壩安全的因素逐層分解為如圖2所示的結構。構建了遞階層次結構圖之后,以向專家教授調查咨詢的方法,得到各層次指標的判斷矩陣,再經過一系列的計算便可獲得各個指標的權重大小。

4.2.2 判 斷

判斷是指對層次結構圖中的最底層指標因素進行評估。在大壩傳統的安全評價方法中,利用A、B、C三個等級對這些指標進行評判。但是,在利用層次分析法時要量化這些指標因素,即對底層各個指標因素進行評分。在本文中,提出了一種等級劃分標準,如表3所示。

根據水庫大壩的現狀具體分析,對各項指標以其問題的嚴重程度打分。賦予這些分值時需經過相關專家的評比探討,其應具有一定的客觀性。

表3 各個指標的等級劃分表

4.2.3 綜 合

綜合是計算底層指標因素相對于總目標決策的權重,且對其進行一致性檢驗。最后,將各個指標所得的分值和其相應的權重進行相乘后相加,即可得到水庫大壩安全評價的具體分值。根據水庫所得分值,便可比較同等級水庫的病險嚴重程度。水庫的總分值越低,其病險問題就越嚴重,其進行除險加固的需求就越迫切。

4.3 工程實測

4.3.1 工程概況

M水庫為小(2)型水庫,修建于19世紀50年代,大壩是均質土壩,總庫容為12.5萬m3,壩軸線長約93.0 m,壩頂平均寬4.50 m。小(2)型水庫的主要建筑物有大壩、臨時溢洪道及輸水涵洞。大壩壩體與壩基均存在滲漏,臨時溢洪道為開敞式未襯砌土渠,斷面極不規則。輸水涵洞進口淤塞,閘閥失靈、難于啟閉。涵洞洞身滲漏嚴重。

N水庫為小(2)型水庫,建于20世紀,曾于2013年進行了部分改造。大壩為均質土壩,總庫容為12萬m3,壩頂平均寬6.5 m,壩軸線長約33.0 m。壩體碾壓質量、防滲質量均較好,溢洪道為開敞式漿砌石襯砌渠道(矩形斷面),結構完整,但進口段底板淤積嚴重、雜草叢生,底板和邊墻局部漿砌石及砂漿抹面有輕微的破損。輸水涵洞出口的轉蓋門操作不方便,易關閉不嚴,同時也容易生銹。

按傳統的大壩安全評價方法對M、N水庫進行評判,兩者均為C等、三類壩,是病險水庫大壩。

4.3.2 構造判斷矩陣確定各指標權重

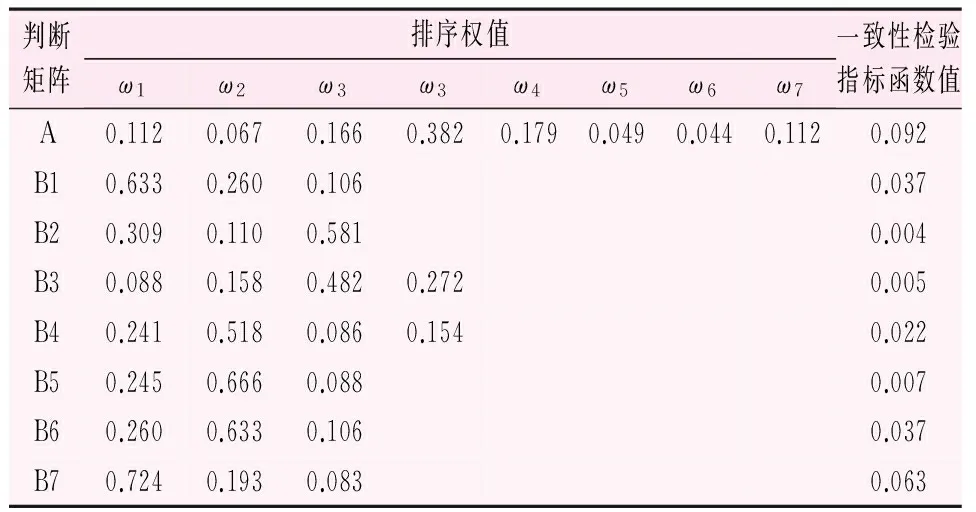

以本文中圖2為依據,通過兩兩比較、1~9級標度法,共構造了8個判斷矩陣。針對這些判斷矩陣,利用Matlab編程可求取各指標的權重,且作一致性檢驗。各個判斷矩陣的層次單排序權值的計算結果如表4。

表4 各判斷矩陣的層次單排序權值和其一致性檢驗

23個底層指標的合成權重W為:

W=[ 0.071 0.029 0.012 0.021 0.007

0.039 0.015 0.026 0.080 0.045

0.092 0.198 0.033 0.059 0.044

0.119 0.016 0.013 0.031 0.005

0.032 0.010 0.004]

4.3.3 綜合評價

對M、N兩個小型水庫的23個指標進行打分,如表5。并按照各個指標權重計算得到每個水庫的綜合評價得分。

由表5可知,M、N兩座水庫雖同為三類壩,但M水庫比N水庫的總分要低,說明M水庫的病險程度遠比N水庫嚴重得多。當洪水期到來時,M水庫更容易發生漫壩或潰壩事故,對下游人們群眾的生命財產的威脅性極大。故M水庫和N水庫兩者相比來說,對M水庫除險加固的緊急性和必要性較強,故應先對M水庫的病險問題采取必要的工程處理措施。

表5 M、N兩個小型水庫的得分表

5 結 語

本文著重探討了傳統的水庫綜合安全評價中存在的缺陷,即不能反映水庫大壩的病險嚴重程度,并就此引入層次分析法構建了水庫安全評價的定量評價分析模型。與現行規程相比,該評價模型可以得出量化的結論,反映出水庫的病險嚴重程度,從而可以更加合理地對小型水庫除險加固工程進行決策。而且,由于通過了專家教授的評判論證,該層次分析法模型中構建了合理客觀的判斷矩陣及評價準則,使得該模型更加具有可信度和實用性,進而成為水庫大壩綜合安全評價的一個值得研究的新方法。

參考文獻:

[1] 水利部.全國病險水庫除險加固專項規劃[R].2001.

[2] 吳煥新.病險水庫除險加固治理綜合評價體系研究[D].濟南:山東大學2009.

[3] 牛運光.水庫土石壩防洪標準綜述[J].人民珠江,1999(01):34-39.

[4] 顧沖時,蘇懷智.綜論水工程病變機理與安全保障分析理論和技術[J].水利學報,2007,38(增):71-77.

[5] 梅亞東,談廣鳴.大壩防洪安全的風險分析[J].武漢大學學報(工學版),2002,35(06):11-15.

[6] 胡江,蘇懷智.基于生命質量指數的病險水庫除險加固效應評價方法[J].水利學報,2012,43(07):852-868.

[7] 閔江濤.趙強.病險水庫除險加固探討[J].企業技術開發,2015,34(05): 66-67.

[8] 鈕新強.水庫病險特點及除險加固技術[J].巖土工程學報,2010,32(01): 153-157.

[9] 林繼鏞.水工建筑物[M].北京:中國水利水電出版社,2009:261-263.

[10] 嚴祖文.魏迎奇.張國棟.病險水庫除險加固現狀分析及對策[J].水利水電技術,2010,41(10):76-79.

[11] 中國水利水電出版社.水庫大壩安全評價導則[M].北京:中國水利水電 出版社,2001.

[12] 林永鋒,符興義.層次分析法在水庫除險加固效果評價中的應用[J].山西建筑,2010 36(05):357-358.

[13] 季根蔡.基于層次分析法的水庫大壩安全鑒定的綜合評價[J].紅水河, 2007, 26(01):133-145.

[14] 江高.模糊綜合評價法及其應用[D].天津:天津大學,2005.

[15] 王寧,沈振中,徐力群等.基于模擬退火層次分析法的病險水庫除險加固效果評價[J].水電能源科學,2013,31(09):65-67.