丹東市山洪災害風險分析

李 杰

(遼寧省丹東水文局,遼寧 丹東 118000)

山洪災害是水災的一種表現形式,是指由于受暴雨影響山洪暴發而給人類社會系統所帶來的危害,主要表現為山體滑坡、泥石流和溪河洪水泛濫造成的國民經濟和人民生命財產損失[1],這些災害主要是因持續性高強度大暴雨所致,故屬于雨洪災害的范疇,又因主要發生于山丘區,故稱為山洪災害[2]。山洪災害具有破壞性強、危害重、恢復難度大等特點,而我國由于山區面積比重大、人口多,因此山洪造成的災害損失也較為嚴重,是我國國民經濟發展的重要限制因素[3];在此背景下,有必要評估山洪災害的風險程度,為防治和削減山洪災害導致的重大損失提供科學依據。山洪災害風險分析可采用不同的方法與模型,早期的山洪風險評價主要以層次分析、模糊邏輯、綜合熵權、組合模型[4]等定量評價方法為主,隨著近年來GIS空間分析技術的發展,基于GIS平臺結合以上定量評價方法的山洪災害風險分析方式成為新的發展趨勢,該方法不僅可以提供更為精細直觀的山洪風險度空間分布情況,而且有利于各類模型與數據之間的整合,在三峽庫區湖北片區和南豐縣的山洪風險評估[5]中均得到了有效的應用。丹東市是我國東北山洪災害較為嚴重的地區,山洪暴發引發的山體滑坡、泥石流等災害頻發,嚴重影響了該地區的生命財產安全,但目前針對該市全域范圍內的山洪災害風險分析則鮮有報道,因此本文采用GIS平臺的空間分析技術、結合層次分析法、基于山洪災害風險概念模型確定了丹東市山洪災害風險評估的指標與權重體系,計算并分析了丹東市山洪災害風險度的空間分布情況,為該市的山洪災害防治提供科學參考。

1 研究區概況與風險分析方法

1.1 研究區概況

丹東市位于遼寧省東南部,是我國最大的邊境城市,是中國萬里長城的最東端起點和中國海岸線的最北端起點,也是連接朝鮮半島與中國及歐亞大陸的主要陸路通道。丹東市地貌以山地和丘陵為主,大部分地區地處長白山脈的余脈,地勢由東北向西南逐漸降低,可劃分為北部中低山區,南部丘陵區,南緣沿海平原區3類地貌單元,其中山地丘陵占總面積72%,平原占15%,水域占9%,其它占4%。丹東位于亞歐大陸東岸中緯度地帶,屬暖溫帶亞濕潤季風型氣候,年平均雨量多在800~1200mm之間,是中國北方雨量最多的地區。

丹東市是我國東北山洪災害較為嚴重的地區,山洪暴發引發的山體滑坡、泥石流等災害頻發,嚴重地威脅了該地區的生命財產安全[6],例如1987年8月丹東市普降暴雨,由山洪誘發的泥石流與山體滑坡多達1.4萬多處,死亡人口54人,失蹤4人,堤壩決口3247處,受災農田面積達58.1萬畝,直接經濟損失達1.65億。近幾十年來,丹東市開展了大面積的水土保持小流域治理、造林整地、維修農田梯田等工作,明顯降低了該地區的山洪災害損失,但作為山洪地質災害易發區,有必要對該市的山洪災害風險進行分析,為該市的山洪災害防治工作提供更為精細的科學依據。

1.2 山洪災害風險分析方法

山洪災害風險大小可由山洪災害風險度來表征。山洪災害的成因眾多,且各影響因子之間的交互作用較為復雜,本文借鑒史培軍等人[7]和劉珮勛等人[5]的研究成果,采用層次分析法構建丹東市山洪災害風險評估指標體系,該指標體系主要是基于山洪災害風險概念模型:

R=f(T,B,S)

(1)

式中,R—山洪災害風險度;T—觸發因子;B—下墊面孕災環境因子;S—承災體易損性因子。

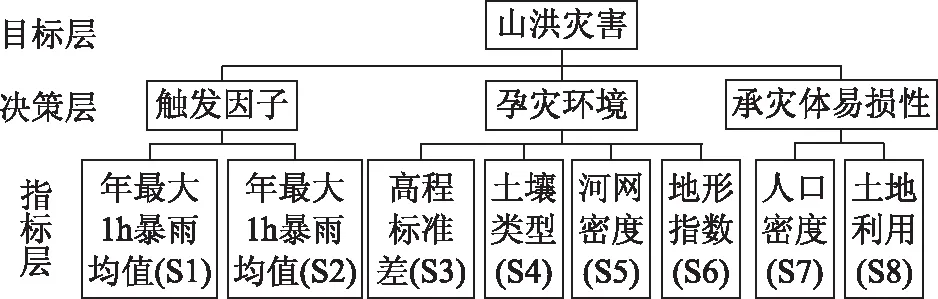

層次分析法是對一些較為復雜、較為模糊的問題作出決策的簡易方法,特別適用于難以完全定量分析的問題,是最為常用的簡便、靈活而又實用的多準則決策方法之一[8]。運用層次分析法建模,首先是建立遞階層級結構模型,遞階層級結構可分為目標層、決策層和指標層,本文主要選取劉珮勛等人篩選的評價指標,即以山洪災害為目標層指標,以觸發因子、下墊面孕災環境因子和承災體易損性因子為決策層指標,以年最大1h暴雨均值(S1)、年最大6h暴雨均值(S2)、高程標準差(S3)、土壤類型(S4)、河網密度(S5)、地形指數(S6)、人口密度(S7)、和土地利用(S8)為指標層指標如圖1所示。遞階層級結構確定后,可通過構造各層次中的所有判斷矩陣、層次單排序及一致性檢驗、層次總排序及一致性檢驗3個步驟確定評價指標的權重值,其中判斷矩陣的確定主要是根據丹東市山洪災害的特點,采用山洪災害史料調查與專家意見征集相結合的方法;此3個步驟的具體操作方法可參見文獻[5]。

圖1 丹東市山洪災害風險評價指標體系

采用層次分析法確定了各指標的權重值后,則主要基于ArcGIS10.4平臺,利用GIS疊加分析的加權總和工具,將各指標進行匯總分析與計算,求得各柵格點的加權總和值,該值即為相應柵格點的風險度F,其表達式為

(2)

式中,i—第i個評價指標;n—評價指標數;wi—第i個指標的權重值;si—第i個風險指標歸一化的數據值。丹東市山洪災害風險分析中的指標數據值歸一化方法可參見文獻[9];降雨數據主要來源于丹東市的氣象局與中國氣象數據網(http://data.cma.cn/),高程、河網密度、土壤類型、地形等數據主要來源于中科院國際科學數據服務平臺(http://www.cnic.cas.cn/zcfw/sjfw/gjkxsjjx/)和加利福尼亞大學圣迭戈分校的測量數據庫(http://topex.ucsd.edu/),人口密度和土地利用數據主要來源于丹東市統計年鑒、國土資源部門、與土地利用總體規劃(2006~2020)。

計算所得的山洪災害風險度值介于0與1之間,值越大則表示風險越大,具體的等級劃分方法見表1。

表1 丹東市山洪災害風險等級劃分

2 分析結果

2.1 丹東市山洪災害風險評價指標權重值

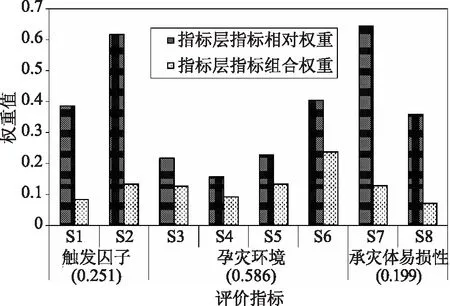

丹東市山洪災害風險評價指標權重值如圖2所示。圖2中橫坐標括號內的數值表示決策層指標的權重值,根據權重值的相對大小可知,對于丹東市而言下墊面孕災環境因子對山洪災害的風險度影響最大、觸發因子次之,而承災體易損性因子則相對較小。指標層指標相對權重表示在某一方面(由決策層指標表示)不同指標之間的相對重要性;例如,在觸發因子方面,山洪災害主要由持續性高強度暴雨所致,因此年最大6h暴雨均值在山洪災害危險度評價中的相對權重值(0.616),大于年最大1h暴雨均值的相對權重值(0.384)。指標層指標組合權重為指標層指標相對權重與相應決策層指標權重值的乘積,可綜合反映指標層某指標在某一方面內的相對重要程度以及該方面本身的重要程度,即表示某指標在整體山洪災害風險評價中的重要程度;根據圖1可知,指標層各指標按對丹東市山洪災害風險度的影響程度由大到小排序為:地形指數、年最大6h暴雨均值、河網密度、人口密度、高程標準差、土壤類型、年最大1h暴雨均值、土地利用。

圖2 丹東市山洪災害風險評價指標權重值

2.2 丹東市山洪災害風險度空間分布

基于GIS平臺結合層次分析法確定了研究區域內各個柵格點的山洪災害風險度值,得到丹東市山洪災害風險度空間分布如圖3所示。根據圖3可知,丹東市整體的山洪災害風險度由東北向西南呈現降低趨勢,大部分區域的山洪災害風險度值介于0.2~0.6之間,因此可以認為目前丹東市大部分地區的山洪災害風險處于“較低”和“中等”水平。在丹東市北部地區,尤其是寬甸滿族自治區的北部地區,部分柵格點的山洪災害風險度值大于0.6,即風險等級為“較高”;寬甸地處長白山脈與千山山脈過渡地帶、遼東斷塊山地丘陵區,且是遼寧省內的大到暴雨中心,因此幾乎每年都要發生不同程度的洪澇災害,評價結果與實際情況具有較高的吻合度。在丹東市南部地區,尤其是東港市地區,部分柵格點的山洪災害風險度值小于0.2,即風險等級為“極低”;東港市北部為低山丘陵,中部為低丘坡崗,南部為退海平原,沿海系潮間帶灘涂,相對于丹東市的北部地區較為平坦,尤其是南部黃海之濱是大片的退海平原,地勢平坦,土質肥沃,排渠系成套,是東港市糧食、國家優質米基地,在歷史上受山洪災害的影響相對較少,因此評估結果與實際情況基本一致,證明了本文所用方法的合理性。

圖3 丹東市山洪災害風險度空間分布

3 結語

基于GIS平臺結合層次分析法,從山洪災害觸發因子、下墊面孕災環境因子和承災體易損性因子3個方面著手,分析了丹東市山洪災害風險度的空間分布規律,結果表明,丹東市大部分區域的山洪災害風險度值介于“較低”和“中等”之間,整體的山洪災害風險度由東北向西南呈現降低趨勢。基于本文方法的評估方法與實際情況吻合度較高,可為該市制定可行的山洪防治規劃與政策提供參考。在以后的研究中,還可以嘗試將衛星遙感、物聯網、云計算等新興科學技術整合到山洪風險分析中,以期得到實時的且更為精細化的評估結果。

[1] 馬艷霞, 狄旭東. 遼寧省山洪災害環境影響分析及防治對策[J]. 吉林水利, 2006(08): 16- 18.

[2] 孫厚才, 沙耘, 黃志鵬. 山洪災害研究現狀綜述[J]. 長江科學院院報, 2004, 21(06): 77- 80.

[3] 段生榮. 典型小流域山洪災害臨界雨量計算分析[J]. 水利規劃與設計, 2009(02): 20- 21.

[4] 秦山茸. 運用組合模型對農村飲水安全等級劃分及空間分布特點的研究[J]. 水利技術監督, 2017, 25(02): 99- 102.

[5] 劉珮勛, 劉成林, 裘仕博, 等. 基于GIS與AHP的南豐縣山洪災害風險評估[J]. 水電能源科學, 2017(06): 55- 58.

[6] 谷秀英. 遼寧省山洪災害防治降雨區劃分析[J]. 水利技術監督, 2006, 14(03): 56- 58.

[7] 史培軍. 再論災害研究的理論與實踐[J]. 自然災害學報, 1996, 5(04).

[8] 李斌, 李明. 基于層次分析法的水利工程社會穩定風險因素識別[J]. 水利規劃與設計, 2016(07): 19- 22.

[9] 閆曉惠, 陳新, 張博威. 模糊邏輯在水利工程工程評價中的應用探析[J]. 科技展望, 2015(23): 76.

[10] 徐建新, 陳學凱, 黃鑫. 湄潭縣降水突變特征分析[J]. 華北水利水電大學學報(自然科學版), 2014, 35(02): 6- 11.

[11] 曹永強, 郭明, 袁立婷. 基于GIS技術的遼寧省山洪災害風險區劃研究[J]. 華北水利水電大學學報(自然科學版), 2018, 39(02): 80- 85.

[12] 王越, 劉曙光. 基于ArcGIS的平原河網地區圩區內澇模擬方法研究[J]. 華北水利水電大學學報(自然科學版), 2018, 39(01): 81- 85.

[13] 魏燕飛, 畢佳成. 雨水控制利用措施對城市雨洪的影響[J]. 華北水利水電大學學報(自然科學版), 2015, 36(01): 12- 15.

[14] 黃國如, 張瀚. 氣候變化對廣州市城市雨潮遭遇風險的影響評估[J]. 華北水利水電大學學報(自然科學版), 2016, 37(05): 7- 15.

[15] 祝武斌. 甘肅省成縣山洪災害臨界雨量分析計算[J]. 水利規劃與設計, 2015(03): 26- 28.

[16] 崔延芳, 臺會選. 武都區山洪泥石流災害成因分析與對策[J]. 水利規劃與設計, 2015(08): 50- 52.

[17] 楊洪艷. 玉田縣山洪災害防治非工程措施分析[J]. 水利規劃與設計, 2015(12): 39- 41.