鄭州新區污水廠廠外管道工程溢流井設計方案與計算

元紹建

(天津市市政工程設計研究院,天津市 300000)

0 引言

由于鄭州市的高速發展,鄭州市王新莊污水廠水處理能力已不能滿足發展需要。規劃廢棄原王新莊污水處理廠,并在新區建造新區污水處理廠。廠外污水干管始于原王新莊進廠污水井,終于新區污水廠。為防止緊急狀態時干管沿線地勢低點檢查井冒水,經環保部門審批后,設置溢流口在必要時向鄰近河道宣泄污水,可臨時緩解緊急狀況帶來的不良后果。

1 工程概況

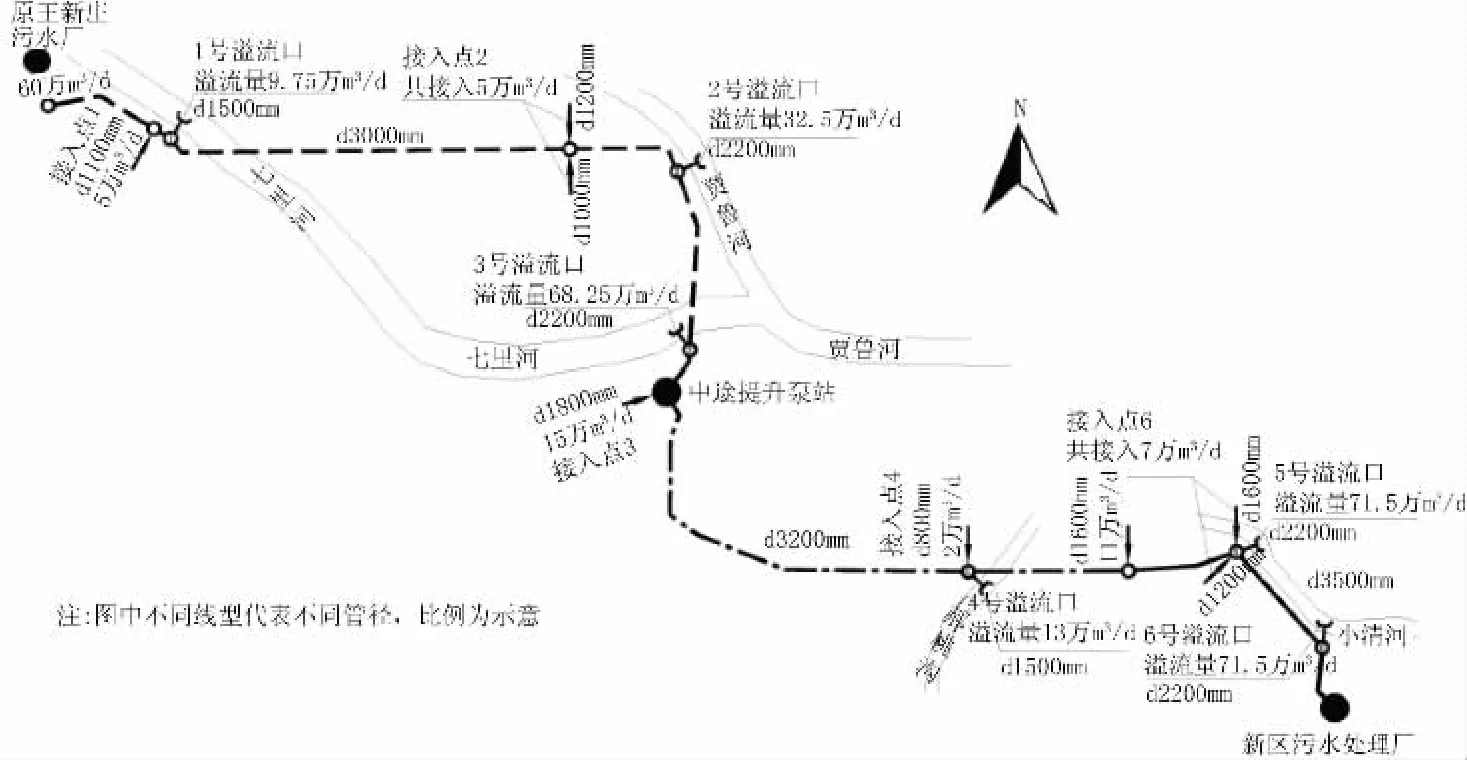

新區污水處理廠廠外管線全長約32 km,管線由一座總規模85萬m3/d的中途提升泵站隔開。泵前管徑d3 000mm,泵后管徑d3 200mm和d3 500mm。管線途經大小河流溝渠數條,分別是七里河、賈魯河、郝桃溝、小清河。污水干管除承接原王新莊服務范圍內的60萬m3/d的污水外,沿線還有多處污水支管接入,污水規劃總規模為120萬m3/d(見圖1)。

管道沿線地勢由西向東,由北向南大致呈遞減趨勢,河流底及水位高程由西向東遞減,符合水流由西向東流動的一般規律。

2 緊急狀態分析

泵站前管線緊急狀態指電站停電等意外因素導致泵站無法工作,這種情況下泵站前管線設置的溢流口將溢流泵前全部污水,共85萬m3/d×1.3(峰值系數)=110.5萬m3/d。

泵站后管線緊急狀態指水廠事故進水泵房關閘,而中途提升泵站仍然正常工作,在這種情況下泵站后設置的溢流口將溢流全部污水,總量為120萬m3/d×1.3=156萬m3/d。

3 溢流口設置位置和流量初分

3.1 溢流口位置方案

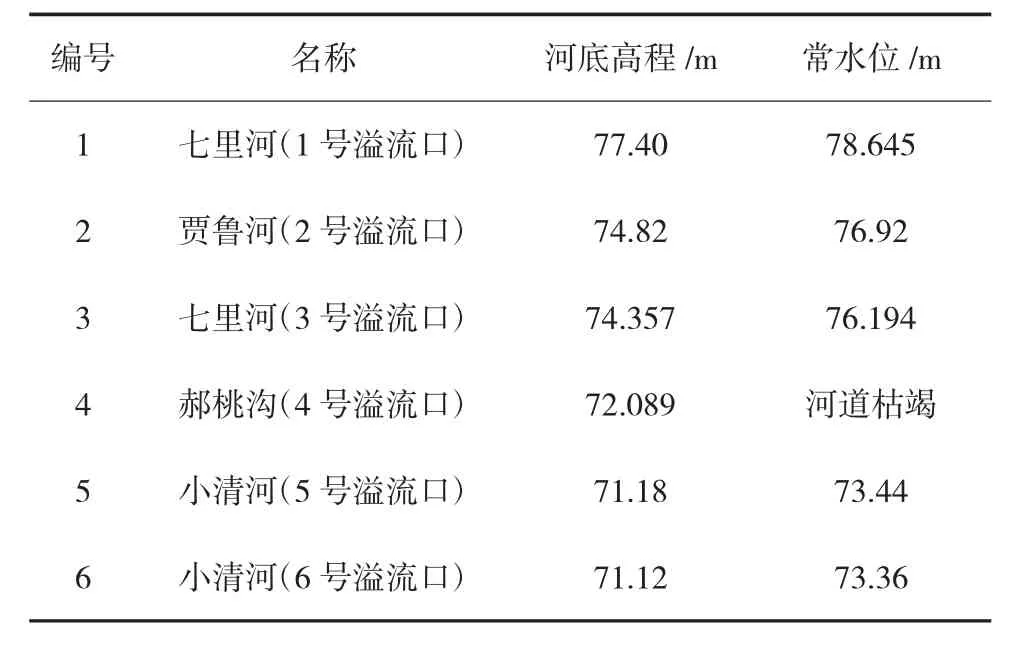

本著就近排河原則,溢流口的設置位置如圖1所示,泵站之前設置三個溢流口,依次為1號、2號、3號溢流口,溢流河流分別為七里河、賈魯河和七里河。泵站后設置三個溢流口,依次為4號、5號、6號溢流口,溢流河流分別是郝桃溝、小清河和小清河。河道高程水位資料見表1。

3.2 溢流水量初分

在緊急狀態下,越往管道下游水深越大,可溢流水量就越大,所以設定溢流水量時由管道上游往下游流量可依次增大。初步將溢流水量設定為1號溢流口9.75萬t,2號溢流口32.5萬t,3號溢流口68.25萬t,4號溢流口13萬t,5號溢流口71.5萬t,6號溢流口71.5萬t。后續計算可逐步修改初分流量。

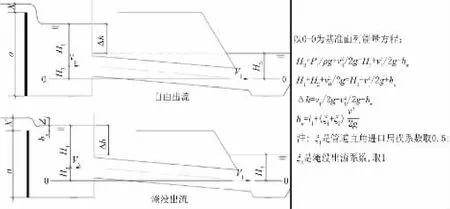

4 溢流井設計方案

為了防止河水倒流,在溢流井內,溢流口前設置溢流堰(薄壁堰),并在溢流管入河口處設置閘門,常水位時閘門保持開啟狀態,只在較強降雨時派人關閉閘門,如圖2、圖3所示。

圖1 污水接入點和溢流點位置示意圖

表1 河道水位數據

圖2 溢流井下層平面示意圖 (單位:mm)

5 計算思路與計算結果

5.1 計算思路

5.1.1 計算緊急水位線

計算過程分為以下三步:

(1)緊急水位線由各接入點、溢流點(后簡稱節點)的緊急水位高程連接所得,泵站前后兩條緊急水位線都應由最后一個溢流點的緊急溢流水位加上各節點間的水力坡降計算所得。

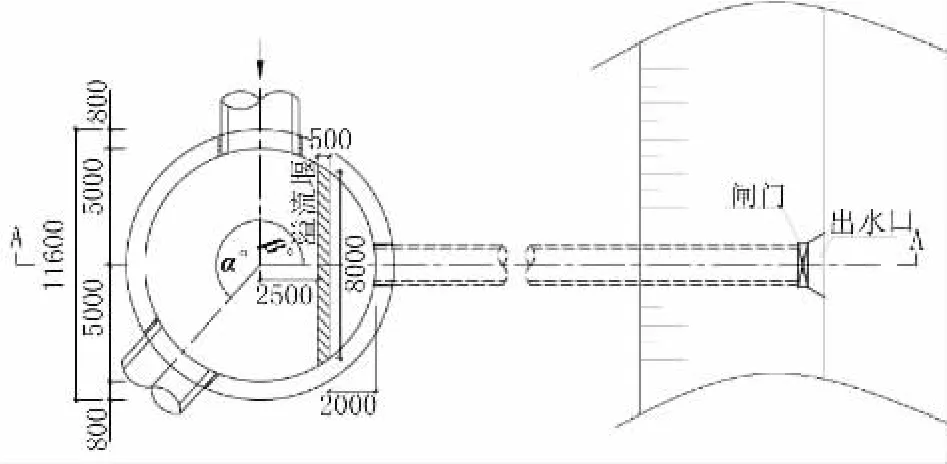

(2)最后一個溢流點的溢流水位=溢流堰頂高程+堰上水頭,堰頂高程=常水位+超高(初定為0.5 m),超高的目的是給下雨時關閘留有響應和操作時間。計算堰上水頭時,應判斷溢流堰是自由出流還是淹沒出流,當常水位+Δh(溢流管道水損+流速水頭)<堰頂高程時為自由出流,反之為淹沒出流,如圖4所示。

圖4 溢流堰出流方式及溢流管水力計算

(3)各節點間的水力坡降=水力坡度×節點間距。管道水力坡度計算應用鋼筋混凝土圓管滿管流計算公式計算,粗糙系數選用0.013[1]。

5.1.2 其他各溢流點的溢流堰高和堰上水頭計算過程

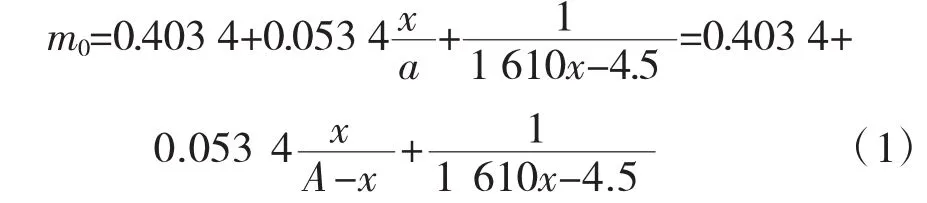

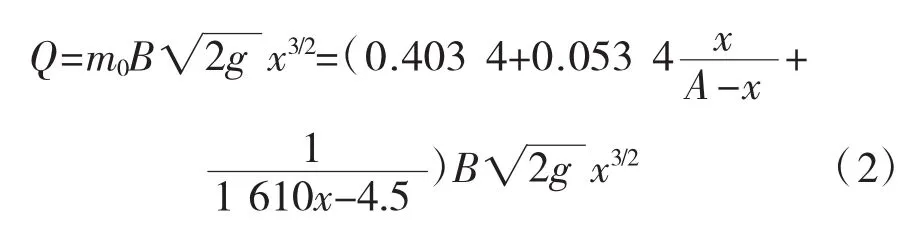

先假設為自由出流:假設A=緊急水位-井底高程,堰寬為B,堰上水頭為x,則堰高a=A-x,則流量系數(雷保克公式[2]):

則

可用Excel編寫上述計算公式試算出當前溢流量、當前緊急水位和井底高程下的堰上水頭x和堰高a。

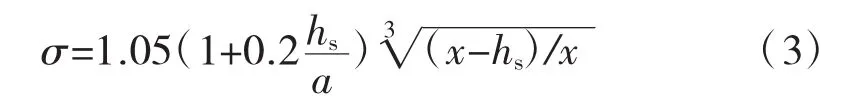

用計算得到的堰高和井底高程計算堰頂高程,然后應用前面提到的方法驗證溢流堰出流方式,如果發現是淹沒出流,則試算流量時應在原公式基礎上乘以淹沒系數σ,重新試算x值:

式中:hs是淹沒值,如圖4所示。

5.1.3 堰高與常水位對比

若前面計算過程中發現計算所得堰頂高程比常水位低,需要重新分配各溢流量,依照5.1.1、5.1.2、5.1.3計算流程重新計算。

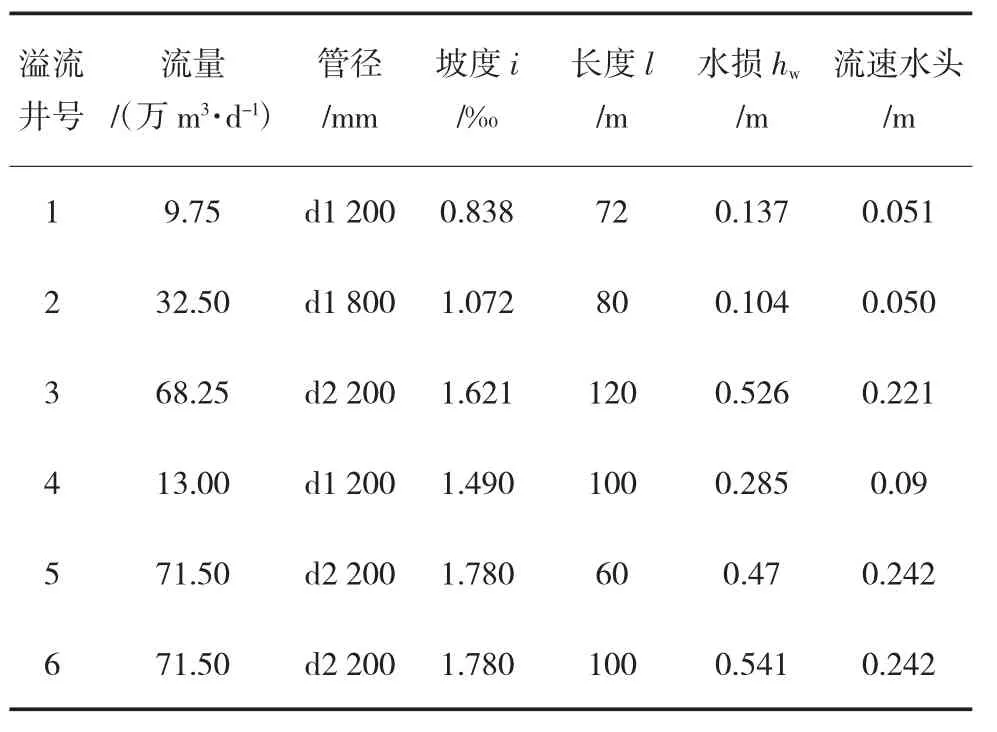

5.2 溢流管水力計算結果

溢流管水力計算結果見表2。

表2 溢流管道水力計算表

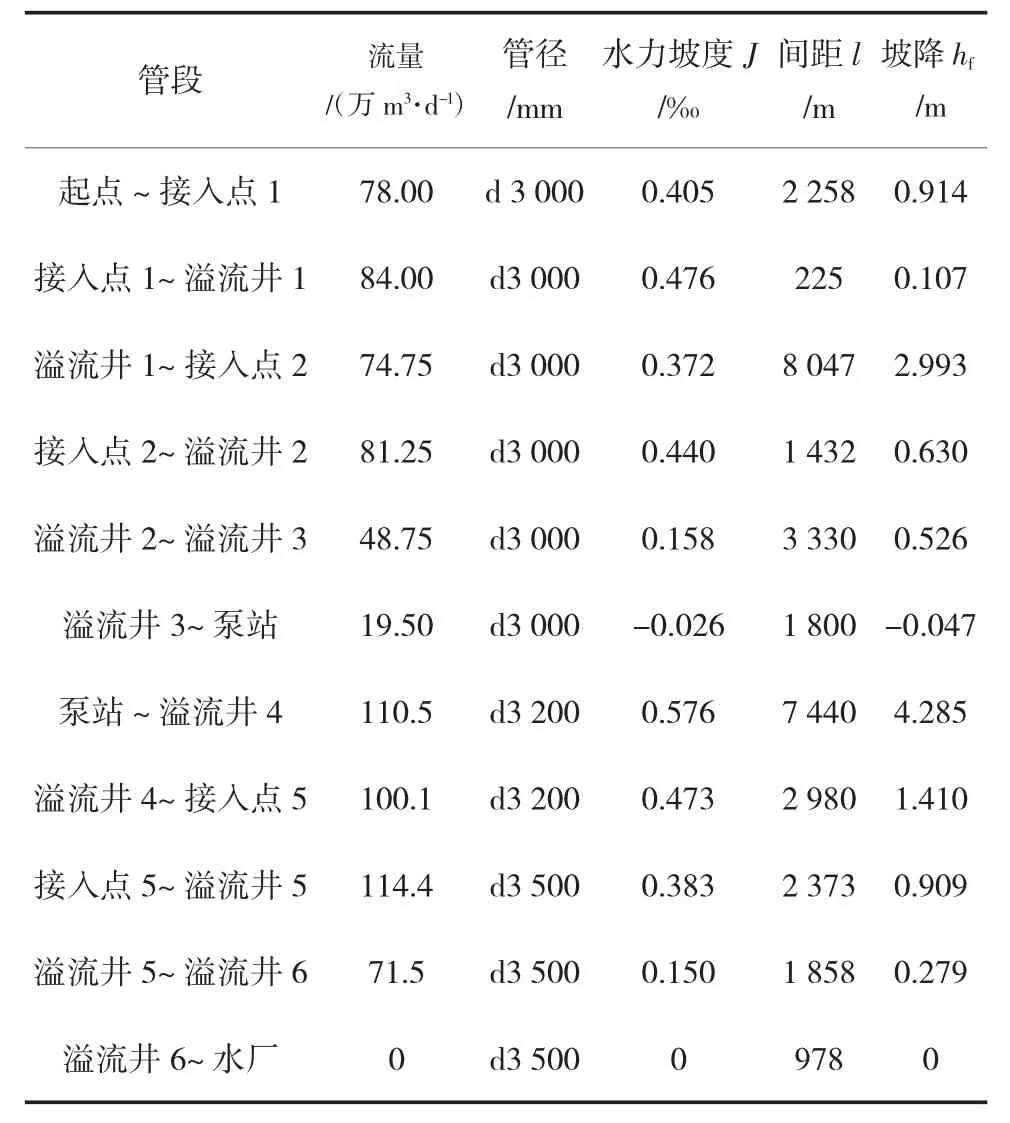

5.3 污水干管水力計算

初分流量后,可確定各接入點各溢流井間的流量,計算節點間的各水力要素,計算公式與前面溢流管水力計算相同,計算后得表3。

表3 干管緊急狀態水力計算表

5.4 溢流堰計算

溢流堰計算見表4。

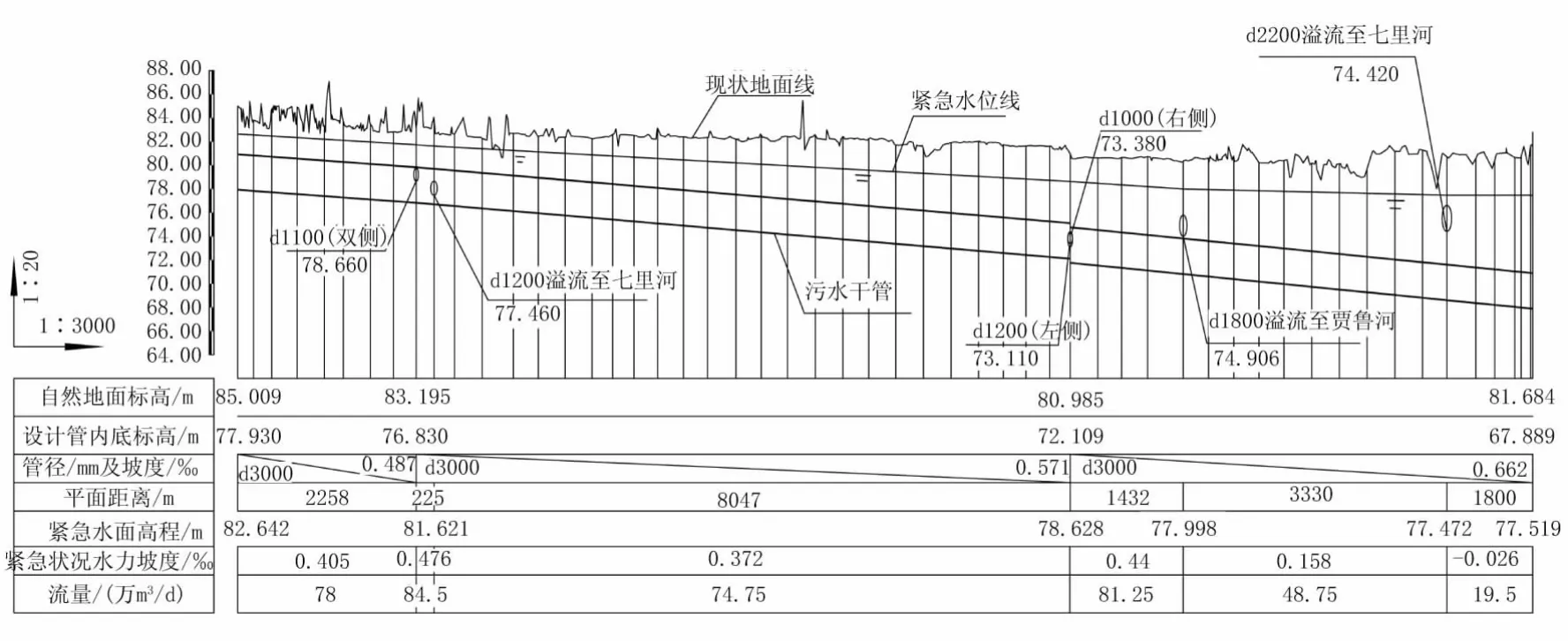

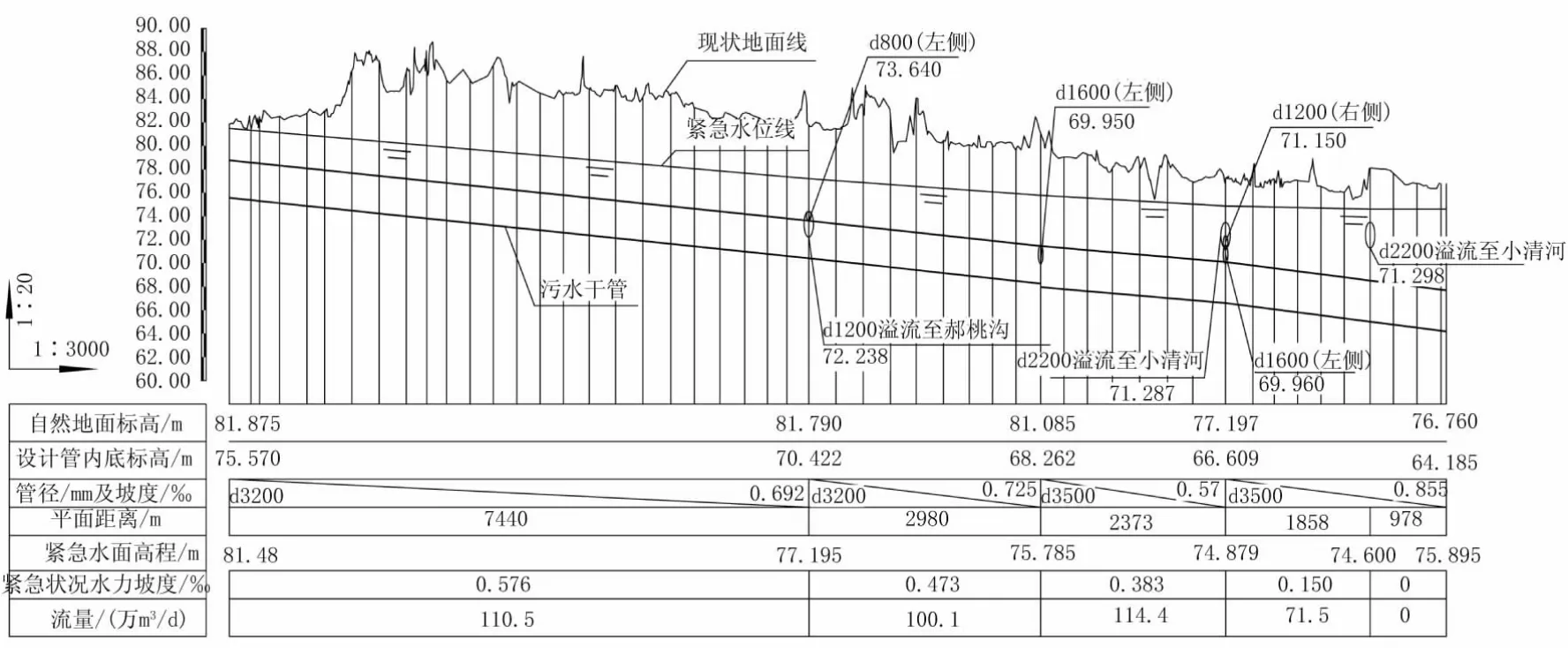

6 結語

圖5 泵站前緊急狀態水力坡降圖

圖6 泵站后緊急狀態水力坡降圖

圖5、圖6為緊急狀態下的水力坡降圖。如圖所示,在初分流量下計算得到的緊急水位線皆在地面線以下,說明污水可以保障在各個檢查井都不溢水的情況下順利溢流。但是這也只是在理論計算下的結果,實際狀態下影響水流狀況的因素很多,需進一步模擬驗證。本文重點闡述個人對溢流井設計與緊急水位線繪制的計算思路,與實際工程設計與實施情況并非完全吻合。

參考文獻:

[1]中國市政工程西南設計研究院.給水排水設計手冊(2版)[M].北京:中國建筑工業出版社,2000.

[2]趙振興,何建京.水力學(2版)[M].北京:清華大學出版社,2010.