抗條銹高產優質冬小麥新品種隴鑒108選育報告

倪勝利 ,李興茂 ,張國宏

(1.甘肅省農業科學院旱地農業研究所,甘肅 蘭州 730070;2.農業部西北作物抗旱栽培與耕作重點實驗室,甘肅 蘭州 730070)

小麥是世界三大糧食作物之一,也是世界上播種面積最大、產量最多和分布最廣的糧食作物[1-2]。小麥作為甘肅省的重要糧食作物,種植遍布全省各地,尤其是冬小麥,年種植面積約占全省小麥面積的2/3。但由于甘肅省冬小麥種植生態條件復雜,氣候類型多樣,各地生產水平、栽培條件各不相同,再加上小麥消費市場對品質要求的不斷提高,亟需培育高產、優質、抗逆及廣適性冬小麥新品種[3]。歐美國家已經致力于選育優質面包小麥品種、優質面條小麥品種、優質糕點小麥品種等,而甘肅省的育種研究與國外發達國家的主要差距就在于品質育種[4]。針對這些問題,科技人員積極引進優良冬小麥種質資源,進行不斷的種質創新,選育適宜的冬小麥新品種,研發冬小麥高產穩產栽培技術,力求提高全省冬小麥生產水平。冬小麥新品種隴鑒108是甘肅省農業科學院旱地農業研究所的育種工作者于2002年用長武134作母本、臨遠3158作父本進行有性雜交,通過多年多點鑒選育成的豐產、優質冬小麥新品種,該品種對當前條銹流行菌種免疫,抗旱、抗寒性好,適應性廣,于2016年通過甘肅省農作物品種審定委員會審定(審定編號:甘審麥2015009)。

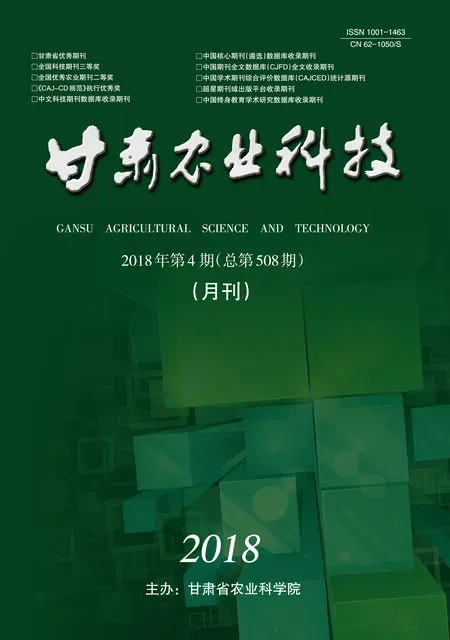

圖1 隴鑒108系譜

1 選育經過

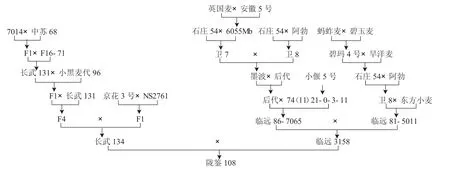

冬小麥新品種隴鑒108(原系代號是B23,系譜見圖1)是由甘肅省農業科學院旱地農業研究所于2002年采用農藝性狀優良,抗旱、抗病性優良的長武134為母本,矮稈、豐產水地冬小麥品種臨遠3158為父本進行有性雜交,通過多年多點系譜法與穗選法相結合選育而成。其選育過程見圖2。

圖2 隴鑒108選育過程

2 產量表現

2.1 品鑒試驗

2009—2010年度在甘肅省農業科學院鎮原上肖試驗站進行的冬小麥品鑒試驗中,隴鑒108生育期內表現抗寒性1級,抗旱性1級,高抗條銹病,豐產潛力大,后期落黃好,穗層整齊,株高適中,籽粒飽滿。平均折合產量為4 802.4 kg/hm2,較對照品種隴鑒196增產6.37%,居49份參試材料的第5位。

2.2 品比試驗

2010—2011年度在甘肅省農業科學院旱地農業研究所鎮原上肖試驗站進行的冬小麥品比試驗中,隴鑒108表現分蘗力強,成穗數多,分蘗成穗率高,抗逆性好,高抗條銹病,灌漿速度比對照快,成熟期落黃好。平均折合產量為4 615.35 kg/hm2,較對照品種西峰20號增產6.10%,居12個參試品系的第3位。

2.3 甘肅省冬小麥區域試驗

2011—2013年在鎮原、西峰、涇川、平涼、靈臺、正寧等地進行的甘肅省冬小麥區域試驗中,2 a 11點(次)有8點(次)增產,平均折合產量為5 059.2 kg/hm2,較對照品種西峰27號增產12.08%,居12個參試品種(系)的第1位。其中在2011—2012年度甘肅省冬小麥區域試驗中,隴鑒108平均折合產量6 348.55 kg/hm2,較對照品種西峰27號增產13.47%,居12個參試品種(系)的第1位;在2012—2013年度甘肅省冬小麥區域試驗中,隴鑒108平均折合產量3 870.0 kg/hm2,較對照品種西峰27號增產9.91%,居12個參試品種(系)的第5位。

2.4 生產試驗及示范

2013—2014年度在西峰區、鎮原縣、慶城縣、涇川縣、靈臺縣等5個試驗點全部增產,平均產量為5 265.0 kg/hm2,比對照品種西峰27號增產13.5%,增產極顯著。

2014—2016年度分別在甘肅省鎮原縣、正寧縣、寧縣、華池縣、崆峒區、靈臺縣、涇川縣以及寧夏的固原市原州區、彭陽縣等地進行大面積示范種植,經過2 a 15點(次)實地取樣測產,平均折合產量 4 477.5 kg/hm2,較當地主栽品種平均增產11.1%。2016年6月,甘肅省農業科學院邀請相關專家,在寧縣和盛鎮和盛村、鎮原縣上肖鄉梧桐村及鎮原縣臨涇鄉溝圈村對隴鑒108進行了現場考察和測產。結果表明,在寧縣和盛鎮和盛村隴鑒108折合產量5 497.5 kg/hm2,較當地對照品種長6359增產12.3%;在鎮原縣上肖鄉梧桐村隴鑒108折合產量5 233.5 kg/hm2,較當地對照品種隴育4號增產17.6%;在鎮原縣臨涇鄉溝圈村隴鑒108折合產量5 334.0 kg/hm2,較當地對照品種隴育4號增產15.1%。熟性適中,抗條銹病,分蘗成穗力強,生長整齊,綜合農藝性狀優良,豐產潛力大。

3 特征特性

3.1 植物學特性

隴鑒108屬普通型冬小麥,幼苗生長習性半匍匐,生育期265~278 d。株高平均92.0 cm,穗長7.0~9.5 cm。穗紡錘形,長芒,紅粒。成穗數435萬~705萬穗/hm2,穗粒數32~39粒,平均千粒重為40.6 g,平均容重為801.3 g/L,籽粒飽滿,品質優良。株型緊湊,分蘗成穗力強,穗層整齊,成熟期落黃好。

3.2 生物學特性

3.2.1 抗病性 在多年選育及產量鑒定試驗中,隴鑒108農藝性狀優良,綜合抗病性強,抗條銹病突出,尤其對當前流行的條銹病小種條中33號、條中32號表現免疫。2014年經甘肅省農業科學院植物保護研究所在蘭州溫室和甘谷試驗站進行苗期、成株期分小種人工接種鑒定,隴鑒108苗期對混合菌表現免疫,成株期對供試菌系均表現免疫,總體抗病性表現優異[5-6]。

3.2.2 抗逆性 經多年多點在不同生態區進行抗旱、抗寒性、抗青干試驗鑒定,隴鑒108越冬率在97%~100%,平均為98%。在甘肅省區域試驗中,隴鑒108抗旱性表現為1級,抗青干表現為1~2級;在生產試驗及示范中,抗旱與抗寒性均表現為1級,抗青干表現為1級。

3.3 品質

經農業部谷物品質監督檢驗測試中心檢驗,隴鑒108籽粒粗蛋白(干基)質量分數15.66%,濕面筋質量分數33.0%,沉淀指數(14%濕筋)39.0 mL,面團形成時間3.5 min,穩定時間1.9 min,弱化度173 F.U,粉質質量指數48 mm,最大拉伸阻力45E.U,延伸性(E,135)172 mm,能量11.5 cm2,R/E比值0.26,體積質量801.3 g/L。

4 適種地區

隴鑒108適宜在甘肅省的隴東地區與隴中地區種植,同時也可在寧夏固原市的原州區、涇源縣及彭陽縣等同類型區山旱地種植。

5 栽培技術要點

5.1 科學施肥,適時追肥

根據不同類型及肥力的的地塊,科學施肥。有機質質量分數較高的地塊,施尿素90.0~187.5 kg/hm2、普通過磷酸鈣900.0~1 500.0 kg/hm2或磷酸二銨150.0~225.0 kg/hm2做底肥,返青前根據苗情長勢追施返青肥(尿素)75.0~90.0 kg/hm2。

5.2 適時精量播種

一般在9月中下旬播種為宜,播量控制在187.5 kg/hm2左右,以保苗330萬株/hm2左右為宜。

5.3 田間管理

注意在生育期防治病蟲害,應及時噴藥防治蚜蟲的發生,成熟期及時收獲,以免受雨水危害。

參考文獻:

[1]顧蘊倩,劉 雪,張 巍,等.灌漿期弱光逆境對小麥生長和產量影響的模擬模型[J].中國農業科學,2013,46(5):898-908.

[2]吳政卿,何盛蓮,雷振生,等.國審小麥新品種鄭麥9962的選育及配套栽培技術[J].作物雜志,2012(2):46-47.

[3]楊文雄.甘肅小麥生產技術指導[M].北京:中國農業科學技術出版社,2009:1-5.

[4]周祥椿,杜久元,尚勛武.甘肅省小麥品種的現狀及對今后育種工作的思考[J].甘肅農業科技,2000(2):4-8.

[5]劉太國,王保通,賈秋珍,等.2010—2011年度我國小麥條銹菌生理專化研究[J].麥類作物學報,2012,32(3):574.

[6]李振岐,曾士邁.中國小麥銹病[M].北京:中國農業出版社,2002.