金沙江金沙水電站的魚道設計與研究

朱 世 洪, 彭 海 波, 王 翔, 王 改 會

(1.長江勘測規劃設計研究院樞紐處,湖北 武漢 430010;2.四川省能投攀枝花水電開發有限公司,四川 攀枝花 617068)

1 概 述

金沙水電站為低水頭河床式電站,壩址位于金沙江干流中游末端的攀枝花江段,上距觀音巖水電站壩址28.9 km,下距攀枝花中心城區(攀枝花水文站)約11 km,開發任務為發電,兼有供水、改善城市水域景觀和取水條件及對觀音巖水電站的反調節作用等。

攀枝花江段是江河平原區魚類與高原區魚類的過渡區段,有記載的魚類為149種,其中長江上游特有魚類52種。金沙水電站建成后,將改變庫區及壩下局部河段的原有水文水力學條件,阻斷魚類上溯洄游的通道,對壩上、下游魚類的遺傳交流帶來不利的影響。為了促進壩上、下游魚類的遺傳交流,特別是保證洄游性魚類的繁殖和自然種苗的及時補充,須建設過魚設施,以減緩工程建設對魚類洄游的阻隔影響。

2 過魚目標及游泳能力

2.1 過魚目標

(1)過魚目標的選擇依據。過魚設施所需要考慮的魚類不僅是洄游魚類,而是對空間遷徙受工程影響的所有魚類都應考慮。選擇過魚對象時,應優先考慮的對象:具有洄游及江湖洄游特性的魚類;受到保護的魚類;珍稀、特有及土著、易危魚類;具有經濟價值的魚類;其它具有遷徙特征的魚類。

(2)過魚目標的篩選。根據金沙江中下游魚類資源歷史資料,結合近5 a來該江段調查采集到的魚類及其分布特點,基于梯級建設后環境變化的影響,將圓口銅魚、長薄鰍、長鰭吻鮈、巖原鯉、鱸鯉、四川白甲魚、泉水魚7種選定為主要過魚對象。

2.2 過魚季節

主要過魚對象的集中繁殖季節從3月開始延至6月,魚道設計的重點需考慮主要過魚對象在繁殖季節的過壩需求。基于以上要求,將該工程的重點過魚季節確定為3~6月。

2.3 游泳能力

魚道進口流速、豎縫流速、出口流速等關鍵位置的設計流速是關系到魚類能否順利通過的關鍵因素,這些流速的取值與目標魚類的游泳能力有著密切的關系。魚道的最小設計流速必須高于魚類的感應流速,最大設計流速可按過魚對象中平均規格尺寸魚類的臨界速度以及幼魚的突進流速綜合確定。魚類游泳能力試驗樣本及結果見表1。所測試個體的感應流速為0.05~0.24 m/s,臨界速度最小值為0.58 m/s,突進速度最小值為1.03 m/s。

3 魚道的設計

3.1 主要設計參數

(1)運行水位及流量。

根據金沙水電站建成后的運行調度方式,魚道上游運行水位高程為1 020~1 022 m(死水位~正常蓄水位),下游運行水位 高 程 為 995.5~1 002.2 m(過魚季節多年平均低水位~多年平均高水位),工作水頭為17.8~26.5 m,相應運行流量為511~3 140 m3/s。當下游銀江水電站建成后,魚道下游的運行水位維持在998~998.5 m高程之間。

表1 感應速度、臨界流速測試樣本及測試結果表

(2)設計流速。

魚道的設計流速主要根據主要過魚對象的克流能力而定。由于試驗魚類轉運、試驗裝置脅迫等原因,一般魚類克流能力的測試值和自然狀態下的克流能力存在一定差異,因此,用于魚道設計的流速應在測試結果的基礎上增加7.5%~15%。為保證多種魚類通過,本設計流速調整系數取1.075,控制流速可適當放大至1.1 m/s。根據上述試驗結果,金沙水電站魚道的設計流速取0.6~1.1 m/s。

(3)特征尺寸。

魚道的主要結構尺寸視魚類習性而定。池室水深不應小于最大過魚目標體高的5倍或體長的2.5倍;池室寬度不應小于最大過魚目標體長的2倍;池室長度不應小于最大過魚目標體長的2.5倍;池室長寬比宜取1.2~1.5。

金沙水電站魚道主要過魚的最大個體是鱸鯉,鱸鯉最大的個體體長為1.2 m,體長超過1 m的鱸鯉體高一般為20~30 cm。因此,魚道寬度取3 m,單個過魚池長度取3.5 m,最小設計水深取1.5 m。

3.2 魚道的布置

樞紐從左到右依次布置有過魚設施、電站建筑物,3個泄洪表孔、縱向圍堰及2個泄洪表孔。魚道布置在電站廠房以左的左岸邊坡上,設有3個進魚口和2個出魚口,全長約1 486 m。

(1)魚道進口。進魚口的布置需綜合考慮電站尾水渠的水位變化、河流動力學特性、魚類洄游路線以及河岸地形條件等因素,一般布置在經常有水流下泄、魚類洄游路線及經常集群的地方,并盡可能地靠近魚類能上溯到達的最前沿。

由于電站廠房和左岸形成了天然的集魚區,因此將進魚口布置在距離電站廠房下游較近的岸邊。根據過魚對象的生態習性以及物模試驗研究成果,考慮到下游銀江水電站建成后對金沙水電站下游水的影響,將魚道進魚口設置為3個,底板頂高程分別為994 m、996 m和999 m,以避免進魚口水深過大而導致下泄水流流速偏小進而需大量補水。

1#和2#進魚口布置在壩下(圖1),2#進魚口與集魚補水渠連接。3#進魚口段底板與壩軸線垂直距離約為199 m,進魚口段軸線與所銜接的過魚池段軸線呈30°交角。

圖1 金沙水電站魚道進魚口平面布置圖

(2)過魚池。過魚池采用整體U型結構,考慮到池室的水力學條件,隔板采用同側豎縫型式。單個過魚池(圖2)凈寬3 m,長3.5 m,底坡1∶50,每間隔10個以上隔板設置一個長度不小于7 m的斜底休息池,休息池坡度為1∶100。過魚池及休息池隔板采用單側導豎式,隔板厚20 cm,豎縫寬度為40 cm。

圖2 過魚池布置示意圖

(3)魚道出口。魚道上游運行水位的變化幅度為2 m,若采用單出魚口設計,可能會出現上游出魚口水深大于下游進魚口水深的工況,導致進魚口區域流速超出最大設計流速,因此,在電站上游左岸邊坡距壩軸線分別為340 m和380 m處布置了兩個出魚口,底板頂高程分別為1 018 m和1 020 m。

(4)廠房集魚系統。主要由集魚補水渠和進魚孔組成。集魚補水渠為U型結構,凈寬2 m,由集魚渠和補水渠構成,平行壩軸線布置,通過挑梁懸挑布置在電站尾水平臺上。由于電站尾水處常有水流下泄,魚類常群集于尾水管的附近,通過集魚系統可增加進魚前沿的長度,并以滴水聲誘魚。

(5)補水系統。補水系統通過兩根相互獨立、內徑為700 mm的引水管從上游向下游引水。每根補水管由引水管、工作閥門、檢修閥門和補水渠等構成,由工作閥門的開度控制流量。其中一支補水管與集魚系統的補水渠相連接,補水管的水流通過廠房集魚渠中間隔墻上的補水消能孔進入集魚渠;另一支補水管通到魚道1#和2#進口,當下游水位較高時,可通過補水調節進魚口區域的水流流速(圖3)。

圖3 補水系統布置示意圖

3.3 水力學試驗

(1)1∶10局部模型試驗。

模型比尺為1∶10,按重力相似準則設計。模型模擬了90個過魚池、8個休息室、魚道進口、魚道出口)和下游部分地形。

上游出魚口水深為1.5~3.5 m,魚道下泄流量為0.5~1.19 m3/s。水流主流在池室內的形態主要呈“S”型。池室水流從上級池室進入,并在隔板前水位稍有壅高,然后在豎縫處形成明顯的跌落;經豎縫調整后,水流順豎縫以45°角進入下級池室。

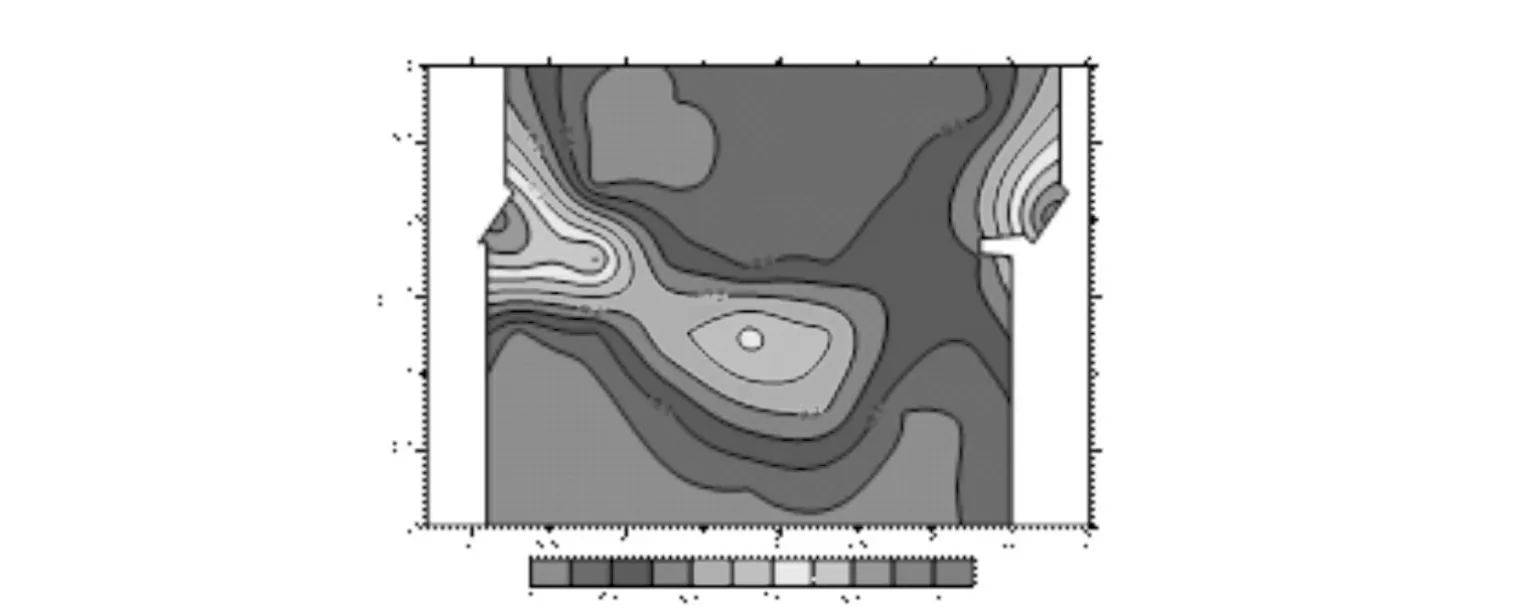

當魚道出口及進口水深均為1.5~3.5 m時,池室豎縫測點流速為1.1~1.2 m/s(圖4),池室內主流流速為0.4~0.8 m/s,主流流速變化比較順暢,兩側邊墻及隔板下游附近流速均小于0.3 m/s,表現為回流或靜水狀態,且該區域面積均較大,適合魚群洄游上溯。

當出魚口水深小于下游進魚口水深時,靠近進魚口處的池室豎縫流速隨水深增加而減小,隨著下游水位升高,若要保證魚道進口水流能形成誘魚水流,需要在進魚口補水約2 m3/s;當出魚口水深大于進魚口水深時,進魚口區域池室水面變化較大,且因其越靠近下游進口水深曲線的斜率越大,豎縫流速亦越大。由于設計的最大流速為1.3 m/s,當魚道出口水深為1.5 m時,魚道進口水深不應低于1.4 m;出口水深為2.5 m時,進口水深不應低于2.4 m。

水深:1.5 m 水深:2.5 m

水深:3.5 m圖4 不同池室水深表面流速等值線分布圖(上游出口水深為1.5 m)

(2)1∶25集魚系統模型試驗。

集魚系統模型為1∶25,按重力相似準則設計。模型總長度約25 m、寬度約8 m。模擬了原型電站廠房以及下游部分河道部分(原型總長度約500 m),寬度范圍包括從左至右1#~4#四臺機組。

試驗結果表明:單臺機組下泄生態流量為439 m3/s時,發電機組下游部分區域最大流速小于1.4 m/s,其它部位基本表現為回流或流速小于0.8 m/s的順流。單臺機組滿發流量為954 m3/s時,發電機組下游部分區域內底部流速大于2 m/s,其它部位為流速較小的順流或回流,測點底部流速均小于1.5 m/s,有滿足魚類上溯至電廠尾水管部位的通道和區域。

隨著下游水位升高,集魚渠內的水深增加,若要維持從集魚渠豎縫進魚口流出的水流能在集魚渠水深最大時集魚渠附近形成0.2~0.4 m/s的誘魚流速,集魚系統的補水流量為4 m3/s左右。

4 結 語

(1)過魚設施設計中,明確工程所在河段重點保護的魚類種類和過魚目標、掌握其生態行為習性是魚道設計的前提和基礎;結合壩下流場特對魚道進口和出口位置進行合理的選擇是魚道能否發揮效用的關鍵;池室內部的水流條件能否滿足魚類的克流能力則是魚類能否有效通過的重要因素。

(2)魚道的設計流速主要根據應過魚對象的克流能力而定,設計流速可在克流能力試驗的基礎上適當放大。魚道運行時,應根據水位變化使用不同的進魚口和出魚口,防止出現上下游水深不匹配而導致魚道內流速過大的情況發生。

(3)在金沙水電站魚道設計過程中,對魚類生態習性、樞紐環境流場以及池室水力特性等方面進行了較為深入的研究,提高了魚道設計、科研水平,可為國內類似工程尤其是金沙江中游河段代建工程提供參考依據。

(4)魚道投入運行后,為保證其良好運行,需通過長期監測了解和掌握過魚效果、過魚規律和魚道的流速流態等,研究制定魚道運行維護機制,確保魚道持續有效工作,以減緩工程建設對魚類洄游的阻隔影響。

參考文獻:

[1] 水利水電工程魚道設計導則,SL 609—2013[S].

[2] 水電工程過魚設施設計規范,NB/T 35054-2015[S].

[3] 孫雙科.北京市上莊新閘豎縫式魚道的水力設計研究[C].2006,水電2006國際研討會.