被疫苗改變的人類歷史

蒲琳

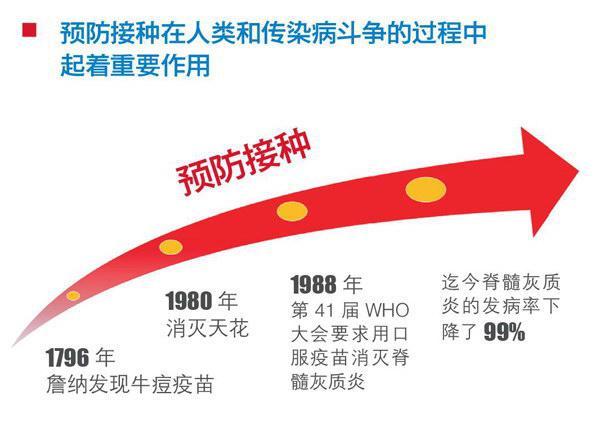

在漫長的人類歷史長河中,人們一直尋求擺脫瘟疫和疾病的方法,但通過接種疫苗來抵抗疾病的歷史其實很短暫——從愛德華·詹納醫生給人群接種牛痘預防天花以來,只不過兩百多年。

直到20世紀,大規模人群的常規疫苗接種才逐漸被推廣開來,也日益被公眾廣泛知曉和接受。

通過接種疫苗,人類已經消滅了天花,脊髓灰質炎病例也減少了99%,白喉等傳染病發病罕見,麻疹、新生兒破傷風等疾病的發病率顯著下降。目前,通過疫苗已經至少控制了12種主要疾病:天花、白喉、破傷風、黃熱病、百日咳、B性流感嗜血桿菌疾病、脊髓灰質炎、麻疹、流行性腮腺炎、風疹、傷寒和狂犬病。

可以說,疫苗對于人類社會的健康發展起到了決定性的作用,除了飲水安全以外,只有疫苗在降低死亡率、促進人口增長上產生如此重大的影響,這樣的作用可能連抗生素也無法比肩。

每一種新疫苗的誕生都是人類戰勝一種傳染病的偉大勝利;至今沒有任何一種醫療措施能像疫苗一樣對人類的健康產生如此重要、持久和深遠的影響;也沒有任何一種治療藥品能像疫苗一樣以極其低廉的代價讓某一種疾病從地球上消滅。

瘟疫橫行曾是日常

瘟疫橫行,這是人類社會在沒有疫苗之前的狀態。

14世紀,歐洲的上空籠罩著一層陰霾,這是一種非常典型的烈性傳染病。在丹麥的年鑒里,用“黑色的”來形容它。這是因為,得了這種病之后,病人的皮膚會因為皮下出血而變黑,同時“黑色”也非常恰當地描述了這場瘟疫給人們帶來的心靈上的陰影。

在《鼠疫》這本書中,法國作者加繆,細致地描述了病人的瀕死狀態:昏睡、衰竭、腹股溝腫大、體內有撕裂感……脈搏變得細弱,身子稍微一動就突然斷了氣。

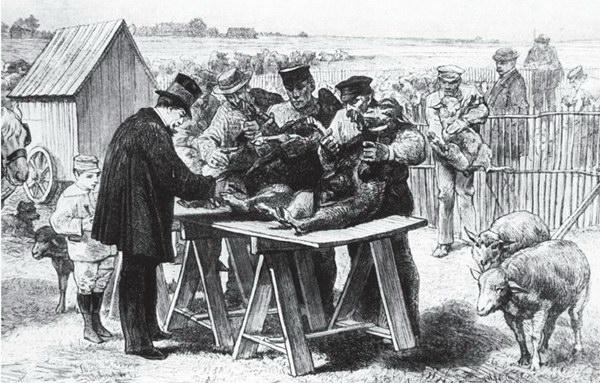

為了證明炭疽疫苗的作用,巴斯德在1881年作了一次公開實驗。對象是50只健康的羊,2天以后,一群人聚在草原觀看實驗結果:因為提前注射了較弱的炭疽病菌,有一半的羊活得好好的,另外25只羊死了。巴斯德發明了預防注射的方法,成功打敗炭疽病。

這其實是鼠疫桿菌引起的疾病,只不過,原本這種細菌只會引起腹瀉等輕微的腸道問題,可后來它發生了突變,變得非常強悍,以至于引起了這場可怕的瘟疫。

它就是“黑死病”,起源于卡法(位于現在的烏克蘭境內,屬于東歐地區),卻在短短幾年之內就席卷了整個歐洲。據統計,當時歐洲有30%-60%的人都死于黑死病。

除了歐洲這場可怕的瘟疫,在人類史上,其實還有一種病,對人類造成的影響和傷害絕不亞于它。這種病有一個挺嚇人的名字——“斑點怪獸”,原因是感染這種病之后,人的全身會長滿水皰,水皰接著會破裂、結痂,最后脫落,在皮膚上留下一個深坑,也就是人們常說的“麻子”。

這種病也非常容易傳染,20世紀就有3億到5億人死于這種病。一開始人們并不知道這到底是什么病,直到這種病出現了幾個世紀以后,才有了一個名字——天花,意思是皮膚上的印記。

其實,除了細菌之外,病毒、寄生蟲都可能引起大規模的傳染病。

比如,中國人肯定對2003年的那場SARS疫情記憶深刻,此外,還有艾滋病,還有流感、埃博拉、西尼羅河病毒感染,這些都是人類歷史上影響比較大的瘟疫。

這些瘟疫臭名昭著,它們傳染性很強,非常容易在人群中傳播,也正因如此,一旦瘟疫發生之后,它們的波及范圍非常廣,造成的影響非常惡劣。

因此,人類迫切需要一種可以預防瘟疫的方法。

第一支疫苗的“誕生”

人們受盡了天花的折磨,在跟天花的長期斗爭中,人們也發現了一些規律:感染了天花的人,似乎不一定都會死,一旦他們僥幸活了下來,他們就再也不會感染天花了;還有護理過天花病人的人似乎也對天花有著抵抗力。

人們這種現象的啟發下,開創了用“人痘”接種預防天花的方法。

第一個想到這種方法的人,他當時的想法可能是:既然得過天花就不會再感染了,那么是不是身體里產生了某種東西,說不定這種東西就在那些痘痘里面。他把沾有疤漿患者的衣服給正常兒童穿戴,或將天花愈合后的局部癡皮研磨成細粉,經鼻使正常兒童吸入。

種了這種人痘之后,天花的感染率顯著地下降。但由于接種人痘具有一定的危險性,有大概2%-3%左右的感染率,所以此法未能廣泛應用,但其發明對啟發人類尋求預防天花的方法具有重要的意義。

不止是天花,中國古代人民在與疾病斗爭的長期過程中,也展現出了類似的智慧。早在公元4世紀初,我國東晉葛洪所著《肘后方》中,就有關于防治狂犬病的記載,其中“治卒有猁犬凡所咬毒方”有云:“仍殺所咬犬,取腦傅之,后不復發。”意思就是殺掉咬人的狂犬,以其腦漿敷于被咬處,體現了“以毒攻毒”的思維方式。他們一般用物理方法(如搗碎、研磨)處理發病個體的組織臟器制成最原始的疫苗,這種“疫苗”雖然可能發生全身性副作用,存在散毒和造成新疫源的危險,但是在治療和預防傳染病方面起到了重要的作用。

直到1749年,在英國格洛斯特郡的伯克利誕生了一個嬰兒,他讀書時就對自然和科學表現出濃厚的興趣。后來,他做了一名醫生。再后來,他在一個小男孩兒身上做了一個實驗。然后,他成了家喻戶曉的英雄,他天才般的發現也被載入了史冊。

這個人就是愛德華·詹納(Edward Jenner)。有關詹納的故事,很多人可能很熟悉。18世紀的歐洲,天花盛行,在長期的行醫過程中,詹納曾接診一位發熱、背痛和嘔吐的擠奶女工,他發現擠奶工人似乎從來都不會得天花,并迅速意識到接種牛痘或許可以預防天花。

為了證實這一設想,就有了那個經典的實驗。1796年5月14日,詹納用一把柳葉刀劃破了一個8歲小男孩的胳膊,將新鮮的牛痘的漿液接種到小男孩的傷口上。后來,小男孩出現了輕微的發燒現象,并很快康復。7月,詹納又給小男孩接種了天花病毒,結果小男孩沒有發生感染。這說明,接種牛痘使小男孩獲得了對天花的免疫力。

這種方法被詹納稱為“預防接種”,我們現在也延續了這種說法。

科學發現并不只是偶然,之前的細心觀察和積累是必不可少的。事實上,在詹納的年代,人們全然不知天花是由病毒感染所致,亦不知接種牛痘使機體獲得針對天花免疫力的機制。但他在實踐中觀察,經實驗證實了種牛痘預防天花的方法,既安全又有效。

詹納使用的牛痘漿液就相當于一種疫苗,而疫苗這個詞也正是從詹納的牛痘中演化來的。這意味著,世界上第一支疫苗就此誕生!

戰勝天花是人類預防醫學史上最偉大的事件之一。1980年,世界衛生大會正式宣布,曾使歐洲3億人喪生,在全球殘害著無數生靈,就連位尊萬民之上的國王、號稱“真龍天子”的皇帝們也未能幸免的天花,在全世界范圍內消滅了。

從1.0到4.0

路易·巴斯德是疫苗發展史上又一位科學巨匠,通過對狂犬病、霍亂、炭疽等多種疾病的研究以及巴氏消毒法的發明等杰出工作,巴斯德建立了一整套的微生物學研究基本方法,同時也標志著疫苗、免疫學發展過程的里程碑。

SARS過后,對抗SARS病毒的疫苗研究并沒有停止。

巴斯消毒法使得接種物(牛淋巴液等)其他疾病感染風險大大降低,該方法沿用至今天,如牛奶消毒。巴斯德對雞霍亂的研究,也證實了可以通過同種疾病的病原體來制備疫苗(天花是用牛痘來防止天花,屬于異種疾病的病原體)。

在炭疽疫苗、雞霍亂疫苗獲得成功后,巴斯德又開始對狂犬病疫苗進行研究。雖然狂犬病毒不能像細菌那樣分離培養,但已確證引起狂犬病的病原微生物存在于患病動物的脊髓或腦組織中。因此,巴斯德選擇兔腦傳代,以獲得減毒株,然后再制成活疫苗,并曾用這種疫苗在1885年成功地搶救了被狂犬病狗咬傷的杰庫·麥斯特(Jacob Meister)的生命。

疫苗的下一個重要進展發生在美國,1880年代,Daniel Elmer Salmon和Theobald Smith使用熱處理的微生物懸液免疫鴿子預防疾病,這種疫苗實際是一種細菌疫苗,針對霍亂樣沙門菌。他們的研究工作表明活疫苗與滅活疫苗的發展幾乎是同步的,其創新的研究成果對十幾年后人類疾病防治起到重大作用。

根據巴斯德制備疫苗原理,1891年霍亂弧菌在空氣中39℃的條件下連續培養,可制成減毒活疫苗。其后,印度的臨床實驗結果證明霍亂活疫苗具有保護作用。柯利(Kolle)等人于1896年將霍亂弧菌加熱滅活,制備成滅活疫苗,此疫苗于1902年在日本霍亂流行區大規模使用,后又分別在孟加拉國、菲律賓和印度進行了臨床試驗,結論顯示具有很好的短期保護作用。

在巴斯德光輝成就的啟發下,1908年卡麥特(Calmette)和古林(Guerin)將一株牛型結核桿菌在含有膽汁的培養基上連續培養13年213代,終于在1921年獲得減毒的卡介苗(BCG)。最初卡介苗為口服,20世紀20年代末改為皮內注射,卡介苗在新生兒抵御粟粒性肺結核和結核性腦膜炎方面具有很好的效果。自1928年至今,卡介苗仍在全世界廣泛地被用于兒童計劃免疫接種,已有40多億人接種過卡介苗。

6個月至2歲的兒童是接受疫苗預防接種的主要人群。

這樣,20世紀初,人類已經擁有5種人用疫苗:詹納的天花疫苗和巴斯德的狂犬病疫苗(都是活疫苗)、傷寒、鼠疫、霍亂三種細菌疫苗(都是滅活疫苗)。

隨著分子生物技術、生物化學、遺傳學和免疫學的迅速發展,疫苗研制的理論依據和技術水平不斷完善和提高,一些傳統經典疫苗品種又進一步改造為新的疫苗,而另一些用經典技術無法開發的疫苗則找到了解決問題的途徑。因此,針對不同傳染病及非傳染病的亞單位疫苗、重組疫苗、核酸疫苗等新型疫苗不斷問世。

資料顯示,我國在使用重組核酸技術上主要是乙肝疫苗的應用。中國在“七五”期間完成對乙肝疫苗血源型向重組型的轉變,并完成了重組中國倉鼠卵巢(CHO)細胞乙肝疫苗和重組痘苗乙肝疫苗的研制,在1989年引進重組酵母乙肝疫苗研制方法后使得基因重組研制方法完備并沿用至今。

1970年代以來,全球新發現的致人傳染病病原體有40余種,如HIV病毒、引起人感染的高致病性禽流感H5N1病毒、SAP S新冠狀病毒、瘋牛病朊病毒、猴痘病毒、萊姆病毒、埃博拉病毒、軍團菌、O139霍亂弧菌等。目前,世界各地大約有30余種包括重組基因工程疫苗、核酸疫苗及減毒活疫苗載體疫苗等在內的HIV疫苗在進行各期臨床試驗;SARS病毒滅活疫苗研究取得了一些成果;人禽流感疫苗已申請進行人體試驗。也還有許多傳染病尚無疫苗或仍處于臨床前研究階段。

隨著免疫學研究的發展,人們希望疫苗可以在已發病個體中,通過誘導特異性的免疫應答,達到治療疾病或防止疾病惡化的效果,這類疫苗產品便是治療性疫苗。

目前已在研究的治療性疫苗有:腫瘤疫苗、預防動脈粥樣硬化(AS)的疫苗、高血壓疫苗、Ⅰ型糖尿病疫苗等等。

可見,新時期的疫苗研究正在如火如荼地進行,相信在不遠的將來會有一些疫苗上市,為人類抵御疾病增添更多的武器彈藥。

而且,除了打針以外,也有很多其他的接種方式,比如噴劑和貼片,以后需要接種疫苗時,你可能就可以擺脫打針了。

疫苗安全嗎?

在中國,國家把疫苗分為Ⅰ類疫苗與Ⅱ類疫苗。其實,它們都是用來預防疾病的。Ⅰ類疫苗全部由國家買單,實現強制免疫(免費使用);Ⅱ類疫苗實行自愿的原則,需要受益者自己買單。

世界衛生組織(WHO)和美國疾病控制與預防中心(CDC)都建議,6個月以上的人,每年都要接種流感疫苗。但在中國,流感疫苗并不太流行。主要原因,一是覺得流感不嚴重,二是覺得疫苗不安全。

其實,疫苗安全備受爭議的根源,可能是1998年發表在《柳葉刀》上的一篇文章,文章的結論是接種疫苗會引起兒童自閉癥。盡管后來澄清了實驗錯誤,沒有證據表明疫苗跟自閉癥有關,這篇文章也被撤了,可還是沒能消除人們對疫苗安全的顧慮。

很多人認為疫苗有副作用,甚至會導致死亡。實際上,疫苗非常安全,接種后的反應,大多是暫時的,嚴重威脅健康的情況非常罕見。

還有人認為疫苗中含有汞,對人體有害。實際上,疫苗里的汞與溫度計里的水銀并不一樣,水銀確實有毒的,但是疫苗里的汞是硫柳汞,世界衛生組織對它嚴密觀察了10多年,沒有發現疫苗中的硫柳汞有安全風險。而且,它不會在人體內積累。

2018年世界免疫周海報。

接種疫苗確實會引起不良反應,甚至導致死亡,但這樣的風險已經被控制到很低的程度。

比如,在一篇介紹非洲的疫苗接種情況的文章里,作者采訪了國際援助機構的特派團團長蘇珊娜·塞勒斯科,她介紹了發生在非洲的特殊現象。非洲某些地區的兒童和青少年很容易得麻疹,這是由麻疹病毒引起的一種常見傳染病。患者會出現發燒、咳嗽、腹瀉,全身布滿紅色的疹子。

在美國和其他發達國家,麻疹不是什么大問題,麻疹疫情一般也不太會引起人們的緊急戒備。但在非洲,難民營中只要有一個孩子得了麻疹就會造成整個醫護人員的恐慌。這是因為,這個地方缺乏食物,孩子們的生活飽受壓力,他們的免疫系統非常脆弱。這種身體狀況的孩子不適合接種疫苗,尤其是對于那些發燒的孩子來說,接種疫苗非常危險。

此外,無論是以弱病毒還是以蛋白質為原理制作的疫苗,都有一個共同的特點——需要在特定的環境下儲存和運輸。在高溫甚至常溫下,有些弱病毒會“熱死”;有些蛋白質疫苗會變性。我們常在路上看到的“冷鏈專用車”,就是專門用來運輸疫苗的特種車輛。如果使用常溫運輸的話,經過十幾個小時甚至幾十個小時的高溫,這些疫苗就會失去其應有的預防疾病的效力。

2016年的山東失效疫苗事件曝光出來以后,很多人都陷入了恐慌。一部分憤怒的網友把這“不合格疫苗”和“失效疫苗”混為一談,一時間很多人慌了神。世界衛生組織很快出面辟謠:雖然疫苗存儲不當會導致疫苗失去藥力或降低效力,但不正確儲存或過期的疫苗幾乎不會引起毒性反應,因此在本事件中,疫苗安全風險非常低。直到今天,“疫苗恐慌”仍是一個嚴重的世界性難題,但問題并不在疫苗本身。

現在,疫苗研究進入全新的時代,這個時代比過去任何時候都更加值得我們憧憬。