岷江上游山區聚落生態位與土壤侵蝕的空間分布關系研究

劉延國,廖彥淞,王 青,鄒 強

(1.西南科技大學 環境與資源學院,四川 綿陽 621010;2.四川大學 建筑與環境學院,四川 成都 610045)

我國山區面積廣袤但耕地資源相對匱乏,山區土地總面積約占國土面積的67.7%(包括高原和丘陵),但山區耕地面積僅占全國耕地總面積的45%[1-3]左右。山區聚落作為山區群眾生存與生活的基本空間組織單元,是人類與周圍地質、地貌、大氣、水體、土壤、植被等環境要素之間交流的平臺。山區聚落生態位反映了聚落在山區垂直方向上所處的空間位置及人類生活所能利用的資源空間,是長期以來山區群眾利用自然資源和適應自然環境的智慧結晶與外在表現形式[1,4-6]。長期以來,山區群眾為了生存需要,采取毀林開荒、陡坡墾殖等方式,造就了山區坡耕地和旱地塊多、面積小、分布零散的特點[3,7-9]。不合理的粗放耕作方式,造成表土流失加劇,因此土壤侵蝕已成為限制山區農業綜合發展的重要因素之一。關于土地利用方式與土壤侵蝕的相互關系問題,許多學者做了大量有益的探索,尤其是在GIS技術與修正的通用土壤流失方程RUSLE綜合應用方面成果豐富[10-16],但以山區聚落生態位為研究切入點,探討其與土壤侵蝕的相關關系的研究尚未見報道。山區聚落是山區貧困的主要載體及農牧民脫貧的立足點,而聚落生態位能反映山區聚落土地利用方式及經濟結構特征,與山區土壤侵蝕程度及其發生狀況存在有機聯系。本研究利用RS和GIS技術,提取岷江上游山區聚落生態位空間信息,結合岷江上游土壤侵蝕研究的相關成果[17-24],探討山區聚落生態位與土壤侵蝕的相關關系,以期為山區經濟發展方式轉變與減貧脫貧提供參考。

1 區域概況

岷江上游地處四川盆地丘陵山地向川西北高原的過渡地帶,地質構造復雜,斷裂發育,新構造運動隆升強烈,是青藏高原東麓自然地理環境的典型代表,地理位置介于北緯31°26′~33°16′、東經102°59′~104°14′之間,范圍大致與四川省阿壩藏族羌族自治州汶川、理縣、茂縣、黑水、松潘5縣的行政界線一致,總面積2.24萬km2,總人口39.2萬人,其中農業人口占75%以上,少數民族人口占89%以上,是我國主要的羌族聚居區,集藏、羌、彝等文化特色于一體,是我國西南地區一條重要的民族廊道及自然景觀帶。在多源文化背景下,長期以來人類生計活動對山區生態環境的持續干擾,加上活躍地震帶的疊加影響,使岷江上游地區成為長江上游典型的生態環境脆弱區、川西農牧民貧困連片集中區(4個省級貧困縣、1個國家級貧困縣),一直是生態建設及扶貧開發的重點區域[25-28]。

2 材料及研究方法

2.1 數據源

采用田野調查與“3S”技術相結合的方法,對岷江上游山區聚落生態位的定量信息進行提取。本研究采用的遙感數據包括3個方面:①SPOT-5(2009—2010年,5 m全色影像和10 m多光譜波段影像)數據,成像所用傳感器為HRG2傳感器,數據格式為GEOTIFF,產品級別為1 A;②數字高程模型(DEM);③Google Earth三維立體影像及在線免費數據。土壤侵蝕數據來源于《阿壩州年鑒(2014)》《四川省阿壩藏族羌族自治州生態保護與建設示范區建設方案(2015—2020年)》,以及相關文獻[22-30]。

2.2 遙感影像預處理

采用ERDAS IMAGINE 9.2對SPOT遙感影像進行幾何校正及分辨率融合。以實地采取的控制點為地理參考,通過Google Earth三維立體影像對多光譜和全色波段數據進行校正,實現多光譜和全色波段數據的融合(圖1)。

2.3 聚落生態位信息提取

聚落生態位是以聚落為中心,占有一定地理空間的實體范圍,包含房屋建筑、農田、經濟林地、部分斜坡草地及道路等要素的人工-自然綜合體,故以融合影像為數據源,輔助區域Google Earth影像,在ArcGIS 10.2中采用目視解譯法提取岷江上游山區聚落生態位空間信息,提取過程見圖1。

圖1 聚落生態位提取過程示例

2.4 基于DEM的海拔、坡度分級

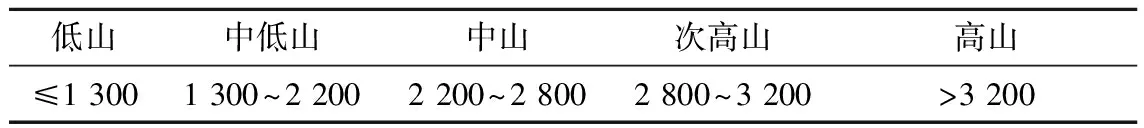

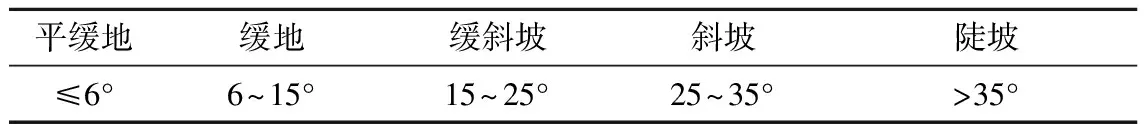

基于DEM 數據,采用ArcGIS中Spatial Analyst模塊下的表面分析功能分別提取海拔、坡度信息。海拔是影響土地利用方式的重要環境因子,隨著海拔升高,大氣濕度、溫度等會發生明顯變化,導致土地利用方式發生一定的變化。坡度對土地利用方式有著重要的影響:≤6°的坡地可以作為農用旱地或牧草地;6°~25°的坡地因耕作活動易導致水土流失,需修筑梯田或采用水保耕作法等;25°是退耕還林還牧界限;溝坡地的坡度大部分在35°以上,應以種草造林為主,提高邊坡的穩定性,防止崩塌等重力侵蝕發生;45°是植樹造林的上限,以自然恢復為主[29]。為了分析聚落生態位在不同地形因子上的分布特征,結合相關研究成果及研究區實際[5-6,29-30],對聚落生態位分布的海拔、坡度進行了分級,結果見表1、2。

表1 岷江上游山區聚落生態位海拔分級 m

表2 岷江上游山區聚落生態位坡度分級

3 結果與分析

3.1 總體特征

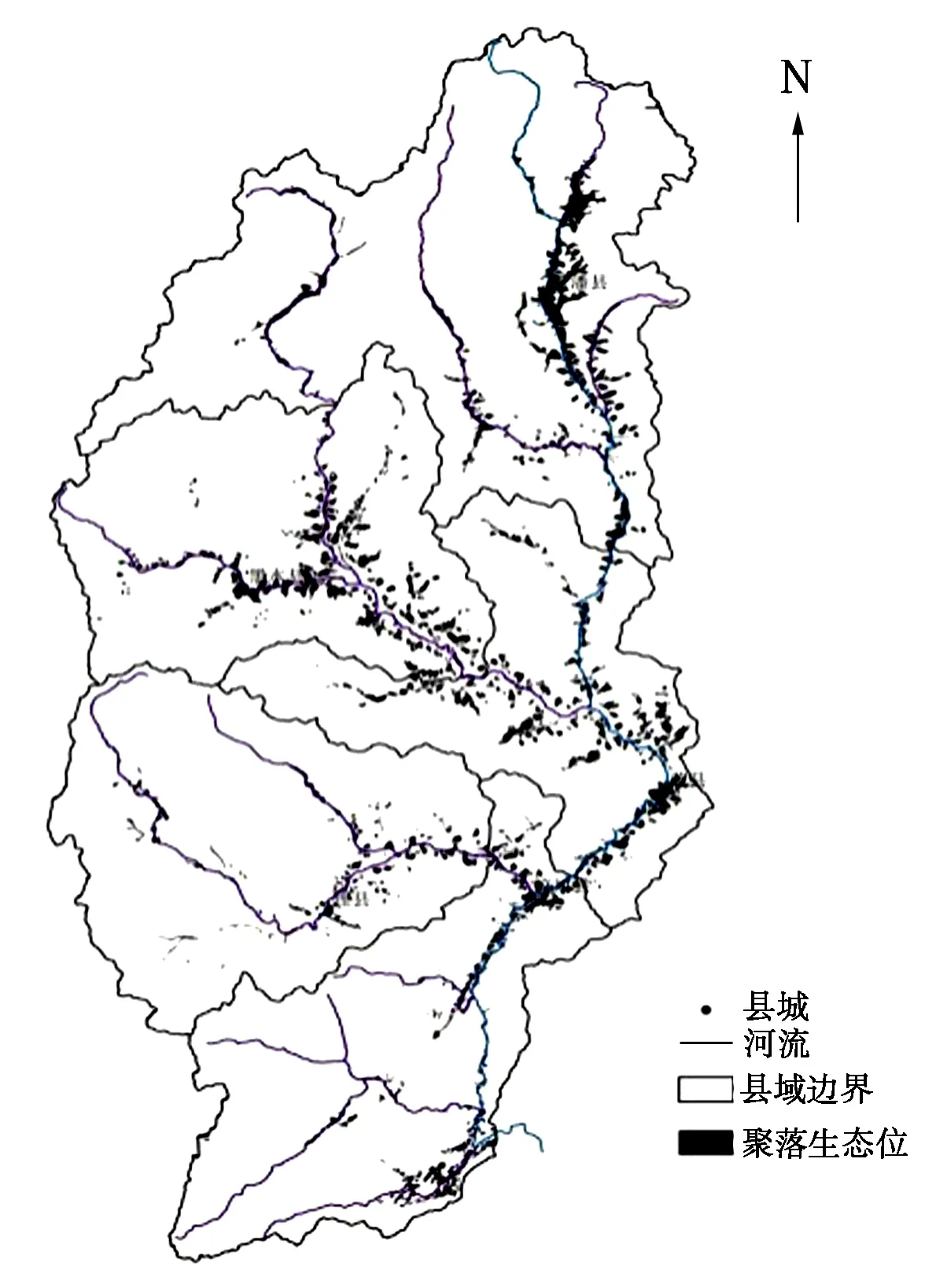

(1)聚落生態位特征。利用ArcGIS對岷江上游山區聚落生態位的空間信息進行提取,結果(表3、圖2)顯示:區域內聚落生態位總共有1 667個,各縣域聚落生態位面積占縣域總面積比例較小,其中占比最小的理縣僅為2.09%,這一定程度上反映了山區適宜的聚落生態位面積較小;5縣中汶川縣平均海拔最低,而松潘縣位于塬面上,平均海拔最高,隨著區域平均海拔升高,聚落生態位平均面積有增大趨勢,松潘縣聚落生態位平均面積最大,為1.14 km2,說明高海拔區域聚落生態位需要更大的資源空間以維持其生計。

(2)土壤侵蝕特征。土壤侵蝕過程是岷江上游地區一個重要的生態變化過程。當地特殊的地質構造,以及以高山峽谷為主的地貌形態,使整個區域的土壤保水保肥能力相對較弱,加上放牧、坡地墾殖等不合理的土地利用方式,在一定程度上加劇了土壤侵蝕程度[25]。總體而言,整個區域都存在不同程度的土壤侵蝕情況,其中輕度和中度侵蝕面積占區域總面積的比例超過50%。對各縣域而言,松潘縣微度侵蝕面積最大,強烈及以上侵蝕面積較小;汶川縣輕度與中度侵蝕面積占縣域總面積的比例超過30%,強烈及以上侵蝕面積占縣域總面積的比例超過10%,為5縣中比例最大的;理縣輕度與中度侵蝕面積占縣域總面積的比例在65%以上,為5縣中最大的,黑水縣次之,超過55%。

表3 聚落生態位總體特征

圖2 聚落生態位分布

通過聚落生態位面積與區域侵蝕狀況對比可以看出,岷江上游山區聚落生態位面積遠小于土壤侵蝕面積,結合聚落生態位維持聚落生計的內涵及區域現狀,可以判斷:強烈及以上侵蝕區域不是適宜的聚落生態位區域,聚落生態位大多集中于微度到中度侵蝕區域;土壤侵蝕是該區域的一種正常的生態過程,而人類活動在一定程度上加速了這個過程,導致部分區域侵蝕程度加重,這與姜琳等[23-24]近期對岷江上游地區土壤侵蝕的研究結論一致。

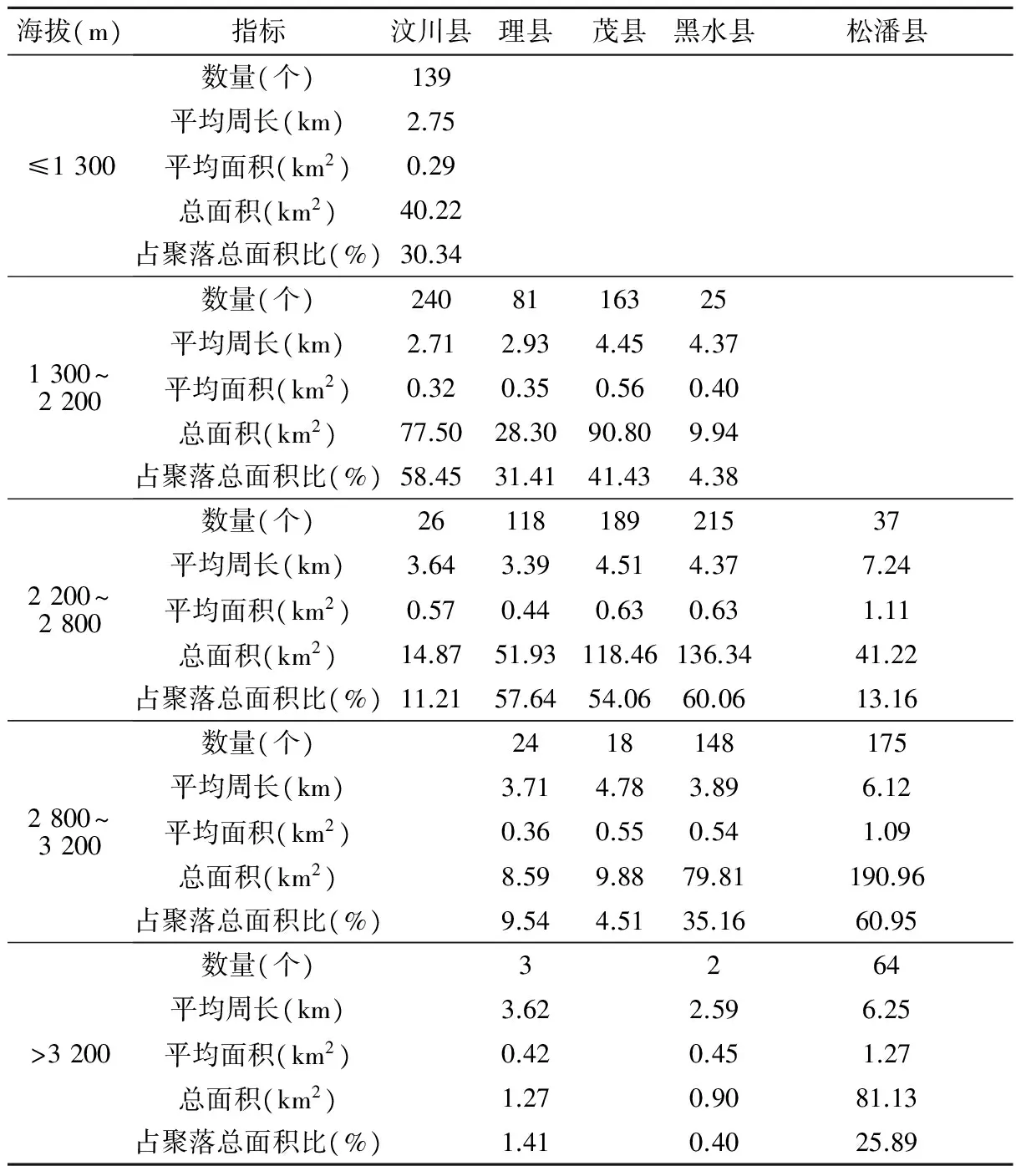

3.2 不同海拔梯度上的分布特征

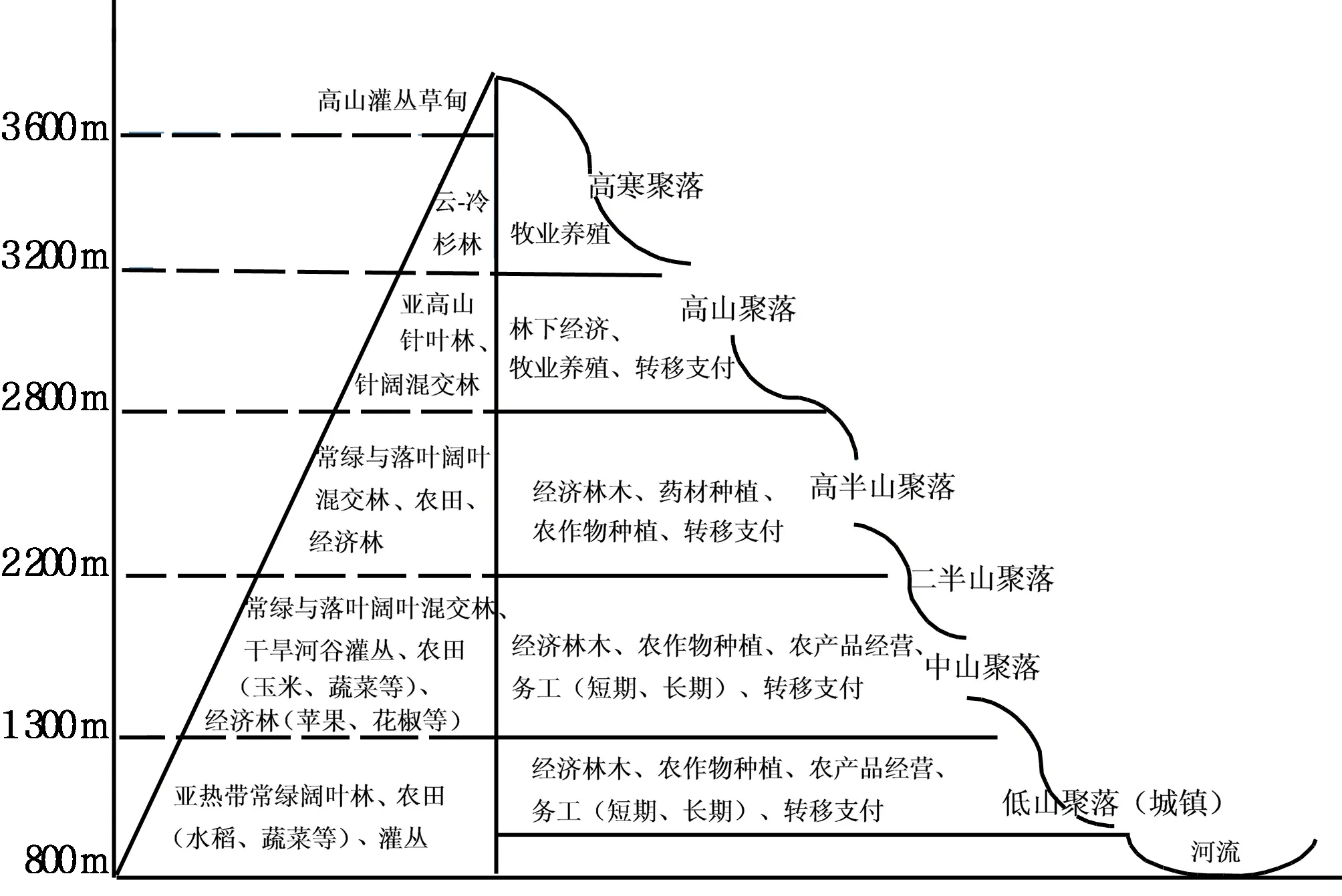

(1)聚落生態位海拔分布特征。表4為聚落生態位在不同海拔上的分布。由表4可知,隨著海拔的升高,聚落生態位平均面積有增大趨勢。理縣、茂縣聚落生態位大部分分布在海拔1 300~2 800 m之間,處于河谷暖溫帶、溫帶半干旱氣候帶(海拔2 500 m以下)及山地寒溫帶氣候帶(海拔2 500~3 000 m);松潘縣聚落生態位主要分布在海拔2 800~3 200 m之間,大部分處于山地亞寒帶氣候帶(海拔3 000~4 000 m),海拔3 200 m以上聚落生態位面積占比約為26%,屬典型的高山聚落;汶川縣聚落生態位在海拔1 300~2 200 m分布最為集中,數量約占聚落生態位總數量的59%,面積占比約為58%,海拔2 200 m以下的聚落生態位面積占比幾乎達到90%;理縣聚落生態位在海拔2 200~2 800 m分布最為集中,數量占比超過52%,面積占比超過57%;茂縣聚落生態位集中分布于海拔1 300~2 800 m之間,其數量及面積都占到總量的95%以上;黑水縣聚落生態位主要集中分布于海拔2 200~3 200 m之間,其面積占比在95%以上;松潘縣聚落生態位主要集中分布于海拔2 800~3 200 m之間,其數量及面積占比均超過60%。

表4 聚落生態位垂直分布

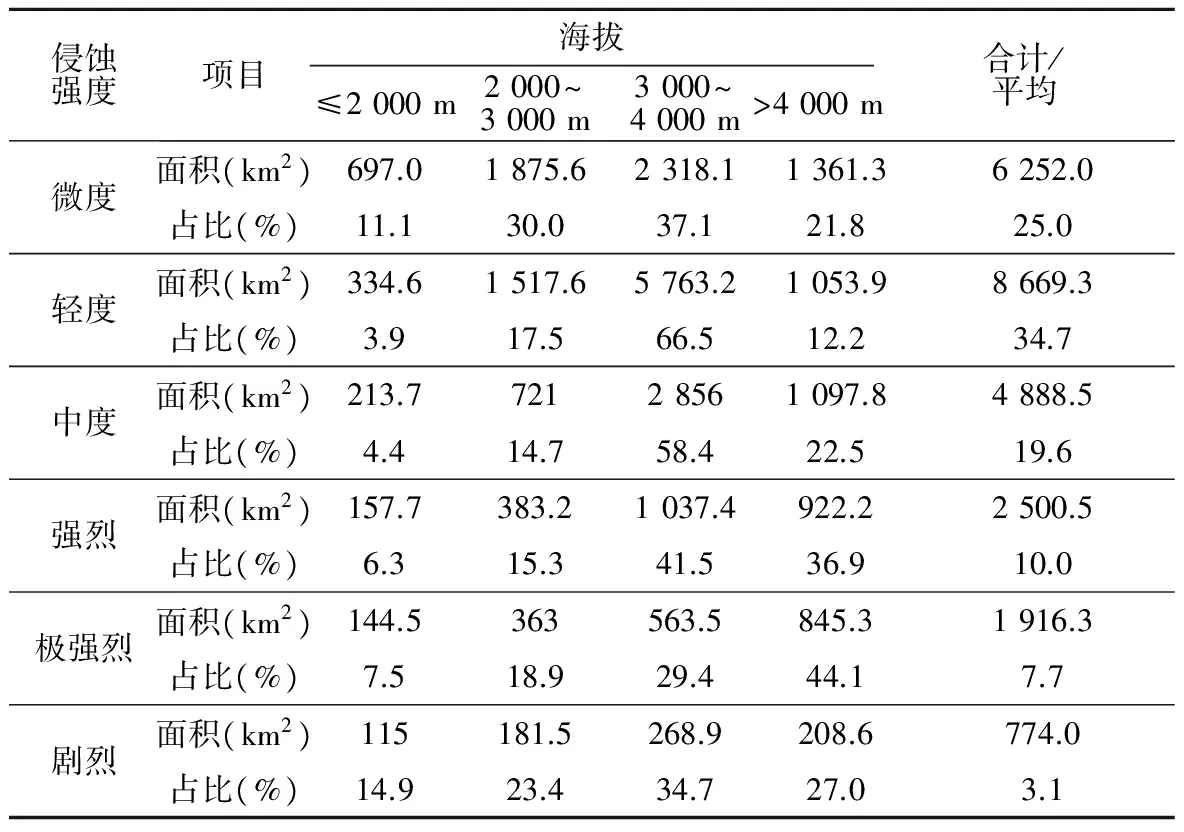

(2)土壤侵蝕特征。根據陳國階等[25-30]的研究成果,2010年岷江上游地區土壤侵蝕狀況見表5。由表5可看出,海拔2 000 m以下,以微度與輕度侵蝕為主,但強烈及以上侵蝕面積仍占該區域面積的25%以上,該區域人類耕作活動頻繁(以蔬菜類種植為主),需要高度重視水土流失防治工作;海拔2 000~3 000 m,以微度和輕度侵蝕為主,該區域以經濟林木種植為主,應采取合理的栽植方式,加快坡耕地改造的速度;強烈及以上侵蝕面積多集中在海拔3 000 m以上,尤其是海拔4 000 m以上,該區域強烈及以上侵蝕面積占比為36%,高海拔地區多分布裸地及稀疏草地,加之地勢陡峻、坡度大,特別是汶川地震造成山體松動,在高強度集中降雨沖刷下極易造成滑坡、泥石流等地質災害。

表5 岷江上游5縣2010年不同海拔土壤侵蝕狀況

通過分析不同海拔梯度上的分布特征,結合圖3可知,該區域多為典型的山區聚落生態位,且多處于2 800 m以下的高海拔山區,主要種植旱田作物,如小麥、玉米、蔬菜,以及以蘋果、花椒、核桃為主的經濟林木,受年均溫、積溫及水分條件的限制,區域糧食及作物產量較低,為獲取足夠的生計支撐,大面積坡地墾殖較為普遍,這也是加速區域土壤侵蝕程度的一個重要原因。

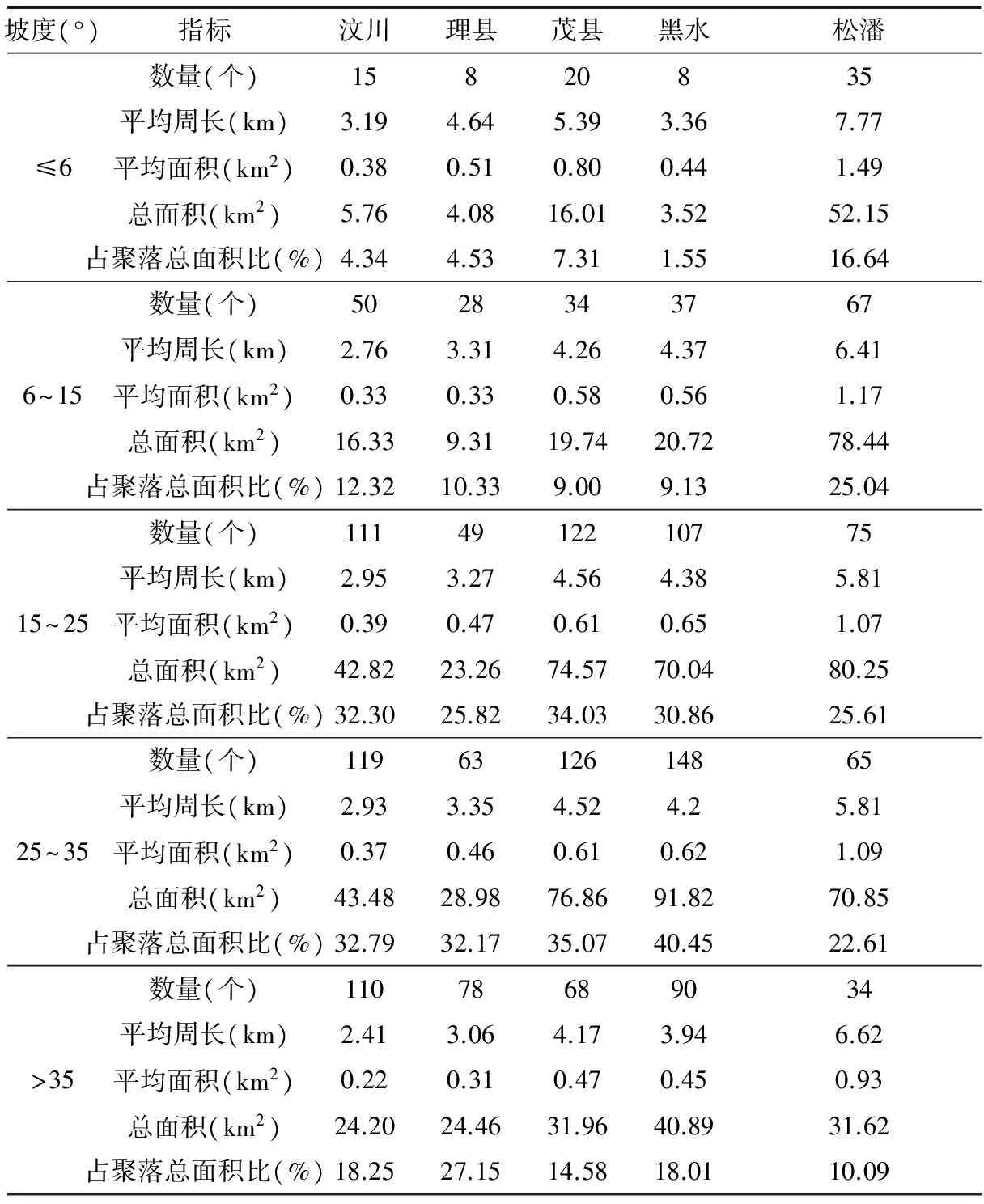

3.3 不同坡度梯度上的分布特征

(1)聚落生態位坡度分布特征。將坡度圖和聚落生態位分布圖疊加,得到聚落生態位在坡度上的分布,見表6。岷江上游山區聚落生態位集中分布于15°~35°的緩斜坡及斜坡山地上,分布數量最多,面積占比最大;聚落生態位平均面積隨坡度的升高有逐漸減小的趨勢,說明坡度高的山地很難找到合適的聚落生態位,平均周長隨著坡度升高也有減少趨勢,且形狀趨于簡單;松潘縣處在塬面上,15°以下緩坡地聚落生態位面積占比在40%以上,汶川縣、理縣、茂縣15°以下緩地聚落生態位面積占比均在16%左右;≤6°的平緩地上,各縣聚落生態位面積占比都較小,最高的松潘縣還不到17%,最低的黑水縣在2%以下;6°~15°的緩地上,松潘縣聚落生態位面積占據明顯優勢,面積占比也超過25%,其次為汶川縣,最低的是茂縣、黑水縣,都在9%左右;15°~25°的緩斜坡地上,汶川縣、茂縣、黑水縣聚落生態位面積占比均超過30%;25°~35°的斜坡地上,汶川縣、理縣、茂縣、黑水縣聚落生態位分布面積均出現最大值,其中黑水縣面積占比超過40%,數量占比超過37%;>35°以上的斜坡地上,各縣聚落生態位平均面積均較小,理縣面積占比最高,為27.15%。

圖3 岷江上游山區不同海拔聚落生態位分布、種植結構及經濟來源示意

坡度(°)指標汶川理縣茂縣黑水松潘≤6數量(個)15820835平均周長(km)3.194.645.393.367.77平均面積(km2)0.380.510.800.441.49總面積(km2)5.764.0816.013.5252.15占聚落總面積比(%)4.344.537.311.5516.646~15數量(個)5028343767平均周長(km)2.763.314.264.376.41平均面積(km2)0.330.330.580.561.17總面積(km2)16.339.3119.7420.7278.44占聚落總面積比(%)12.3210.339.009.1325.0415~25數量(個)1114912210775平均周長(km)2.953.274.564.385.81平均面積(km2)0.390.470.610.651.07總面積(km2)42.8223.2674.5770.0480.25占聚落總面積比(%)32.3025.8234.0330.8625.6125~35數量(個)1196312614865平均周長(km)2.933.354.524.25.81平均面積(km2)0.370.460.610.621.09總面積(km2)43.4828.9876.8691.8270.85占聚落總面積比(%)32.7932.1735.0740.4522.61>35數量(個)11078689034平均周長(km)2.413.064.173.946.62平均面積(km2)0.220.310.470.450.93總面積(km2)24.2024.4631.9640.8931.62占聚落總面積比(%)18.2527.1514.5818.0110.09

(2)土壤侵蝕特征。根據陳思旭等[16,23]對岷江上游地區土壤侵蝕特征的研究成果,隨著坡度增大,山區土壤侵蝕模數有增大的趨勢。岷江上游山區在坡度15°以下主要為輕度侵蝕區,侵蝕面積占區域總面積的比例接近15%;坡度15°~45°主要為中度侵蝕區,侵蝕面積最大,占比超過80%,而聚落生態位分布集中區是在坡度15°~35°之間,分布面積為755.64 km2,占整個聚落生態位總面積的70%以上,遠遠小于中度侵蝕區的面積;坡度45°以上區域侵蝕程度最高。上述研究成果與張建平等[17-19]的研究結論一致。結合文獻[17-24]的研究成果,區域內高山裸地、稀疏林地、草地土壤侵蝕最為嚴重,其次是15°~25°的旱地、新退耕還林還草地,說明岷江上游山區的高陡地形是導致土壤侵蝕的主要原因,而人類活動在一定程度上加劇了土壤侵蝕。

4 結果與討論

運用“3S”技術提取岷江上游山區聚落生態位空間信息,結合土壤侵蝕研究的相關文獻成果,對兩者的空間分布關系進行了分析,主要結論如下:①岷江上游山區聚落生態位總數為1 667個,總面積982.12 km2,占研究區總面積的4.38%,說明該區域適宜的聚落生態位面積較小;土壤侵蝕過程是該區一個重要的生態變化過程,整個區域都存在不同程度的土壤侵蝕,以中度及以下侵蝕為主,輕度和中度侵蝕面積占土地總面積的比例超過50%。②區域聚落生態位主要集中在海拔1 300~2 800 m,數量占比超過65%,面積占比超過57%,3 200 m以下聚落生態位面積占比在90%以上,數量占比超過95%,隨海拔升高,聚落生態位平均面積有增大趨勢,說明受氣候條件及作物生長條件的限制,高海拔聚落生態位需要更大的資源空間;海拔3 000 m以下以微度和輕度侵蝕為主,強烈及以上侵蝕多集中在海拔3 000 m以上,4 000 m以上強烈及以上侵蝕面積占比在36%以上,聚落生態位分布區域與強烈侵蝕區不重疊。③聚落生態位集中分布于坡度15°~35°的緩斜坡及斜坡山地上,數量占比接近60%,面積占比超過60%。

岷江上游山區聚落生態位都集中分布在中度及以下侵蝕區域,其面積遠遠小于中度侵蝕區域面積,雖然部分旱作耕地侵蝕程度較高,但與強烈侵蝕區域不重疊,說明區域自然本底的脆弱性是土壤侵蝕的重要原因,而人類活動特別是不合理的耕作活動在一定程度上加劇了區域的侵蝕程度,使土壤侵蝕成為限制區域農業綜合生產的重要因素之一。鑒于區域自然本底的脆弱性特征,為避免誘發社會與經濟的脆弱性,做到社會、經濟與生態的協調可持續發展,首先要在繼續鞏固退耕還林還草成果的基礎上,對現有耕地加大農田基本建設力度,以改土、保土治水為重點,實施山、林、草、水、路綜合治理,同時改革耕作制度,既要實施作物的復種輪作,又要重視作物熟制組合,提高農業綜合生產潛力及抵御自然災害的能力;其次要適當發展畜牧業生產,區域草地組成以高山草甸、亞高山草甸及沼澤草甸為主,地勢高寒,面積大而集中,牧草種類多而富含營養、耐牧性強,但其生長具有明顯的季節性,因此應合理調整畜群種類,實施劃區輪牧,避免過度放牧造成草地退化和土壤侵蝕、沙化,對稀疏草地和土壤侵蝕的敏感區、易發區應特別加以保護,并適時建立人工飼草料基地,發展現代化草地畜牧業;再次要大力發展林下經濟,作為四川中藥材的重要產區,應大力發展中藥材種植產業,拓寬農牧民增收渠道;最后要大力發展非農產業,特別是生態旅游業,走綠色發展之路,岷江上游地區作為少數民族聚居區,其特殊的歷史價值、社會價值、文化價值、倫理道德價值、審美價值、生態價值和潛在的經濟價值,為生態旅游開發奠定了物質基礎,鑒于區域長期貧困的現狀,建議構建新的減貧政策體系,既包括大的戰略性山區減貧政策,又包括具體的差異化的減貧政策,如產業政策、教育培訓政策、社會保障與社會管理政策等,以實現區域自主發展,擺脫貧困面貌。

[參考文獻]

[1] 方精云,沈澤昊,崔海亭.試論山地的生態特征及山地生態學的研究內容[J].生物多樣性,2004,12(1):10-19.

[2] 王青.山區發展與環境保育研究[M].北京:科學出版社,2010:22-25.

[3] 付偉,趙俊權,杜國禎.山地立體農業的生態學解析[J].中國人口·資源與環境,2013,23(11):62-65.

[4] MACKNZIE A,BALLl A S,VIRDEE S R.Ecology[M].Beijing:Science Press,2007:18-20.

[5] 馬旭,王青,丁明濤,等.岷江上游山區聚落生態位及其模型[J].生態與農村環境學報,2012,28(5):574-578.

[6] 王青,石敏球,郭亞琳,等.岷江上游山區聚落生態位垂直分異研究[J].地理學報,2013,68(11):1559-1567.

[7] 劉寶元,謝云,張科利.土壤侵蝕預報模型[M].北京:中國科學技術出版社,2001:1-7.

[8] 賀一梅,楊子生,趙喬貴,等.中國西南邊疆山區耕地資源質量評價——以云南省為例[J].中國農學通報,2008,24(3):384-389.

[9] 王大偉,程紅光,郝芳華,等.長江上游典型山區土地利用/覆蓋和景觀格局變化分析[J].中國人口·資源與環境,2010,20(3):63-67.

[10] RENARD K G,FOSTER G R,WEESIES G A,et al.RUSLE: Revised universal soil loss equation[J].Journal of Soil and Water Conservation,1991,46(1):30-33.

[11] 景可,張信寶.長江中上游土壤自然侵蝕量及其估算方法[J].地理研究,2007,26(1):67-74.

[12] 劉愛霞,王靜,劉正軍.三峽庫區土壤侵蝕遙感定量監測——基于GIS和修正通用土壤流失方程的研究[J].自然災害學報,2009,18(4):25-30.

[13] 程先富,余芬.安徽省土壤侵蝕空間分布及其與環境因子的關系[J].地理研究,2010,29(8):1461-1470.

[14] 張淑花,周利軍,張雪萍.基于RUSLE和GIS的綏化市土壤侵蝕評估[J].土壤通報,2011,42(4):1472-1475.

[15] DOTTERWEICH M.The history of human-induced soil erosion: Geomorphic legacies, early descriptions and research, and the development of soil conservation-a global synopsis[J].Geomorphology,2013,201 (4):1-34.

[16] 陳思旭,楊小喚,肖林林,等.基于RUSLE 模型的南方丘陵山區土壤侵蝕研究[J].資源科學,2014,36(6):1288-1297.

[17] 張建平,樊宏,葉延瓊.岷江上游土壤侵蝕及其防治對策[J].水土保持學報,2002,16(5):19-22.

[18] 何興元,胡志斌,李月輝,等.GIS支持下岷江上游土壤侵蝕動態研究[J].應用生態學報,2005,16(12):2271- 2278.

[19] 楊孟,李秀珍,楊兆平,等.岷江上游小流域景觀格局對土壤侵蝕過程的影響[J].應用生態學報,2007,18(11):2512-2519.

[20] 孟兆鑫,鄧玉林,劉武林.基于RS的岷江流域土壤侵蝕變化及其驅動力分析[J].地理與地理信息科學,2008,24(4):57-61.

[21] 劉艷鋒,陳學華,賀秀斌,等.岷江上游土壤侵蝕與土地利用的耦合關系研究[J].西北林學院學報,2009,24(5):161-165.

[22] 李輝霞,周紅藝.岷江上游地區水土流失危險度評價[J].中國水土保持,2009(10):22-24.

[23] 姜琳,邊金虎,李愛農,等.岷江上游2000—2010年土壤侵蝕時空格局動態變化[J].水土保持學報,2014,28(1):18-25.

[24] 曾旭婧,張毅,黃素萍,等.定量遙感支持下的岷江上游土壤侵蝕敏感性評價[J].土壤通報,2014,45(4):953-960.

[25] 陳國階,涂建軍,樊宏,等.岷江上游生態建設的理論與實踐[M].重慶:西南師范大學出版社,2006:1-10.

[26] 劉邵權.農村聚落生態研究:理論與實踐[M].北京:中國環境科學出版社,2006:1-65.

[27] 印開蒲.百年追尋:見證中國西部環境變遷[M].北京:中國大百科全書出版社,2010:1-58.

[28] 何立華,王祖山.中國山區貧困及其可持續發展研究[J].改革與戰略,2013,29(9):42-45,69.

[29] 趙玲,吳良林,莫建飛.基于DEM的桂西北土地利用與地形關系特征分析[J].地理空間信息,2011,9(1):103-105.

[30] 范建容,張子瑜,李立華.四川省山地類型界定與山區類型劃分[J].地理研究,2015,34(1):65-73.