4C延續性護理對永久性腸造口患者生活質量及自我護理能力的影響

胡瓊麗 , 鄭 紅

(1.常山縣人民醫院 肛腸外科,浙江 衢州324200;2.衢州市人民醫院 肛腸外科,浙江 衢州 324000)

4C延續性護理是指具有全面性、合作性、協調性、延續性,可確保出院患者得到持續性健康照護的護理活動[1]。對于永久性腸造口患者而言,造口伴隨其終生,需承受生理與心理雙重壓力,生活質量會受到不同程度影響。如何有效改善永久性造口患者院外生活質量,提高其自護能力,是護理研究重點;本研究探討4C延續性護理在永久性腸造口患者中的應用價值。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取常山縣人民醫院2015年6月—2017年6月行永久性腸造口患者31例,年齡≥18歲;意識清楚、無交流障礙;具備一定讀寫能力,對本研究知情且同意;排除重要臟器嚴重功能不全、精神疾病、中途失訪及病歷資料不全者。入組患者男17例,女14例;年齡21~70歲,平均49.69±3.26歲;均接受4C延續性護理。

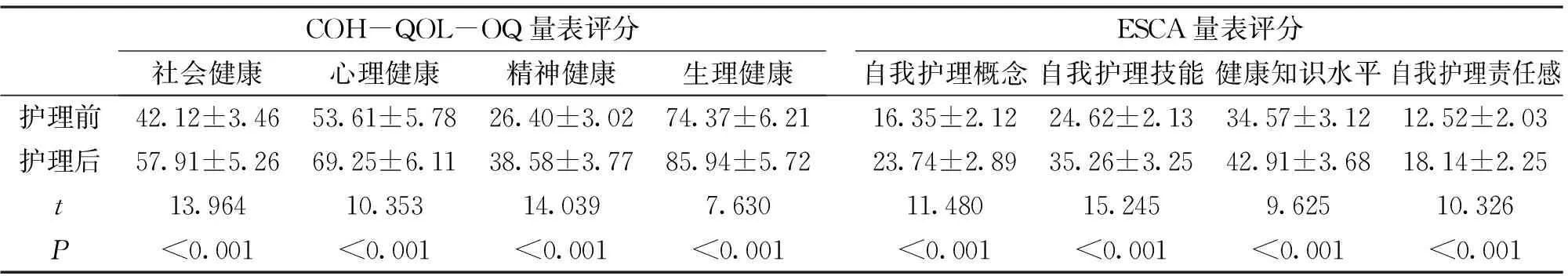

1.2 觀察指標及方法 采用COH-QOL-OQ量表[2]對患者護理干預前后生活質量予以評價,量表共32個條目,分為社會健康、心理健康、精神健康、生理健康4個維度,每個條目滿分10分,分值同生活質量呈正相關性。 采用ESCA量表[3]對患者護理干預前后自我護理能力予以評價,量表共43個條目,分為自我護理概念、自我護理技能、健康知識水平、自我護理責任感4個維度,每個條目以0~4計分,分值同自我護理能力呈正相關性。觀察患者隨訪期間造口并發癥發生情況。應用SPSS20.0軟件處理本研究所有數據,計量資料通過t檢驗,計數資料用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

1.3 結果 護理后,患者生活質量量表(COH-QOL-OQ)、自我護理能力量表(ESCA)各維度評分均高于護理前,差異有統計學意義(P<0.05);患者護理后自我護理能力量表(ESCA)各維度評分同護理前比較,顯著較高,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。患者隨訪期間出現1例造口旁疝,1例造口周圍皮炎,并發癥發生率為6.45%,未出現嚴重并發癥。

2 4C延續性護理

2.1 全面性 護理人員在永久性腸造口患者出院前,對其生理狀況、健康相關行為、心理狀況、家庭情況等予以充分了解,通過奧馬哈問題分類表[4],對患者予以評估,建立管理檔案,根據患者具體情況制定個性化護理策略,將腸造口功能、腸造口日常護理、腸造口相關并發癥預防、飲食、運動與工作、生活安排等內容予以全面考慮。

2.2 合作性 強化護理人員同患者及其家屬間合作,可借助微信、QQ等網絡平臺同患者進行有效溝通,了解其腸造口使用情況,并對日常行為予以監督與指導,并及時解答患者及家屬疑問;護理人員、主管醫生、社區醫護人員加強合作,患者向醫生提供患者信息,醫生向護理人員提供咨詢,并同醫生協商,對護理方案予以調整,定期邀請專家開展腸造口相關知識講座。

表1 護理前后患者生活質量與自我護理能力比較(n=31,分)

2.3 協調性 護理人員需協調好患者、醫師及患者家屬間關系。在具有私密環境的陽光之家對患者及其家屬的疑問進行耐心傾聽和解答,指導患者家屬進行具體干預護理的實施,如換造口袋、處理皮炎,灌洗用具、造口栓應用方法及造口灌洗方法,患者出院后若未按時復診,護理人員需與患者及其家屬進行協調,敦促其及時復診;患者出現腸造口相關并發癥時,護理人員及時與科室醫生進行協調,提供專科指導。

2.4 延續性 患者出院時,由實施小組成員對其基礎資料(家庭住址、聯系方式、病情、日常生活習慣等)進行登記,發放醫患聯系卡,每2周對患者進行家訪或電話隨訪1次,定期組織活動,每月1次,在此過程中嚴格依據患者的實際需求定期組織知識講座,向患者傳輸腸造口管理知識及技巧,糾正不良生活習慣。

3 討論

永久性腸造口患者出院后,由于缺乏專業醫護服務,自我護理能力不足,因此易出現諸多不良后果,影響生存質量[5]。加強永久性腸造口患者院外護理具有重要意義,延續性護理能使患者獲得連續性、協同性的護理服務,從而達到預防病情惡化、促進機體康復、增強自護能力、提高自我效能、改善預后狀況的目的[6-8]。

本研究對31例永久性腸造口患者實施4C延續性護理,護理后,患者生活質量量表(COH-QOL-OQ)、自我護理能力量表(ESCA)各維度評分均高于護理前,提示4C延續性護理可提升患者生活質量。進一步分析其原因,考慮是在患者出院前對其情況予以全面了解、評估,為患者制定完整且具體化的護理方案,加強醫生、護理人員、患者的共同參與及合作,在護理過程中,護士對各方參與者進行積極協調,確保患者能夠得到延續、不間斷的護理服務,使永久性腸造口患者生理、心理狀況得到持續改善,從而使其生活質量得以提升。此外,研究中患者護理后ESCA評分明顯較護理前高,提示4C延續性護理可提升患者腸造口相關健康知識水平,增強其自我管理責任感,使其掌握一定腸造口護理技能,提高自護能力,也是其生活質量顯著改善的主要原因。同時隨訪期間并發癥發生率較低,且未出現嚴重并發癥,可能與患者自護能力提升有重要關聯。

參考文獻:

[1] 葉日春,劉文碩,莫苗苗,等.4C延續性護理管理模式在腦卒中康復期患者中的應用效果[J].臨床與病理雜志,2017,37(3):510-515.

[2] 袁玉艷,王淑云,黃霞,等.永久性腸造口患者傷殘接受度、心理一致感對生活質量的影響[J].護理學報,2016,23(8):1-5.

[3] 彭麗娟,熊曼,周秀琴.護理干預對永久性結腸造口患者ESCA、SF-36評分的影響[J].實用臨床醫藥雜志,2017,21(18):47-49.

[4] 林瓊,林御賢,賴雯娟,等.奧馬哈系統在永久性腸造口患者中的應用[J].護理實踐與研究,2017,14(6):13-15.

[5] Hatice K Karabulut,Leyla Dim,Ayise Karadag,etal.Effects of planned group interactions on the-social adaptation of individuals with an intestinal stoma: a quantitative study[J].Journal of clinical nursing,2014,23(19/20):2800-2813.

[6] 林睿,楊寧琍,湯娟,等.多元化延續性護理模式在永久性腸造口患者中的應用[J].中西醫結合護理(中英文),2016,02(3):92-94..

[7] 常遠,許麗華,李增新.延續性護理改善直腸癌術后永久性腸造口患者生存質量效果分析[J].北華大學學報:自然科學版,2017,18(6):792-795.

[8] 魯豐華,曾慧,姬書瑤,等.腸造口患者自我效能與延續性護理的研究進展[J].解放軍護理雜志,2016,33(5):47-50.