地鐵車輛列車碰撞吸能方案研究

高雨

【摘要】隨著城市化腳步的不斷加快,一些中特大人口城市逐漸形成,為解決人口增加帶來的交通壓力,地鐵車輛由于其快速性、準時性、安全性被廣泛應用到城市交通運輸中,與此同時,車輛運行安全也被廣泛關注,被動安全設計成為地鐵設計的首要設計要求,車輛通過增加吸能裝置來吸收車輛碰撞過程中產生的能量,文章根據某B型車被動安全設計要求為例,根據一維能量分配軟件配置車輛吸能裝置參數,并根據三維碰撞分析驗證設計的可行性。

【關鍵詞】地鐵車輛;列車碰撞;吸能方案

一、引言

目前地鐵車輛廣泛采用車鉤緩沖裝置、防爬吸能裝置、車體結構吸能等吸能裝置吸收車體碰撞過程中產生的能量,采用逐級吸能的方式以適應不同碰撞速度下的吸能要求。以某6編組B型被動安全設計要求為例,車輛要求25km/h碰撞下,車體客室不得有損壞,根據設計要求,列車在各車輛間配置有EFG3型車鉤緩沖裝置并增加膨脹式壓潰管以滿足15km/h下的碰撞要求,通過配置在車體前端的防爬吸能裝置共同吸收25km/h下的碰撞能量。

二、車輛建模

(一)工況介紹

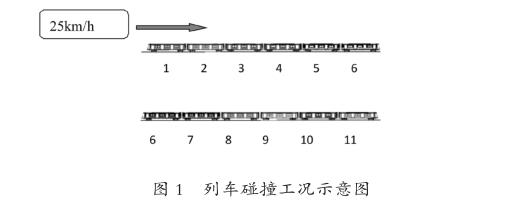

一列6編組整備列車以25km/h的速度撞擊另一列6編組車輛,兩車均處于無制動狀態,列車碰撞示意圖如圖1所示,其中1-5為運動車各車輛間碰撞界面,7-11為靜止車各車輛間碰撞界面,6為兩列車碰撞界面。

(二)吸能裝置參數設置

各車輛間均配有帶EFG3型緩沖器的車鉤,并配有膨脹式壓潰管,在車輛首尾兩端配置有防爬吸能裝置,根據列車碰撞經驗,碰撞界面車鉤力最大,并在向后傳遞的過程中逐漸減弱,為了讓壓潰管更多地參與吸能,在各車輛間配置有不同觸發力的壓潰管,其中半永久車鉤采用階梯式壓潰管,根據一維能量分配軟件模擬,所有吸能裝置的配置參數如表1所示。

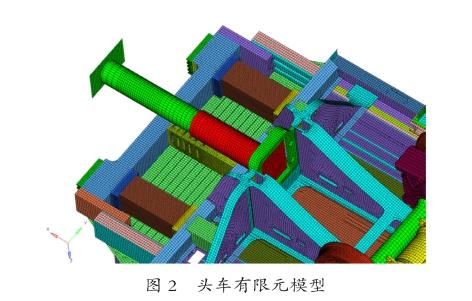

(三)車輛建模

利用HYPERMESH進行網格劃分,有限元模型主要采用殼單元進行劃分,焊縫通過梁單元來模擬,利用LS-DYNA進行碰撞分析。

三、結果分析

一列25km/h的列車碰撞一列靜止的列車,當碰撞界面頭車半自動車鉤接觸時,認為碰撞開始,當兩列車共速時,認為碰撞吸能結束,頭車半自動車鉤壓潰管觸發,通過力的傳遞使后界面車鉤壓潰管逐級觸發,當頭車半自動車鉤走完全部行程后,剪切螺栓發生剪切,頭車半自動車鉤回退,防爬吸能裝置接觸,繼續吸收剩余的能量。

如圖3所示,界面6車鉤力上升到570KN時,EFG3緩沖器開始壓縮變形,由于碰撞劇烈,緩沖器很快走完最大行程,車鉤力上升到950KN,壓潰管開始觸發,并在210ms時,壓潰管走完最大行程,頭車車鉤被剪切,防爬吸能裝置開始接觸繼續吸能;界面9中間半自動車鉤,車鉤力波動上升到570KN時,緩沖器開始觸發壓縮,由于力向后傳遞的衰減,緩沖器相對平穩的走完行程后壓潰管開始觸發,從7、8、10、11界面半永久車鉤車鉤力曲線上可以看出,由于7、8界面靠近碰撞界面,在緩沖器壓縮完成后,車鉤力隨變截面壓潰管的逐級觸發而線性增加。而10、11界面由于距離碰撞界面較遠,車鉤力未達到壓潰管的觸發力,只有緩沖器參與壓縮吸能。

由圖4可以看出,越靠近碰撞界面的界面車鉤觸發的行程越長,7、8、9界面壓潰管被觸發,第7界面共觸發了313mm行程、第8界面共觸發了280mm行程,第9界面共觸發了260mm行程,所有界面觸發行程均未超過許用最大行程。

當頭鉤剪切后,防爬吸能裝置開始接觸參與吸能,其中吸能裝置最大壓縮行程為301mm,低于吸能裝置的最大許用行程,在整個吸能過程中,所有吸能裝置參與吸能,并能吸收碰撞過程中產生的所有能量。

四、結論

兩列6車編組的整備狀態下的列車以25km/h相對速度碰撞過程中,碰撞產生的能量均被吸能裝置吸收,乘客區無明顯塑性變形,符合被動安全設計要求。

參考文獻

[1]王亞偉,劉曉亮,張士臣.地鐵車輛列車碰撞吸能方案研究[J].中國科技投資,2017(03).