四川瓦屋山自然保護區周邊社區森林資源依賴與保護意識調查

賓建,王家才,劉富文,葉信初

摘要 [目的]調查四川瓦屋山自然保護區周邊社區居民對森林資源的依賴與保護意識。[方法]選取4個典型社區,使用半結構訪談的方法開展抽樣調查。[結果]共獲得有效問卷114份,發現不同社區薪柴消耗狀況呈現顯著分化,受旅游紅利較小、經濟相對較弱的社區仍有較大的薪柴消耗量。在周邊社區居民家庭收入結構中,與林業直接相關的收入總體占比較少。但是,受旅游紅利較小、經濟相對較弱的社區,來源于木材采伐的收入占比相對較高。總體而言,保護區周邊村民有較為強烈的保護認識,無論社區是否享受到好的旅游產業紅利,對于保護區設立影響到家庭的“割竹”“打筍”等生計都存在較大程度的抱怨。同時,保護區也存在一定的人獸沖突問題。[結論]該研究可為深化保護區社區管理提供理論參考。

關鍵詞 保護區;保護意識;經濟;認識;森林資源;態度

中圖分類號 S759.9 文獻標識碼 A 文章編號 0517-6611(2018)06-0090-03

Local Dependence on Forest Resources and Their Conservation Awareness in Wawushan Nature Reserve in Sichuan

BIN Jian1,WANG Jiacai2,LIU Fuwen3 et al (1.Environmental Protection and Forestry Bureau of Hongyuan County,Hongyuan,Sichuan 624400;2.Forest Farm of Hongya County,Hongya,Sichuan 620360; 3.Chengdu Leique Ecoenvironmental Protection Technology Co.,Ltd.,Chengdu,Sichuan 610041)

Abstract [Objective]To investigate the local dependence on forest resources and their conservation awareness in Wawushan nature reserve,Sichuan.[Method]Select four typical communities and use semi structured interview to carry out a sampling survey. [Result]A total of 114 valid questionnaires were obtained. The results showed that the consumption of fuelwood showed significant differentiation in different communities, tourism was small, relatively weak economic dividend community still had a large amount of firewood consumption. In the family income structure of the surrounding community residents, the total income directly related to forestry was relatively small. However, communities with less tourist dividends and relatively weak economies had a relatively high income from timber harvesting. Generally speaking, the villagers around the protected area have a strong sense of protection. However, regardless of whether the community enjoyed a good tourism industry bonus, they complain more about the establishment of the protected area and the livelihood of families such as “cutting bamboo” and “playing bamboo shoots”. At the same time, there was a certain problem of human and animal conflict in the protected area. [Conclusion]This study can provide a theoretical reference for the community management in the protected area.

Key words Nature reserve;Conservation awareness;Economy;Perception;Forest resource;Attitude

構建自然保護區是保護生物多樣性的一項重要手段和措施。在建立自然保護區時,管理部門把具有重要保護價值的動植物資源與其關鍵生態系統列為保護對象,對人為干擾活動進行嚴格限制[1-2]。我國西南山地是全球生物多樣性熱點地區之一,建立有眾多自然保護區。由于地理、歷史和經濟原因,保護區周邊及其內部都存在一定數量的居民社區,其中相當一部分處于貧困,對當地資源有較為強烈的需求,從而導致社區資源利用與保護區管理存在一定矛盾[3]。對于這些自然保護區,如何協調好保護區管理與社區發展利益之間的關系,是需要解決的重要問題。

要協調好自然保護區與社區發展利益之間的關系,首要是了解周邊社區對資源的依賴和需求,以及社區民眾對保護地的認知和態度[4]。對此,20 世紀90 年代以來國內學者進行了研究[3-6],但因各自然保護區的區位、資源和社區經濟特征不同,導致矛盾和沖突的潛在原因有很大不同,難以形成統一的指導政策和管理決策[3-4]。四川瓦屋山自然保護區是以大相嶺山系大熊貓為主的珍稀野生動植物及其自然生態系統為重點保護對象的省級自然保護區,目前已經開展了一系列動植物生態學研究[7-9],但是針對周邊社區與保護區關系的研究卻很薄弱。為了進一步促進和完善瓦屋山自然保護區的科學管理,該研究對保護區周邊社區森林資源依賴與居民保護意識開展調查。

1 調查對象與研究方法

1.1 保護區及周邊社區基本情況 瓦屋山自然保護區位于四川盆地西緣洪雅縣境內的西南角,邛崍山支脈峨眉山西北面的青衣江支流周公河西南岸。地理位置位于102°51′~103°11′ E,29° 25′~29° 43′ N,總面積為36 490.1 hm2,海拔1 138~3 269 m。區內生物資源豐富,有高等植物229科861屬2 278種,國家I和II級重點保護植物32種;脊椎動物5綱32目116科475種,國家I和II級重點保護動物50種。

保護區周邊鄉鎮為瓦屋山鎮,面積694.73 km2,轄26個行政村142個村民小組1個瓦山社區4個居民小組。2014年末戶籍人口1.69萬人,其中農業人口1.64萬人。鎮內水能資源、林業資源、旅游資源、礦產資源豐富,有大小水電站46個。境內的瓦屋山國家森林公園為全國最大的國家級森林公園,被譽為“世界杜鵑花的王國”“中國鴿子花的故鄉”“熊貓的家園”。2014年瓦屋山鎮財政收入1 706.6萬元,農民人均純收入9 893元。

1.2 調查對象 選取自然保護區周邊4種典型的行政村開展調查。①射亭村:緊鄰瓦屋山森林公園大門,為距離保護區屬地范圍最近的社區。主要依托森林公園發展“農家樂”接待等旅游生計產業,其生計好壞直接受到瓦屋山森林公園的經營狀況影響。②群賢村:緊鄰“雅女湖”,位于雅女湖以北,不僅處在瓦屋山鎮至瓦屋山森林公園的必經公路兩側,還占據雅女湖畔觀瞻瓦屋山的最佳觀景優勢區位,是近幾年瓦屋山鎮旅游產業最大的受益村。③沙灣村:位于瓦屋山麓,地處“雅女湖”以南,卻在生計上難以共享瓦屋山景區旅游紅利。該村一方面受庫區影響,整體搬遷后成為失地農民,另一方面因距離瓦屋山鎮至瓦屋山森林公園公路較遠,且沒有更有特色的旅游產品而使游客罕至。④燕遠村:是保護區周邊距離瓦屋山旅游風景核心區相對較遠的社區,社區并未受到庫區影響,保留有耕地,可能對保護區資源依賴性較大。

1.3 調查與統計分析 在2015年3月,采用參與式鄉村評估方法(PRA)和知識、態度、技能評估方法(KAP)進行調查[3]。在每個調查社區,隨機選取愿意接受調查的農戶,每戶調查1人。采用問卷調查形式,包括開放和閉合式的組合問題。調查內容包括以下幾個方面:①基本人口統計信息;②年薪柴消耗量;③家庭年經濟收入及林業收入構成;④居民的保護意識(是否知曉保護區禁忌,是否應該建立保護區等)和互動狀況(保護區建立對家庭產生的影響,居民潛在的開礦訴求,人獸沖突狀況等)。

采用方差檢驗分析不同社區之間年薪柴消耗量、林業收入等差異;對分類調查問題(如,是否知曉保護區禁忌,是否應該建立保護區,是否對割竹打筍有較高的生計訴求等);采用卡方獨立性檢驗和Fisher′s精確檢驗比較不同社區之間的差異。

2 結果與分析

2.1 人口統計學 社區調查采取入戶調查方式,發放問卷120份,獲得有效問卷114份,調查成功率95%。其中,射亭村46戶(占40.4%),群賢村33戶(占29.0%),沙灣村19戶(占16.7%),燕遠村16戶(占14.0%)。

被調查對象中有80.7%為男性,19.3%為女性,平均年齡為52.8歲。整體文化程度不高,主要為小學及以下(46.3%)和初中文化(53.5%),具有高中(5.6%)和中專及以上(4.6%)學歷者則相對較少。農戶家庭的人均勞動力為2.9人。享受旅游業紅利較大、經濟相對富裕的群賢村和射亭村家庭的戶均外出務工人員較少(分別為1.4、1.6人),而享受旅游紅利較小、經濟相對較弱的燕遠村和沙灣村的戶均外出務工人員相對較多(分別為2.4、1.8人)。

2.2 周邊社區居民的森林資源依賴狀況

2.2.1 薪柴消耗。2014年人均消耗薪柴量為405.1 kg。不同社區用柴狀況呈顯著分化,受旅游紅利較小、經濟相對較弱的沙灣村薪柴消費量最大,人均達到916.5 kg/a,享受旅游業紅利較大、經濟相對富裕的群賢村薪柴消耗量最小,僅為166.4 kg/a(圖1)。數據顯示,有部分家庭已經不再消耗薪柴,完全用電,但是仍存在少部分從責任山及集體統管林中“取柴”的情況(分別占1.8%和2.6%)。

2.2.2 林業收入。周邊社區居民家庭收入結構中,與林業直接相關的收入相對較少。與林業直接相關的生計項目僅有3個,分別是家庭木材采伐收入、家庭林副產品采集收入和家庭經濟林產品收入。其中,家庭木材采伐收入占比最高,收入均值達到1 579.0元;而家庭林副產品和家庭經濟林產品的生計活動不僅開展的家庭戶數相對較少,戶均年收入也分別只有43.9和52.6元。但是,不同社區戶均木材采伐收入存在一定差異(P<0.001),受旅游紅利明顯的群賢村與射亭村在木材采伐收入中戶均金額相對較低(2014年戶均收入分別為61和326元),而較少享受旅游紅利的沙灣村和燕遠村,在因采伐木材而獲得較多收入(2014年戶均收入分別為5 526和3 625元)。

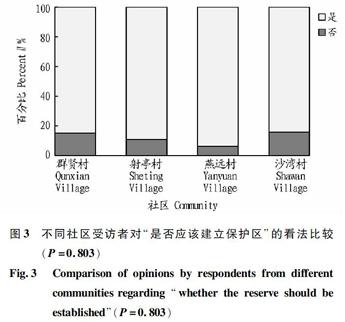

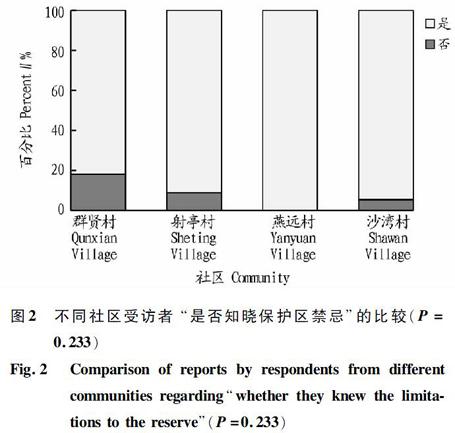

2.3 保護區周邊社區居民的保護意識 周邊社區居民具有較為強烈的保護意識,有90.4%的被調查者知曉“保護區禁忌”,87.7%的被調查者肯定了“應該建立保護區”的說法,且不同社區之間無明顯差異(圖2、3)。

認為保護區建立對家庭產生影響,排名第一的影響是“割竹打筍”(64.0%),排名第二的影響為“進山砍柴”(55.3%)。不論該社區是否享受旅游產業紅利,社區整體經濟狀況如何,都對割竹打筍有較高的生計訴求(圖4)。在被調查者中,出現了1例被調查者認為保護區的建立影響了其實踐開礦的想法,有7人表達了保護區建立限制了對資源的開發。

被調查者中,有22人(19.3%)反映和抱怨曾經遭遇過野豬、黑熊、牛羚等野生動物對農作物的危害。初步發現,在靠近保護區、海拔相對較高的村莊有更多反映和抱怨,而相對遠離保護區、海拔相對較低的村莊(如雅女湖周邊社區),抱怨相對較少。

3 結論與討論

該研究對四川瓦屋山自然保護區周邊社區森林資源依賴及居民保護意識進行了研究。研究發現,被調查的4個社區在人均薪柴消耗量上具有顯著差異。近年來,雖然保護區周邊大部分社區享受到移民補償政策優惠和不同程度的用電優惠;同時,隨著“電”的普及,以及群眾生活水平的提高,保護區周邊社區居民的能源消費結構發生較大變化。但是,受旅游紅利較小、經濟相對較弱的社區仍具有較大的薪柴消耗量。

在周邊社區居民家庭收入結構中,與林業直接相關的收入始終較少。由于當地社區林業較發達,產生了一些林業典型專合組進行木材采伐和加工。但是,不同社區之間的家庭木材采伐收入存在明顯差異,群賢村與射亭村依托森林公園發展“農家樂”接待等旅游生計產業,從而減少或放棄對木材采伐的需求。隨著區域經濟發展和產業結構改變,保護區周邊社區居民能夠降低對直接森林資源的需求[5]。

總體而言,瓦屋山保護區周邊村民有較為強烈的保護認識,表明保護區的環境保護宣傳教育狀況較好,對保護區良好管理有促進作用[4]。在居民家庭收入結構中,盡管與林業直接相關的收入較少,居民卻對因設立保護區而影響到“割竹”“打筍”最為在意,且不論社區是否享受旅游產業紅利,都對割竹打筍有較高的訴求。瓦屋山作為大熊貓的主要棲息地之一,竹類資源豐富,竹或竹筍常被作為旅游產業中的附屬產品經營。隨著旅游業發展和成熟,當地居民可能期望更多地打造竹或筍之類的附屬旅游產品,以提高經濟收入。這提示保護區周邊社區居民的割竹、打筍活動將會長期存在,且不會因經濟發展和產業結構轉變而消減,無疑影響大熊貓的棲息地保護。此外,在周邊社區居民中,仍存在潛在的覬覦保護區各類礦產資源的居民,需要引起重視。

在調查走訪過程中,發現部分村民尤其是較少享受旅游業紅利、遭受“人獸沖突”地區的村民,表達了對建立保護區的負面情緒,如“田里種點,全部都糟完;實在不行,也只能想點辦法打動物”。近年來,人獸沖突成為自然保護區周邊的一項重要問題,人獸沖突引發村民的不滿,或直接將不滿情緒遷怒于保護區與生態保護,對此也需要得到關注[10-11]。

針對研究發現的問題,筆者提出以下保護和管理建議:①加強宣傳工作,使社區居民理解和支持保護區的工作;②針對割竹和打筍引起的人為干擾,依據大熊貓分布區域,與社區共同協商,劃定打筍區域及時間,同時加強重點區域巡護,盡量減少打筍對大熊貓覓食及棲息地的影響;③對于較少享受旅游紅利、經濟較差的社區,通過進一步調整產業結構、改變耕作制度等方式,提高農民收入,以此合理引導、避免負向情緒轉化為破壞生態資源的負向行動[11-12]。

參考文獻

[1] 蔣志剛,馬克平.保護生物學的現狀、挑戰和對策[J].生物多樣性,2009,17(2):107-116.

[2] MCCUNE J L,VAN NATTO A,MACDOUGALL A S.The efficacy of protected areas and private land for plant conservation in a fragmented landscape[J].Landscape ecology,2017,32(4):871-882.

[3] 吳靈芝.四川馬邊大風頂國家級自然保護區周邊社區社會經濟調查研究[D].成都:四川大學,2007:1-61.

[4] 楊建美,ALLENDORF T,查國志,等.保護區周邊社區對保護區的認知研究:以高黎貢山國家級自然保護區為例[J].經濟問題研究,2011(5):44-47.

[5] 杜蓓蓓,冉江洪,李麗純.四川九頂山自然保護區周邊社區經濟及環境意識調查和建議[J].四川動物,2008,27(3):454-456.

[6] 王榮興,明旭,蔡金紅,等.屏邊大圍山國家級自然保護區社區居民環境保護意識調查[J].林業調查規劃,2011,36(2):77-84.

[7] 黃榮澄,劉香東,冉江洪,等.大熊貓主食竹八月竹筍期生長發育規律初步研究[J].四川大學學報(自然科學版),2011,48(2):469-473.

[8] 楊小農,朱磊,溫安祥,等.四川瓦屋山金色林鴝的巢址選擇和繁殖記錄[J].動物學雜志,2015,50(5):703-710.

[9] 蔣朝明,曾燏,王家才,等.四川瓦屋山自然保護區魚類資源現狀及保護對策[J].中國人口·資源與環境,2016,26(S1):414-416.

[10] TREVES A,KARANTH K U.Humancarnivore conflict and perspectives on carnivore management worldwide[J].Conservation biology,2003,17(6):1491-1499.

[11] XU Y,YANG B,DOU L.Local villagers′ perceptions of wolves in Jiuzhaigou County,western China[J].Peer J,2015,3:1-15.

[12] LIU F,MCSHEA W J,GARSHELIS D L,et al.Humanwildlife conflicts influence attitudes but not necessarily behaviors:Factors driving the poaching of bears in China[J].Biological conservation,2011,144(1):538-547.