滲透科學本質的生物學教學

——以“酶的作用機理”一節的教學設計為例

付 鑫 喬文軍

(1 北京市十一學校 北京 100039 2 北京教育科學研究院基礎教育教學研究中心 北京 100191)

1 指導思想

《普通高中生物學課程標準(2017年版)》(以下簡稱“新課程標準”)已經頒布,由此開啟了新一輪的基礎教育課程改革。 新課程標準明確提出“生物學課程既要讓學生獲得基礎的生物學知識,又要讓學生領悟生物學家在研究過程中所持有的觀點,以及解決問題的思路和方法”的課程性質。同時,新課程標準首次提出了“核心素養為宗旨”的基本理念。在新課程標準提出的背景下,如何在面臨新標準、 新評價方案的教學年級中體現與實行現有方案的“經驗教學”的區別,是任教于2017級高一年級教師的挑戰。

通過對新課程標準中“學科核心素養與課程目標”的分析,學生需要在新課程的教學實施過程中達成的不僅是應對高考的學科知識與能力,更是富有生物學思維的問題解決方法。 同時必須考慮到,在解決問題的過程中,學生需要有生物學領域中較高的視角,例如結構與功能觀、物質與能量觀等,甚至需要借助物理學、化學的知識與方法應對問題解決過程中遇到的各種狀況。 因此,自21世紀以來美國主流教育界所倡導的STEM 教育有必要在我國新課程方案實施中落地,且并不僅限于研究性學習和課外活動,是將滲透在高中課堂中的重要思想[1]。

5E 教學模式將一節課或一個單元分為參與(engagement)、探 究(exploration)、 解 釋(explanation)、拓展(elaboration)及評價(evaluation)5 個階段,這一模式可在一堂課上全部體現,也可分布在某一單元乃至一學期中持續體現。 該種教學模式遵循學生的認知規律,充分調動學生進行調查、實驗、解決問題等探究活動,主動進行科學概念的構建及錯誤概念的轉化。5E 教學模式自提出已經過30 余年的實踐,受到課程專家及一線教師的普遍認可,并成為美國生物科學課程研究所(Biological Sciences Curriculum Study, BSCS)倡導的制定教學計劃的主要模式。 利用5E 教學模式進行生物學課程的教學設計,能很好地踐行新課程改革的思想[2]。

2 教材分析

2.1 內容分析 酶是生物體內驅動各種化學反應的催化劑,是細胞代謝正常發生的前提條件。酶的教學內容是未來學習“細胞呼吸、光合作用”的重要前導知識,更回應了學習“組成細胞的化合物”中蛋白質相關內容,是學生學習模塊1“分子與細胞”建立結構與功能觀、物質與能量觀的重要節點。酶的催化功能可顯著提升化學反應速率,并將反應條件的要求極大降低。 上述催化的機制基于化學基本原理,在教學實踐中大多數教師往往對這一部分進行簡化,用“爬高峰”和“鉆山洞”比擬酶降低活化能的作用。然而,這種簡單的比喻無法讓學生在本節學科內容中樹立適宜的結構與功能觀、物質與能量觀。 因此,如果向學生深入淺出地展現生物化學中酶降低活化能的“過渡態”理論,同時展現科學家在酶學研究過程中真實的實驗設計,引導學生用生物學家的視角解決科學問題,從科學本質的角度理解生物學現象和原理,能夠實現新課程標準對培養核心素養的要求。

2.2 學習需要分析 本節教學設計的內容1 課時內完成,要求學生在已學習“組成細胞的化合物”相關內容的基礎上進一步學習。 學生在生活中對“酶”這一名詞耳熟能詳,必然會存在前科學概念。富有實踐意義的導入能探查學生已有概念,實現科學概念的轉化。本節內容相對抽象,但教學設計的特點是將抽象的內容具體化,用表征、引申等方式幫助學生構建科學概念。

2.3 關鍵術語 酶、過渡態、活化能、高效性、專一性。

2.4 重要概念

1)酶通過穩定反應物“過渡態”,降低了活化能,具有催化作用。

2)酶通過結合反應物“過渡態”,增加反應物有效濃度,體現出催化的高效性。

3)酶通過與反應物“過渡態”的空間契合,體現出催化的專一性。

3 教學目標

1)說出酶通過降低反應活化能而催化生化反應的機理。

2)說出酶體現催化過程中體現的高效性和專一性。

3)分析資料中給定的信息,探究酶催化反應的機制。

4)認同酶作為催化劑在物質代謝中體現核心地位的生命觀念。

5)體會利用新技術對假說進行論證的科學思維過程。

4 教學安排

1)授課對象:高一年級學生(包含選考與非選考生物學作為等級考試的學生)。

2)課時安排:1 課時。

3)教學策略:探究教學、實驗教學、5E 教學模式。

5 教學設計與過程

5.1 基于具體模型的探究(參與階段,engagement)

5.1.1 問題的提出 教師展示化工廠和根瘤菌2幅圖片,從一個化學反應N2+3H2→2NH3作為生物學課的導入。 教師指出氨的合成是人類生活生產中十分重要的化學反應,然而相同的反應在工業合成和生物固氮過程中所需要的條件千差萬別,而小小的根瘤菌之所以有如此大的本領歸因于神秘的“E 物質”的存在,從而引發學生的興趣。

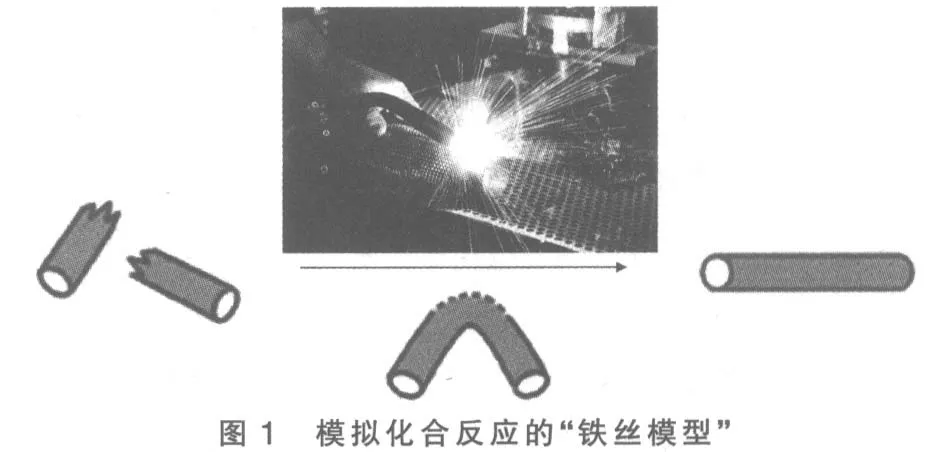

5.1.2 “酶”概念的引入 首先,用鐵絲的焊接類比一個化學上的合成反應(圖1),展示反應所需的如電光火石般的強烈條件。

類似地,一條粗鐵絲的斷開,如同一個化學分解反應,仍然需要一個適宜的條件(圖2)。 由此類比,教師通過提出一個問題串,引發學生思考,引出對反應物“過渡態”的理解。 基于類似的生活經驗,以及設計中比較易于理解的模型,學生對此問題起初并不難以回答。 教師需要引導學生從淺層次的感性認識,向“物質狀態與能量水平的關系”上進行思考,樹立物質與能量觀。 與此同時,提出類似于固氮菌中“E 物質”的“鐵絲E”在鐵絲斷開的過程中起到了加快變化過程的作用,引出學生對“E 物質”作用機理的探求。

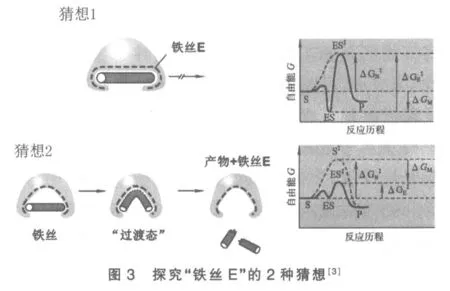

為探究“鐵絲E”的作用機理,建立在學生通過上述學習過程已經得到“物質狀態越穩定能量越低,反之亦然”結論的前提下,教師拋出2 種大膽的猜想(圖3)。

組織小組活動,對2 種猜想反應物、“過渡態”和生成物3 種物質狀態的能量水平進行分析,在討論中生成如圖3 右側的能量變化曲線,指出如同掰斷鐵絲所用的“勁兒”是圖中哪一能量變化過程(ΔGN),引出反應活化能的概念。 學生通過分析2 種猜想,比較2 種猜想中活化能的大小,能確定“鐵絲E”應該穩定“過渡態”而非鐵絲本身才能有效降低活化能,降低所用的“勁兒”,達到促進反應發生的目的。

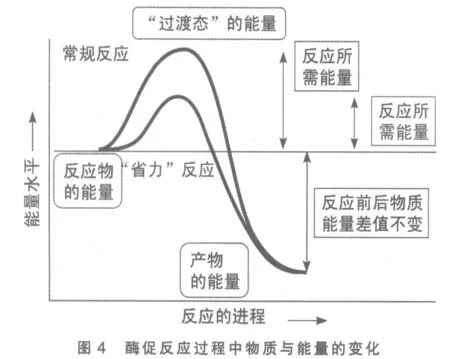

最后,通過總結“鐵絲模型”中模擬化學反應中物質狀態與能量水平變化的過程(圖4),指出生物化學反應中實現降低反應活化能神秘“E 物質”就是酶。 由此得到本節課第1 個重要概念:酶通過穩定反應物“過渡態”,降低了活化能,具有催化作用。

5.2 基于實驗操作的探究(探究階段,exploration)

5.2.1 酶作用的高效性 在提出“酶”概念的基礎上,教師帶領學生探究具體一個酶(過氧化氫酶)的作用。 基于現有人教版必修1 《分子與細胞》第5 章第1 節“降低反應活化能的酶”中比較過氧化氫在不同條件下的分解實例,組織學生進行小組實驗,記錄實驗現象。

1)在只加入過氧化氫溶液的試管中,學生觀察不到明顯的實驗現象。 教師引導學生從前一階段“物質狀態與能量水平關系”的結論中進行分析,發現過氧化氫難以自發分解的原因是因為存在一個能量水平較高的“過渡態”,需要較高活化能才能完成反應。就此,提問如何讓反應發生——提高反應物的能量水平,引出下一個實驗。

2)加熱加入過氧化氫的試管,學生能觀察到試管壁上有氣泡出現,但衛生香難以復燃。教師引導學生分析,這是由于加熱提高了反應物的能量水平,從而達到“過渡態”對應的能量從而引發反應,產生了少量氧氣。 這時,學生經過思考提出如果有物質能穩定“過渡態”,應該在沒有加熱的條件下,引發過氧化氫的分解,從而引出下一個實驗。

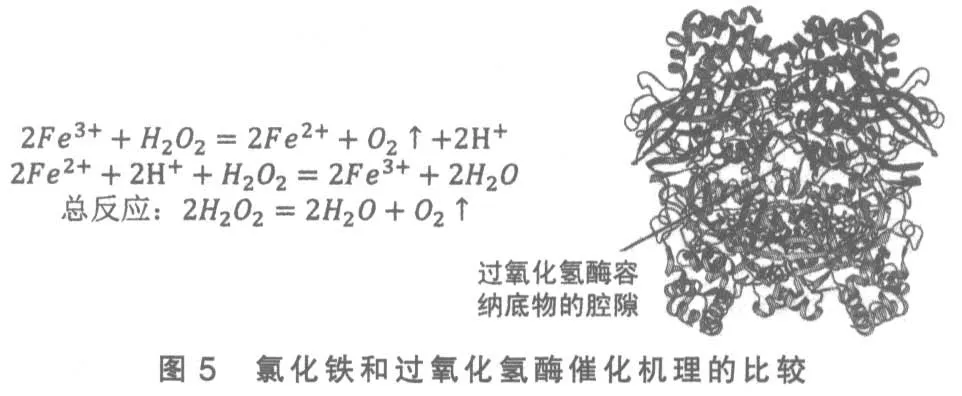

3)在加入過氧化氫的試管中加入3 滴氯化鐵溶液,學生能觀察到有些許氣泡出現,并使衛生香火星變大。在相同條件下,在加入過氧化氫的試管中加入3 滴肝臟研磨液,比較實驗現象,學生能觀察到有大量氣泡產生,并使衛生香猛烈復燃。教師展示氯化鐵和肝臟研磨液中過氧化氫酶催化過氧化氫分解的示意圖(圖5),提問2 種催化劑催化效果差異的原因。化學基礎較好的學生能發現,氯化鐵催化過氧化氫分解的機理是將反應分步進行,分步反應“過渡態”所需能量較低,從而實現降低活化能的效果。 但這一過程仍然依賴于整個反應體系中分子間的隨機碰撞。作為催化劑的過氧化氫酶,通過一個腔隙收集反應分子,結合之前的結論,這個腔隙不僅能穩定“過渡態”,還能制造一個“局部空間”增大過氧化氫的有效濃度。由此得到本節課第2 個重要概念:酶通過結合反應物“過渡態”,增加反應物有效濃度,體現出催化的高效性。

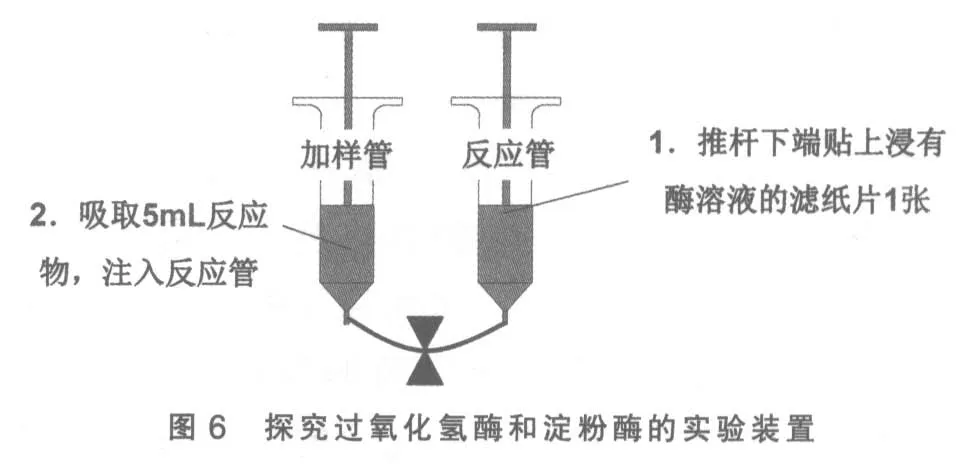

5.2.2 酶作用的專一性 在以上4 組實驗的基礎上,教師帶領學生開始對2 種酶(過氧化氫酶和淀粉酶)進行研究。 本實驗設計是在現有教材“探究淀粉酶對淀粉和蔗糖的水解”基礎上進行了改編,利用圖6 的實驗裝置,成為上節實驗的延續,探究過氧化氫酶和淀粉酶的作用。

教師引導學生利用現有實驗儀器,利用過氧化氫、淀粉溶液、過氧化氫酶、淀粉酶4 種實驗試劑探究酶作用的“門當戶對”。 學生對本設計改良的實驗興趣盎然,培養學生對新情境下的問題進行實驗設計的能力。

通過小組間的相互啟發,學生通過實驗發現只有反應物與酶一一對應時才會發生反應。在此基礎上,教師再次引導學生回顧上一節的實驗,分析過氧化氫酶的腔隙與反應物之間結合的條件,從而得出本節課的第3 個重要概念:酶通過與反應物“過渡態”的空間契合,體現催化的專一性。

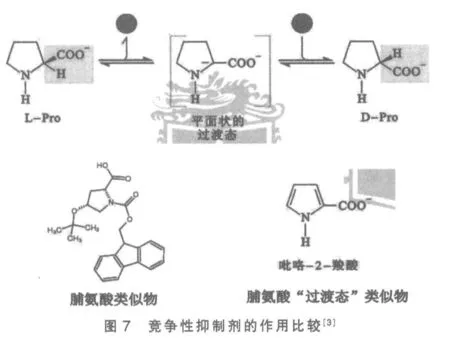

5.3 基于實驗結果的現象解釋(解釋與延伸階段,explanation and elaboration) 在得到本節課3 個重要結論的基礎上,教師提出一個更富有挑戰性的新問題。 該問題基于脯氨酸的異構化反應,已知脯氨酸類似物與脯氨酸“過渡態”類似物均能抑制上述反應發生,提問學生哪種抑制劑的效果更強(圖7)。

隨著這一新情境的出現,學生需要縱觀本節課的3 個重要概念,并緊扣“過渡態”這一線索進行思考。抑制劑發揮作用的原因是因為其結構與酶空間結構中的腔隙契合,實現與反應物、“過渡態”分子進行競爭,抑制了化學反應。 而正是由于酶的催化機理是穩定“過渡態”,“過渡態”與酶的結合能力強于反應物與酶的結合能力,因此上述2 種抑制劑中“過渡態”類似物具有更強的抑制效果。

這一情境的設置幫助學生回顧整節課的重要概念,引發學生的課堂內容核心的回顧,并用已學知識靈活地解釋現象,對學生的認知能力、遷移能力有較高的要求,更是對學生是否理解科學本質的重要檢驗。

5.4 應用概念解決實際問題(評價階段,evaluation)

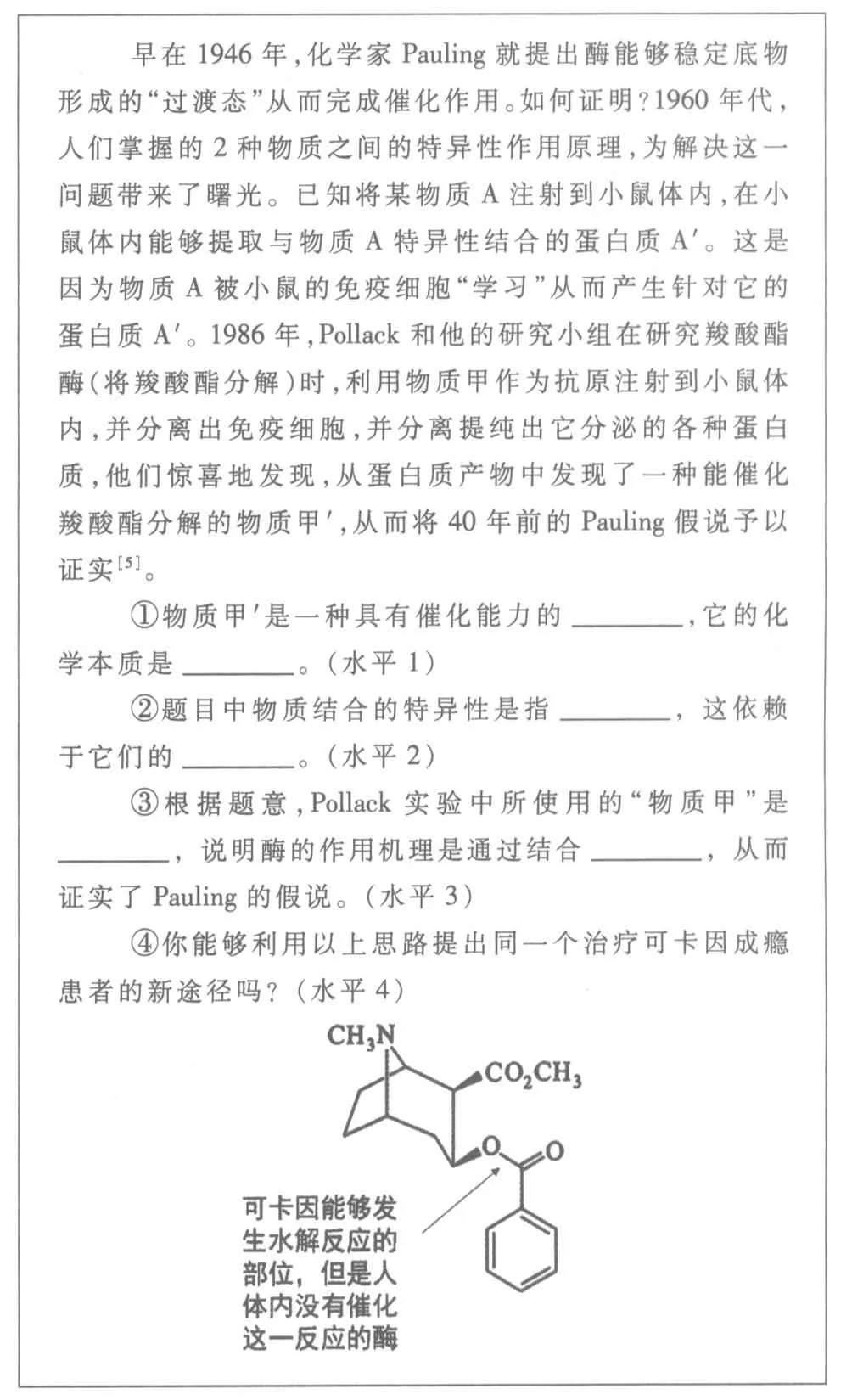

作為本節課的收尾,教師利用一則科學史材料,從Pollack 提出酶催化反應的“過渡態”假說進行證實的實驗出發,引導學生回答問題。本設計中問題的設置參考了新課程標準中對學業水平的4級標準進行的,充分體現新評價方案的特點。

作為評價題目,本題具有大量的新信息,同時包含生物學科中多個主題,對學生的分析能力和綜合運用能力有很高的要求。 雖然學生暫且沒有掌握“抗原-抗體反應”的基礎知識,但通過深入淺出的題目敘述,他們能尋找到題目信息中的邏輯關系。 4 個小問題所要求的學業能力水平層層遞進,能對不同層次的學生進行診斷。 同時,第4問中情境的設置貼近學生的生活,對健康生活進行宣揚,學生通過所學知識對社會問題進行解決,凸顯了新課程標準中“社會責任”這一核心素養的落地。

6 教學反思

本節課具有較強的思維含量,通過基于材料的探究、基于實驗的探究等多種探究方式,對學生的科學思維能力進行訓練,通過層層深入的情境設置帶領學生深入教學內容的科學本質。 由于課堂容量很大,對教師和學生都提出了挑戰。但是在實踐中,學生樂于接受這些挑戰,只有符合學生認知水平而又富有挑戰的學習任務才能引發學生的學習興趣,在學習中挑戰自我、超越自我。 在不同的學校進行本節課的教學實踐證明,不同層次的學生能達成的水平并不一致,這也恰恰符合新課程標準對學生的評價要求。 教師可根據本校學生的實際情況對教學內容進行刪減、重構,以適合學生的學習。