大理廣播電視親歷記

廣播電視的誕生,讓千里眼、順風耳的古老傳說變成了現實;

廣播電視的發展,使人們的精神和物質生活發生了深刻變化。

回顧那一段段崢嶸歲月,內心無不充滿著幾多感慨喟嘆;

拾取那一樁樁難忘記憶,人生無不蘊藏著幾許蕩氣回腸。

大辦農村廣播網

20世紀60年代,偉大領袖毛主席發出了“努力辦好廣播,為全中國人民和全世界人民服務”的偉大號召。1969年,云南省召開了廣播工作會議,發出“發動群眾,自力更生,迅速恢復、普及農村廣播網”的指示。為落實會議精神,我從大理州水工隊抽調到當時剛成立的大理州革命委員會政工宣傳組下設的廣播辦公室,負責全州廣播恢復、興建的任務,從此揭開了我州廣播電視事業的新序幕。

當時的廣播辦公室只有我一人,在革委會領導的重視和指導下,我首先深入到各個縣,調查了解各縣廣播站的情況,并幫助他們落實站址,購置收擴音機、話筒、唱機、高音喇叭等設備,選拔播音員及廣播技術人員。在半年的時間里,在各縣革委會的重視、支持下,全州12個縣都恢復了正常播音,讓高音喇叭的聲音傳遍整個縣城。

緊接著就開展了普及農村廣播網的工作,由大理州郵電局抽調來李懷高、陳炫章兩位同志,我們三人組建了大理州廣播管理站。這時我們深入到農村、山區,廣泛發動群眾,自力更生,發揚艱苦奮斗精神,立桿架線,安裝廣播喇叭,讓每家每戶都能聽到廣播。

有一天我到祥云普溯貧困山區的一戶農家安裝喇叭,這家的主人死活不愿安裝。我感到十分納悶,再三詢問后才得知,他們內心其實是十分想聽廣播的,就是拿不出兩元錢來付喇叭費。主人說,他們家窮得只能吃洋芋、苞谷,連買鹽巴的錢都沒有,哪里有錢來付喇叭費?我環顧他家的環境,只有一只火塘,一張床,家具也十分簡陋,就替他們支付了喇叭款。像這樣的家庭碰到了四五家,我都從當年每月35元的微薄工資中拿出一部分幫助他們安裝了喇叭。因為當時辦農村廣播,電桿、電線都由公家負責,入戶小喇叭得由各戶負擔,家境好的,不僅有喇叭,而且還配備了一個小木盒;家境貧困的連喇叭費都難以支付,但為了讓他們也能聽廣播,我們都想方設法地幫助他們解決困難。經過艱辛的努力,晨踏朝霞,晚披夕暉,我們的足跡踏遍全州大地,大理下兌、洱源鄧川、祥云普溯,留下了我們的身影;云龍天登、巍山大倉、賓川州城,灑下了我們的汗滴。云龍天登率先在全州實現村村通廣播。

一條條銀線跨千山、越萬水,通往各個村莊,一只只小喇叭掛在社員家中,體型雖小,聲音卻高亢響亮。村民們通過廣播不僅能掌握天氣預報,學到各種科技知識,還能了解同家大事,學習黨的方針政策。當大理七里橋公社建起廣播站時,我為此寫了一首大本曲:“銀蒼玉洱美如畫,條條銀線連萬家,戶戶安上小喇叭,心中樂開花。重大新聞牢記下,科學種田要靠它,革命生產兩手抓,永遠聽黨話!”全民20段的大本曲,請白族老藝人在廣播里彈唱,深受群眾歡迎。

當時我們采取交流電與直流電相結合、大網與小網相結合、專線傳輸與其他傳輸方式相結合、木桿與水泥桿相結合、高音喇叭與入戶小喇叭相結合的五種方式,使全州農村有線廣播網得到迅猛發展。經過兩年多的努力,全州已擁有收音機690臺,總功率達67.84千瓦,小片廣播網點2057個,廣播人戶喇叭5.13萬只,廣播專線476.19公里,形成了村村通廣播、戶戶入喇叭的喜人情景。

籌建大理三電廠

要發展廣播事業,當時碰到的困難是三缺:一缺資金,二缺設備,三缺人才。資金方面,采取三級(州、縣、鄉)各調撥一點。而為解決設備和人才困難,貫徹全省廣電T作會議精神,大理州要成立一個“三電廠”(即廣播、電影、電視),當時的革委會生產組領導把我叫去,請我推薦人員,負責籌備工作。

于是我經過深入的調查,廣泛聽取意見,提出了一個初步名單。這些同志年紀輕、思想好、有特長,如無線電迷王鑫、電鍍行家楊慶龍、繞變壓器能手孫鳳珍等。這份十幾個人的名單得到了領導的認可,并得到了各單位的大力支持,很快就辦理了借調手續。

1971年3月,我帶領著這十幾個人到昆明無線電廠學習制造收擴音機技術。這些同志分別到各個車間,虛心向師傅們求教,刻苦學習,掌握了各門技術。經過兩個月的學習后,回到下關,借用了小禮堂作為廠房,開始生產收擴音機。經過1個多月的攻堅克難,終于生產出第一臺50瓦的收擴音機,經各項指標測試,都已達標,緊接著進行小批量生產,緩解了器材緊缺的矛盾。

接下來研制成功了“四速唱機”,即用四種速度來播放唱片的機器。這唱機一橫空出世,就受到廣大群眾的歡迎,出現一機難求的場景。要想買到這種唱機還得走點后門,有的人還把它作為結婚的嫁妝,從此“三電廠”名聲大振。

除機器設備外,大量需要的是喇叭。于是我帶上兩人到蘇州學習制作舌簧喇叭技術,回來后自己燒制磁鐵,制作舌簧喇叭。由于磁鐵費T費料,工藝復雜,我們又決定研制陶瓷喇叭。于是我們深入到鄧川瓷廠,與工人師傅們反復研究,多次試驗,經過十多天的努力,終于成功掌握了生產陶瓷片的技術,生產了數萬片。

緊接著,我們在洱源縣舉辦了陶瓷喇叭制作培訓班,采取邊學習、邊生產的方式,生產出5萬多支陶瓷喇叭送往各縣,為普及農村廣播網提供了充足的設施。

者摩山上看電視

1976年是一個令人悲痛的年份。這一年周總理、朱老總、毛主席相繼逝世,尤其是毛主席的逝世令人悲痛欲絕。大家都想瞻仰毛主席的遺容,只可惜當時大理還沒有電視。

這時我與市廣播站商量,能否選一個制高點,架天線,安機器,接收電視信號。于是我們選擇在通往巍山路口的海拔在3100米的者摩山,在山上搭起帳篷、架起天線,接收從昆明梁王山發來的電視信號,用100瓦電視接收機轉發到電視機上。經過三個晚上的接收、測試,終于收到了北京電視臺的節目,大家情不自禁地大聲高呼。

就在九月中旬的那幾個難忘之夜,川流不息的人流從下關、巍山兩個方向涌來,大家步行十多公里的山路奔向者摩山上。只見山道上,密林中,點點手電筒的亮光,如流星在山間飛舞,荒蕪的者摩山從來沒有這樣熱鬧過。爬到山頂的人們立即涌進一個簡易的大帳篷內,匯聚在兩臺黑白電視機前,懷著虔誠、緬懷的心情,瞻仰毛主席的遺容,觀看全國人民吊唁主席的新聞。

在那幾個不眠之夜,我們每晚都要接待從下關和巍山方向趕來的成百上千的熱心觀眾。因帳篷太小,就干脆把電視機抬出來,放在顯眼的位置,讓觀眾看得更清楚。山風猛烈侵襲,群眾卻沒有感到絲毫寒意;天黑山高路遠,未曾擋住大家對偉人的懷念之情。我將這一動人場景寫成了一篇紀實散文《永恒的遺容》,后來發表在1993年12月23日的《大理報》上。

1977年,在州市黨委政府的支持下,建起了一座50瓦的電視差轉臺,接收梁王山2頻道信號,用5頻道轉播,購置了一套面積為30平方米的活動木板房,成為我州的第一座電視差轉臺。

當時大理地區還沒有電視,于是我從昆明購買了一部由云南無線電廠生產的“山茶”牌電視機,放到老地委會院子中。每天晚上,許多觀眾都圍著電視觀看節目,但是信號不穩定,有時“雪花飄”,有時“水波蕩”,有時出現“馬賽克”,盡管如此,觀眾們仍耐心地將電視節目看完才依依不舍地離去,我們這才將電視機抬回屋內。

建立蒼山電視臺

為了使滇西各族群眾早口看上電視,1975年初,中央和云南省廣播電視局決定,在大理蒼山建一座高山電視轉播臺。當時我30歲,正是風華正茂的年歲,擔負起了參與選址、建臺的光榮使命。

1975年5月3日,我們組建了一支由廣電、電力勘測、地質、公安、衛生等部門抽調的10多人小分隊,并請了20多個民工,肩背發電機、電視機、測量儀、帳篷和干糧,凌晨5時從縣招待所出發,穿樹林、攀懸崖、跨深澗,下午1點到達海拔4000多米的蒼山頂,隨即開展收測電視信號的活動。經3個多小時的多點收測,終于收到了從昆明梁王山發出的電視信號,且場強達57比特,達到了建臺的技術標準。

蒼山19個山峰,到底在哪個峰建臺呢?接下來我們先后攀登了中和峰、小岑峰、玉局峰、馬龍峰、五臺峰、三陽峰等8個山峰,進行詳細考察和科學比對,最后確定將中和峰和小岑峰之間的4092高地作為臺址,上報上級廣電部門。1976年,經國家廣電部和省廣電局正式批準,同意建立大理蒼山電視轉播臺,對外稱“761 工程”。

在州委組織部、宣傳部的重視下,由團州委抽調了李枝先、部隊轉業的劉文豹、省廣播電視局計財處的陳應輝及由州委宣傳部指派的我,四人組成了電視差轉臺籌備領導組。同時抽調了以楊慎為首的年紀輕、身體壯、有吃苦精神和事業心的10多位同志,開始了蒼山電視臺的籌建T作。

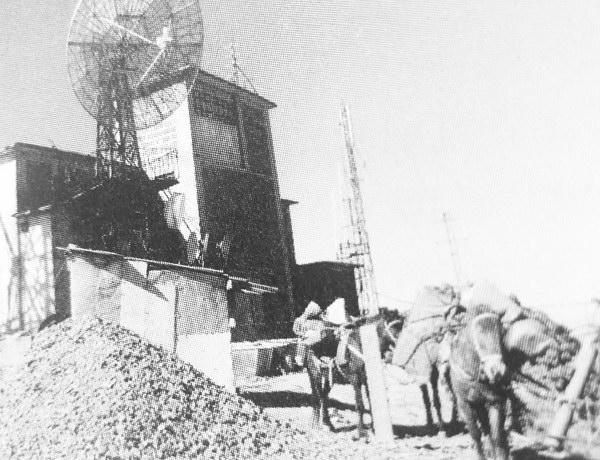

要建電視臺,首先要解決的是電源問題,此項工程由大理州電力局工程隊承擔。1978年3月開始架設高壓輸電線,我們組織了100多個民工,先后將每根重達500多斤、長9—12米的100多根電桿準備就位,每人扛3—5圈70平方毫米的鋼絞線,50多人排成長龍沿著桿位前行,技術人員爬上高桿進行架線。建設者們迎狂風、頂烈日、戰嚴寒,歷時一年零四個月的艱苦工作,終于架通了全長9.7公里的10千伏高壓輸電線,于1979年6月30日正式通電。這條閃光的琴弦飛越崇山峻嶺,給占老的蒼山帶來現代化的光明。

建臺所需的鋼筋、水泥、設備、器材均靠人背馬馱運到山頂。為減少運輸壓力,我們組織了5個鄉鎮的300多個民工,從海拔2900米處修筑了一條簡易公路,延伸至海拔3200米處。在地形復雜,溶洞多,山勢陡峭,施工面狹小的地區展開筑路T程,經過一年多的艱苦努力,終于在1983年修通了全長22.5公里的公路。在修筑公路的過程中,有一民工因意外而付出了年輕的生命,此路雖短,卻是以血汗、生命修成的。

在山頂建機房,不知要比在平地蓋高樓大廈困難多少倍,但建設者們克服了干難萬險,終于在1981年10月建成了發射機房、抽水機房、蓄水池、電纜溝及防雷電網等附屬工程。

天線隊的師傅們迎狂風、頂烈日、戰冰雪,搶時間、爭速度,高標準、嚴要求,立起了一座高30米的九層蝙蝠翼鋼管直立天線鐵路,這座巍峨的鐵路承受著風霜雨雪的侵蝕,傲視風景如畫的蒼洱風光,傳送絢麗多姿的電視節目。

工程技術人員經過21天的晝夜奮戰,終于將10干瓦電視發射機安裝調試成功,1981年12月24日開始發射轉播,經技術測定,播出信號圖像穩定、色彩絢麗、伴音清晰。這讓云南西部的大理、楚雄、保山、麗江、迪慶、怒江、臨滄、德宏等8個地州收看到了電視,覆蓋面積約20萬平方公里,使800多萬各民族同胞收看到了電視節日。

蒼山電視臺是我國目前海拔最高、工作環境最為艱苦的高山電視轉播臺。為解決工作人員常年在惡劣環境下在山頂值班的問題,1983年安裝了Vd-79遠程遙控設備,利用“遙控、遙測、遙信、遙調”的計算機遠程控制的方式,實現了全國首家高山臺站的無人值守。

籌建大理電視臺

為落實“中央、省、地(州)、縣四級辦廣播,四級辦電視,四級混合覆蓋”的方針,貫徹《民族地區自治法》第38條“民族白治地方的機關白主地發展具有民族形式和民族特點的文學、藝術、新聞、出版、廣播電視等民族文化事業”之規定,1984年州廣播電視局領導指定我向上級有關部門寫大理電視臺成立的專題報告,我從建臺的重要性、必要性和可行性三方面作了詳細闡述。7月份上報,同年12月26口,國家廣播電視部就正式下文,批準建立大理電視臺,使用4頻道,發射功率為1千瓦,成為云南省最早批準成立的地(州)一級、能白辦節日的電視臺之一。

建臺初期,州局從各單位抽調了8位同志開展籌備工作,暫借用市廣播站地點辦公。臺址選擇在洱海公園團山西側,1985年6月5日動工,經過4個多月的緊張施工,一座建筑面積160.45平方米的園林式小樓的發射機房建成,僅用資金4萬多元。

由于海拔低,覆蓋面窄,1985年,州政府撥款45萬元在海拔2035米的團山西部高地重建了一座發射機房和74米高的正規發射鐵塔,安裝了4頻道蝙蝠翼發射天線和9頻道偶極子發射天線各一副,4頻道轉播中央電視臺一套和大理臺白辦節目,9頻道轉中央電視臺二套節日。同時安裝了6米高的衛星電視地面站一座,形成了一個較為完善的接收和發射系統,讓全州人民都能看到大理臺的電視節日。

在建臺的整個過程中,得到州委、州人民政府的全力支持,許多機關及企事業單位給予了大力援助,同時還受到了工人、農民、部隊、干部和學生的幫助,使建臺T作順利開展。

1985年10月1日,大理臺開始試播,因為當時攝像、編輯、制作設備十分簡陋,故以轉播中央臺電視節目為主,大理臺白辦節日不定期播出。當時我通過各種關系,費了九牛二虎之力從省廣電局搞到一臺單管攝像機,該機攝像、錄像和電源是分離的,需要三個人出動互相配合。當時正值泰國王姐訪問大理,需要宣傳報道。那一天她到德化碑朝拜。當時德化碑屹立在荒野之中,周圍土堆、荒草叢生。我扛著攝像機緊跟泰王姐,誰知后面背電池的同志被土堆絆倒,電源線脫落,幸好保安立即扶起該同志。他跑步追上,很快將電源接上,才拍下那珍貴的鏡頭。這一行動在貴賓眼中顯得很尷尬,但新聞在電視上播出后,很受觀眾歡迎。

州政府對發展電視十分重視和關心,加大投入,先后購買了攝像機5臺,錄像機2臺,彩色監視器4臺,編輯機3臺,特技機、調音臺、字幕機各1臺。

1986年11月19口,大理臺正式開播,當晚播出了由我編撰、云南臺譚樂水拍攝的電視專題片《蒼洱熒屏添新姿》,全面、生動地反映了建臺的艱辛和電視臺的發展遠景,這也是大理臺的第一部電視專題片。在開播的當晚,我們派出了部分同志,分別到有關單位,幫助調試頻道,以便接收大理臺的節目。當大家看到清晰的圖像,聽到動聽的聲音后,給予了高度的評價和贊賞。

緊接著在大理市工人禮堂舉行了大理電視臺開播典禮,在時任州委副書記楊俊生的介紹下,大理電視臺黨支部書記、代理臺長楊正光到任,州市領導及工人、農民和駐軍代表表示熱烈祝賀,為大理白族自治州成立30周年獻上了一份厚禮。

與此同時,在下關興盛路建蓋了建筑面積971.41平方米的四層綜合樓,作為電視臺的辦公和住宿用房。

建臺初期僅靠兩部單管攝像機、一臺M3攝像機和一條編輯線白辦節目。節目編好后,要用專人送到團山發射機房,節目每周播出兩晚,每次5~10分鐘,其余時問全部轉播中央臺一、二套節目。

經過30多年的努力,如今電視臺已擁有攝像機60多臺,編輯線30多條,從業人員100多人,每天播出20分鐘的《大理新聞》和10多個專欄、專題節目。

在電視臺成立15周年時,我曾撰寫過電視專題《白州熒屏顯風流》。我很榮幸地被電視臺聘為專家、評委,每個月對電視臺播出的新聞及各類專欄節目進行全面評審并量化打分,評出各種級別,進行分層次獎勵,從而提高電視節目的質量。由于評審認真,問題抓得準,整改措施明確,節日質量得到不斷提高,為觀眾奉獻出了許多優秀作品,獲得了全國和全省的多項獎勵。

為建州臺鼓與呼

作為具有悠久歷史、燦爛文化的中國唯一的白族自治州,大理長期以來都沒有自己的廣播電臺,而云南省的其他7個自治州都相繼建立了州電臺,這不得不說是一種遺憾。

在我當選為大理州第九屆政協委員的三年時間里,努力參政}義政,積極建言獻策,多次撰寫提案。由我撰寫的《盡快建立大理白族自治州人民廣播電臺》的提案,引起了有關領導的重視。

在隨后的日子里,我對建州電臺四處奔走,不斷鼓與呼,還曾到省內建臺的怒江、楚雄、紅河等州參觀、學習、考察,回來后向州領導和相關部門匯報。功夫不負有心人,在州黨委、政府的重視和有關部門的大力支持下,歷經20多年的爭取、籌備,大理白族自治州人民廣播電臺終于在2008年1月1口正式成立開播。在開幕儀式結束后,電臺記者第一個現場采訪了我,我萬分激動地講述了老一代廣電工作者的心聲與囑托。

創辦周報傾心血

廣播電視報是當年人們收聽廣播、收看電視的指南。1995年在云南省廣電廳和云南廣播電視報社的大力支持下,我們創辦了《云南廣播電視報·大理版》,由我擔任執行副總編兼責任編輯。總編室只有楊素娟和我兩個人,既要負責全州廣播電視宣傳業務,又要承擔報紙的編輯、發行任務,真是忙得不亦樂乎。

雖然是張小報,但“麻雀雖小,五臟俱全”,一張周刊小報同樣需要一張大報的工作流程。首先要確定策劃每期報紙的宣傳報道重點,然后是組稿、改稿、編稿、排版、校對,最后送印刷廠印刷。當年不能從電腦傳稿,我只好騎著自己的一輛“飛鴿牌”自行車,一次次往返于單位和電子印刷廠(天龍印務的前身)之間。

為辦好、辦活這張報紙,我制定了一個叫“12345”的標準,即每期報紙有1篇評論(《視聽評談》),2幅照片(一幅影視劇照,一幅藝術照),3條消息(《聲屏短波》報道發生在我州廣電戰線上的新聞),4套節目(預告市人民廣播電臺、大理電視臺和州、市有線電視臺的一周節目),5條廣告(大小規格不計,公益和商業共享)。此外還開辟了《一周要聞》《影視天地》《知識廣角》《生活之友》《導游大理》等欄目,文章短小精悍,內容豐富多彩,版面生動活潑,讓讀者愛不釋手。

同時,我們還團結、凝聚了州內一批寫作愛好者,培養了一批通訊員,壯大了宣傳隊伍,每年舉行一次通訊員會議,總結工作,傾聽對辦好報紙的意見和建議,并組織評獎,對優秀的稿子進行表彰。

這份周報是一份白辦發行的報紙,讀者都是自愿出錢購買的。報紙星期五晚上印刷,第二天我就組織人員分發到各縣,并送到下關各報刊亭,不到兩小時就銷售一空,深受讀者、受眾的喜愛。雖然工作十分繁忙,但每期3萬份的報紙送到讀者手中,心里好像喝上蜜糖一樣甜蜜滋潤。

影視名人采訪記

大理悠久的歷史、燦爛的文化和多姿多彩的民族風情,吸引了眾多的海內外影視劇組來這里拍攝電影、電視劇。在那些難忘的歲月里,我有幸接觸和采訪了一些影視文化名人。有臺灣著名言情作家瓊瑤,香港著名武俠作家金庸,歌唱家胡松華,舞蹈家楊麗萍,毛主席專職攝影師呂厚民,導演黃建中,央視播音員羅京,主持人曹穎、劉儀偉,電影《五朵金花》的演員莫梓江、王蘇婭、譚堯中、孫靜貞等人。

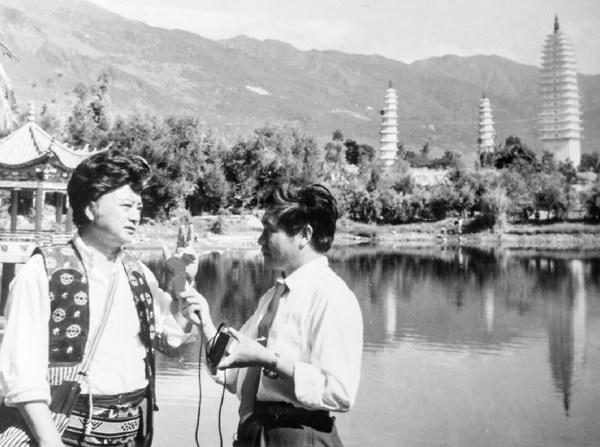

1992年5月,著名歌唱家胡松華到大理拍攝大型音樂藝術片《長歌萬里行》時,我全程陪同。當年他雖已61歲,但仍身體壯實,體魄魁偉,神情飽滿。在蒼山下、洱海邊、蝴蝶泉畔留下了他專門創作的《大理風情多美好》《蒼山洱海情無限》兩首對大理飽含深情厚誼的贊歌。我將采訪他的報道寫成《長歌萬里寄深情》,上海《文匯報》等多家媒體紛紛作了報道。

1998年大理三月街民族節期間,著名作家金庸先生應州市領導的盛情邀請到大理,當時的大理州州長李映德、大理市市長趙濟舟向他贈送了一把純金打制的大理州州市金鑰匙,并授予他“大理市榮譽市民”稱號。

金庸先生在大理五天的時間里,我全程進行采訪報道,拍攝下了他在大理的所有活動:在崇圣寺與李映德州長栽下松柏樹,提筆寫下“天龍寺”三個字,在劍川石寶山留下“南天瑰寶”的墨跡。在采訪中,他談到創作《天龍八部》《射雕英雄傳》這些小說時,他未曾到過大理。僅僅通過查閱大量資料,他就對鼎盛時期大理國的歷史、宗教、風俗十分了解,甚至能說出大理國有哪幾代國王出家,誰是禪位后為僧,誰是被廢后為僧。他在書中對“點蒼山”“無量山”的一山一水、一草一木的描寫都與現實有驚人的相似。

在他要離開大理的頭天下午,他突然提出要到瑞鶴藥業公司參觀,事先的行程中并未安排此項內容,在場的領導都有些納悶。原來金庸先生因長期伏案寫作,肝陽上亢,引發眼睛紅腫、辣痛,長期服用該公司生產的熊膽粉、珍熊膽丸,這些藥治好了他的病痛。那一天,這家公司的董事長在毫無準備的情況下,熱情地接待了他。他主動提出要為公司書寫廠名,當時紙筆都沒有,他回到賓館后,揮毫潑墨,為該公司題名“云南大理瑞鶴藥業有限公司”,字跡飄逸灑脫。

1990年,云南電視臺到大理拍攝電視劇《五朵金花的兒女們》時,特別邀請了當年在《五朵金花》中扮演阿鵬的莫梓江、扮演煉鐵金花的王蘇婭、扮演積肥金花的孫靜貞、扮演畜牧金花的譚堯中到大理參演電視劇。在整個拍攝期問,我與州電影公司的經理張懷義、攝像師羅之芳一直跟隨劇組,與他們朝夕相處。他們同憶起1959年到大理拍《五朵金花》的動人場景,談到拍攝結束后經過31年又來到大理的激動心情,對大理一直懷有深深的眷念之情,對大理的發展與變化感到由衷的高興。他們在拍攝結束后也走上了不同的道路,有的擔任電影局長,有的成為導演,有的塑造了多個銀幕形象……但對大理始終不忘初心,身懷感恩。拍攝之余,他們還到崇圣寺三塔、州博物館、杜文秀元帥府等地參觀,參加了觀音塘廟會。在“三道茶”晚會上,我州藝術家施珍華還邊彈三弦邊唱道:“姐金花,妹金花,相攙相扶回老家;歡天喜地笑聲朗,合不攏嘴巴。眨眼又過三十年,姑娘變成老大媽;新一發金花開滿地,看誰來采她?”新老金花、大小阿鵬在用心地塑造著各自的藝術形象,表達出新時期白族人民的理想、信念和追求。

這些動人的場景都出現在了由我編撰、羅之芳拍攝的電視專題片《阿鵬金花故鄉行》中,在云南臺、大理臺多次播出。

擴大外宣赴美學

從20世紀80年代開始,我負責全州廣播電視的對外宣傳工作,先后接待了來自英國、法國、日本等國和香港、澳門、臺灣地區的電視攝制單位,拍攝宣傳大理的電視節目。尤其是在2000年6月,日本NHK到大理進行《云南之春》的現場直播。在~個星期的時問里,我全程陪同,有時還穿插做主持人介紹大理風情。該節目反響良好,被云南省廣播電視局、云南省旅游局授予一等獎。

與此同時,我參與編撰的反映大理民俗文化、風土人情的電視專題片,有8部先后在美國斯科拉電視臺播出,有的電視片也曾在日本、新加坡、香港和臺灣等地播出,讓世界上更多的人了解大理,喜愛大理。

2000年7月11日至29日,我應邀參加了中國廣播電視考察團,赴美國訪問。這一期問,我們拜會了喬治亞州政府電影、電視局,訪問了著名的CN國際新聞有線電視網,參觀了《美國之音》的錄制,并與中文部主任陳光先生進行座談交流,參觀了世界著名的硅谷,并到好萊塢親身體驗電影拍攝,同時還走訪了幾家夫妻、兄弟、朋友組成的私人電視制作公司。

美國的廣播電視除《美國之音》由美國國會每年撥款2.7億美元外,全部廣電機構都是私營的,大的擁有幾千人,小的只有4~5人。這些電視機構管理有序,人員素質高、好學向上、刻苦拼搏。他們制作出的節目和廣告都很精彩,有吸引力,得到商家的青睞,銷路很好,效益可觀。

雖然美國和中國的新聞價值觀不同,但他們對廣播、電視、電影的那種執著追求、迅捷反應以及精益求精、競爭向上的精神,都深深感染著我們。他們在用人上不分國籍,不論皮膚,也不管語種,不問學歷,只要善于學習,刻苦鉆研,有一技之長,都能被任用,干出一番事業來,這些都是值得我們借鑒和學習的。

培訓人才譜華章

隨著大理州廣播電視事業的發展,對廣電新聞人才的需求量也越來越大,對他們的要求也越來越高。在這樣的趨勢下,1986年,大理州開辦了全州廣播電視培訓班。這一個培訓班共有30多位學員,來自全州各縣市,而我也非常榮幸地擔任了首任培訓班的班主任。學員們在培訓班上接受了無線電、收音機、擴音機、電視機、新聞寫作的系統學習,通過了一年半的刻苦學習,大家都收獲頗豐。畢業后,這些人成了各縣廣播電視局的骨干,在各自的崗位上,為廣電事業發揮著光和熱。

此外,各縣的縣委宣傳部和廣電局也經常聯合舉辦各類新聞培訓班,邀請了在新聞崗位上有著豐富經驗的新聞人進行講課。我作為經常被邀請的新聞人之一,既感到非常榮幸,也深感責任重大。這些培訓班吸引了各縣許多熱愛新聞的年輕人,聽課人員累計達5300多人次。我深知自己雖然在新聞領域取得過一定成績,但也有義務和責任將白己的經驗傳授給后輩。所以我不僅積極參與各種新聞培訓班,為年輕人講解自己掌握的知識和在實踐中的體會,我還將白己畢生為大理廣播事業灑下的心血匯集為《情灑聲屏》一書,借此將自己對新聞共作的理解和感悟傳遞給更多有志于此的年輕人。

努力創新、不斷進取是新聞從業者必備的品質。州委宣傳部為給領導提供媒體動態,不斷提高播出質量,邀請我擔任“閱評員”一職,對《大理日報》、大理電視臺、州人民廣播電臺的文章和節日進行評審,每月都寫出 1—2篇評審文章,8年時間里先后共撰寫了105篇文章,刊登在《新聞閱評簡報》上。我從輿論導向、寫作方法、采編角度、編輯方式、播出效果等多角度對文章和節目進行評述。這種方式不僅讓領導掌握新聞媒體動態,而且有效地提高了新聞和節目質量,也使得廣電新聞人不斷提高對自身的要求,創作出更多讓讀者和聽眾喜聞樂見的佳作。

高校也是培養廣電新聞人才的搖籃,未來的新聞從業者大都從這里走出來。大理大學作為大理州規模最大的一所綜合性大學,其文學院也開設了新聞系,為滇西地區培養了很多新聞人才。我曾經被大理大學邀請向同學們教授新聞采訪與寫作課程,用自己從事廣電新聞50多年的親身經歷進行聲情并茂的講述,受到同學們的熱情歡迎。

我想在最后用一段話總結我對廣播電視事業的熱愛和回憶:“古稀年,志彌堅;愛廣電,聲屏戀;傾心血,撰精篇。文中精,讀者鑒;憶往昔,勤奉獻;夕陽美,樂平生!”希望以此與熱愛新聞的諸君共勉。

編輯手記:

當我們能夠安心地在收音機旁收聽悅耳動人的廣播,或是坐在電視機前收看異彩紛呈的電視節目時,是否思考過這個問題:這些節目是如何傳遞到我們身邊的?我想大多數人都會忽略這個問題。我們能夠接收到各種媒體的信息,得益于廣播電視的建設與發展,而我們所享受到的這些成果都離不開在背后默默奉獻著的廣電人。本期欄目的作者郭鋒,作為大理州早期廣播電視建設的重要參與者,以一名普通廣電人的口吻,聲情并茂地為我們講述大理州廣播電視事業從興辦到發展的全過程,一條清晰而完整的廣播電視發展線路呈現在我們面前:從深入農村安喇叭、裝廣播,籌建“三電廠”,親自上陣生產廣播設備,建設大理州第一座電視差轉臺、電視臺,再到成立大理人民廣播電臺……讓我們跟隨他的回憶,體味大理廣播電視發展過程中的酸甜苦辣,體味大理廣電人對廣電事業的熱愛與奉獻。讀罷此篇,我們就會明白廣播電視的發展有多么漫長而艱難,如今豐富多彩的文化生活有多么來之不易。